加层建筑的二阶重力效应分析

刘 丽

(太原城市职业技术学院,山西 太原 030027)

加层建筑的二阶重力效应分析

刘 丽

(太原城市职业技术学院,山西 太原 030027)

随着城市化的发展,我国城市用地日趋紧张,综合建筑寿命和建筑经济指标等因素,对原有建筑进行加层已成为一种切实有效的方法.到目前为止,加层建筑结构中二阶效应的研究工作还不够深入.文章简单介绍了结构中的二阶效应,阐述了重力二阶效应分析中常用的三种基本方法,最后通过三个工程实例研究重力二阶效应对加层建筑自振周期、层间位移的影响规律.

重力二阶效应;加层建筑;自振周期;层间位移角

0 引言

当在结构上作用水平荷载(主要指风荷载和水平地震作用)或在构件中作用轴力时,由于结构或构件在受力后产生的变形而引起的附加作用效应称为结构中的二阶效应,它包括附加内力和附加变形.附加作用效应又可区分为“P-δ效应”和“P-Δ效应”.“P-δ效应”是指构件轴压力在产生挠曲变形的构件中引起的“构件挠曲二阶效应”;“P-Δ效应”是指竖向荷载在产生侧移的结构中引起的“结构侧移二阶效应”,也称之为重力二阶效应.在有侧移的结构中会同时存在“P-δ效应”和“P-Δ效应”,通常以“P-Δ效应”为主,在无侧移的结构中只存在“P-δ效应”.本文简单介绍了结构中P-Δ效应分析常见的三种基本方法,最后通过三个工程实例研究P-Δ效应对加层建筑的结构自振周期、层间位移角的影响规律.

1 “P-Δ效应”分析常见的三种基本方法

1.1 增大系数法

增大系数法的基本原理是将高层建筑视为一个竖向悬臂构件,在其侧向施加均匀分布的水平力,在悬臂构件的自由端施加集中荷载P,此时P-Δ效应引起的水平位移及内力增大系数δ可用(1)式表示

式中pcr为使悬臂结构产生屈曲时作用于顶端的竖向集中力.

增大系数法的基本思路是对不考虑二阶效应的分析结果(位移、内力等)乘以相应的增大系数.

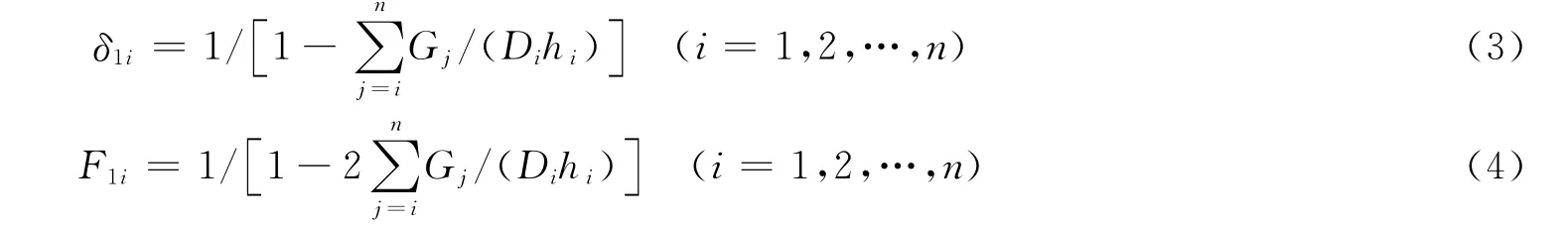

目前我国《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)[1]和《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)[2]推荐使用此种方法.《建筑抗震设计规范》第3.6.3条条文说明中给出了考虑重力二阶效应内力增大系数计算公式:

式中θ为楼层稳定系数.《高层建筑混凝土结构设计规程》第5.4.3条给出了考虑重力二阶效应内力F和位移δ的增大系数计算公式:

1)框架结构

2)剪力墙结构、框架-剪力墙结构、筒体结构

式中,EJd为结构一个主轴方向的弹性等效侧向刚度,Gi,Gj分别为第i,j楼层重力荷载设计值,Di第i楼层的弹性等效侧向刚度,可取该层剪力与层间位移的比值.H,hi分别为房屋高度、第i楼层层高.

1.2 折减弹性抗弯刚度法

折减弹性抗弯刚度法是近年来美国、加拿大等国规范推荐的一种精度和效率较高的考虑二阶效应的方法.考虑到梁、柱、剪力墙等混凝土构件到达承载力极限状态时弹性刚度会有一定程度的折减,为使分析结果和设计状态尽可能一致而采用的一种对弹性抗弯刚度进行折减的方法,称为折减弹性抗弯刚度法.

目前我国《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)[3]推荐使用此种方法.《混凝土结构设计规范》第7.3.12条规定:当采用考虑二阶效应的弹性分析方法时,宜在结构分析中对构件的弹性抗弯刚度EcI乘以下列折减系数:对梁取0.4;对柱取0.6;对剪力墙及核心筒壁取0.45.

1.3 基于几何刚度的有限元法

基于几何刚度的有限元法综合考虑了“P-δ效应”和“P-Δ效应”对结构初始线弹性刚度的影响,基本原理可用(7)式表示:

式中,[K]为结构的初始线弹性刚度矩阵,[KN]为构件在轴向力作用下因长细比效应而引起的刚度矩阵变化量,[KU]为结构因侧向变形而引起的刚度矩阵变化量,[μ]为考虑二阶效应影响的结构位移向量,[F]为水平荷载向量.

结构的“P-δ效应”主要是因为[KN]的存在而引起的,“P-Δ效应”主要是因为[KU]的存在而引起的.基于几何刚度的有限元法是ETABS和PKPM中的SATWE等软件推荐使用的方法.

2 加层建筑结构“P-Δ效应”算例

采用“基于几何刚度的有限元法”,给出了三个加层建筑结构“P-Δ效应”算例,主要给出了在“P-效应”影响下结构自振周期和层间位移角的变化,以便从数值变化上对“P-Δ效应”对结构的影响做出定量分析.

2.1 工程实例1

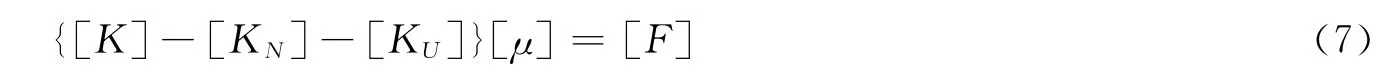

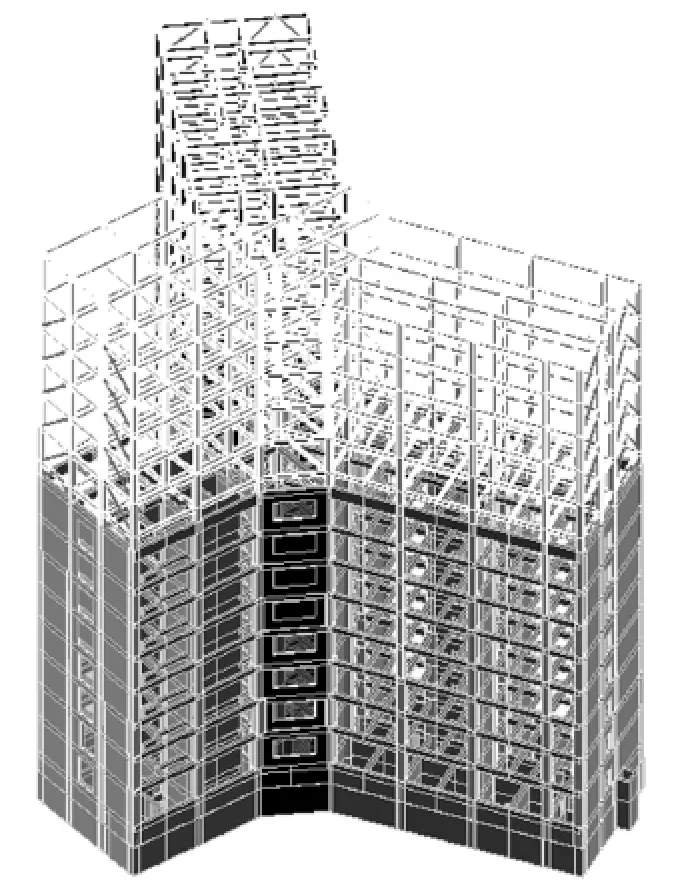

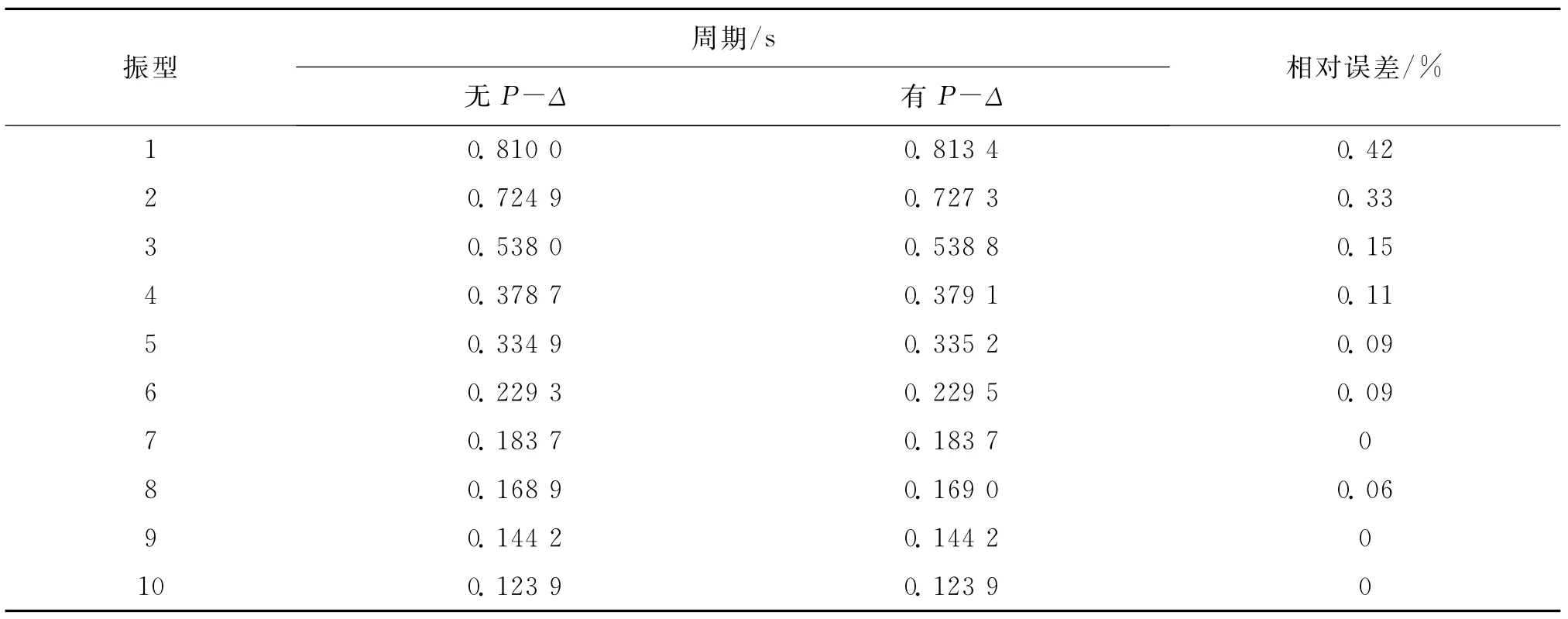

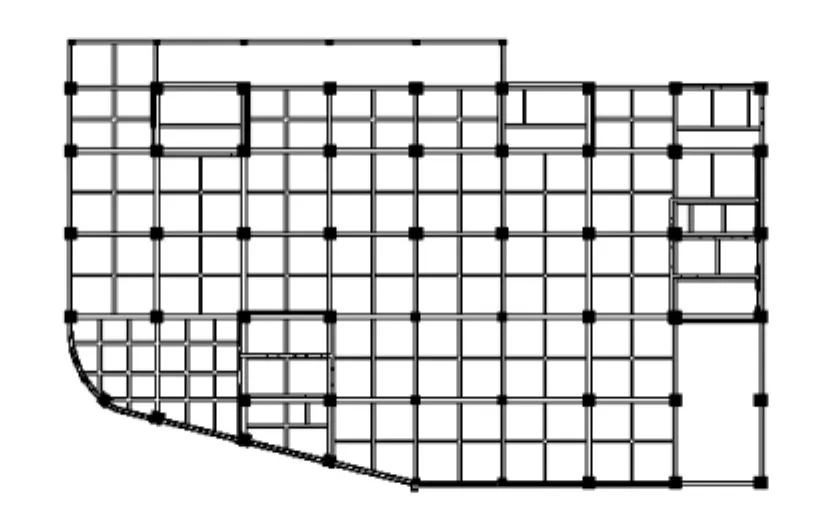

某教学楼,原设计为地下2层、地上8层,建筑材料为钢筋混凝土,结构体系为框架——剪力墙结构;后在原有结构上增加6层,局部增加9层,加层部分建筑材料为钢材,结构体系为钢框架——支撑体系(其中加层部分第一、二层采用型钢混凝土柱过渡层).加层后的建筑为地下2层、地上14层,局部为地上17层,结构透视图如图1所示,典型结构平面布置图如图2所示,建筑安全等级为二级,抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度为0.20 g,场地类别为Ⅲ类,设计地震分组第一组,基本风压为0.45 k N/m2,地面粗糙度类别为B类.考虑P-Δ效应前后结构自振周期以及在地震和风荷载作用下层间位移角结果分别见表1、2、3所示.

2.2 工程实例2

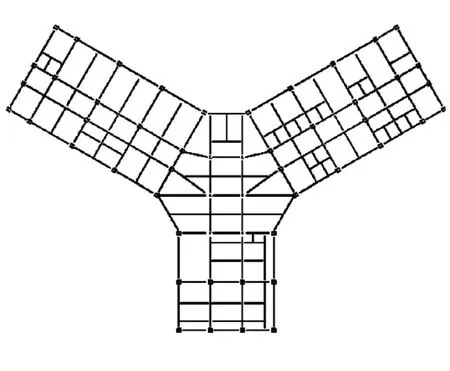

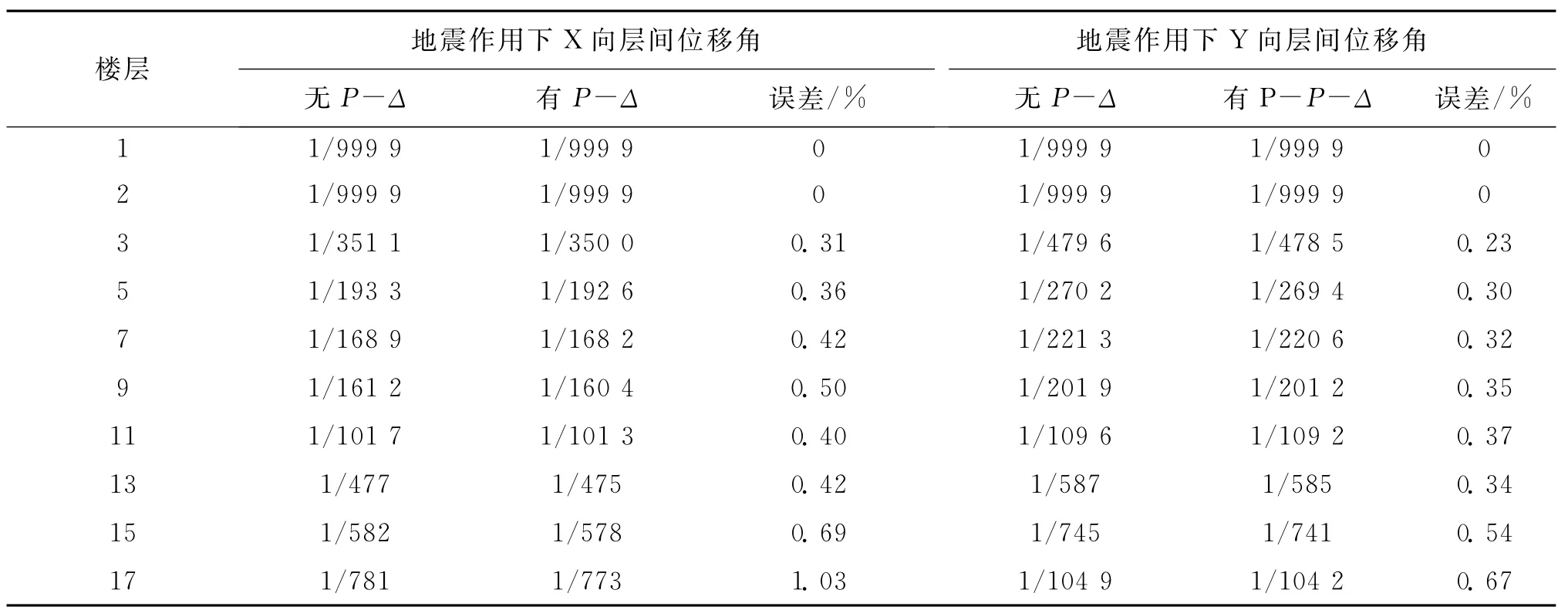

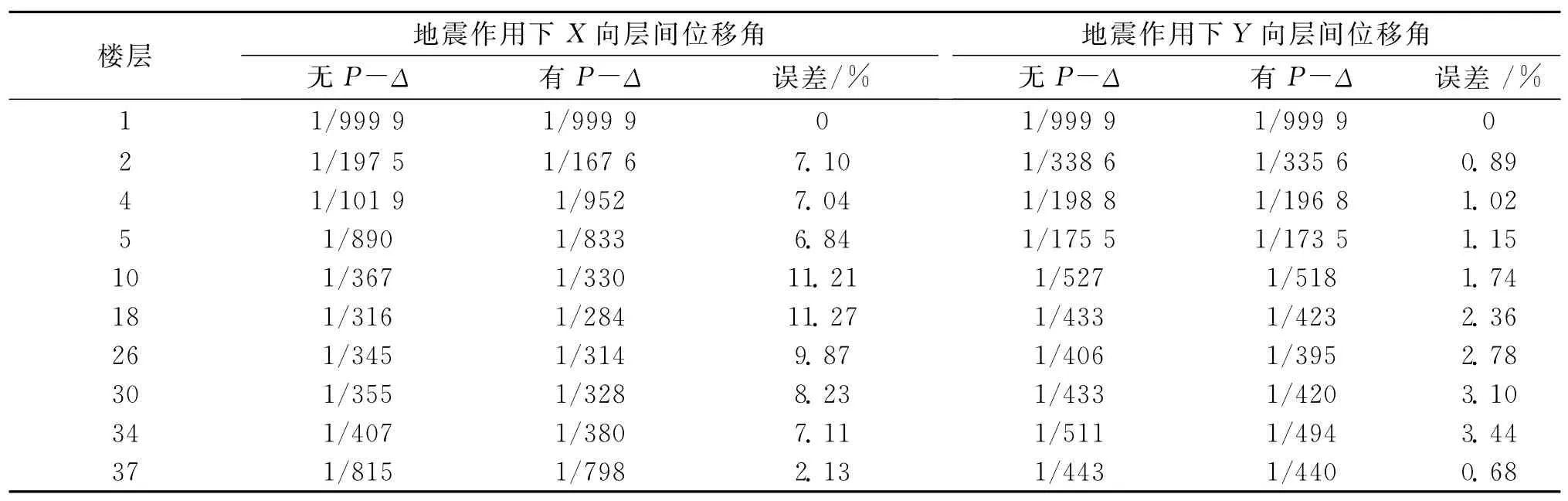

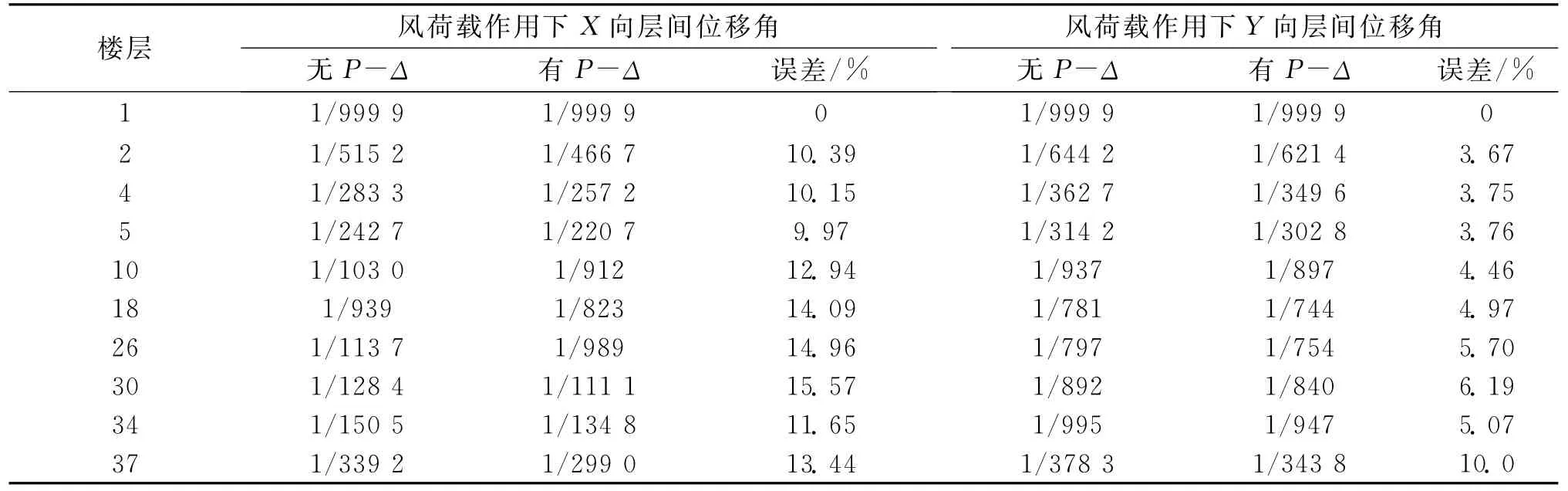

某大厦,原设计为地下1层、地上5层,建筑材料为钢筋混凝土,结构体系为框架结构;后在原有结构上增加13层,局部增加17层,加层部分建筑材料为钢筋混凝土,结构体系为框架——剪力墙,并在原有框架结构中增加剪力墙,使原有建筑结构体系变为框架——剪力墙结构.加层后的建筑为地下1层、地上18层,局部为地上22层,结构透视图如图3所示,典型平面布置图如图4、5所示,建筑安全等级为二级,抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.15 g,场地类别为Ⅱ类,地震分组为第一组,基本风压为0.45 KN/m2,地面粗糙度类别为B类.考虑P-Δ效应前后结构自振周期以及在地震和风荷载作用下层间位移角结果分别见表4、5、6所示.

图1 实例1结构模型图

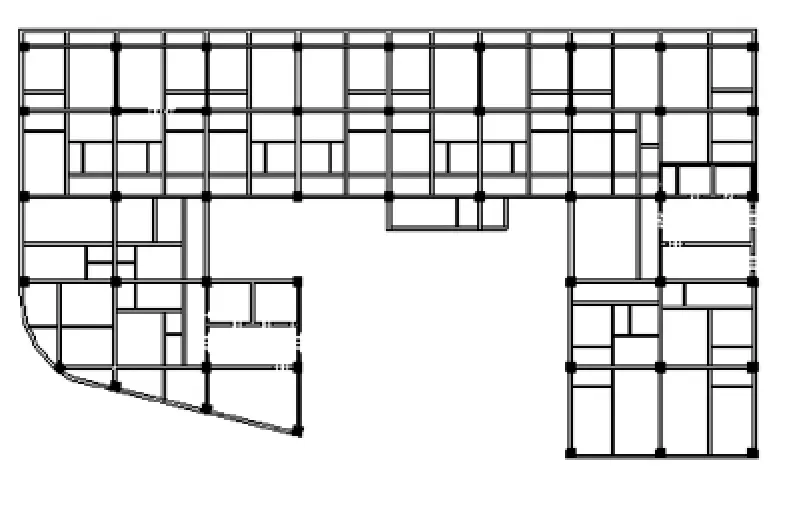

图2 实例1典型结构平面布置图

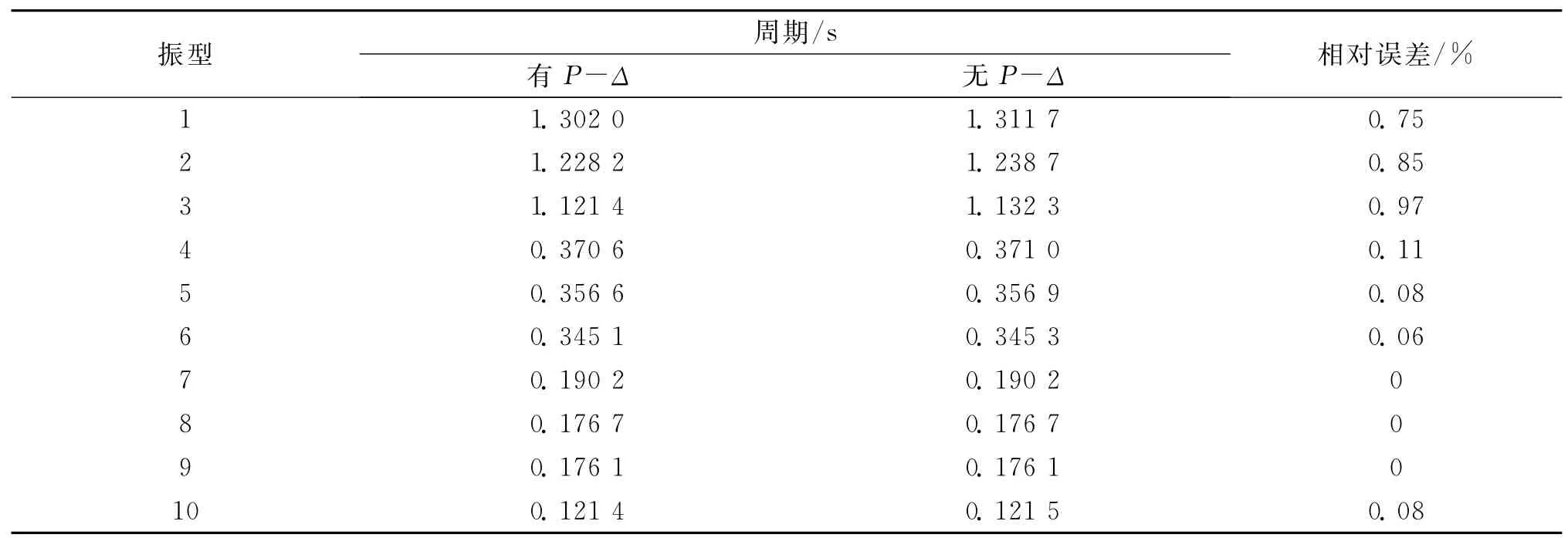

表1 算例1结构自振周期

表2 算例1地震作用下结构层间位移角

表3 算例1风荷载作用下结构层间位移角

图3 实例2典型结构平面布置图

图4 实例2典型结构平面布置图

振型周期/s有P-Δ 无P-Δ 相对误差/%1 1.302 0 1.311 7 0.75 2 1.228 2 1.238 7 0.85 3 1.121 4 1.132 3 0.97 4 0.370 6 0.371 0 0.11 5 0.356 6 0.356 9 0.08 6 0.345 1 0.345 3 0.06 7 0.190 2 0.190 2 0 8 0.176 7 0.176 7 0 9 0.176 1 0.176 1 0 10 0.121 4 0.121 5 0.08

表5 算例2地震作用下结构层间位移角

表6 算例2风荷载作用下结构层间位移角

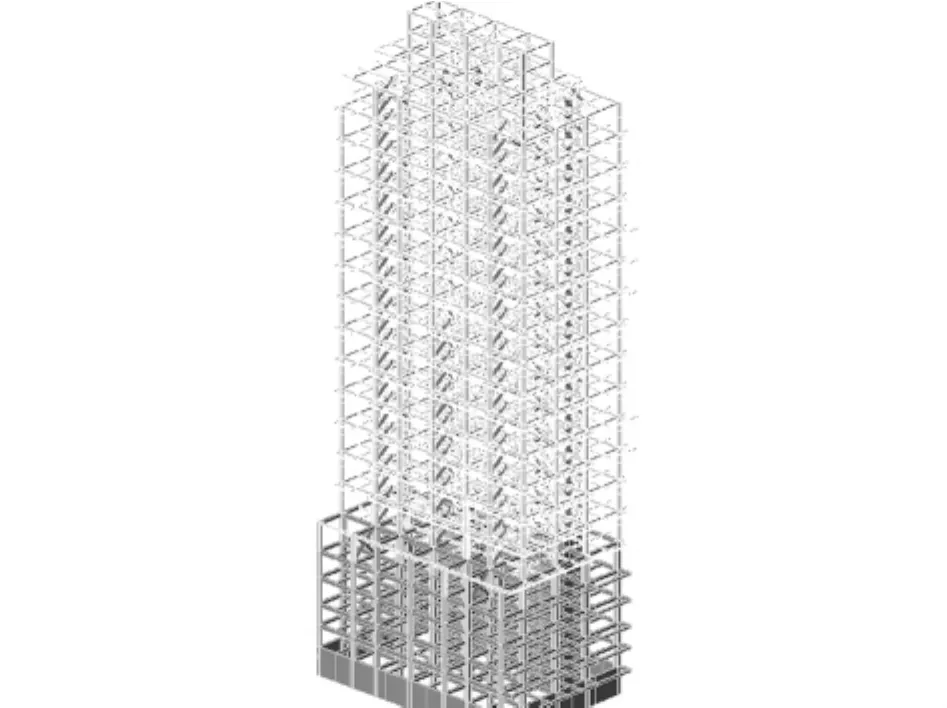

2.3 工程实例3

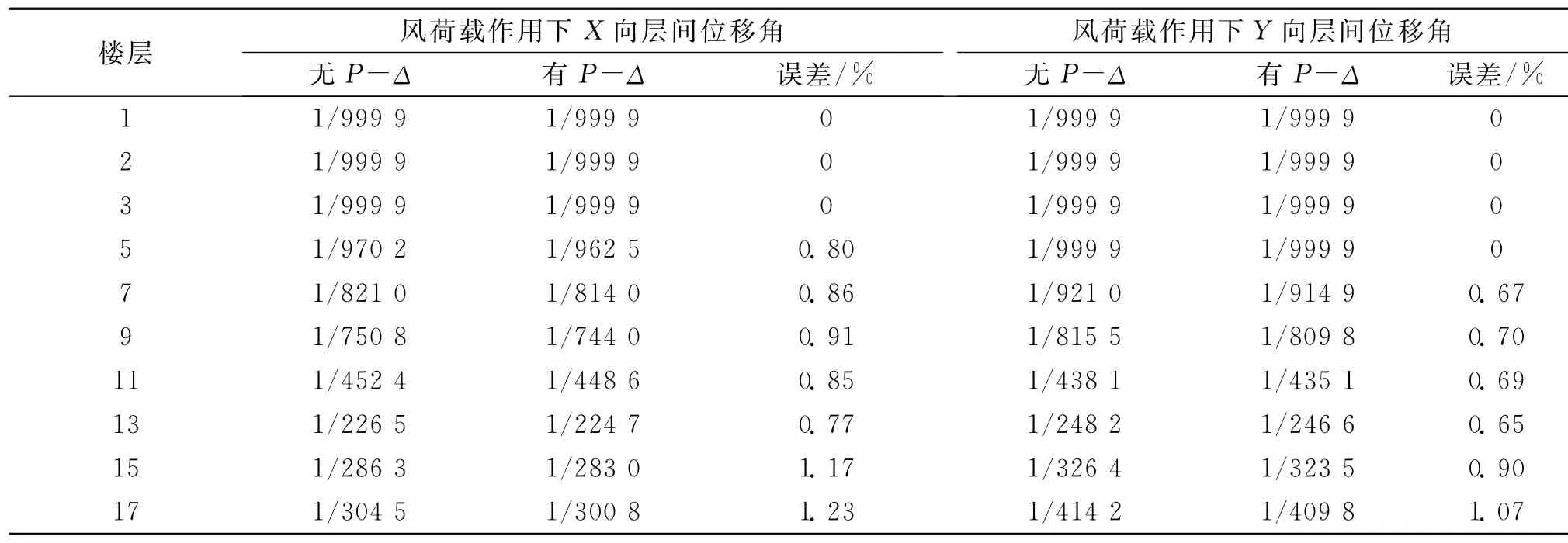

某大厦,原设计为地下1层,地上4层,建筑材料为钢筋混凝土,结构体系为框架结构;后在原有结构上增加15层,局部增加18层,加层部分建筑材料为钢材,结构体系为钢框架——支撑体系(其中加层部分第一层采用型钢混凝土柱过渡层),并在原有框架结构中增加剪力墙,使原有建筑结构体系变为框架——剪力墙结构.加层后的建筑为地下1层,地上19层,局部为地上22层,结构透视图如图6所示,典型平面布置图如图7所示,建筑安全等级为二级,抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度为0.20 g,场地类别为Ⅲ类,地震分组为第一组,基本风压为0.45 k N/m2,地面粗糙度类别为B类.考虑P-Δ效应前后结构自振周期以及在地震和风荷载作用下层间位移角结果分别见表7、8、9所示.

图5 实例3结构模型图

图6 实例3典型结构平面布置图

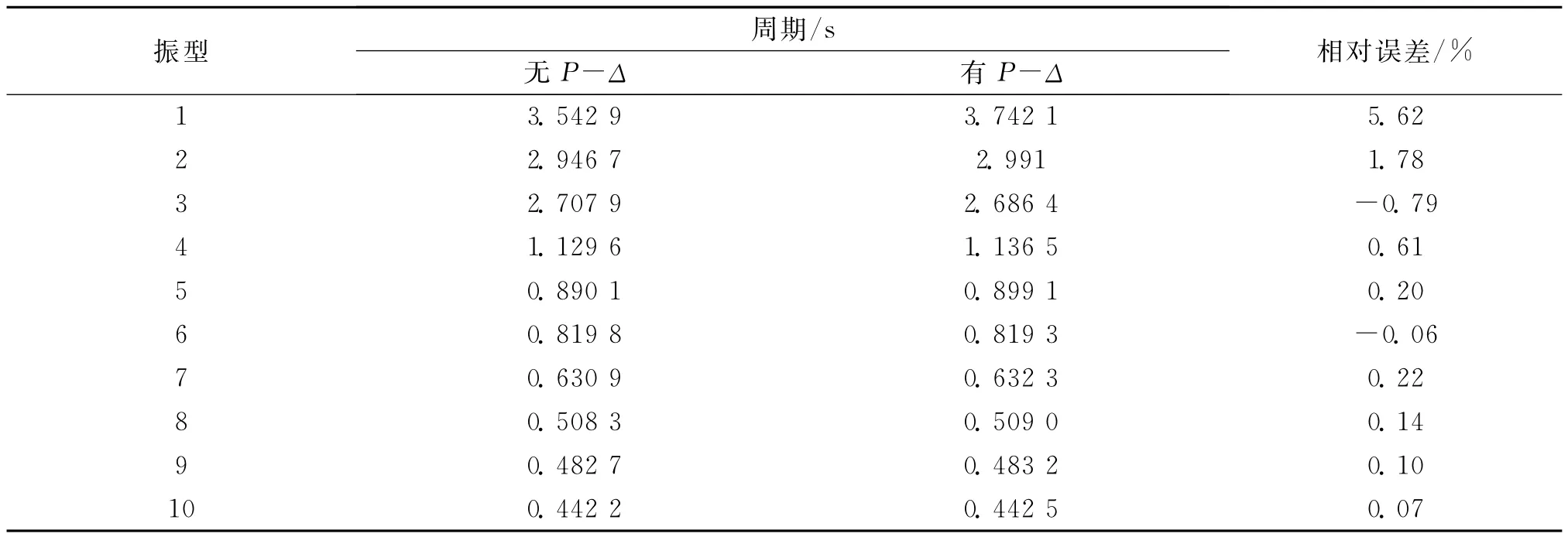

表7 算例3结构自振周期

表8 算例3地震作用下结构层间位移角

表9 算例3风荷载作用下结构层间位移角

3 影响规律

通过分析得出P-效应对加层结构的周期、层间位移角均有影响,规律如下:

3.1 对周期的影响

1)P-效应通常会延长加层结构的周期.

2)P-效应对周期的延长作用呈减弱趋势.一阶周期延长作用最明显,三个实例分别为:0.42%、0.75%、5.62%;高阶周期延长作用变弱甚至为0,三个实例的十阶周期延长比例分别为:0、0.08%、0.07%.

3)结构的扭转周期和高阶周期还有可能缩短,实例三的三阶周期和六阶周期缩短比例分别为:-0.79%、-0.06%.

4)通过实例2和实列3对比,可以得出重力二阶效应对钢结构加层的影响要大于对混凝土加层的影响.

3.2 对层间位移角的影响

1)水平地震和风荷载作用下加层结构的层间位移角通常都会增大,增大效应延建筑层数呈增强趋势.2)风荷载对加层结构的影响要高于水平地震作用.

3)对建筑两个主轴方向的影响大小不一,这主要和建筑在两个主轴方向的抗侧抗度有关.

4)通过实例2和实列3对比,可以得出重力二阶效应对钢结构加层的影响要大于对混凝土加层的影响.

4 结论

以“基于几何刚度的有限元法”为基础,通过研究P-效应对高层加层结构的影响,得出如下结论:

1)P-效应通常会延长加层结构的基本周期且延长作用呈减弱趋势,而且对于柔性较大的钢结构加层结构扭转周期和高阶周期有可能缩短,但是缩短幅度不大.

2)P-效应通常会增大加层结构的层间位移角且增大作用呈增强趋势;一般情况下风荷载的增大幅度大于水平地震作用.

3)P-效应对钢结构加层的影响要大于对混凝土结构加层的影响.

[1] 中国建筑科学研究院.建筑抗震设计规范GB-50011 2010[S].北京:中国建筑工业出版社,2010

[2] 中国建筑科学研究院.高层建筑混凝土结构设计规程JGJ3-2002[S].北京:中国建筑工业出版社,2002

[3] 中国建筑科学研究院.混凝土结构设计规范GB50010 2002[S].北京:中国建筑工业出版社,2002

Analysis on the Second-order Effect on Adding New Layers on the Top of Existing Buildings

Liu Li

(Taiyuan City Vocational College,Taiyuan 030027,China)

Along with the development of urbanization and increasingly urgent trend of the urban land in China,integrating factors of the construction life and the building economic index and adding new layers on the top of existing buildings have become effective methods of relieves on increasingly urgent trend of the urban land.Up till now,the research on the second-order effect of adding new layers on the top of existing buildings is not in deep consideration.Introductions of the second-order effect on building structures and illustrations on three basic methods of analysis on gravity of the second-order effect are presented primitively.Through analysis on three practical projects,influence of natural vibration period and displacements between floors of adding new layers on the top of existing buildings under gravity of the second-order effect are researched.

gravity of the second-order effect;adding new layers on existing buildings;natural vibration period;inter-story displacement angle

王映苗】

1672-2027(2012)03-0135-07

TU31

A

2012-06-28

刘 丽(1983-),女,辽宁沈阳人,硕士,太原城市职业技术学院助教,主要从事建筑结构相关方面的研究.