2008年江苏持续性降雪中的水汽和动力抬升机制分析*

张备,尹东屏,严雯莲,孙燕

(江苏省气象台,江苏南京210008)

0 引言

2008年1 月江苏出现了历史罕见的持续性降雪过程,其持续时间、积雪深度及影响程度都是有记录以来之最。全省除徐州、连云港外均出现不同程度的灾情。共有23人死亡,百余人受伤,受灾人口近30万人,紧急转移近千人,倒塌房屋1 000多间,直接经济损失近3个亿。2008年冬季大范围的雨雪冰冻灾害许多专家在气候特征、形成机理和防灾减灾等方面做了很多有益的分析[1-5]。以往研究表明,低空急流对强降水的产生有很好的指示意义,暴雨中急流的脉动早在1950年代就已提出[6]。林永辉、廖清海等[7]认为非热成风的分布对垂直环流和低空急流的形成发展具有非常重要的作用,宫德吉、李彰俊[8]分析了冬季产生东亚低空急流的大型环流形势特征及低空急流与内蒙古大(暴)雪的关系,结果表明低空急流的强度可作为降雪量和暴雪落区的短期预报。江苏地处长江中下游,属亚热带气候带,冬季暴雪发生时,850 hPa以下往往是偏北风,而700 hPa以上为西南气流,在这样的形势配置下,到底哪一层的水汽输送和风速扰动对暴雪造成影响,在这样的风场结构中热力条件和动力条件有什么特征,这方面的研究比较少见。文中分析了2008年的持续性雨雪过程,得到了一些具有预报意义的结论。

降雪量采用江苏省自动观测站的降水资料,分析区域选择31°~32°N、118°~120°E,计算用每日4次的NECEP 1°×1°分析资料。

1 实况与天气形势

1.1 降雪实况

1月26-28 日,江苏淮河以南出现大范围暴雪天气,截止29日06时,淮河以南地区累计雪量10~60 mm(图1)。最大积雪深度:南京、镇江、常州、无锡、苏州、南通、泰州、扬州各市所属站点18市(图2)、县(区)达到或超过30 mm,最大在南京溧水县(40 mm),累积雪深在20~29 mm的有12个市、县(区)。与1961年以来历史记录对比,有22个市、县(区)超过历史极值,且超历史极值站点都位于沿江苏南地区。

1.2 天气形势

2008年江苏的持续性降雪与大气环流的异常有关。王东海等[9]指出:乌拉尔山阻塞高压的发展、维持并加强的形势有利于冷空气从西伯利亚方向入侵中国,而南支低压系统异常活跃,导致西南方向暖湿气流源源不断地输送水汽,与之配合的又有副热带高压稳定维持在偏北的位置,使冷暖空气总是在长江中下游及其以南邻近地区交汇,导致这些地区出现了一次又一次的强雨雪过程。

图1 江苏省总降雪

图2 江苏省各站最大积雪深度

天气形势分析表明,1月25-28日地面蒙古冷高压维持在巴尔喀什湖和贝加尔湖之间,中心气压值为1 065~1 075 hPa,期间不断有弱的小高压分裂南下,江苏一直处于高压底部的东北气流中;500 hPa中高纬度为宽广的低压带,不断有小槽东移输送弱冷空气南下,孟加拉湾低槽前的西南气流与南海北上的暖湿气流在华南汇合,形成了一支强盛的西南急流向北输送;1月19-25日,700 hPa暖湿气流输送带稳定维持在江南和华南,并随着弱冷空气的南下在30°N附近摆动。25日08时暖湿气流北抬,30°N以南出现了大范围的降水;25-28日850 hPa上,江苏的南部一直维持东北风,因此低层受冷湿气流控制,有利于降雪。暴雪产生时,暖湿气流异常强盛,同时河套地区有弱冷空气南下,冷暖空气对峙在长江中下游地区。再加上降雪前期地面不断有冷高压南下,全省气温持续偏低,因此有利于持续性降雪的产生。

2 持续降雪雪量和西南风波动

2.1 各层风速扰动对降雪量的影响

将沿江和苏南地区各市县的降雪量进行平均,图3是6 h平均降雪量时间动态图,图中显示降雪量呈波动形态,分以下几个阶段:①1月26日02时-08时,降雪量增大,平均降雪量为4.9 mm;②26日20时-27日08时12 h平均降雪增大到最大,为8.4 mm;③27日08-14时6 h,降雪减小到1.5 mm,27日14-20时降雪量持续增大,从1.5 mm增大到8.3 mm;④28日02时-28日20时6 h降雪量只有0.5 mm,20时-29日02时之间雪量增加到3 mm,随后减弱,整个降雪过程结束。从平均降雪量的分布上可以看到呈波动态势。降雪量的分布有明显的日变化,夜间增大、白天减小。

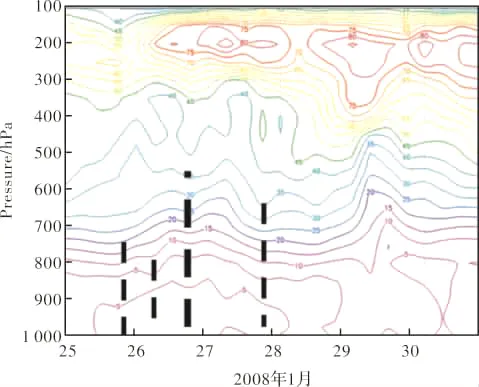

图3 2008年1月24-29日沿江和苏南6 h平均降雪量时间分布图

寿绍文等[10]指出,与扰动相联系的低空急流就是一般常说的低空急流。其中心高度在850~700 hPa附近。奥银焕等[11]对低空急流进行过统计,认为急流的形成往往与夜间边界层内热力关系密切,夜间边界层降温会导致夜间边界层风速突然增大。对应各层全风速的变化(图4),降雪从25日02时后开始,风速为下小上大的垂直分布,降雪期间风速呈明显的波动状。暴雪出现的初期,600 hPa以下的风速逐渐增大,850-700 hPa的风速呈增大的态势,600 hPa以上的风速逐渐减小,300 hPa以上的风速波动不明显。而且低空急流有明显的日变化。26日02时低空急流增大,此时500 hPa风速出现反位相波动,降雪量随低空急流风速的增大而增大,27日14时随着对流层低层风速的减小降雪量开始减小;27日20时近地面到300 hPa风速出现增大的现象,降雪量在27日14时-28日08时达到最大。高空急流轴降雪初期在250 hPa附近,并且逐渐增大,在降雪量最大期间,200 hPa最大风速曾达到85 m/s,但是高空急流的变化对降雪量的变化没有指示意义。虽然降雪量和整层大气的波动有关,分析表明,700 hPa风速和降雪量的对应关系比较好,降雪量最大的27日20时-28日02时700 hPa风速维持在25 m/s。

图4 2008年1月24-29日31~32°N,118~122°E全风速时间分布图

2.2 U分量对降雪量的影响

U分量波动(图略)和全风速基本一致,降雪产生的初期,有比较明显的波谷,28日以前波谷与降雪量分布的波峰相对应,也就是降雪增大在西风增大时。29日02时低层西风风速减小,强降雪结束。

2.3 V分量和温度平流对降雪量的影响

在降雪过程中,冷空气和暖湿气流的交绥使大气的斜压性增强,加速了上升运动,降水也随之增强。V分量和冷暖平流分析可以看到(图5),降雪前期,25日14时前,南风增大,900~200 hPa都为南风控制,风速呈下小上大的分布,北风自下而上向上发展,最高到达600 hPa。降雪初始阶段低层有负的温度平流侵入,对照降雪量实况得到,冷空气南下,从低层楔入,造成暖湿气流抬升,降雪量开始增大。随着北风随高度的抬高,降雪量减小。分析北风扰动和温度平流的动态得到,26日20时400 hPa以上出现了北风扰动和冷平流,也就是当偏北风和冷平流控制了对流层整层,降雪减弱。27日14时起,南风再度增大,900 hPa以上都转为南风,南风的最大值在300~400 hPa之间,为40 m/s,说明暖湿气流非常强盛,降雪量27日14时-28日02时达到最大。分析温度平流的垂直分布得到,强降雪发生在南风输送的暖平流增强的过程中,850 hPa以上有深厚的暖平流,28日02时-08时500 hPa以下转为北风,700 hPa以下的北风分量为5 m/s,降雪开始减弱。29日14时冷平流从地面一直到控制了对流层中低层,降雪停止。因此V分量波动和冷暖平流可以很好地解释降雪量加大和停止的原因。

图5 31°~32°N、118°~122°E垂直分布

以上分析表明:降雪的发展与风速的振幅有关,当对流层中低层风速增大时,降雪发展,风速减小时,降雪减弱。西风增大时,降雪发展,西风减小时,降雪开始减弱。但是西风波动的振幅与降雪量的大小无关。同时降雪量的增大与700 hPa急流风速的日变化有关,总体呈现出夜大日小的时间分布特征。30日02时西风再次增大时并没有出现降雪天气,从而得到强降雪的出现虽然与西风波动有关,但是西风波动不是降雪主要原因。分析表明,降雪明显增大有两个方面的因素,①当冷空气从低层侵入,冷平流侵入到由暖空气控制的区域时;②南风扰动增大,暖平流进入到冷空气控制的区域中。这两种情况都会导致冷暖空气交绥,因此暴雪的产生与南北风波动有关。当北风扰动控制了整个对流层中低层时,降雪结束。值得注意的是,在北风扰动中,大降雪时段和300 hPa附近的南、北风增大有关,强降雪时300 hPa分别有正的或负的V分量,而且中心值与降雪量的大小对应得比较好,说明高层辐散量的大小对强降雪起到了一定的作用。

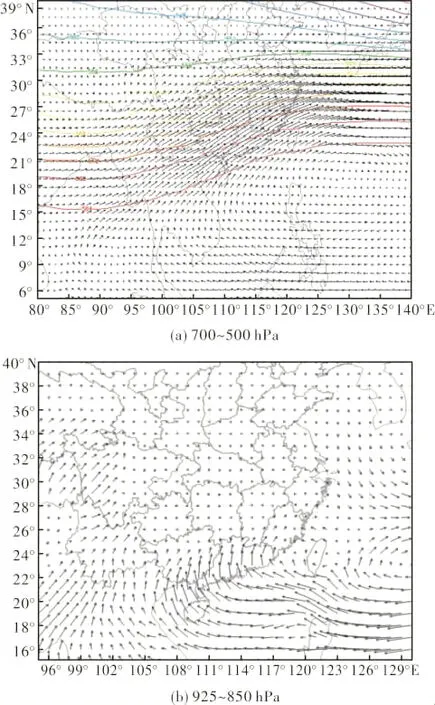

2.4 持续降雪过程中的水汽通量和水汽通量散度

将25-29日700~500 hPa和925~850 hPa的的水汽通量平均后得到图6,水汽主要来自于700~500 hPa西南急流携带的孟加拉湾水汽、副热带高压外围西南气流输送的南海水汽,这两支西南气流构成了一支宽广的水汽输送带,江苏的沿江和苏南地区恰好位于水汽通量的北缘,也就是西南急流的左侧。从低层925~850 hPa的水汽通量平均场可以看到,来自孟加拉湾和南海的水汽并没有影响到江苏,低层影响江苏的是偏东气流输送的黄海南部的水汽,而且输送量非常很小,因此在2008年1月下旬江苏持续性降雪的水汽主要来自于中高层西南风输送的孟加拉湾和南海的水汽。

图6 25-29日平均水汽通量(m·s-1·kg·kg-1)

分析暴雪过程中的水汽通量散度得到,850 hPa的水汽来自于黄海南部,而且非常弱,计算出来的水汽通量散度没有明显的特征。700 hPa的水汽通量散度辐合对暴雪的产生有指示意义,发生暴雪的区域中,700 hPa有明显的水汽通量散度的辐合区,降雪减弱时水汽通量散度的辐合也东移减弱。27日20时-28日08时降雪量达到最大时,水汽通量散度的辐合也最大的。图7a是27日08时强降雪发生前的700 hPa水汽通量散度图,此时江苏的沿江和苏南地区位于水汽通量辐散区,中心值为0.05·10-8s-1,随着西南暖湿气流的北抬,14时江苏的沿江和苏南地区已在水汽通量辐合区(图略),图中可以看到水汽通量散度有两个中心,一个在浙南,还有一个在四川,此时江苏南部已经出现6 h 4 mm的平均降雪量。27日14时至28日02时有两个0.2·10-8s-1的水汽通量散度的辐合中心从江苏南部通过(图7b),在这一阶段,降雪量达到最大。在28日08时前,江苏的沿江苏南地区一直处于水汽通量的辐合区,28日14时虽然700 hPa仍有切变线,但是江苏已处于水汽通量散度的辐散区,因此降雪结束。

图7 水汽通量散度(单位:10-8s-1)

分析500 hPa的水汽通量散度,降雪过程中降雪区水汽通量散度在降雪发生时都处在辐合区,27日14时在江苏的暴雪区有一个0.1·10-8s-1的水汽通量散度辐合区,而且是整个降雪时段最大值。当降雪结束时,降雪区处于水汽通量散度的辐散区。持续性降雪的水汽通量散度与降雨有明显的区别,降雪发生在较高层次(700~500 hPa)的一支稳定而持续输送的西南气流水汽带中。与降雨一样,水汽通量散度的变化与降雪量有直接的关系,当水汽通量散度辐合产生时,降雪发生,处于水汽通量散度的辐散场时降雪结束,而且水汽通量辐合增大的同时降雪量增大。

3 持续降雪过程中的动力特征—涡度和垂直速度

根据垂直涡度随时间的变化,在整个降雪过程中,850~500 hPa为正涡度区(图8a),涡度的中心值位于700 hPa,28日14时降雪趋于结束时,正涡度值并没有发生变化。29日08时850 hPa以上仍然维持一个正的涡度区,并且涡度值达到最大,实况表明此时降雪已经完全结束,因此涡度的垂直分布对降雪的发生和发展的指示意义并不好。

图8 31~32°N、118~122°E平均的时间-高度剖面图

垂直速度分析表明(图8b),暴雪产生时,大于2×10-2m/s的上升运动区在700 hPa以上,降雪时与正的上升运动区相配合,降雪量最大时,上升运动的底部降低到850 hPa,高度抬升到200 hPa,中心值增大,最大上升运动区在400~500 hPa之间,为10×10-2m/s,28日14时降雪减小,此时上升运动区也出现了突变,在400 hPa以下为下沉运动区,29日02时上升运动又一次增强,降雪量也随之增大。29日08时整层处于下沉运动区,降雪结束。

垂直速度的大小和垂直分布与暴雪有较好的关系,暴雪出现时大气整层为上升运动区,中心值位于300~500,当上升运动的大值区高度降低时,降雪量增大,当大气的整层为下沉运动时,降雪结束。

4 结论

(1)暴雪量与低空急流的日变化相对应,存在着明显的日变化,夜间增大,白天减小,江苏降雪过程中,西南暖湿气流主要来自于700~500 hPa,850 hPa以下,为偏北风,风速呈下小上大的分布。

(2)对U、V风分量的分析得到,东、西风的垂直分布和全风速的分布基本一致,风速的正负向振幅与降雪的发生和发展有关,负向振幅降雪增大,但是振幅大小与降雪量无关。南、北风的变化和冷暖平流的变化基本上是一致的,当北风增大时,有明显的冷平流,南风增大时有暖平流。降雪发生在两种情况中,低层北风侵入到暖区和南风携带的暖湿气流向冷平流区输送的过程中。

(3)降雪过程中,850 hPa的东风气流对黄海东部的水汽输送非常弱,降雪区850 hPa以下没有水汽通量散度辐合,西南暖湿气流的输送主要集中在700~500 hPa,降雪量的大小和这两层的水汽通量散度的辐合值有关,暴雪最大时,700 hPa为0.2·10-8s-1,500 hPa为0.1·10-8s-1,也是水汽通量散度辐合值最大的时段。

(4)降雪过程中,涡度的变化对降雪的发生和发展没有指示意义。上升运动中心值的高度和大小与降雪量成正相关,暴雪出现时,700 hPa以上为上升运动区,降雪量随着上升运动的增大而增大,中心值位于400~500 hPa。

[1]高安宁,陈见,李艳兰,等.2008年广西罕见凝冻灾害评估及思考[J].灾害学,2008,23(2):83-86.

[2]郭建平.低温雨雪冰冻灾害给农业气象工作的启示[J].灾害学,2009,24(2):75-77.

[3]周慧,朱国强,禹伟,等.湖南2008年极端冰冻特大灾害成因分析及影响评估,2009,24(1):80-85.

[4]白媛,张建松,王静爱.基于灾害系统的中国南北方雪灾对比研究[J].灾害学,2011,26(1),:14-19.

[5]尹东屏,孙燕.南京近50年冬季低温冰冻积雪事件的气候特征[J].灾害学,2011,26(2):35-38.

[6]陶诗言.中国之暴雨[M].北京:科学出版社,1980:225.

[7]林永辉,廖清海,王鹏云.低空急流型形成发展的一种可能机制—重力波的惯性不稳定[J].气象学报,2003,61(3):374-378.

[8]宫德吉,李彰俊.低空急流与内蒙古大(暴)雪[J].气象,2001,27(12):3-7.

[9]王东海,柳崇健,刘英,等.2008年1月中国南方低温雨雪冰冻天气特征及其天气动力学成因的初步分析[J].气象学报,2008,66(3),405-422.

[10]寿绍文.中尺度大气动力学[M].北京:高等教育出版社,2009:385.

[11]奥银焕,吕世华,陈玉春.河西地区不同下垫面边界层特征分析[J].高原气象,2004,23(1):91-95.