“一国两制”造福香港经济

本刊特派记者 乔振祺 发自香港

“一国两制”造福香港经济

本刊特派记者 乔振祺 发自香港

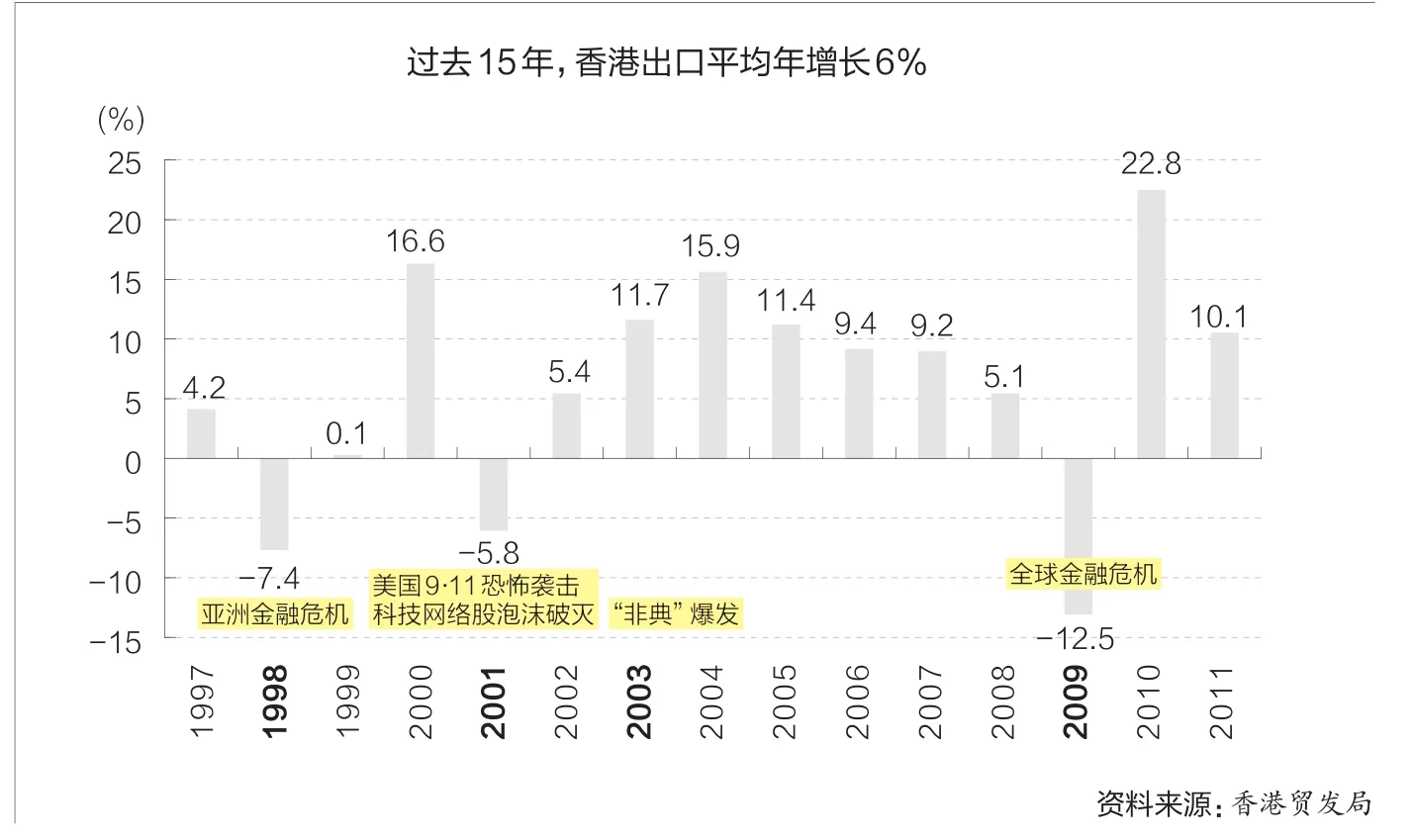

1997年亚洲金融危机期间,香港被国际投机势力列为狙击的对象;而在2008年国际金融危机的时候,香港却成为相当一部分国际资金的避风港。

香港星光大道,模仿李小龙的游客。摄影/乔振祺

“你讲了这么多,我只问你一个问题,1997年7月1日,香港特别行政区成立的第一天早上,我下楼买第一份早餐,用什么钞票?”1988年,时任香港基本法咨询委员会秘书长的梁振英曾到各区听取意见,在九龙公共屋,老街坊们盯着这位34岁的年轻人问道。

梁振英回答:“基本法草稿里面有了,香港特别行政区的法定货币是港元。”

“你这人太年轻,日本人打香港的时候你没出生,1949年解放的时候你也没出生。告诉你,政权一换,第一件事情就是换钞票。1997年7月1日当天不可能用港币,肯定用人民币。”一些老人说。

1993年,诺贝尔经济学奖得主、美国经济学家米尔顿·弗里德曼来华访问。在从广州到香港的火车上,有香港记者问他对1997年后香港继续使用港币怎么看,他说:“我不管你是‘一国两制’,还是‘一国若干制’,一个国家里面不可能有两种货币并存,而且还在两种完全不同的发行制度下。”

结果与弗里德曼所说恰恰相反,港元不但一直用到了今天,而且始终是自由流通、自由兑换。如今,香港的很多店铺还贴出告示:“欢迎使用人民币。”事实证明,一个国家有两种货币是完全可行的,一些人的顾虑是不必要的。

在梁振英看来,这个故事生动地说明了“一国两制”的创造性和可行性。

全球最自由的经济体

1995年美国《财富》杂志刊登题为《香港之死》的封面文章,预言回归后的香港将日渐衰落;回归10年后,还是《财富》杂志,在2007年发表了题为《哎呀,香港根本死不了》的文章,坦承当年的预言完全错误。

《香港之死》刊发的那一年,曾荫权刚刚成为香港第一位华人财政司司长。之后的十几年里,无论搬到哪间办公室,这个喜欢佩戴蝶形领结的香港人都要把那期杂志放在自己“每天都会看到的地方”。

1997年亚洲金融危机期间,香港被国际投机势力列为狙击的对象;而在2008年国际金融危机的时候,香港却成为相当一部分国际资金的避风港,美国《时代》杂志还创立了Nylonkong(“纽伦港”,即纽约、伦敦、香港三大国际金融中心)这个新名词。

香港已经连续18年被评为全球最自由经济体。瑞士洛桑国际管理发展学院刚刚公布的《2012年世界竞争力年报》中,香港连续第二年以满分100分荣登全球最具有竞争力经济体榜首。在世界银行对183个经济体的营商环境排名中,2012年香港排名第二位。

2011年,香港人均GDP从1997年的2.7万美元增长到3.4万美元。在2004年到2011年的8年间,香港GDP平均增速达5.0%,是同期其他发达经济体平均值的近两倍。

在接受本刊记者采访时,曾荫权说:“我们回归了15年,香港凭着背靠祖国、面向国际的优势,取得了稳步发展,保持了繁荣稳定。”

“惠港”措施造福两地

1997年亚洲金融危机后,香港经济连续五六年处于低迷状态。2004年1月1日,《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》(CEPA)开始实施。这项中央惠港政策,恰到好处地出现在香港经济陷入低谷的时刻,涵盖货物贸易、服务贸易和贸易便利化,着意加速两地间资本、货物、人员等要素的便利流动。而后,CEPA补充协议以每年一个的速度“出炉”。CEPA不但为国家通过制度安排扩大对外经贸合作积累了经验,更为香港经济带来强大的动力。

香港浸会大学经济学家麦萃才在接受采访时表示,CEPA是中央为了“挺港”而作出的决策。其进行方式主要有两方面,一方面是内地可以借助香港在对外贸易方面及金融领域方面的经验发展经济;另一方面是香港的企业得到更多的机会拓展内地市场,增加盈利机会。

内地与香港之间区域性的经济合作越来越多。目前,在香港特区10项重大基建工程中,有4项是和内地的合作项目。

“广东人比较关注的落马洲河套区,是香港跟深圳两地政府共同开发的项目,在河套区成立一个特殊的合作区域,两地政府共同规划、共同发展,做一个高等的教育创意产业和科研的基地。”香港特区发展局局长林郑月娥告诉本刊记者。

十大基建项目之一的广深港高铁(香港段)是可以使香港的竞争力更上一层楼的重要项目。香港特区运输及房屋局局长郑汝对记者表示:“高铁通车后,从西九龙到福田只要14分钟,到广州南站48分钟,可实现‘珠三角一小时生活圈’概念,每年可为市民节省4200万小时的交通时间。”

而高铁在施工期间还可以创造约1.1万个岗位,包括9000个建筑工人职位,2000个文职、专业技术职位。高铁运营后,将带动香港及内地城市各行业,如饮食业、零售业、旅游业及专业服务业等的发展与合作,会创造上万个就业机会。

香港回归以来,通过大型跨境基础设施建设,拓展了区域合作的深度和广度,推动了香港与内地的合作,尤其是促进了珠三角的区域经济合作向更高层次发展。

“近年来,内地与香港的合作呈现一些新特点,洽谈服务业合作的多了,考察城市建设和社会管理的多了,开展人才引进与培训的多了,联合进行海外推介的多了,利用香港资本市场上市融资的多了。”中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室主任彭清华接受本刊记者采访时说。

责编:乔振祺

教育