响应面法优化超临界CO2萃取火龙果籽油工艺

王秋玲,莫建光*,谢一兴

(1.广西大学轻工与食品工程学院,广西 南宁 530004;2.广西分析测试研究中心,广西 南宁 530022)

响应面法优化超临界CO2萃取火龙果籽油工艺

王秋玲1,莫建光2,*,谢一兴2

(1.广西大学轻工与食品工程学院,广西 南宁 530004;2.广西分析测试研究中心,广西 南宁 530022)

采用响应面法优化超临界二氧化碳萃取工艺提取火龙果籽油,用Design Expert软件对试验数据进行分析,并用气相色谱-质谱法对萃取所得火龙果籽油进行成分分析。结果表明:萃取时间、萃取压力、萃取温度对火龙果籽油超临界CO2萃取工艺影响显著,其最佳提取工艺参数为萃取压力25MPa、萃取温度40℃、萃取时间3.5h,火龙果籽油萃取得率为30.21%。火龙果籽油中脂肪酸主要成分以不饱和脂肪酸为主,占总脂肪酸含量的74.64%,其中亚油酸及其异构体为46.91%,油酸及其异构体为25.36%;饱和脂肪酸以棕榈酸为主,棕榈酸及其异构体占总脂肪酸含量的21.10%。火龙果籽油可以作为一种食品保健油进行开发。

火龙果籽油;超临界二氧化碳;萃取;响应面法;气相色谱-质谱法(GC-MS);脂肪酸;理化性质

火龙果是一种蔓藤类仙人掌的果实[1],起源于美洲南北部热带地区[2],目前已商业化种植的火龙果品种主要有红火龙果、白火龙果和黄火龙果[3]。如今,白火龙果已在亚洲地区广泛种植[4]。火龙果籽是火龙果果实中类似芝麻状的种仁。火龙果籽油脂含量较高,为29.5%~32%,其中必需脂肪酸含量达50%左右(C18∶2为48%,C18∶3为1.5%)[5]。每100g火龙果籽油中总生育酚含量在36.70~43.50mg之间,另外在火龙果籽油中发现的植物甾醇类化合物有胆固醇、菜油甾醇、豆甾醇、β-谷甾醇,并确定了7种酚醛酸类化合物,其分别是没食子酸、香草酸、丁香酚、儿茶酚、对羟基苯甲酸、香豆酸和咖啡酸[6]。

目前,国内外对火龙果籽油成分及其含量的研究较多,但在火龙果籽油提取工艺研究方面鲜有报道。超临界二氧化碳萃取火龙果籽油的关键影响因素是萃取压力、萃取温度和萃取时间,本实验采用响应面法对关键影响因素进行优化,建立超临界二氧化碳萃取火龙果籽油的数学模型,并采用气相色谱-质谱法(gas chromatography-mass speetrometry,GC-MS)对萃取的火龙果籽油进行成分分析,以期为火龙果籽油的进一步开发利用提供研究依据。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

火龙果籽 广西钦州高丰农业有限公司。火龙果籽先置于60℃的烘箱中烘干过夜,然后用粉碎机粉碎并过筛,于冷冻室中保存待用。

CO2(98.86%)、氦气(99.99%) 南宁市柳电化化工有限公司;其他化学试剂(均为AR级) 国药集团化学试剂有限公司。

1.2 仪器与设备

HL-2+1L/50-ⅡBO超临界流体(CO2)萃取装置(配有制冷系统、1L萃取釜和二级分离体系) 杭州华黎泵业有限公司;TRACE DSQ Ⅱ (配有GC ultra气相色谱仪、DSQⅡ质谱检测器和NIST 05质谱库) 美国Thermo Frace公司。

1.3 方法

1.3.1 火龙果籽含油量测定

火龙果籽含油量采用索氏提取法测定。取20g火龙果籽物料样品,按料液比1∶14(g/mL)加入正己烷(沸点60~80℃)索氏提取12h,测定火龙果籽含油量。

1.3.2 超临界CO2萃取

1.3.2.1 萃取装置的操作及萃取率

在超临界CO2萃取实验开始进行之前,先开启超临界流体(CO2)萃取装置1~2h使其达到稳定状态,然后进行填料,打开萃取釜进气阀进行静态萃取1h,结束后再转换到动态萃取状态,动态萃取时间根据实验工艺设计进行选择。萃取实验过程中,设备分离Ⅰ釜压力为6~8MPa,分离Ⅱ釜压力为4~6MPa,萃取釜的容积为1L。

式中:A1为填料量/g;A2为油脂萃取量/g。

1.3.2.2 超临界CO2萃取单因素试验

超临界CO2萃取的主要影响因素有萃取压力、萃取时间、萃取温度、物料性状、填料量和分离温度等[7],本实验采用单因素试验的方法,参照相似油料物质如猕猴桃籽[8-9]、杏仁[10]和柚子种子[11]等超临界CO2萃取油脂的工艺选择单因素的试验条件。

1.3.2.3 超临界CO2萃取响应面法设计

在单因素试验的基础上,选取对萃取火龙果籽得油率影响较大的超临界CO2萃取影响因素,采用Box-Behnken模型,利用统计软件Design Expert 7.1.5来进行试验设计与数据分析,显著水平P<0.05,以萃取得油率为指标筛选最佳萃取条件,对火龙果籽油萃取工艺进行优化。

1.3.3 火龙果籽油中脂肪酸成分分析

1.3.3.1 火龙果籽油中脂肪酸的甲酯化

称取150mg火龙果籽油样,精确至1mg,放入圆底烧瓶中,加入5mL 1%甲醇钠溶液,加热回流直至油珠完全消失,再加入1mol/L盐酸-甲醇溶液约6mL,继续加热回流约10min,停止加热,冷却后,将圆底烧瓶中的溶液倒入分液漏斗,加入10mL水和10mL正庚烷,猛烈振摇2min,分层后,弃去水相,将上层正庚烷溶液过滤,取滤液进行气相色谱-质谱测定。

1.3.3.2 检测条件

GC条件:色谱柱HP-88毛细管柱(60m×0.25mm,0.2μm);载气:高纯氦气(He),流速1.0mL/min;升温程序:初始温度160℃,以1.3℃/min升至200℃,保留10min,再以10℃/min升至250℃;进样口温度220℃,进样量1.0μL,不分流进样。

MS条件:EI离子源,电子能量70eV,FID检测器,离子源温度230℃,接口温度280℃,扫描范围m/z 35~450,全离子扫描,排除溶剂峰,对峰面积进行归一化,对GC-MS总离子流色谱图,检索NIST 05质谱库对火龙果籽油中脂肪酸成分进行分析。

1.3.4 火龙果籽油理化性质测定

相对密度:GB/T 5526—1985《植物油脂检验:比重测定法》;折光指数:GB/T 5527—2010《动植物油脂:折光指数的测定》;碘值:GB/T 5532—2008《动植物油脂:碘值的测定》;酸值:GB/T 5530—2005《动植物油脂:酸值和酸度测定》。

2 结果与分析

2.1 超临界CO2萃取条件的选择

2.1.1 物料粉碎度的影响

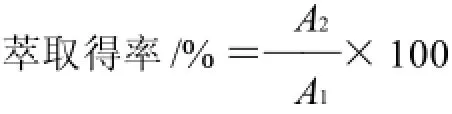

通过单因素试验考察物料粉碎度对火龙果籽油萃取得率的影响,萃取条件采用萃取温度45℃、萃取压力25MPa、萃取时间3h(其中1h静态,2h动态),投料量300g,分离温度为室温(15~20℃),结果见图1。

图1 物料粉碎度对火龙果籽油萃取得率的影响Fig.1 Effect of material crushing degree on extraction yield of pitaya seed oilseeds oil

由图1可知,粉碎度为10~20目和90~100目时,火龙果籽萃取得油率在20%左右。由此可知,物料粉碎度过粗或者过细均会影响萃取效果。原因可能是物料过粗则增加了超临界流体在火龙果籽中的扩散距离以导致萃取不完全;过细的物料在高压下易被压实,增大了传质阻力,同时易堵塞滤网,致使萃取效率降低。当粉碎度在30~80目之间时,萃取得油率为27%左右,且此物料粉碎度区间对萃取影响较小。为节省物料处理时间,本实验选择物料粉碎度为40目。

2.1.2 填料量的影响

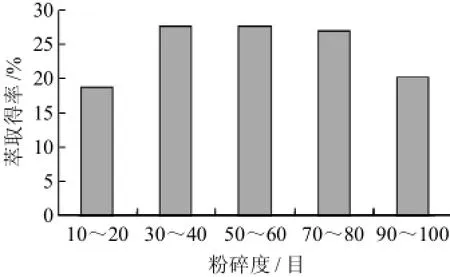

考察填料量对火龙果籽油萃取得率的影响,萃取条件采用物料粉碎度为40目,其他条件同2.1.1节,结果见图2。

图2 填料量对火龙果籽油萃取得率的影响Fig.2 Effect of feeding quantity on extraction yield of pitaya seed oil

由图2可知,随着填料量的增加,火龙果籽萃取得油率升高,但是当填料量增加到400g时出现了一个转折点,填料量为500g时火龙果籽油萃取得率反而降低到26.5%。这有可能是因为填料量过多,物料的堆积密度过大,增加了超临界流体的扩散阻力,且容易产生气流分布不均匀的情况从而降低了萃取效率。因此,本实验选取物料填料量为400g。

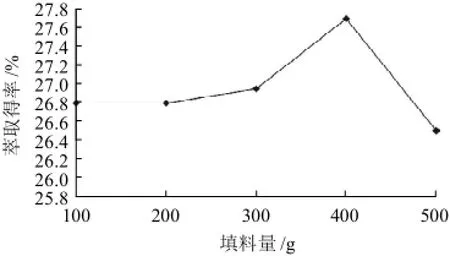

2.1.3 分离温度的影响

考察分离温度对火龙果籽油萃取得率的影响,萃取条件采用物料填料量为400g,其他条件同2.1.2节,结果见图3。

由图3可知,分离温度在45℃以下时,火龙果籽油的萃取率几乎不受影响,但在50℃时,火龙果籽油萃取得率降低到了20.2%。在实验过程中,当分离温度在40℃以下时,实验结束后从分离釜中取出萃取物时发现有大量干冰残留于火龙果籽油中,且火龙果籽油呈凝固状态;而当分离温度为50℃时无干冰残留,所得火龙果籽油完全呈现液体状态。从实验现象及所得数据表明,若分离釜分离温度过高,有可能在分离过程中由于较高压力的存在,萃取物会被气态CO2带走从而降低了萃取得率,因此,当分离釜温度能够使萃取物保持在固体状态时则不会出现上述情况。综上所述,本实验的分离温度采用室温,即15~20℃。2.1.4萃取时间的影响

图3 分离温度对火龙果籽油萃取得率的影响Fig.3 Effect of separation temperature on extraction yield of pitaya seed oil

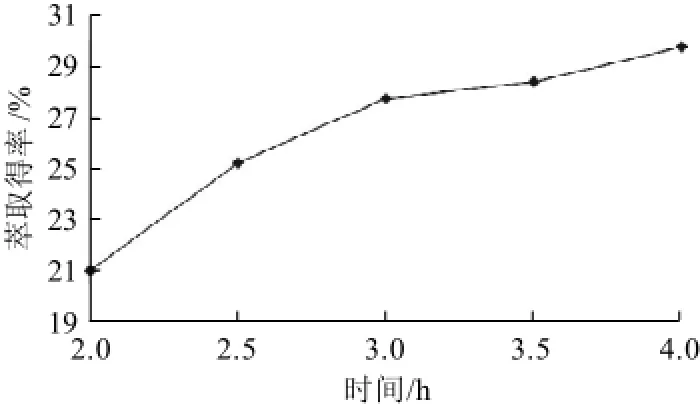

考察萃取时间对火龙果籽油萃取得率的影响,萃取条件采用萃取温度45℃、萃取压力25MPa、投料量400g,分离温度为室温(15~20℃)和火龙果籽粉碎度为40目,结果见图4。

图4 萃取时间对火龙果籽油萃取得率的影响Fig.4 Effect of extraction time on extraction yield of pitaya seed oil

由图4可知,随着萃取时间的延长,火龙果籽油萃取得率也逐渐增大,在2~3h时萃取得率增加速率最快,3~3.5h时趋于平缓上升状态,3.5~4h时上升速率又加大。不同萃取时间对火龙果籽油萃取得率影响较大,应进一步研究此因素在超临界CO2萃取火龙果籽油工艺中的影响参数。在工艺条件摸索时,若选择的萃取时间过长不仅耗费过多CO2气体,且在实际操作中也不易实现,因此选择2.5、3、3.5h(其中静态萃取时间均为1h)为响应面试验的条件。

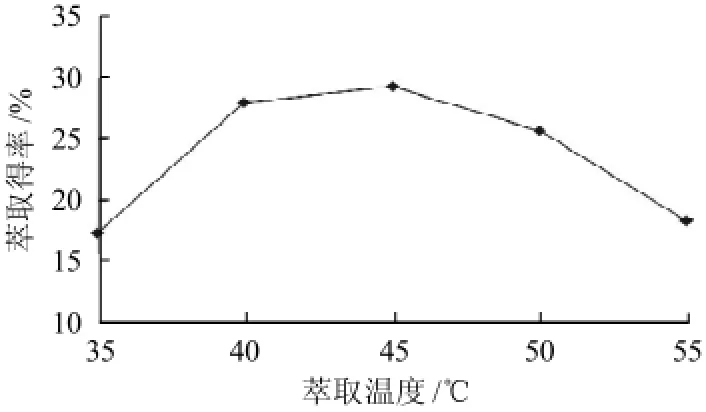

2.1.5 萃取温度的影响

考察萃取温度对火龙果籽油萃取得率的影响,萃取条件采用萃取时间3h,其他条件同2.1.4节,结果见图5。

图5 萃取温度对火龙果籽油萃取得率的影响Fig.5 Effect of extraction temperature on extraction yield of pitaya seed oil

由图5可知,随着萃取温度的升高,火龙果籽油的萃取得率也在升高,从45℃开始,温度升高时萃取得率逐渐下降。当萃取温度达到55℃时,萃取釜底部有少许物料未被萃取到。由实验现象及结果表明,在一定程度上由于温度升高,超临界流体的扩散能力增强,被萃取组分的溶解度也在增加,使得萃取得率增加;但是随着温度的继续升高,CO2密度急剧降低使其溶解能力下降,从而出现了萃取得率下降的情况。结合萃取温度与火龙果籽油萃取得率的关系曲线图,选择40、45、50℃为响应面试验的条件。

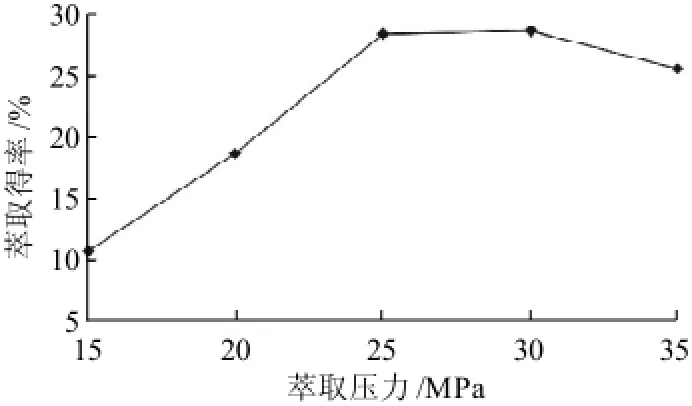

2.1.6 萃取压力的影响

考察萃取压力对火龙果籽油萃取得率的影响,萃取条件采用萃取温度45℃,其他条件同2.1.5节,结果见图6。

图6 萃取压力对火龙果籽油萃取得率的影响Fig.6 Effect of extraction pressure on extraction yield of pitaya seed oil

由图6可知,随着萃取压力的上升,火龙果籽油萃取得率也逐渐升高,在25~30MPa之间趋于平衡,当压力超过30MPa时,萃取得率呈下降的趋势。萃取压力与CO2密度相关,压力越大,CO2密度越大,溶解力越高;但达到一定程度后,在过高压力下,CO2压缩能力减小,此时在增加压力对萃取得率的提高起不到太大意义,反而将物料压得更实不有利于超临界流体与物料充分接触,致使萃取得率下降。萃取压力是超临界萃取的关键影响因素,选取较高萃取得油率的试验条件,即25、30、35MPa进行响应面试验设计。2.2响应面试验法模型预测

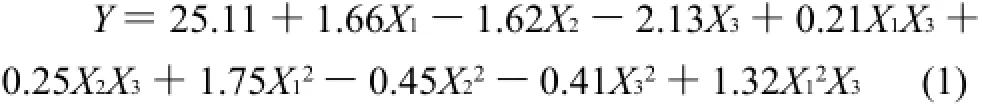

在单因素试验基础上,采用响应面试验法Box-Behnken设计试验(表1),以萃取得率为指标筛选最佳萃取条件。利用Design Expert软件对数据进行回归分析,得三次多元回归模型(1):

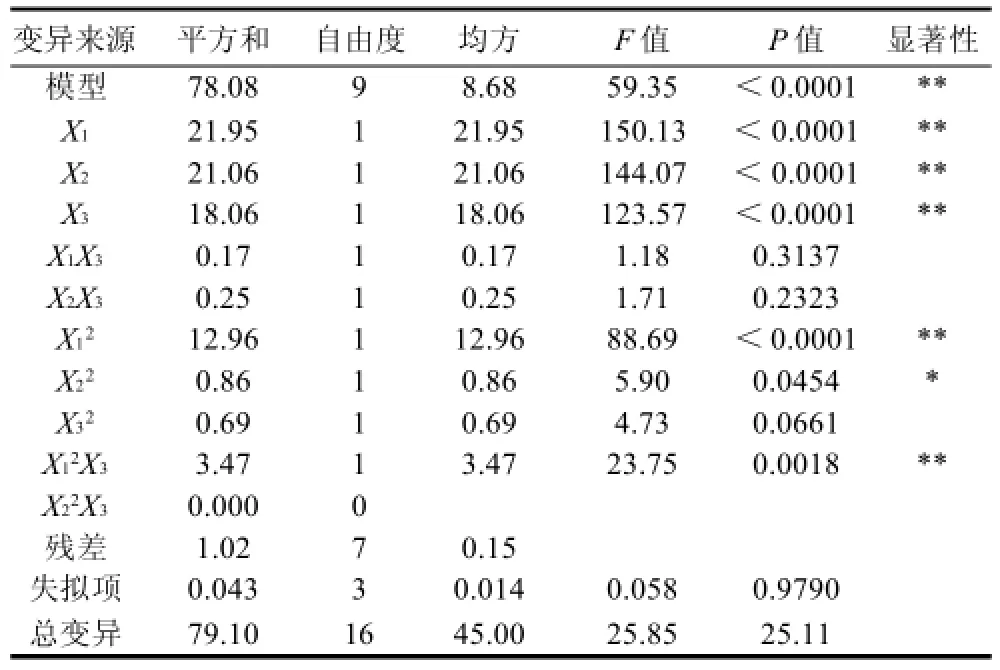

对模型(1)进行方差分析(表2):模型项P<0.05,表明差异显著,F回归=59.35>F0.0l(9,4)=14.66,P<0.000l表明模型(1)极显著,不同处理间的差异极显著;F失拟=0.058<F0.05(9,3)=8.81,失拟项P=0.9790>0.05,不显著;模型的调整确定系数R2Adj=0.9704,说明该模型能解释97.04%响应值的变化,因而该模型拟合程度良好,试验误差小,可以用此模型对超临界CO2流体萃取火龙果籽油得率进行分析和预测。由回归方程系数显著性检验可知:模型(1)一次项X1(P<0.000l)、X2(P<0.000l)、X3(P<0.000l)和二次项X12(P<0.000l)、三次项X12X3(P=0.0018)差异极显著;二次项X22(P=0.0454)差异显著;交互项X1X3(P=0.3137)、X2X3(P=0.2323)和二次项X32(P=0.0661)差异不显著。

表2 回归模型的方差分析Table 2 Variance analysis of regression model

通过对回归模型(1)得出火龙果籽油萃取的最佳工艺条件:萃取温度40℃、萃取时间3.5h、萃取压力25MPa,萃取得率预测值为30.13%,在此条件下进行3组验证实验,实际萃取得油率平均值为30.21%,表明该工艺稳定可行。

2.3 火龙果籽油脂肪酸GC-MS定性定量分析

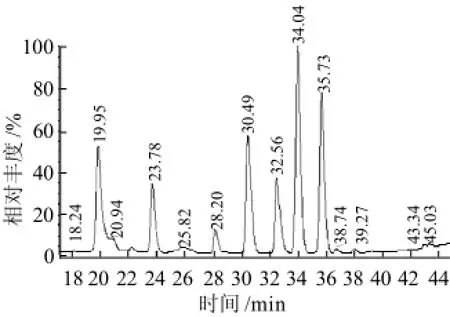

图7 火龙果籽油脂肪酸GC-MS总离子流色谱图Fig.7 GC-MS total ion current chromatogram of pitaya seed oil

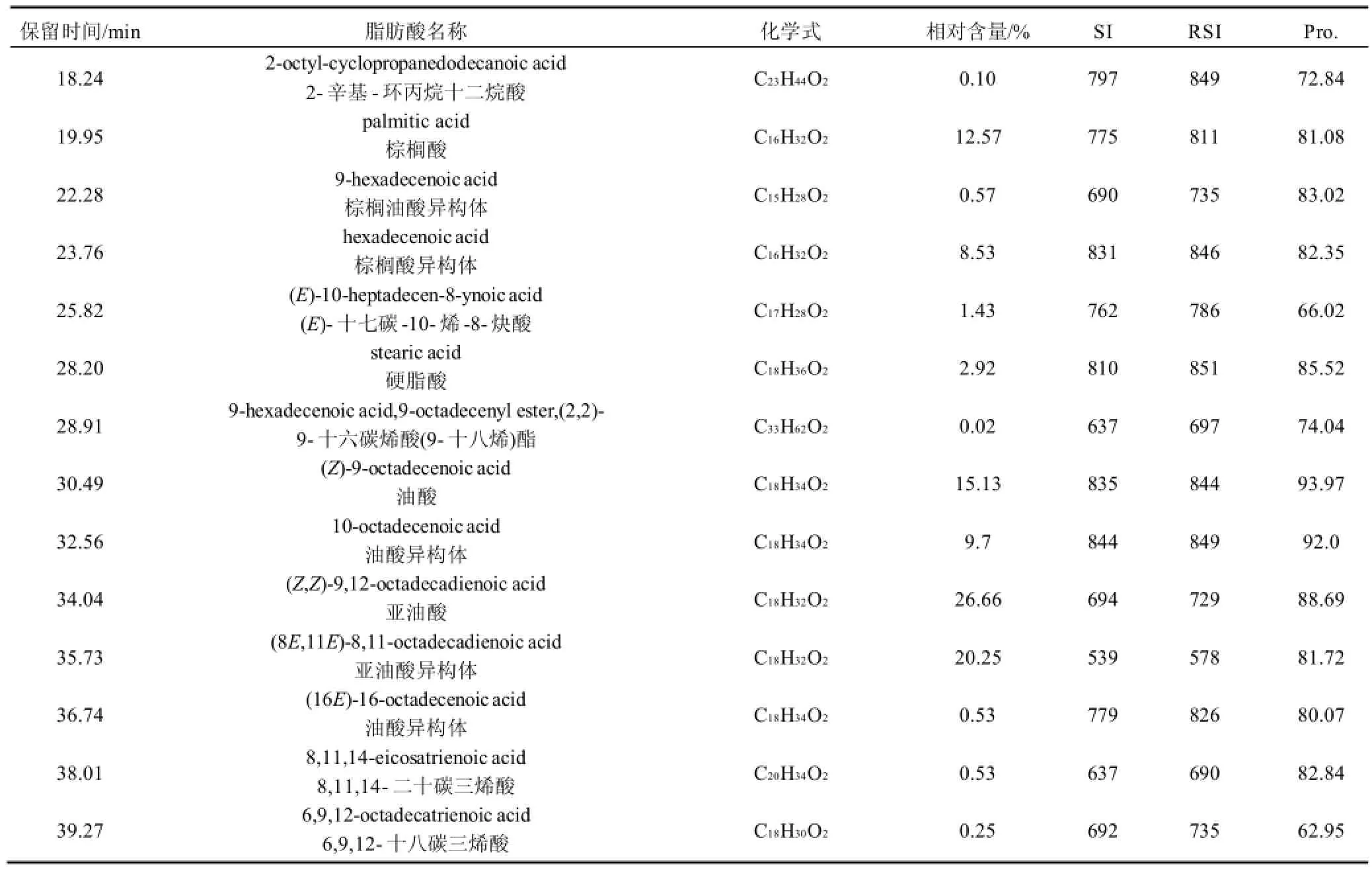

由图7可知,排除溶剂峰影响,经数据工作站检索及与NIST 05标准谱库中标准谱图对照,各色谱峰相应质谱图经图谱库正、反两向检索定性鉴别,并结合匹配度数据选择高符合度的检索结果,共鉴定出14个组分,并用峰面积归一法对各组分进行了定量分析,结果见表3。

表3 火龙果籽油脂肪酸组成和含量Table 3 Fatty acid compositions and contents of pitaya seed oil

研究结果表明,火龙果籽油的主要成分为不饱和脂肪酸,占总脂肪酸含量的74.64%,低于Lim等[6]和李升峰等[12]分别检测得到的77.22%~82.01%和78.10,其中亚油酸及其异构体为46.91%,油酸及其异构体为25.36%,相似于Ariffin等[5]检测得到的24.7%~26.6%;饱和脂肪酸以棕榈酸为主,棕榈酸及其异构体占总脂肪酸含量的21.10%。

2.4 火龙果籽油理化性质

火龙果籽油呈淡黄色,澄清透明,有特殊香味。火龙果籽油的相对密度(d420)为0.9239,折光指数(20℃)为1.742,碘值为140.8g/100g,酸价为33.3mg/g。

3 结 论

索氏提取法测得火龙果籽含油量为33.52%,属高含油油料,其碘值140.8g/100g表明火龙果籽油为干性油。采用超临界CO2萃取技术对火龙果籽油进行提取,通过单因素试验和中心复合试验设计以及响应面分析对超临界CO2萃取工艺进行优化,得出较优工艺条件,在此条件下火龙果籽得油率为30.21%。并得到火龙果籽得油率与超临界CO2萃取处理各因素变量的回归方程模型,该模型回归极显著,对试验拟合较好,具有一定应用价值。对火龙果籽油中脂肪酸成分进行了GC-MS分析结果表明,火龙果籽油中不饱和脂肪酸占总脂肪酸的74.64%,其中以油酸(25.36%)和亚油酸(46.91%)为主。来源于火龙果果汁、果醋[13-14]、果酒[15]及果酵素行业的副产物——火龙果籽,完全可以作为一种食品保健油源。

[1]CAROLINA R T, RATRICIA E, REINHOLD C. Neutral sugar profile of cell wall polysaccharides of pitaya (Hylocereus sp.) fruits[J]. Carbohydrate Polymers, 2011, 83(3)∶ 1134-1138.

[2]NERD A, MIZRAHI Y. Reproductive biology of cactus fruit crops[J]. Horticulture Review, 1997(18)∶ 322-346.

[3]NERD A, SITRIT Y, KAUSHIK R A, et a1. High summer ternperatures inhibit flowering in vine pitaya crops (Hylocereus spp.)[J]. Scientia Horticulturae, 2002, 96(1/4)∶ 343-350.

[4]RUI Hanming, ZHANG Liyan, LI Zuowei, et a1. Extraction and characteristics of seed kernel oil from white pitaya[J]. Journal of Food Engineering, 2009, 93(4)∶ 482-486.

[5]ARIFFIN A A, BAKAR J, TAN C P. et a1. Essential fatty acids of pitaya (dragon fruit) seed oil[J]. Food Chemistry, 2009, 114(2)∶ 561-564.

[6]LIM H K, TAN C P, KARIM R, et a1. Chemical composition and DSC thermal properties of two species of Hylocereus cacti seed oil∶ Hylocereus undatus and Hylocereus polyrhizus[J]. Food Chemistry, 2010, 119(4)∶1326-1331.

[7]张德权, 胡晓丹. 食品超临界CO2流体加工技术[M]. 北京∶ 化学工业出版社, 2005∶ 21-30.

[8]姜爱丽, 申新, 胡文忠, 等. 软枣猕猴桃籽油的超临界萃取及成分分析[J]. 中国油脂, 2008, 33(9)∶ 77-79.

[9]麻成金, 李加兴, 姚茂君, 等. 超临界CO2萃取猕猴桃籽油的工业化生产研究[J]. 中国粮油学报, 2006, 21(2)∶ 75-78.

[10]李素玲, 王强, 田金强, 等. 响应面法优化超临界CO2萃取杏仁油工艺的研究[C]//中国农产品加工技术与产业发展研讨会, 2010.

[11]万益群, 肖丽凤. 柚子种子油的提取工艺及其脂肪酸的气相色谱法测定[J]. 食品科学, 2008, 29(3)∶ 438-440.

[12]李升峰, 陈卫东, 肖更生, 等. 火龙果籽油脂肪酸组成的研究[J]. 福建果树, 2006(2)∶ 4-5.

[13]张安宁, 高翔, 王蕊. 火龙果醋的生产工艺研究[J]. 食品科学, 2006, 27(11)∶ 364-366.

[14]宁恩创, 刘小玲, 林钦, 等. 火龙果果醋及其醋饮料的工艺研究[J].中国酿造, 2008(3)∶ 82-84.

[15]马菽浩, 刘长海, 蒲琦旋. 火龙果酒发酵工艺研究[J]. 酿酒科技, 2010 (6)∶ 79-81.

Optimization of Supercritical CO2Extraction of Pitaya Seed Oil by Response Surface Methodology

WANG Qiu-ling1,MO Jian-guang2,*,XIE Yi-xing2

(1. Institute of Light Industry and Food Engineering, Guangxi University, Nanning 530004, China;2. Research Center of Analysis and Testing of Guangxi Province, Nanning 530022, China)

The extraction process for pitaya seeds oil via supercritical carbon dioxide was optimized by response surface methodology (RSM), the test data were analyzed by software Design Expert and the chemical compositions of pitaya seed oil was analyzed by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). The results showed that supercritical CO2 extraction process were impacted significantly by extraction time, pressure, and temperature; the optimum extraction parameters were extraction pressure at 25 MPa, extraction temperature at 40 ℃, and extraction time for 3.5 h the oil extraction yield was 30.21%. The main fatty acids of pitaya seed oil were unsaturated fatty acids, which accounted for 74.64% of total fatty acids, and linoleic acid and its isomer were 46.91%, oleic acid and its isomer were 25.36%; saturated fatty acids were dominated by palmitic acid, and palmitic acid and its isomer consisted of 21.10%. Pitaya seed oil can be used as healthy oil for development.

pitaya seed oil;supercritical carbon dioxide extraction;response surface method;gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS);fatty acid;physical and chemical properties

TS225.6

A

1002-6630(2012)10-0092-06

2011-04-18

广西食品药品及公共安全检测技术服务平台建设项目(08-05-01D)

王秋玲(1985—),女,硕士研究生,研究方向为食品科学。E-mail:741807327@qq.com

*通信作者:莫建光(1955—),男,教授级高级工程师,学士,研究方向为食品科学。E-mail:bhl0771@163.com