文化官员龙应台

吴海云

2月15日,前两天刚刚度过60岁生日的龙应台,一身黑衣配一条鲜亮的橙色丝巾,出现在台湾媒体的面前,正式接任台湾“文建会主委”一职。由于台“文建会”将于今年5月20日之后转制为“文化部”,龙应台若在此之前不被撤换或辞职,便有望成为台湾地区首位“文化部长”。

舆论普遍认为,龙应台这位在两岸三地都有广泛影响力的作家、知识分子,是强调文化的马英九手上的一张王牌。

“龙卷风”作家

身为“外省第二代”,龙应台走的是一条典型的“台湾精英”之路。

她的父亲龙槐生原籍湖南衡山,母亲应美君则来自浙江淳安,两人战后移居台湾,育有四子一女。1952年出生的龙应台是家中老大,名字融合了父姓、母姓和出生地。

在台湾中南部的农村和渔村辗转长大的龙应台,日后借笔下人物“胡美丽”之口描述自己的成长,“因为没有田产遗产可以依靠,没有家族网络可以救难,没有祖荫和社会地位可以壮胆,没有在地的语言和知识可以运转”,所以父母孤注一掷地投资下一代的教育,因为“只有教育,能让人突围,突围阶级的、经济的、社会的甚至政治的种种封锁和捆绑”。

读完台南女中,龙应台考入有“北台大、南成功”之名的成功大学外文系,毕业后赴美国求学,获堪萨斯州立大学英美文学博士。1983年,龙应台回到台湾,在大学任教,很快靠一支健笔赢得盛名。

龙应台初涉文坛,身份是文学评论家。她对台湾那些年的若干知名小说发表锋利而公平、严肃又不失活泼的书评,其快人决语的风格,直言无碍“把一件事情说清楚”的高度能力,引起良好反响。她的评论后来以《龙应台评小说》集册出皈,才上市一个月就印了4版。诗人余光中以“龙卷风”来形容她对读书界带来的影响。

而龙应台在普通民众中的知名度,来自她自1984年起为台湾《中国时报》撰写的《野火集》专栏。其中最著名的当属《中国人你为什么不生气》一篇,文中称台北市是她所见到的“最缺乏气质,最丑陋,最杂乱的都市”,街上流行着“公众腾腾杀气”,整个城市到处充满“暴决与怨气”。龙应台发表此文之前,台湾几乎没多少人听说过“龙应台”这个名字;而在《野火集》集结出版之后,全台湾几乎无人不知这位作家。该书在短短21天内再版24次,据说当时每五个台湾人中就有两个人读过。台湾《金石文化广场》杂志1986年1月号上发布的1985年台湾出版界“十大新闻”中,第四条便是“龙应台旋风”。

龙应台显然是一位容易引发争议的作家;正迎合其姓氏和属相,她擅长翻江倒海、引人注目,且“造势”能力并不局限在台湾一地。1994年,龙应台在台湾发表《还好我不是新加坡人》一文,对新加坡的政治生态发起质疑,称“给我再高的经济成长,再好的治安,再效率十足的政府,对不起,我也不愿意放弃我那一点点的个人自由与尊严”。此文经新加坡媒体转载,引起星岛人民的强烈愤怒。新加坡文界和媒体众口一词地对龙应台口诛笔伐,表示“我们厌恶不负责任的批评”、“拜托龙女士下次执笔前,请先备课”。一时间,龙应台成为新加坡的“人民公敌”,但与此同会,也在该国众人皆知。

龙应台的一把火也曾在大陆点燃,并且聪明地规避了政治的风险。1997年,龙应台在上海《文汇报》发表《啊,上海男人》一文,文中对上海男人众多戏谑的描述(比如“不以帮女人洗内裤为耻”)引起轩然大波。感觉被侮辱了的“上海男人”纷纷打电话到报社大骂作者,在当年甚至酿成了一桩文化事件。

话说回来,尽管龙应台在上世纪八九十年代就大名鼎鼎,但她的人生路在当时不算太顺利。一方面,她过于偏激的观点、尖酸泼辣的文风,引起许多读者的不满;另一方面,她自由知识分子的立场让台湾当局对她敬而远之;再加上婚姻触礁,她在家庭生活和经济问题上一度身陷困境。“上世纪90年代,龙应台來大陆发展的那几年,她其实是有点惨的。”曾经为龙应台积极联系过《文汇报》编辑的学者陈子善这样回忆。

直到新千年降临前,龙应台才真正“转运”。

从文化官员到思想公知

1999年,时任台北市长的马英九专程前往德国,邀请龙应台回台北市主持文化推广建设工作。龙应台遂成为台北市的文化局长。

从事文化创作和进行文化管理当然是两回事。一般说来,一个作家/知识分子,总是对文化的自主价值有。种本能的认同和维护,而作为文化官员,却要接受以金钱、市场为导向的文化产业价值。然而龙应台非常轻松地跨越了这一障碍,表示“无论是作家,还是官员,我从事的都是‘文化建设,只不过换个位子做同样的事情而已”。当了官的龙应台显得乐此不疲,甚至不再拾笔写作。

担任文化局长的3年,龙应台政绩骄人。她建立以市民为中心的理念,提出“文化就在巷子里”的口号,把艺术精品带到广场、带到公园、带到底层的市民生活圈。“9·21”大地震发生的四天后,台北市文化局便在大安森林公园举办了一场交响音乐会,让音乐扮演治疗人们心灵伤痕的角色。

在龙应台的筹划下,台北的文化景观发生巨变。从官邸艺文沙龙、当代艺术馆、国际艺术村、红楼剧场、台北之家,到钱穆故居、林语堂故居、严家淦故居、蒋中正宋美龄故居,台北的文化遗产一个接一个放出光芒。再加上台北国际诗歌节、传统艺术节、台北音乐季、儿童艺术节,台北人对历史的记忆、对未来的憧憬、对文化的骄傲,在不同的场合与活动中持续绽放。而最为业内人士称道的是,龙应台利用她个人的“明星效应”,为台北的文化建设争取到了超过3亿新台币的企业捐助。

台湾文化界人士对龙应台那3年的官场表现基本上予以肯定,觉得她的任职证明了文人可以当官可以当好官。有观点认为,龙应台“甚至比政治人物更能适应政治环境,在台北市政府的政治领域里如鱼得水,使得台北市文化局在市府团队里显得业绩突出”。

2003年,龙应台卸任,从台湾移居香港。一方面,她作为“香港的纳税人”,积极参与到香港公众议题的辩论中,在政制改革、文化保护和国际交流等话题上频繁发声,并出版了《龙应台的香港笔记》一书;不过更多的时候,她还是以香港为特殊的立脚点,发表对台湾和大陆这两岸之间的政见和情怀。她在这段时期的代表作品,是2009年底出版的《大江大海1949》。该书意象复杂、场面宏大:从1949年200万大陆人渡海迁台,再到二战时期的德、俄战场和南太平洋战场;从“白色恐怖”对“外省人”的残酷迫害,到“本省人”对“祖国军”的期盼和失望,再到“亚细亚孤儿”的悲情……国家机器、战争机器下,“那些单单的,孤零零的个人”。

对于《大江大海1949》,叫好者很多,但批评者也不在少数。有人说龙的治史态度似是而非、很不严肃;有人说她以文学的手法在书写历史,让历史事件偏向个人评断,更犯下“过度书写”的大忌。李敖甚至专门出了一本《大江大海骗了谁》。李敖的批判甚至发展到针对龙应台的个人攻击,指出她是一个在政治上钻营的人:“在台湾的时候她喜欢捧右派,到香港她又成了左派,在大陆是台独分子,而本质上她其实是美派……《伊索寓言》里面蝙蝠的那种身份,又是兽又是鸟,龙应台就属于这种类型的人。”

但无论如何,龙应台鲜明卓著的个人品牌已经确立,而其在香港的经历显然是其品牌建设过程中的关键一环。正是凭借在香港的8年,龙应台升级为当代华人圈的思想家,跻身金观涛、余英时之列,成为海外自由知识分子的领军人物。

龙应台在告别香港时显得颇为留恋。在不久前香港朋友为她举办的欢送会上,龍应台发表了7分钟的动人演说,说话间数度流泪。她还赠给每个在场的朋友一封亲笔手写的信,信上写道:“写作室在柏立基学院,开门见山,推窗是海。山那边,有杜鹃啼叫,雨打棕榈;海那边,有麻鹰回旋,松鼠奔窜。我对香港,充满感恩。”

两岸三地的“打牌”高手

当马英九在2月初公布“新内阁”名单、龙应台的名字赫然在列时,台湾各界的反应是“意料之外,情理之中”。对于一心要打文化牌的马英九来说,让龙应台上场,确实可算是最佳的选择。

如果把政治比作复杂的牌局,那龙应台显然是个中高手。就从她将要打的这盘牌局——“台湾文化”一一来看,她的手里已经抓着一把好牌:首先,她在两岸三地有着巨大的文化影响力和号召力;其次,她有担任台北文化局长时的傲人政绩;另外,她还有上回当官时积累的经验。龙应台自己都说了,此番重回江湖,一定会吸取当年的教训,与议会、媒体搞好关系,“为了让文化建设回归文化本质,我可以弯腰、低头,甚至趴在地上。”

更何况,龙应台不但牌好,还有高超的出牌技巧,知道对什么人打什么牌。有评论认为,龙应台这几年的赫赫声名,就是通过在两岸三地之间“打牌”打出来的。

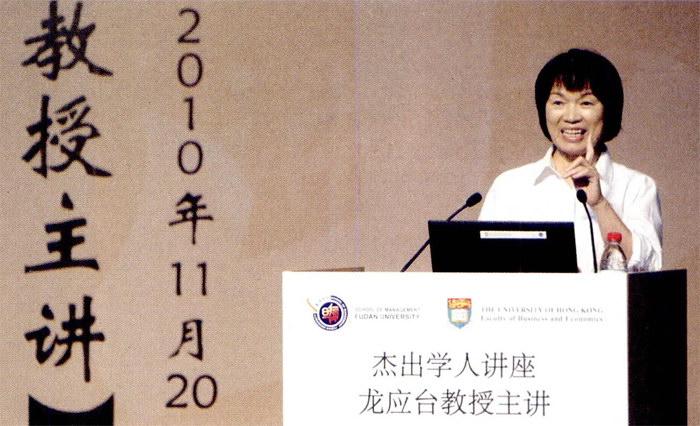

比如,面对大陆,她主打两张牌,一是“民主”,一是“传统”。最著名的例子,就是她于2010年8月1日在北京大学发表的演讲。在那场题为《文明的力量:从乡愁到美丽岛》的演讲中,龙应台一方面大赞台湾的民主建设,指出大陆发展的困境是民主改革的滞后,另一方面又强调“礼义廉耻”、“士不可以不弘毅,任重而道远”等中华传统道德构成了台湾社会价值观的基座,并且永远不会改变。那段演说的许多段落为人津津乐道,在大陆网站上被广泛转载:“请不要跟我谈‘大国崛起,请不要跟我谈‘血浓于水,我深深盼望见到的,是一个敢用文明尺度来检验自己的中国”;“我的梦想是,希望中国人的下一代可以在任何一个晚上站在任何一个地方说出心里想说的话,而心中没有任何恐惧。我们这一代人所做的种种努力j也不过是希望我们的下一代将来会有免于恐惧的自由。”

而到了台湾,龙应台的主打牌就成了“情感牌”、“女性牌”。事实上,“女性牌”一直是龙应台多年来行走江湖的“不宣之秘”。她总是在发表激烈政论的同时,写出一系列以家庭、亲情为主体的文章,用女性的万般柔情,平衡其怒发冲冠和壮怀激情的形象:《野火集》之侧,有《人在欧洲》;《请用文明说服我》之侧,有《孩子你慢慢来》;在《大江大海1949》之侧,有《目送》。

于是,台湾民众视线中的龙应台,是一个立场鲜明的知识分子,但也是一个“小女人”。她会在别人要求她评价马英九时,疼惜地吐出“好可怜”三个字;她会在阐释“文化”这个最难界定的词汇时,说出一连串婆婆妈妈的比方:“他走过一棵树,树枝低垂,他是随手把枝折断丢弃,还是弯身而过?一只满身是癣的流浪狗走近他,他是怜悯地避开,还是一脚踢过去?……”她会在“文建会主委”的就职典礼上,面对蜂拥而至的记者,大谈自己不久前和儿子在香港兰桂坊吃牛排的情形:“我意识到我们在同一个屋檐下的生活将要画下句点了。后来我就一直哭一直哭。眼泪掉到牛排里,本来就成的牛排就更成了。”——这种温情、甚至煽情的路线,和知识分子的气场相左,但和台湾本土的政治风气异常吻合。

所有的证据都指向一点:龙应台非常适合从政。正因如此,台湾人士普遍看好龙应台掌管文化大局。不过也有分析指出,龙应台上任后将面临来自于绿营的巨大压力。龙应台本人一向有着“大中华情结”,但自从2000年以来,台湾本土意识不断提升,今日的台湾文化,可以说是西方、东洋、南亚、人权、环保、乡土认同、多元族群融合的结晶,而不再是“大中华”思想可以涵盖的。眼下已经有民进党“立委”跳出来,直接叫嚷“龙应台的大中华文化史观很强烈”,将在今后检验她“是否尊重台湾多元文化”。

是将台湾建设为大中华的文化翘楚,还是促进台湾本土文化的繁荣?这是摆在“文建会主委”龙应台面前的一道难题,也将是海峡两岸人士关注的焦点。