旱田高效节水灌溉效益分析

艾兴军,靳和平

(林甸县水务局,黑龙江林甸166300)

1 产生的效益

1.1 节水效益

节水量可用下式计算:

式中:ΔW为节水量,m3;η水1为节水灌溉的灌溉水利用系数; η水0为传统方法的灌溉水利用系数;m为单位面积用水量,m3/666.7m2;A为灌溉面积,(666.7m2)。

1.2 节能效益

节能效益计算公式为:

式中:ΔN为节能量,kW·h;N为单方水提(抽)水能耗量,kW·h/m3。

1.3 增产效益

增产效益可用下式计算:

式中:Δy为增产量,kg;y1为节水灌溉平均单产,kg/ 666.7m2;y0为传统灌溉平均单产,kg/666.7m2。

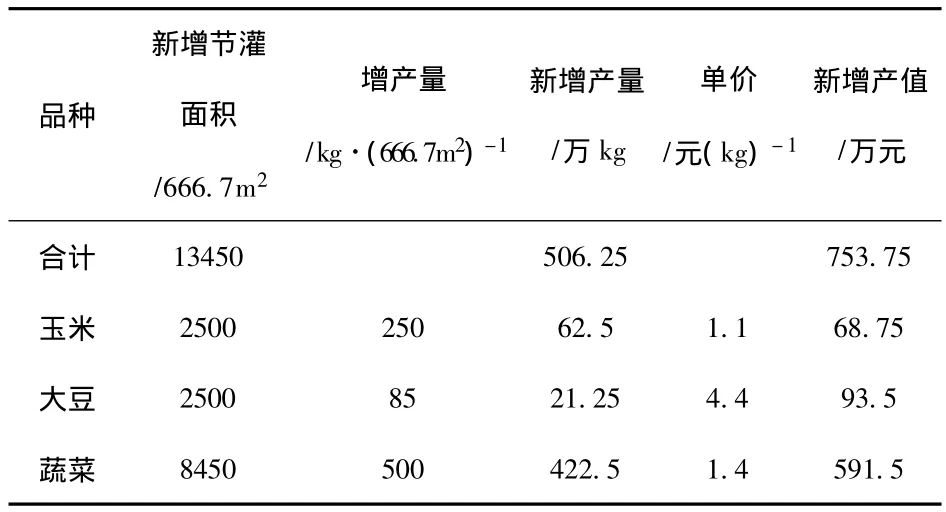

该项目建成后,每年可新增粮食、经济作物产量506.25万kg,新增产值 753.75万元,水利分摊后效益452.25万元。

1.4 节地效益

节地效益可用下式计算:

式中:ΔS为节地面积,666.7m2;S1为节水灌溉渠(管)道系统的占地面积,666.7m2;S0为传统灌溉渠道系统的占地面积,666.7m2。

表1 节灌前后产量对比表 kg/666.7m2

表2 项目区新增工程灌溉效益表

1.5 省工效益

喷灌可节省劳动力。由于喷灌系统的机械化程度高,可以大大降低灌水劳动强度,节省大量的劳动力。喷灌省工1个工日平均按20元/666.7m2计,省工效益可用下式计算:

式中:ΔG为节约工日,工日;G1为节水灌溉单位面积用工,工日/666.7m2;y0为传统灌溉单位面积用工,工日/666.7m2。

1.6 效益分析

1)工程指标:建设节水灌溉工程面积896.7 hm2。

2)效益指标:节水114万m3;节能15.76万kW·h;增产粮菜作物506.25万kg;节地42.7 hm2;省工13 450工日。

3)经济效益合计为515.48万元,其中:(节水)节能效益15.46万元;增产效益452.25万元;节地效益20.87万元;省工效益26.9万元。

2 国民经济评价

经济评价指标为:经济内部收益率(EIRR),经济净现值(ENPV)和经济效益费用比(EBCR)。

2.1 国民经济内部收益率(EIRR)

式中:B为国民经济效益流入量;C为国民经济费用流出量; (B-C)t为第t年国民经济净效益流量;n为计算期。

2.2 经济净现值(ENPV)

式中:is为社会折现率,本项目取is=10%。

2.3 经济效益费用比(EBCR)

2.4 投资回收期(Pi)

表3 国民经济评价指标表

3 敏感性分析

本项目在投资增加10%,或效益减少10%时,经济评价指标详见下表。

表4 敏感性分析成果表

通过敏感性分析表可以看出,当效益变化时,对各项指标影响较大,但内部收益率仍>12%,经济净现值>0,效益费用比>1.0。

4 国民经济评价结论

本项目属公益性项目,有较好的社会效益,保障国家粮食安全,增加农民收入,推动了当地节水灌溉事业的发展。

5 社会效益及生态环境效益分析

5.1 社会效益分析

通过该项目的建设,充分调动农民和地方政府的积极性,体现民办公助机制的作用,增加农业基础设施建设的投入,加强农田水利基础设施建设,建设水利化后抗御自然灾害的高产稳产田800 hm2,“储存”了可靠的粮食生产能力,缺粮时就将这些“能力”投入耕作,粮多时就将这些“能力”投入到经济作物种植。在“储粮于地”的发展战略指导下,项目区以种植粮经作物为主,利用龙头企业带动基地,用农业资源的优化配置去实现规模经营和标准化耕作,做大做强绿色食品优势产业,促进了当地经济发展,大幅度增加农民收入。

5.2 生态环境效益分析

项目区建成后在取得较好经济效益、社会效益和生态环境效益的同时,其建设节水、高产、优质、高效轰动效应,将波及周边乡镇和地区,为大力发展节水灌溉事业做出了积极的贡献。

总之,“地上的作物边际效应与地下土壤虚实并存效应”将对项目区的环境进行一次革命性改造。

[1]林甸县水务局.林甸县地下水资源开发利用规划报告[R].林甸:林甸县水务局,2005.

[2]黑龙江省水利水电勘测设计研究院.林甸县旱田节水项目规划报告[R].哈尔滨:黑龙江省水利水电科学研究院,2010.

——第三批节地技术和节地模式推荐目录解读