农民身份转变中的权利实现机制

蒋红军

农民身份转变中的权利实现机制

蒋红军

农民身份转变是城市化战略的必然产物,是一个涵盖文化素质提升、角色调适、利益调整与权利发展等多个面向的实践过程,对于解决中国的三农问题至关重要。为研究该社会政治过程,基于公民身份构建视角提出的“权利一体论”能够回应和弥补“文化转型论”与“政府自利论”这两大主流观点的不足。透过对身份转变过程中权利实现机制的研究,“权利一体论”不仅能为“农民终结”开辟新道路,而且能够推动以权利为基础的政治社会秩序的形成。

公民身份;农民身份;身份转型;农民研究

一、理解复杂的概念与研究问题

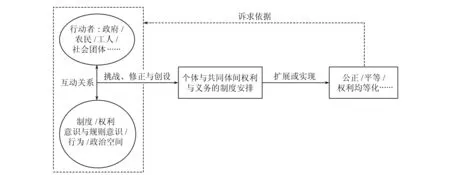

公民身份是一个追求平等与公正的社会秩序整合理论。然而,就理解流动的公民身份义涵而言,学术界主要存在三种不同的论述话语:一是马歇尔(Marshall)和托马斯·雅诺斯基(Thomas Janoski)强调的“地位论”,如“公民身份是个人在一民族国家中,在特定平等水平上,具有一定普遍性权利与义务的被动及主动的成员身份”①托马斯·雅诺斯基:《公民与文明社会》,辽宁教育出版社2002年,第11页。;二是布莱恩·特纳(Bryan S.Turner)主张的“实践论”。“实践论”将公民身份视为各种政治、经济、社会与文化实践的集合,普通个体通过这些实践不仅获得成为社会成员的能力,而且推动着各种资源在不同团体中的流动②布莱恩·特纳:《公民身份理论的当代问题》,载布莱恩·特纳编:《公民身份与社会理论》,吉林出版集团有限责任公司2007年,第2页。;三是艾辛(Engin F.Isin)试图超越地位论与实践论,从动态与关系的角度出发将研究目光转向关注公民身份的落实,即不再只是关注公民身份的制度结构,以及这些制度结构对于人们行动的影响,而是转向关注人们实际是如何行动的③肖滨、郭忠华、郭台辉:《现代政治中的公民身份》,上海人民出版社2010年,第74~75页。。基于此,艾辛建构了一个由行动者、权利、场域、空间尺度与行为五个要素组成的公民身份分析框架④Isin F.Engin.“Citizenship in Flux:The Figure of the Activist Citizen”,Subjectivity 2009(29),pp.370~372.。由此可知,公民身份是一个复杂的多面向概念,是一个动态的历史发展过程。在不同的思想传统中,在不同的国家政体中,公民身份有不同的侧重点。本文认为,从公民身份构建视角出发,如图1所示,公民身份是作为过程的动态实践与作为结果的静态地位的辩证统一,它依据的是公正与平等理念,各行动者借助制度、意识、行为以及政治空间所形成的互动关系,塑造出以抗拒不公正为中心议题的公民主体与行动场景,挑战、修正或创设有关个体与共同体间权利与义务关系的制度安排。

各个国家大致通过两种方式来构建公民身份:“一是在公民身份的类型与程度中间作出区别,它们隐含着不同的权利、义务和与政府的关系;二是公开宣布一般的权利与义务安排,这种安排实际上在运用于一个国家民众的不同部分时明显不同。”①查尔斯·蒂利:《身份、边界与社会联系》,上海世纪出版集团2008年,第204页。站在大历史的高度审视中西方国家构建公民身份的漫长进程,西方国家大体上依据第一种方式构建公民身份,其中公民身份权利经历了“从无到有”的成长过程。在此过程中,国家主导的社会建制改革、个体抗争或社会运动是推动公民身份权利扩展的主要动力。而中国构建公民身份则主要依据第二种方式进行。虽然政府在国家建设进程中始终不遗余力地推动公民身份权利发展,但是,在此之外有另外一个画面却不容我们忽视,即公民身份权利扩展是部分底层群体通过社会抗争使之“从虚到实”的社会政治结果。

聚焦于本文的研究主题,农民公民身份权利就与第二种构筑方式相互印证。由于权利缺乏是弱势群体的共同特征,面对权利缺乏的农民群体,基于权利与义务对等平衡的理论原则,本文的研究重点主要集中于公民身份权利而非公民身份义务。在法律意义上,农民与市民都归属于宪法层次上的国家成员,享受同等的公民身份权利。然而,“公民身份的同一性与公民权利的差异性之间存在着鸿沟。”②俞可平:《新移民运动、公民身份与制度变迁——对改革开放以来大规模农民工进城的一种政治学解释》,载《经济社会体制比较》2010年第1期,第10页。公民身份权利在实践层次上呈现出两个面向:一是无论农民还是市民享有的都是受限制的公民身份权利;二是农民与市民享有的权利具有差异性、等级性,市民被形象地称为享有“一等公民身份权利”,农民则享有“二等公民身份权利”,农民公民身份权利与市民相比明显不足与欠缺。因而,研究城市化背景下农民跨越城乡身份边界向市民身份转变的社会政治过程,从公民身份建构视角出发,其可以被化约为研究城市化进程中农民公民身份权利的发展。

农民身份转变是现代化的必然发展趋势,是解决中国“三农问题”的主要环节。伴随着市场化、工业化的推进,特别是在党提出统筹城乡发展的方针之后,农民身份转变实践正在大规模地发生。从西方社会获取现代性的实践来看,城市、城市化与公民身份的扩展息息相关,公民化是城市化的一种呈现。然而,当前我国农民跨越身份边界向市民身份转变的实践却并不顺利,不仅与西方理论形成鲜明对照,而且出现了许多“吸引人眼球”的社会现象。这些现象让研究农民身份转变的社会政治过程变得更具复杂性和现实紧迫性。

目前,研究农民身份转变问题主要有两大类观点:“文化转型论”与“政府自利论”。然而,它们都不能恰切地分析和诠释该变化过程。基于上文的论述,本文尝试将农民身份转变置于公民身份建构视域中考察,以现实中的城乡一体化改革和农民维权实践为研究对象,提出如下研究问题:在城市化背景下,传统农民如何经由新的社会建制与主体实践转变为现代市民,进而推动农民公民身份权利发展?借此揭示和探讨农民身份转变的路径机制与政治影响。

图1 公民身份概念视图

二、中国农民身份的公民化转变文献评估

(一)文化转型论

“文化转型论”的论述重点集中在农民的文化素质与行为角色等方面,其观点内容主要反映公民身份的文化面向。

一方面,“文化转型论”侧重反映国家试图将传统农民转变为现代中国公民的策略。这种统治策略主要通过运用“素质话语”的方式来对农村干部和农民进行教育而达到目的。具体而言,Rachel Murphy不仅专门研究了国家运用公民身份教育来推动农民身份转变的动机、方式与影响,而且详细地分析了“素质话语”与学校教育在将农民转化为现代的爱国公民中的角色。他认为,改革开放后,国家不仅通过媒体宣传、墙体口号宣传、工作队下乡等方式来提高农民的道德素质,还通过推广技术教育、开展农业课程等方式来提高农民的生产技术。但是,无论哪种公民身份教育,主要都是强调个体的责任而非权利,国家在劝诫农民履行公民身份义务的同时,拒绝给予他们民事权利和政治权利,也很少兑现承诺过的社会权利。透过这些主要强调社会与文化公民身份的教育,国家不仅将其在农村治理中的牧灵方法合法化,将其对农村的干预正当化,而且将提高农民生活水平的责任中心从政府转到了农民与农村干部身上①Rachel Murphy.“Citizenship Education in Rural China:The Dispositional and Technical Training of Cadres and Farmers”,in Rachel Murphy & Vanessa L.Fong(eds.).Chinese Citizenship:Views from the Margins.New York:Routledge,2006,pp.9~27.。此外,在国家追求现代化的过程中,“素质话语”被国家用来影响每一个农民。通过将农民划为“落后”、“素质低”、“不文明”类别,不仅方便了政府各项政策的执行,将国家干预私人领域与退出公共领域的行为合法化,而且能够强化农民个体的义务和责任,转移农民关心社会不平等、不公平现实的视线,将其归因于自身的素质低下而非政府的政策偏见②Rachel Murphy.“Turning Peasants into Modern Chinese Citizenship:‘Population Quality’Discourse,Demographic Transition and Primary Education”,The China Quarterly 2004(177),pp.1~20.。Sara L.Friedman同样思考了文明化与公民身份的关系。她引入了“象征性公民身份”概念,用来理解文明化过程如何界定公民身份。象征性公民身份是国家设想的一个理想公民身份,它远远超越于一般的社会成员,通过将个人或团体标示文明或不文明的标签,建立了一个排斥或吸纳符合资格成员进入社会主义共同体的机制。在象征性公民身份结构中,理想公民是文明、进步与生产力的标志,因而公民需要为社会主义国家的文明与进步负责,国家的精神文明建设,就在于从素质、文化、文明的角度转变农民的思想与行为,使其符合社会主义理想③Sara L.Friedman.“Embodying Civility:Civilizing Processes and Symbolic Citizenship in Southeastern China”,The Journal of Asian Studies 2004(3),pp.687~718.。事实上,孟德拉斯与Murphy、Friedman关心农民命运的出发点基本上是相同的,文化与文明是他们考虑的主要因素。孟德拉斯所谓的“农民的终结”,就是指文化传统中的“小农”终结,而非农业从业者的消失④孟德拉斯:《农民的终结》,社会科学文献出版社2005年,第1~15页。。

另一方面,“文化转型论”促使学者从生活意义、角色规范等角度来分析农民与市民两个群体,进而研究农民市民化的过程。不同群体的文化认同影响和制约着群体成员的角色规范,文军用社会角色理论为指导,在比较“农民”和“市民”两类角色群体特质的基础上,试图设计一套符合城市化和市民化发展方向的指标体系,以此作为农民市民化的影响因素和发展目标,并通过角色再造的过程去推动实现新市民群体的角色转化⑤文 军:《农民的“终结”与新市民群体的角色再造——上海郊区农民市民化研究》,载《社会科学研究》2009年第2期,第122~125页。。陈映芳则将农民与市民做了类型化区分,将农民的生活原则定义为“生存需要”原则,而将市民的生活原则定义为“有意义的生活”原则,农民市民化过程代表着农民正在追求“有意义的生活”,这从另一个侧面补充了文军的研究⑥陈映芳:《征地农民的市民化——上海市的调查》,载《华东师范大学学报(哲学社会科学版)》2003年第3期,第92页。。对此,毛丹则对社会角色理论做了新的检视,认为角色理论不应成为指责农民角色能力低下的工具,社会身份完整、角色期待明确、互动环境良好以及新旧角色间的转换通道顺畅等是顺利实现城郊农民市民化的前提或条件,而目前城郊农民市民化的主要障碍是农民受到了赋权不足与身份残缺、新老市民互动不良、农民特殊认同策略三方面条件的限制①毛 丹:《赋权、互动与认同:角色视角中的城郊农民市民化问题》,载《社会学研究》2009年第4期,第28页。。这种观点无疑是对用角色理论研究农民市民化的深化。

(二)政府自利论

“政府自利论”是现今学术界讨论得最多也是最普遍的观点,它主要集中从户籍制度改革入手,强调政府特别是地方政府的自利选择是推动农民身份转变及推进农民公民身份权利扩展的重要基础。

首先,政府根据自身的需要通过适当改革户籍制度来推动农民身份转变。苏黛瑞在分析农民工的公民身份权利问题时指出,虽然市场本身不能促进外来者的融入及其对公民权的获取,但它却创建了一个新的公民权模式,即城市中的真正的公民、二等公民、类公民(在国家之外)和非公民在转型时期都有着不同的营生。在此过程中,城市管理部门的自利动机对于户籍管理手段的影响,间接决定了流动人口从农村进入城市并且争取公民权的线性路径。由于管理部门的秩序价值与经济发展价值之间的矛盾、政府内部的分歧、官员的寻租倾向等,出现了“可出售的城市公民身份”以及“暂住人口的商品化”②苏黛瑞:《在中国城市中争取公民权》,浙江人民出版社2009年,第59~61页。。陈映芳进一步指出,现行户籍制度的政府需求,在于它是国家财政的保护屏障,面对市场化与城市化运动的变革压力,出现了国家的放责放权与地方/城市的自利自保两种倾向并存,不利于“农民工权益问题”的真正解决③陈映芳:《“农民工”:制度安排与身份认同》,载《社会学研究》2005年第3期,第119页。。为此,城市政府具有选择性发展策略偏好,一方面以支付户口等市民资格的方式吸纳紧缺的人才或投资者,另一方面却以市场途径吸纳简单劳动力④陈映芳等:《都市大开发:空间生产的政治社会学》,上海古籍出版社2009年,第659页。。就地方政府的政策本质而论,Li Zhang与Wang Gui-xin指出,基于地方经济发展与政治晋升的竞争式地方政府逻辑,城市政府不仅利用城市公民身份排斥其他社会成员享受城市户口所带来的福利,而且攫取外来迁移者所拥有的资本和人力资源来促使自己的城市经济变得更加有竞争力⑤Li Zhang & Wang Gui-xin.“Urban Citizenship of Rural Migrants in Reform-era China”,Citizenship Studies 2010(2),pp.145~166.。

其次,地方政府通过建构地方公民身份来保障地方经济发展。地方公民身份概念呈现出农民身份转变的另一种形式,Alan Smart与Josephine Smart用此概念来标识在工业化发达的农村地区,社会福利只在那些当地出生的人口中分配,排斥外来迁移者⑥Alan Smart,Josephine Smart.“Local Citizenship:Welfare Reform Urban/Rural Status and Exclusion in China”,Environment and Planning A 2001(10),pp.1853~1869.。Alan Smart与George C.S.Lin则在新近的一篇文章中,将地方资本主义、地方公民身份与跨地性三者并称为三个重要的地方主义,通过它们的互动来揭示中国后改革时代的社会秩序与空间秩序。透过东莞的案例分析,文章认为地方公民身份是中国农民身份转变中的新情况,这是因为,随着市民权曾经拥有的一项项特权迅速消失或弱化,农民工与城市居民之间的差别在近十年里已经变得相当微小,反而在那些富裕的农村地区,带有排斥性的地方福利供给变得突出起来。地方公民身份的存在对于国家公民身份虽然有很大的消极影响,但在实际中它却是地方政府经济发展战略中的一个重要面向,因为地方公民身份能够限制地方官员与外来投资者行为的自主性,地方资本主义也需要建立地方联盟和获取政治支持,来减少贿赂和增加雇佣本地劳动力等方面的投入⑦Alan Smart,George C.S.Lin.“Local Capitalisms,Local Citizenship and Translocality:Rescaling from Below in the Pearl River Delta Region,China”,International Journal of Urban and Regional Research 2007(31),pp.280~302.。诚然,正如何包钢等人的研究表明,这种地方公民身份可能会成为国家公民身份的“过渡形式”,能够影响农民获取或扩展公民身份权利的进程,其发展变化仍然值得学术界进一步关注。

最后,在城乡二元体制内进行“农转非”。“农转非”是农民在城乡二元体制内进行身份转变的常规形式,它既符合政府推行城乡分治的“二元化管理”初衷,又满足了政府解决一些临时性的社会老问题的需要。因而,新时期的“农转非”政策五花八门,种类繁多。随着国家体制转型和经济市场化的推进,“农转非”不仅未能触动城乡二元体制,而且未能解决好现实的社会问题。张汝立专门研究了“农转非”的一种形式即“农转工”,认为农转工人员经历了“主动边缘化”到“被动边缘化”再到“再边缘化”的生存遭遇,这种社会变迁将对社会秩序产生很大冲击①张汝立:《农转工:失地农民的劳动与生活》,社会科学文献出版社2006年,第262页。。故而,“农转非”现今只能满足“形式上”的公民化,将农民从农业人口转为非农业人口,不过,这不仅走不出再边缘化的可能困境,而且缺乏构建自由迁移户籍制度的动力,也就不可能承载起农民身份转变的历史重任。

(三)文献总体评估

既有的农民身份转变文献不仅帮助我们找到研究问题在学术脉络中的位置,而且奠定了本文开展进一步研究的对话基础。但是,“文化转型论”与“政府自利论”仍然存在诸多不足,为本文留下了研究空间。

首先,二者缺乏对城市化背景的深刻观照。在西方,公民化的过程本身与城市化紧密相关,公民化是城市化的一种呈现,二者是共同推进的文明进程。而在中国,城市化则将农民或者农民工的公民身份权利问题推到了风口浪尖,城市化对公民化的影响变得纷繁复杂。无论是“文化转型论”还是“政府自利论”,它们的理论起点都不是城市化对公民身份的影响,都忽视了城市化这个非常鲜明的背景。因而,从城市化背景出发,以城市化与公民化关系理论为研究出发点,对于思考本文的研究问题将是一个新颖而巧妙的策略。

其次,“文化转型论”与“政府自利论”存在理论视野局限。“文化转型论”主要关注农民的文化素质问题,更多从公民身份的文化面向展开研究,尤其忽视农民应该享有的公民身份权利,忽略了现实中的扩权问题,这不仅无助于建立一个公正、平等的社会,而且容易沦为为政府政策辩护的工具。而“政府自利论”将焦点集中在户籍制度,这不仅是固有常识,而且过分高估了户籍制度在当前农民身份转变中的作用,并低估了政府特别是中央政府对于社会诉求的回应性能力,忽略了国家赋权过程中的复杂性。许多案例显示只简单改革户籍的农民身份转变未必能够真正地解放和终结农民,甚至有可能演变成对于农民土地的再次剥夺。只有立足于对城乡二元体制的系统性变革,从经济制度、政府组织形式及职能转变、社会管理与公共服务改革等多个方面合力并举,才能在解决“钱从哪里来”、“钱如何分配”、“制度创新与既有制度如何衔接”、“人往何处去”四个问题的基础上,顺利推进农民身份转变工作。

最后,“文化转型论”与“政府自利论”都有一个共同的不足,即缺乏对农民行动的分析。事实上,农民在跨越身份边界的社会政治实践中是一个非常重要的主体,农民行动是在政府力量之外推动农民公民身份权利发展的主要因素。

因而,本文尝试提出“权利一体论”。从公民建构视角出发,“权利一体论”试图对城市化背景下农民公民身份权利发展进行全整性的研究,既关注政府如何通过社会建制变革来破除身份边界、推进农民公民身份权利发展,又考察农民抗争通过塑造公民行动来挑战或修正城乡身份边界的实践过程。

三、公民身份建构视野下农民身份转变的路径机制

当前学术界主要从四大路径来开展农民研究:一是以于建嵘为代表提出的底层社会与抗争性政治路径;二是徐勇提出的基层社会与创造性政治路径;三是同样由徐勇提出的社会化小农路径;四是贺雪峰和吴毅代表的华中“乡土派”学者主张的村庄政治与治理路径。但是,它们的一个共同局限在于缺乏对城乡边界的深入关注,囿于农村而谈农民研究。今天的中国社会已经逐步累积起来一个重要共识,即打破原有城乡身份边界,用新型城乡关系代替二元城乡关系,改变农民与国家、农民与市场以及农民与社会之间的关系,推动农民身份转变,这对于农民的现实利益和未来命运影响很大。而城乡边界变化与新型城乡关系形成是社会与政治领域中一项非常重要的制度变迁,不仅得益于国家自上而下的政策推动,而且与农民自下而上的抗争息息相关。在当前中国改革进程中,国家主导的城乡关系变革正在成都、重庆两个试点行政区域内有序展开。与此同时,为打破二元城乡关系牢笼、争取与市民享有同等公民身份权利的农民抗争亦在处于城市化高速发展进程中的中国大地上遍地开花。因此,关注城乡边界变化,聚焦农民身份转变,推动以城乡平权为核心的新型城乡关系建设,将大大深化学术界对于处在十字路口的中国农民的理解。

基于此,从城乡边界与公民权利两个新基点出发,本文通过提出两个关键性问题,结合实证经验中农民身份转变的具体实践过程,来勾勒城市化背景下农民身份转变的可能类型。第一个问题是,城乡身份边界是否被打破了?为与原有的城乡二元体制相对照,如果城乡边界被破除,我们可以称这种新型城乡关系为城乡一体化。第二个问题是,城市化进程中农民身份转变是否导致其权利或利益受损?如图2所示,对这两个问题的回答构成四种可能的农民身份转变类型:(1)城乡边界被破除,农民权益受损,本文称之为“城乡变革失败类型”;(2)城乡边界被破除,农民权益得到维护,称之为“增量改革导向的城乡整合型”;(3)城乡二元体制下,农民权益得到维护,称之为“个体主动市民化类型”;(4)城乡二元体制下,农民权益受损,引起抗争并导向市民化的过程,称之为“权益平等导向的农民抗争型”。

图2 中国农民身份转变的类型划分

聚焦于本文的研究问题,农民身份转变的过程应当理解为农民与市民取得平等公民身份权利和待遇的过程。故而,基于下面两个理由,“城乡变革失败类型”与“主动市民化类型”就不在本文的讨论范围之内。其一,“城乡变革失败类型”不仅在逻辑上不符合城乡平权改革能够促进农民权益增长的共识性前提判断,而且截至目前在现实社会中也找不到此种类型的原型。况且,即便存在该原型,如现实中存在的部分地方政府借城乡一体化之名剥夺农民土地、引起农民奋起反抗的现象,这仍然不会对本文不将“城乡变革失败类型”纳入讨论范围的判断构成威胁。这是因为,此现象中的城乡一体化是虚假的,未能达成将农民与市民视为平等权利主体看待的改革目标,所以当前部分地方推行的土地换户籍政策已经被中央叫停。当政策与目标相左,改革者会调整方向使其向“增量改革导向的城乡整合型”转变。而如果在真正的城乡一体化状态之下,农民权益由于其他缘由仍然受损,则该种情况就是有别于农民身份转变的另外一个问题。其二,“主动市民化类型”主要是指通过社会流动的教育机制实现代际间的农民市民化①文 军:《农民的“终结”与新市民群体的角色再造——上海郊区农民市民化研究》,第120页。。虽然在理论上讲主动市民化类型使相关农民权益未受损,但是此种类型却是以稳固城乡二元体制为隐性前提的,而且主要反映作为个体的农民行为,因而其对于作为“整体”的农民群体获得与市民平等的公民身份权利与待遇并没有什么贡献。如此,则“增量改革导向的城乡整合型”与“权益平等导向的农民抗争型”是符合本文论题的两个理想类型,在现实生活中,具体的经验也许远比这两个理想类型丰富,但它们却能呈现出农民身份转变的主体路径,共同构成了中国农民身份转变的整体图像。

(一)增量改革导向的城乡整合型

从背景与目标来看,“增量改革导向的城乡整合型”身份转变存在于城乡二元体制向新型城乡关系转型过渡的时空背景之中,其目标是要破除城乡身份边界,用城乡居民权利平等价值取代市民与农民间的权利分殊,实现城乡平权,促使农民与市民平等。总体而言,农民的地位和处境在社会现实中堪忧,与市民的地位和处境形成了鲜明对比。农民在城乡二元体制之下仅仅获得形式性公民身份。为打破城乡身份边界,形式性公民身份需要向市民获得的实质性公民身份转变,这种转变既是切合时代潮流的趋势,又能再现各类行动主体特别是政府与农民为跨越城乡边界所作出的艰辛努力。

就推动力与路径而言,“增量改革导向的城乡整合型”身份转变是由国家推动的自上而下的改革,其基本路径在于通过政府还权破除城乡身份边界。国家在21世纪初期推行了多项“中央主导的政策试验”,新型城乡关系建设就是其中最为重要的社会政策创新之一,成都和重庆城乡统筹改革试验是这方面的典型代表。国家作为城乡关系变革、农民身份转变的巨大推动力,通过对城乡二元体制进行系统性改革,来改变农民的经济弱势和权利贫困地位,实现城乡平权,跨越农民与市民的身份边界。

以手段与特征来说,“增量改革导向的城乡整合型”以对农民身份进行新的分化与重构为手段,并坚持积极消解公民身份与村民身份之间的紧张关系,来大力推动农民身份转变工作。通过农民身份的分化与重构,作为社会身份的“农民”将被消灭,转变为作为政治身份的“居民”、作为经济身份的“股民”与作为职业身份的“农业劳动者”。政府所推行的城乡一体化改革措施,调适了农民与国家、农民与社会、农民与市场之间的关系,农民与市民在这些镶嵌的社会关系、权力关系中面临着相同的行为规则,进而打破了农民与市民之间的社会身份边界,使其逐步享受同等的公民身份制度安排。

此外,坚持增量改革导向原则是该种农民身份转变类型最重要的特征。此种改革类型是在不损害农民原有利益的前提下,最大限度地增加利益,最终通过看齐—拉平机制实现城乡一体化,赢得农民对于改革的信任和支持。在具体的改革实践中,改革者鼓励农民进城并保障农民的基本权益,不以牺牲农民承包地、宅基地等财产权为代价,让农民穿着“风衣”进城的同时,通过公共财政资源分配向农民和农村倾斜、实行耕地保护基金、开展土地流转等措施最大限度地增加农民利益,使损害农民利益的各项城乡二元制度逐步消失。

(二)权益平等导向的农民抗争型

“权益平等导向的农民抗争型”与“增量改革导向的城乡整合型”相反,其所包含的农民身份转变规律发生在城乡二元体制背景之中,但是,二者的目标却是一致的,彼此都着眼于破除城乡边界,维护农民的公民身份权利。在此种类型中,农民通过自身的抗争取得了与市民同等的待遇和权利,使横亘在农民与市民之间的户籍政策、土地政策等的限制性作用降到了最低限度,从而最大限度地维护了自身的权利和利益。

坚持权益平等导向原则是该种农民身份转变类型最重要的特征。在众多的农民抗争事件特别是被征地农民抗争事件中,农民的利益受损是一个不争的事实,被征地农民抗争在多数情况下都是由利益因素引起的,权利话语及权利意识往往变成了一种策略性抗争手段。尽管如此,由于利益与权利间的理论相关性及现实转化性,“权益”一词能够将法律上的权利与利益这两个既相互联系又相互区别的概念结合到一起,故而我们将抗争农民的诉求称之为“权益平等导向”。

“权益平等导向的农民抗争型”身份转变的推动力主要来自于农民及其他社会精英,主要路径则在于通过农民抗争塑造公民行动。这是一条自下而上的抗争路径。在这种身份转变类型实践中,抗争农民特别是被征地农民既具有规则意识,又具有权利意识。规则意识突出表现为要求地方政府按照中央政策和政府法规办事,他们希望直接或间接地参与监督地方政府的政策执行过程;而权利意识则表现为他们质疑政策制定者的权威,认为政策制定者未能平等地对待他们,希望通过直接或间接的方式参与政策制定过程。抗争农民的规则意识和权利意识对其形成诉求理据有着非常巨大的影响。一方面,强烈的规则意识不仅拷问着地方政府行为的合法性,并帮助抗争农民从政府行为违法性中寻找到进行抗争的机会结构,而且能够为农民提出各种身份转变过程中获得法律支持的权利话语。另一方面,强烈的权利意识也使抗争农民发展出了许多合乎情理却不为现行法律支持的权利话语。在此基础上,权益平等导向的农民抗争形成了以政府行为违法性及农民权利至上性为中心的诉求理据,在这些抗争理据的支持下,抗争农民能够综合运用集体上访、诉讼、前线抗争、扩大情境边界等方式展开“公民行动”。

如果将“权益平等导向的农民抗争型”身份转变置于政府与农民间的多次重复博弈过程中,我们就可以清晰地理解政府与农民之间的互动过程,双方如能相互学习、平等互动,农民公民身份权利就会逐步受到尊重,城乡边界也会被逐步破除。

四、“权利一体论”的政治影响

从纵向的历史发展来看,建国之后,中国经历了两次政治社会秩序转型。建国之后的前30年,中国是一个政治挂帅的全能主义社会,其政治社会秩序的典型特征在于以阶级划分为基础;改革开放后,“邓小平南巡开启了中国从在意识形态基础上建构社会秩序向以利益为基础建构社会秩序的转变,从政治社会向经济社会的转变。”①郑永年:《全球化与中国国家转型》,浙江人民出版社2009年,第65页。作为执政党及其领导人有意识变革的结果,以利益为基础的政治社会秩序赋予了市场经济的正当性,从而推动了中国经济发展。然而,以利益为基础的社会秩序也带来了意想不到的后果,其中最为重要的就是经济发展带来了社会阶层分化。经济上获益的阶层开始追求参与政治及民主权利,经济上失利的阶层则更多呼吁社会权利。进入21世纪初期,伴随着社会保护运动的出现,国家重构与社会抗争的相互重构推动了社会秩序的第二次转型,即从以利益为基础的社会秩序向以权利为基础的社会秩序转变。

发展弱势群体的公民身份权利,是建构以权利为基础的政治社会秩序的重要前提。政治社会秩序的核心之一就在于安顿个体与共同体之间的关系。公民身份作为现代国家处理个体与共同体之间关系的核心制度规则,是一个非常重要的社会整合工具。宪政民主国家的公民身份发展史已经表明,公民身份权利发展过程会带来平等地位的普遍化,而相关公民身份权利的发展则为公民国家建设奠定了坚实的基础。依据这种理论与经验逻辑,弱势群体的公民身份权利发展有助于社会团结,通过消解社会的不平等和不公正来增强社会的整合能力。进而言之,对于建构以权利为基础的政治社会秩序来说,公民身份能够将弱势群体整合进主流社会,进而化解制度外抗争和暴力革命的风险。

基于此,伴随着中国城市化进程,农民身份转型将审慎开启建构以权利为基础的政治社会秩序的新议程。具体言之,农民身份转变带来了农民公民身份权利发展,我们可以从现实与理论两个层面来理解“权利一体论”的深层意义。

在现实层面,“权利一体论”能够理性地回应并分析当下各种吸引眼球的社会现象。对于农民不愿意做市民、中央酝酿叫停地方“土地换户籍”试验等现象,尽管有社会融合、成本考量等方面的原因,但事实上最关键的原因在于,地方政府过分依赖以户籍制度为核心的改革,不仅没有在制度层面实行系统性的城乡整合,并且未能贯彻增量改革导向原则以维护农民既有权益,这就导致了农民在身份转变与城乡改革面前丧失了经济安全感;对于整村农民因拆迁而暴富的现象,只要拆迁工程以增量改革导向原则维护了农民权益,并且农民能够在平等协商平台上尊重权利成本,不无理取闹、漫天要价,那么这种在外人看来的暴富也是应该被接受的;对于被征地农民的抗争现象,事实上是被征地农民维护自身权益的抗争行动,有利于促成农民公民身份权利发展。政府应构建更多的权利表达渠道,将农民抗争纳入制度化轨道,从而实现冲突中的和谐。

在理论层面,通过对中国农民身份转变的社会政治过程进行公民身份构建视野下的身份—政治叙事研究,本文清楚地呈现了在特殊的中国城市化背景下,农民的形式性公民身份如何发展成为实质性公民身份的社会整合过程。作为全社会规模最为庞大的弱势群体,农民公民身份权利发展将会极大地促进以权利为基础的政治社会秩序的形成。

蒋红军,广州大学公共管理学院讲师,政治学博士;广东 广州510006。

广东省哲学社会科学“十二五”规划2011年度青年项目(GD11YZZ01)

叶娟丽