一种新型Ku波段波导微带转换器的设计

王 敏, 严继军, 商远波, 王月娟

(上海无线电设备研究所,上海200090)

0 引 言

众所周知,波导传输线和波导天线具有损耗低、稳定性好且结构紧凑等优点[1],在各种导引头、雷达、通讯、电子对抗等系统领域中已得到了充分利用。微带传输线或者微带天线具有剖面低、易共形等优点[2],随着近年来微波集成电路的发展[3-6],微带线也是现代通信系统必不可少的器件。

为了最大化的发挥波导和微带的优势,必将同时使用两种方式的传输线,因此在未来的通信系统中,波导-微带转接器必将是最重要的一种无源转接过渡,又是各系统的重要组成部分,它性能的好坏直接影响系统的性能,因此,如何减化和减小波导与微带间的过渡是非常重要的一个课题。

本文分析了Ku 波段波导-微带探针转接的微波特性,设计了一种新型Ku波段波导-微带转换器,并用Ansoft hfss软件对它进行仿真分析和验证。

1 理论设计

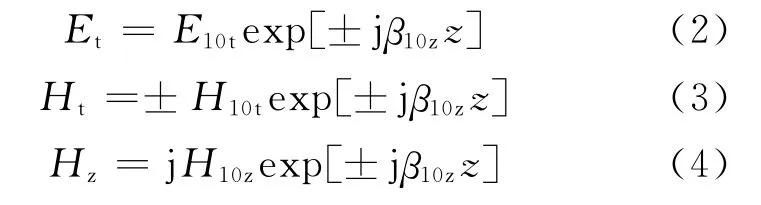

1.1 微带线的阻抗特性

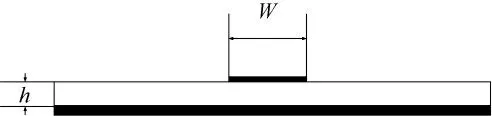

微带线是目前混合微波集成电路(HMIC)和单片微波集成电路(MMIC)使用最多的一种平面型传输线,结构如图1所示。

图1 微带线结构图

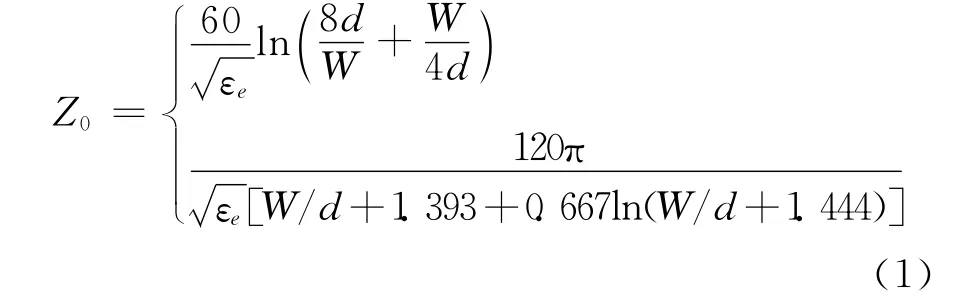

线宽为W,微带板厚度为h,传输主模式为准TEM 模式(一种混合的TE-TM 波场),电场结构图如图2所示[3]。

图2 微带线电场图

本文采用的微带板为Rogers RT/duroid 5 880tm,板厚h=1mm,介电常数为2.2。微带线特性阻抗为50Ω,微带线宽度为3.29mm。

1.2 波导的阻抗特性

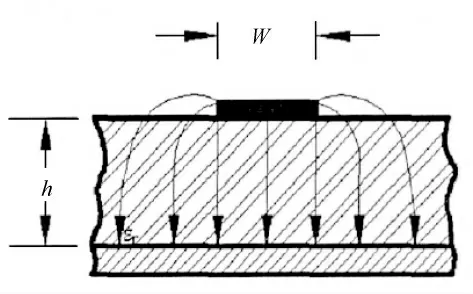

矩形波导是截面形状为矩形的金属波导管,其传输主模式为TE10模式,当波导传输TE10模时,波导内的电磁场有由下式表示:

其中:

式中:z表示波导轴线方向;λg表示波导内波长;t表示波导横向方向,即x-y 平面。

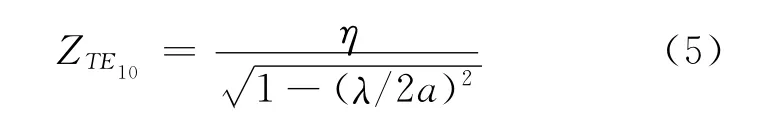

波导波阻抗公式表示为

式中:η为空气波阻抗;λ为空气中的波长;a为波导宽边长度。

1.3 结构设计

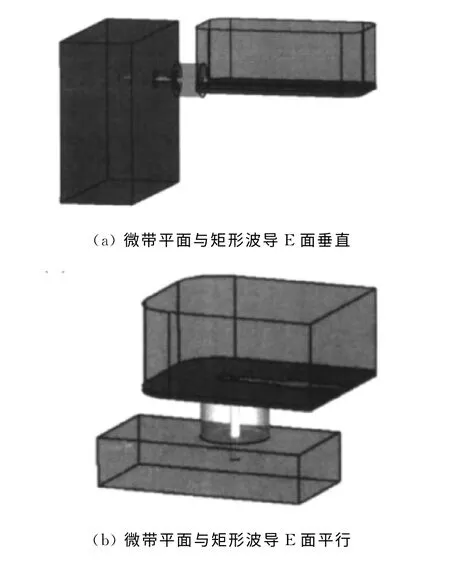

波导-探针-微带过渡常用的实现方法有两种[7-9],如图3所示。这两种方案尺寸较大,特别是在空间非常有限的弹载或星载系统中,往往不能接受。

图3 两种微带-波导转换方法

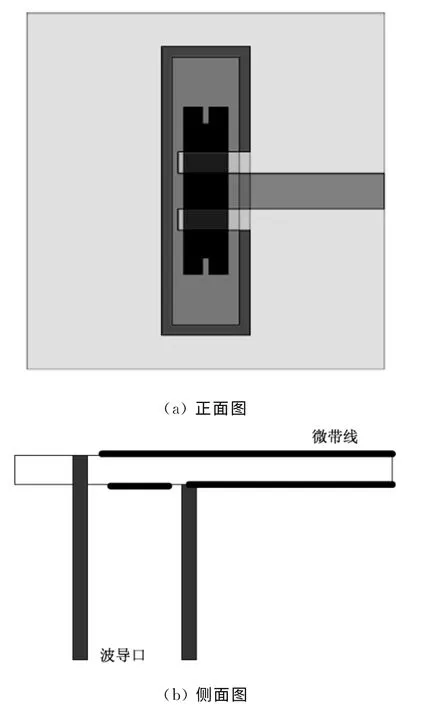

本文提出的矩形波导-微带过渡转换结构如图4所示。图中,整个过渡段由三个区域部分组成:

a)1 区为特性阻抗为50Ω 的标准微带线及终端贴片;

b)2 区为部分加载的寄生贴片;

c)3 区为矩形波导区。

三个区域可完成将矩形波导中TE10主模的电场与磁场转变为微带线中准TEM 模电磁场,通过调整微带终端贴片的长度p1、宽度pw,以及加载的寄生贴片的长度L1、宽度L2等结构尺寸,可使电磁波通过该过渡时,获得较高的转换效率,以及插入损耗较小的特性。

为获得整个过渡电路良好的驻波特性,通过调整寄生贴片的缝隙长度sl1和缝隙宽度sw1以及终端贴片缝隙深度sl等结构尺寸,完成矩形波导接口的阻抗匹配功能。

波导同轴转接器立体图、平面结构图和具体尺寸图如图4-6所示,本文所有的的波导尺寸为a=12mm,b=3 mm,微带线特性阻抗为50Ω,微带板 选 用Rogers RT/duroid 5 880tm,厚 度1mm,εr=2.2,通过调节sw1和sl1两个尺寸可以优化驻波系数,对设计非常有利。

图4 波导同轴转接器立体图

图5 波导同轴转接器平面结构图

图6 波导同轴转接器贴片和微带线尺寸图

2 设计结果

通过对一个Ku波段同轴转波导结构的尺寸设计,具体尺寸为

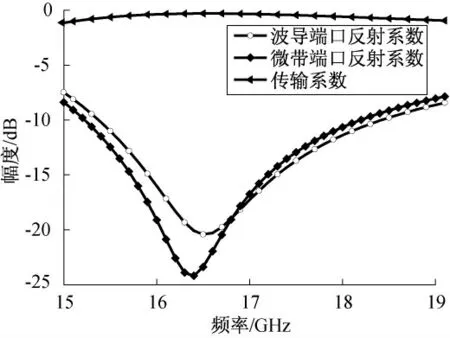

通过优化设计,通过Ansoft hfss软件仿真结果如图7所示,可见回波损耗小于-15dB 的带宽大于1.5G,传输损耗0.5dB。

图7 波导同轴转接器仿真结果

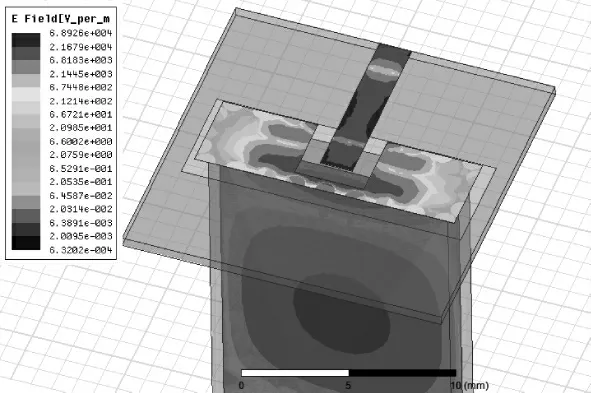

图8为电场分布图,可以看出通过该耦合结构,实现了波导的TE10模式与微带线的准TEM模式的转换,达到了良好传输性能和阻抗性能。

图8 波导同轴转接器电场分布图

3 结论

本文论述了一种新型波导微带转换器的设计方法,从研制的Ku波段波导微带转换器结果来看,具有低损耗性能和良好的驻波性能,说明本文所述的设计方法具有一定的应用价值并且其结构简单,易于加工,具有一定的实用价值。该新型结构并对微波系统和天线系统的开发与应用具有重要的参考价值。

[1] Van Heuven,J H C.A New Integrated Waveguide-Mi-crostrip Transition [C].European Microwave Conference,1974:541-545.

[2] 梁昌洪.简明微波[M].西安:西安电子科技大学出版社,2001.

[3] 钟顺时.微带天线理论与应用[M].西安:西安电子科技大学出版社,1991.

[4] 清华大学《微带电路》编写组.微带电路[M].北京:人民邮电出版社,1976.

[5] 魏文元,宫德明,陈必森.天线原理[M].西安:西北电讯工程学院,1985.

[6] 张钧,刘克诚.微带天线理论与工程[M].北京:国防工业出版社,1988.

[7] 徐鸿飞,孙忠良.一种新型毫米波集成波导微带转换的分析与设计[J].固体电子学研究与进展,2004,24(2):215-218.

[8] 周杨,苏胜皓,李恩,等.脊波导到微带过渡器的仿真设计[J].实验科学与技术,2005,6(5):215-218.

[9] 蒲大雁,李晓辉,徐军.一种基于磁耦合原理的毫米波矩形波导-微带过渡[J].微波学报,2010,2(6):81-84.