基于Web服务的作战仿真模型一体化建模与验证*

郑世明,高 歆,付雪梅,钱一虹,王智新

(南京陆军指挥学院,江苏 南京 210045)

现有仿真模型存在应用面窄、重用性弱、移植性差等问题,这与“实现仿真建模、验证方法和仿真软件一体化、智能化”趋势相冲突。随着联合作战仿真需求不断扩展,作为一项基础性的关键工程[1],作战仿真模型的开发将以可重用和组件化为最基本要求。作战仿真模型必须按照一体化建模思想构建,使各类作战模型进行重组能满足不同的军事应用,提高建模的灵活性和效率,使其在不断完善模型组件库的基础上成为一种公用的军事模型资源,避免重复建设、重复投资。近年来,军队大型作战仿真开发实践表明,按照一体化建模要求,通过规范建模过程和结果,真正实现仿真模型的标准化、规范化,构建基本模型组件资源库,满足不同层次、不同级别的作战仿真系统开发需要,才能快速推进军队作战仿真的深入发展。

1 作战实体仿真模型开发总体思路

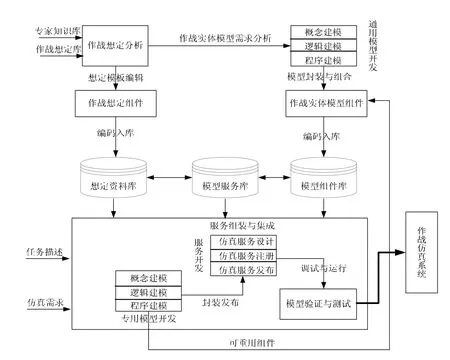

作战实体一体化建模的任务是指在规范化建模思想指导下,通过各军兵种各级、各类作战实体概念建模、数学建模和程序建模的渐进式开发,最终生成适合不同应用需要的作战实体仿真模型组件。这一过程不仅产生了最终的模型组件,还产生了中间层次的概念模型、数学逻辑模型和程序仿真模型,它们不但是实现组件模型的前提和基础,而且是模型VV&A的依据,直接关系到模型的质量。

通常,模型转换的方式有三种[2]:一是技术开发人员利用自己专业知识,完成对模型设计说明的人工转化,然后编码实现;二是把模型框架与共有功能提取出来,形成模型开发向导,技术人员利用模型开发向导,实现模型半自动转化;三是充分利用前两种方法,定义模型间协议接口规范,把技术人员对模型的推理、转化与实现过程进一步抽象,描述成可以自动推理的“推理机”,实现军事概念模型到程序模型的自动转化。基于一体化建模的作战实体模型仿真开发采用第二、三种模型转换方式设计与开发一体化建模通用软件平台,军事问题的概念化描述、数学逻辑模型构建、仿真程序模型实现是作战实体一体化建模的三个关键性步骤,要想实现三者的有机衔接和正、反向转化,总体思路拟分以下三步。

1)从实体属性、行为和关系三个概念模型要素出发,完成对作战实体概念模型的定性分析与描述。

2)依据作战实体概念模型,对其进行量化分析与描述,形成其数学逻辑模型。

3)参照 COM 组件对象的软件工程方法,将模型分成原子模型、组合模型和复杂模型等几个层次,并以 Web服务的形式对其进行封装,针对不同的模型实现不同粒度的服务组合,将原子模型、组合模型和复杂模型分别以原子Web服务、组合Web服务和复杂 Web服务的方式建模,最终完成实体仿真模型组件开发。首先,依据作战实体需求模型,完成模型总体设计,其基本原则是使得每个模型尽量独立,能够通过其他模型生成的实体模型不单独建模,尽量减少模型间的重复;其次,将不同的实体模型进行服务封装;再次,设计服务组合的规则,使得各种作战仿真模型能够以 Web服务的形式灵活组合;最后完成对仿真模型服务组件的测试和管理。实体仿真模型开发的基本思路和过程如图1所示,其中编程与封装主要由服务抽象、功能编程、服务封装和服务组合策略等组成,在指挥实体模型组件中包含通用组件和专用组件,这种组件实际上就是通过统一、规范的服务接口实现的通用服务、专用服务和组合服务等。

图1 基于一体化建模的作战实体仿真模型开发思路

2 作战实体仿真模型开发的一体化过程

作战实体一体化建模首先根据军事模型需求分析,按照规范化建模方法,建立不同形态、不同功能的军事概念模型和数学模型,然后根据预定义的模型协议接口规范,在一体化建模平台支持下,采用服务封装的方式实现不同形态模型间有机衔接,最终生成可重用、可集成的作战实体模型服务组件[3]。

一体化建模方法需要解决好两个关键问题:一是模型规范化描述问题;二是模型的自动转化问题。总体来看,面向实体的一体化建模主要包括两个方向的转换过程[4]:1)按照面向实体的建模方法,通过模型与程序代码之间的映射,实现作战实体概念模型、数学逻辑模型向程序仿真模型正向转换,从而将建模过程有机地连为一体,为因需求变化而带来的模型修改和维护提供极大便利;2)通过模型反向映射机制来实现程序代码向可视化概念模型图转换,它一方面有助于模型开发人员和军事人员相互协作,在迭代增量式的模型开发中快速发现和定位模型开发过程中的问题,另一方面,可以有效提高模型的正确性和可靠性,并为模型校验和确认提供有效手段。

从 Web服务技术的实现机理和过程可以看出,采用Web服务技术,实现作战仿真模型的组件化、规范化,是促进建模标准化、提高作战仿真模型可重用性和互操作性的有效途径。主要优势有[5]:1)仿真模型资源充分共享,提高资源利用率;2)兼容性好、适用性强,不受操作系统和应用软件的约束和限制;3)具有良好的封装特性,使得模型内部机制得以安全、完整维持,避免模型被任意改动;4)访问接口统一、标准化,所有的应用均以Web服务的方式呈现,易于访问。基于Web服务组件的作战仿真系统开发过程是一个服务封装的过程,通过服务的组合实现模型的集成调用,以达到模型重用的目的,因此模型功能组件是以 Web服务组合形式出现,最后根据作战仿真系统中对模型的实际需求,按照一定的策略实现服务组合,并通过实例化完成相关作战仿真活动,将软件构架、通用服务组件、专用服务组件加载到作战仿真系统中。基于 Web服务的模型组件/构架的作战仿真开发过程如图2所示。

图2 基于Web服务的模型组件/构架的作战仿真系统开发过程

3 基于 Web服务的模型驱动架构作战实体仿真模型一体化建模

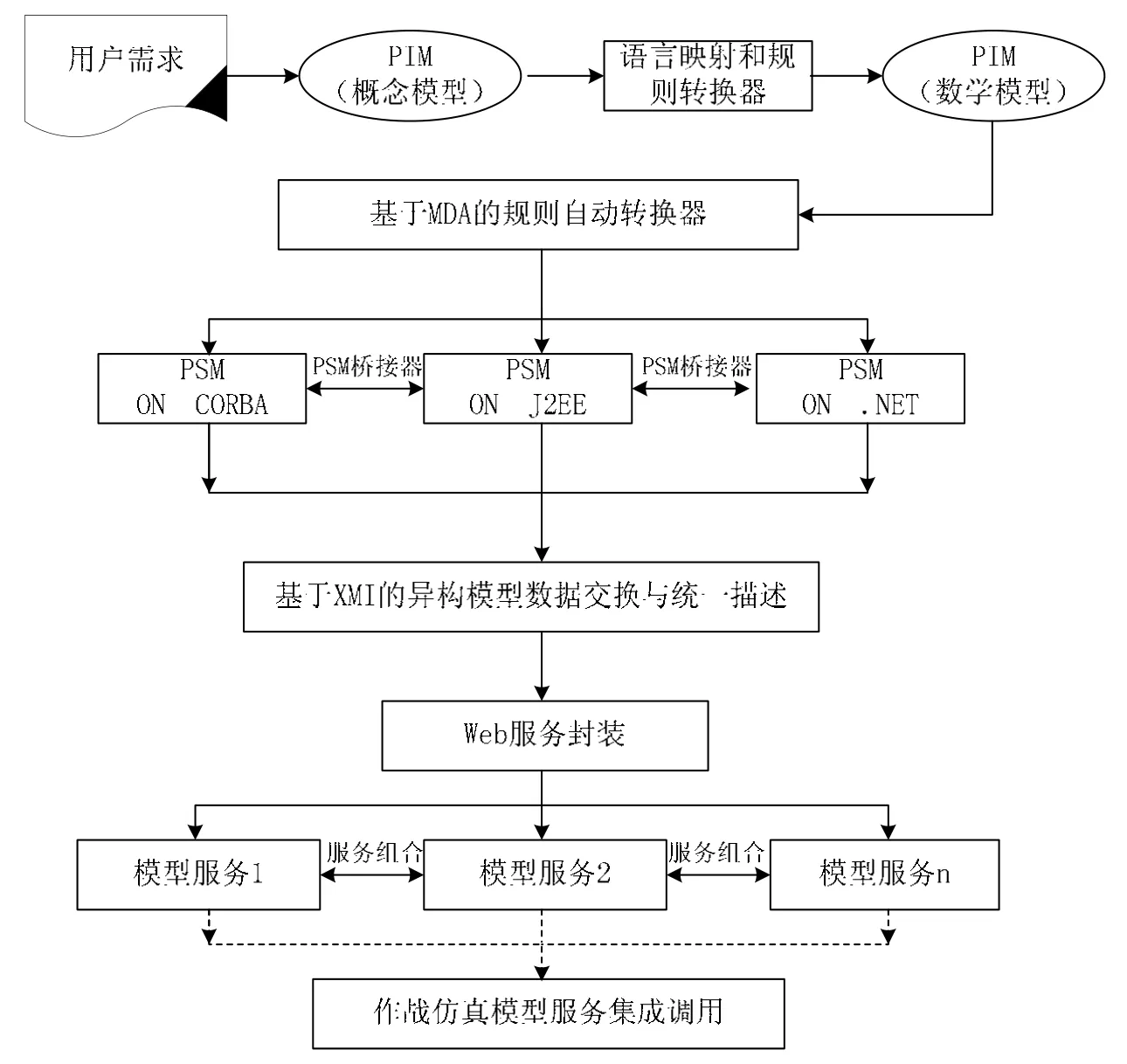

一体化建模思想的提出并非空穴来风,而是建立在与一体化建模相似或相关的理论与方法基础之上的[6]。本文在一体化建模实现技术中,采用基于模型驱动架构MDA (Model Driven Architecture)的作战仿真系统开发方法,通过采用基于XML的描述规范实现异构模型之间的数据交换,并通过 Web服务的方式对各种个体模型、组合模型进行统一封装,通过服务组合实现模型组合,构建多分辨率的作战仿真模型,提高实体仿真模型的灵活性。MDA是实现面向实体一体化建模的重要成果,为论文辅以 Web服务的方式探索作战实体一体化建模理论和方法的合理性和可行性提供了支撑[7]。

按照MDA观点,模型主要有以下三个层次[8]。

1)平台独立模型(Platform Independent Model,PIM) 具有高度抽象意义且独立于任何实现技术的模型,对应于系统的需求与分析阶段。

2)平台相关模型(Platform Specific Model,PSM)

是 PIM 的某种具体实现,对应于具体技术实现平台的模型,对应于系统总体和详细设计阶段。软件开发中,PIM可以对应一个或多个PSM。

3)程序模型 按照 PIM 和 PSM 建立的可以在计算机上运行的程序,对应于软件开发编码和测试阶段。

基于MDA的软件系统开发过程是,首先使用平台无关的建模语言来建立 PIM,然后根据特定平台和实现语言的映射规则,将 PIM 进行转换以生成PSM,再由PSM生成应用程序代码[9]。基于MDA的作战仿真实体一体化建模过程,是在作战建模方法学的指导下,通过MDA的一系列技术实现方案,将仿真模型的军事问题描述、建模过程和技术实现有机联系为一体,实现模型转换的自动或半自动化,如图3所示。

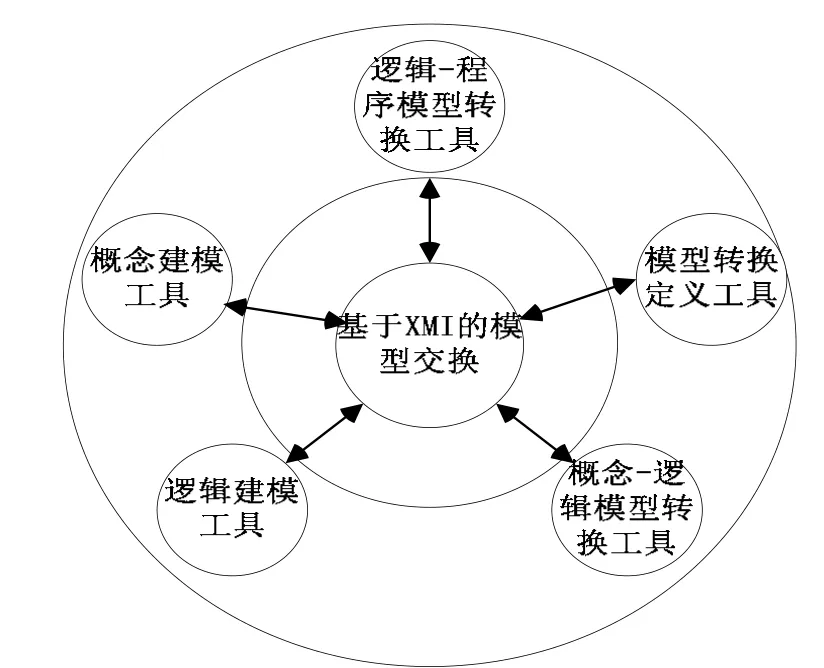

MDA技术实现的核心是元建模技术,即使用统一建模语言UML、元对象设施和公共数据仓库元模型和 XML元数据交换(XML-based Metadata Interchange,XMI)来制定精确形式化表示、模型存储及模型交换的各种标准以实现模型转换[10]。从图3可以看出,要实现基于MDA的模型开发过程,必须具备良好的支持工具,主要包括:模型间转换工具、模型到代码的转换工具、模型创建工具和模型验证工具等。实现 PIM 到 PSM 转换过程的自动化,除需要MDA工具支持外,根据特定平台明确定义的模型转换规则必不可少,它是整个开发过程中实现模型映射的关键。转换规则即一组从源模型转换到目标模型的规则,它作为转换工具的输入具有准确的语义,因而应该用形式化的转换定义语言(TDL,Transformation Definition Language)对其进行描述。

图3 基于Web服务的模型驱动体系作战仿真实体一体化建模过程

实际作战仿真实体一体化建模开发环境中,需要模型编辑工具创建和修改模型,需要转换定义工具定义转换规则,需要模型转换工具转换模型,需要模型验证器来校验模型等[11]。目前比较可行的发展趋势是将密切相关的建模工具集成在一起,形成作战仿真模型一体化建模通用开发平台,如图4所示。由于 XMI利用 XML描述模型存储和交换的格式,因而工具之间的异构模型数据交换可使用 XMI实现。

图4 基于模型驱动体系的一体化建模通用开发环境

4 基于 Web服务的模型驱动体系对抗仿真实验框架

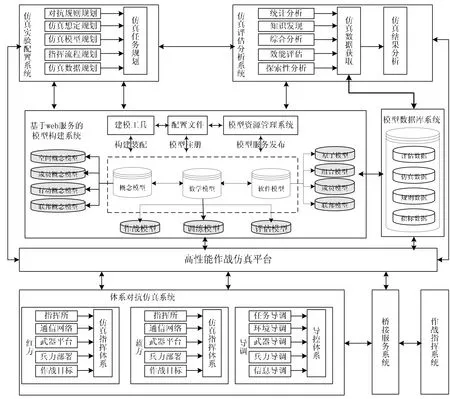

体系对抗仿真实验是指在信息化条件下,通过计算机仿真手段构建虚拟战场环境(包括通信环境、地形环境、气象水文环境、电磁环境等),依据相应的作战理念和指导思想,在一定的作战编成和规模下,以红蓝双方对抗的形式,对人员编组、武器配备、作战力量运用、作战活动指挥等进行全面展示和评估,并通过反复实验,分析评估体系的效能,验证体系的可靠性与可行性。而在体系对抗中通常有多个系统构成,包括红蓝双方的对抗系统、仿真实验设置系统、评估分析系统、模型库系统与数据库系统等,甚至可以将实际的指挥系统接入,而这些系统之间可能采用不同的技术手段和平台实现,彼此之间存在着异构性,在整个对抗系统中统一采用 web服务的方式、以标准化接口实现不同系统之间的互联、互通和互操作是一种较好的解决途径和方法。同时,MDA是一种基于模型的软件开发框架,其基本思想是将不同形态模型作为软件开发的核心产品,通过提供统一的模型驱动仿真框架,将通用模型 PIM具体化为特定技术实现平台的仿真模型 PSM,并在系列转换工具支持下,完成PIM到PSM再到程序代码的转换,从而完成软件系统的开发,有助于提高系统的开发效率、可移植性、可复用性、可维护性、易集成性等。综上分析,在体系对抗仿真实验方法的指导下,本文提出基于 Web服务的模型驱动体系对抗仿真实验框架,框架的具体内容如图5所示。

图5 基于Web服务的模型驱动体系对抗仿真框架

从图 5中可看出,实验的核心过程为“实验设置—仿真推演—评估分析”这一过程,同时辅以其它功能系统,主要由7个系统组成。

1)仿真实验配置系统 根据作战方案需求对仿真实验进行相应的配置。主要完成体系结构规划、仿真任务规划、想定规划、模型规划、数据规划和评估目标规划等任务。

2)体系对抗仿真系统 现有的仿真大多是以红蓝双方对抗的形式展开的,因此在体系对抗仿真中通常由红方体系模型、蓝方体系模型、导调控制等模块构成,重要的是在体系对抗中需要红蓝双方进行交战数据的互通,采用 web服务的方式实现各种对抗行动,并交由统一的模块进行处理,然后按照导调部门的指令完成对抗任务,对作战过程的各种情形进行模拟,不断总结战法,为真正的实兵对抗或者实战积累经验,用以指导真实的战争行动,同时仿真对抗系统还可以通过代理系统(桥接服务)实现与真实系统、实兵系统的互联、互通、互操作。

3)评估分析系统 评估分析是作战实验的重要支撑,通过对仿真结果的分析可以不断改进作战方案,实现作战指挥活动的升华。总体而言,分为在线评估和离线评估两种方式,具体来说包括概念分析、统计分析、探索性分析和综合分析等多种评估方法。

另外,该评估系统可以针对多方面进行评估,既可以是局部性评估,如对某个重要打击目标的毁伤程度评估或对某些集群目标的打击毁伤评估,也可以是综合性评估,如对作战任务协同效果的评估或对联合作战整体效果的综合评估。

4)模型构建系统 模型构建系统以文件形式存储和管理模型,并与数据库实时交换数据,将模型与其相关的数据分开管理,有利于充分发挥文件系统的可变大容量文件存储优势和数据库的复杂关系数据管理优势。主要有建模工具、模型库、构件库和构建工具等组成,通过 Web服务的组合实现模型的组合重用,从而实现多分辨率模型的灵活调用。模型构建系统与数据库系统共同组成模型资源管理系统,通过模型资源管理系统实现模型和数据的集中、统一访问。

5)桥接服务系统 实现实际系统与仿真实验系统之间的桥接,提供一种基于 Web的桥接服务,通过服务的封装实现信息格式的统一转换,时间同步校正功能由仿真实验系统向实际系统提供信源。实际上桥接服务系统是由Web服务系统和中间件系统融合而成,主要通过在现有的网络结构上配置可扩展的中间件来解决不同平台、不同系统之间的异构访问问题。将作战指挥系统通过桥接服务系统实现与体系对抗仿真系统的无缝连接,通过采用仿真的手段检验实兵对抗、实兵系统、通信系统、指挥系统的性能,接受桥接服务系统的信源并产生相应的实际系统数据,将作战指挥系统的数据送入评估分析系统。

6)数据库系统 该数据库系统是一个全局的数据管理系统,主要针对对抗仿真过程中产生的数据、交互的数据进行处理,并将处理的结果传输给显示系统和评估系统,另外该数据库系统还具有对其他真实系统数据库进行统一映射的功能,实现与其他数据库系统的相互访问。

7)高性能仿真计算平台 这是一个可拓展的平台,主要进行大规模数据处理与复杂计算,主要由计算集群、高性能计算中心构成,支持异构环境下的负载共享、分布式计算、复杂任务调度和大规模并行计算等,用于实现对各类仿真资源的综合利用和管理,为仿真模型开发、运行、重用与互操作提供可靠的集成环境。随着作战仿真需求的加大,还可以将云计算中心、云存储中心、云数据中心等接入该平台。

5 基于 Web服务的系统体系结构仿真验证过程

在基于 Web服务的体系对抗仿真实验框架下,对指挥控制系统进行体系结构仿真验证,验证需要经过多次的循环,涉及到仿真实验框架内的很多方面,产生一系列的数据,具体如图6所示。

图6 基于Web服务的系统体系结构仿真验证

1)实验总体目标 根据实验仿真验证需求,将总体目标按照想定方案和具体评价指标进行划分,通过专门的想定编制和指标构建自动形成实验基本信息和相关实验参数。

2)想定方案 按照作战仿真任务拟制军事想定,在此基础上形成具有统一格式的军事仿真想定,根据想定信息进行建模规划。

3)模型服务建模 根据总体目标、仿真想定,分别对实体模型、仿真模型和评估模型等进行基于Web服务的建模,所有的模型将以服务的形式在仿真体系中运行,为模型发布做好准备。

4)实验指标体系量化 实验指标体系类型多样,单位和量级表示不一,有的是通过模糊性语言描述,按照统一的转化工具实现对其标准化处理,并建立层次化的评估指标体系。

5)发布模型服务 在进行仿真对抗之前要将所有的数据、模型进行注册和统一发布。

6)体系对抗仿真运行 通过实验脚本驱动,将各种仿真模型建模为 Web服务,所有作战仿真活动均以服务的方式在体系对抗仿真系统中运行,通过数据服务获取各种仿真数据并对其进行相应分析,而服务是完成系统业务流程和信息流程的基本方式,因此,为了仿真结果的精确性,需要对所调用的各种服务进行评价。

7)综合分析 根据结构效能验证评估、分项指标结果、综合分析的结论,判定仿真实验是否达到预期的实验目标,按照统一的满意度评价准则,如果对验证结果满意,则可以进入新的实验,如果对验证结果不满意,则调整仿真验证参数以完善仿真实验方案。

6 结束语

本文采用基于模型驱动架构 MDA的作战仿真系统开发方法,通过采用基于XML的描述规范实现异构模型之间的数据交换,并通过 Web服务的方式对各种个体模型、组合模型进行统一封装,通过服务组合实现模型组合,构建多分辨率的作战仿真模型,提高实体仿真模型的灵活性。不仅能够对已有模型进行有效地管理,更有利开发大量新的模型,有助于进一步增强军事模型的重用,充分发挥模型的军事效益,避免重复投资、重复建设,提高模型的可信度和互操作性[12]。

[1]Temizer S.The State of the Art and the Future of Modeling and Simulation Systems [J].Journal of Aeronautics and Space Technologies,2007,3 (1):41-50.

[2]Zhu H.A framework for service-oriented testing of Web services[C]/ /Proceedings of the 30th Annual International Computer Software and Applications Conference( COMPSAC 2006 ) ,IEEE Computer Society Press,Los Alamitos,CA,2006(2):145-150.

[3]冯军,等.模型库管理系统的开发研究[J].兵工自动化,2010,29(5):89-92.

[4]吴延林.仿真模型库系统的研究与实现[D].长沙:国防科学技术大学,2005.

[5]刘东玉,唐忠,邱超,等.雷达电子战仿真模型库构建方法研究[J].舰船电子工程,2009(5):32-34.

[6]吴延林,邱晓刚,刘宝宏.基于Web仿真模型库系统的设计[J].兵工自动化,2006,27(22):4353-4356 .

[7]柳寒冰,宿红毅,张晗.军用仿真中基于Web CMS的仿真资源管理机制研究[J].北京工业大学学报,2010(1):55-57.

[8]曾艳丽.电子战仿真模型构件库的研究与设计[J].中国电子科学研究院学报,2006(2):59-63 .

[9]吴泽彬,吴慧中,李蔚清,等.面向分布式仿真资源库的统一检索研究[J].兵工学报,2008(1) :79-82.

[10]黄莺,郭煌,惠晓滨,等.基于面向对象的智能决策支持系统模型库自动选择[J].兵工自动化,2007(3):19-25.

[11]张文苑.虚拟样机中飞行仿真模型库及建模环境研究[D].北京:北京航空航天大学研究生院,2003.

[12]郑晓薇,逯文晖.分布决策模型库目录管理系统设计与实现[J].计算机工程与设计,2010,31(1):75-80.