低速客运专线线间距加宽标准研究

白宝英,胡惠欣

(铁道第三勘察设计院集团有限公司,天津 300142)

1 概述

在现行的铁路设计标准中与线间距有关的标准或规定包括《标准轨距铁路机车车辆限界和建筑限界》(GB 146.1~146.2—83)、《铁路技术管理规程》(铁道部令第29号)、《铁路线路设计规范》(GB 50090—2006)、《高速铁路设计规范(试行)》(TB 10621—2009)、《新建时速200~250公里客运专线铁路设计暂行规定》(铁建设[2005]140号)、《新建时速200公里客货共线铁路设计暂行规定》(铁建设函[2005]285号)、《铁路客运专线技术管理办法》(试行)(铁科技[2009]116号、212号)等。

在上述标准或规定中,对于旅客列车设计行车速度250~350 km/h的高速铁路、旅客列车设计行车速度200 km/h的客运专线、旅客列车设计行车速度200 km/h的客货共线铁路、旅客列车设计行车速度小于或等于160 km/h的客货共线铁路(货物列车设计行车速度小于或等于200 km/h)等线路的直线地段最小线间距设计标准及加宽要求都给出了规定,但是对于旅客列车设计行车速度200 km/h线路的加宽要求不尽统一、标准制定依据不尽协调。而对于旅客列车设计行车速度200 km/h及以下的低速客运专线(亦或兼顾轻快货运)线路线间距加宽问题,没有相应的标准或规定。

2 现行标准或规定有关线间距加宽的分析

(1)铁科技[2009]116号《铁路客运专线技术管理办法(试行)》(200~250 km/h部分)第6条之2“区间及站内线路的曲线地段的中心线间水平距离,按曲线半径大小,根据《技规》附图1规定的曲线加宽公式计算确定”。按此要求,旅客列车设计速度200 km/h、直线地段线间距为4.4 m时的曲线需要加宽。

(2)《新建时速200~250公里客运专线铁路设计暂行规定》(铁建设[2005]140号)3.2.8“区间正线按线间距不变的并行双线设计,曲线地段应以左线(下行线)为基准,右线设计为左线的同心圆”。按此要求,旅客列车设计速度200 km/h、直线地段线间距为4.4 m时的曲线不加宽。

(3)《新建时速200公里客货共线铁路设计暂行规定》(铁建设函[2005]285号)2.1.4“区间直线地段线间距不得小于4.4 m。曲线地段线间距加宽应按国家现行《铁路线路设计规范》(GB 50090)规定办理。”按此要求,旅客列车设计速度200 km/h、直线地段线间距为4.4 m时的曲线需要加宽,加宽标准采用《铁路线路设计规范》(GB 50090)中的规定,现行《铁路线路设计规范》(GB 50090—2006)中旅客列车最高设计速度为160 km/h,且加宽值与行车速度有关。

(4)《铁路线路设计规范》(GB 50090—2006)中3.1.8条规定了路段旅客列车设计行车速度160 km/h、140 km/h及以下的区间直线地段最小线间距标准、曲线地段线间距加宽要求及加宽值。

从上述分析可以看出,对于旅客列车设计行车速度200 km/h及以下的线路,关于线间距加宽的规定及计算标准存在着差异。

3 低速客运专线线间距加宽分析

3.1 加宽的必要性分析

(1)列车在曲线上运行,因为车体为刚体结构不能随线路曲度而弯曲,车体纵向中心线与线路中心线不相吻合,使车体两端向线路外侧偏移,车体中部向线路内侧偏移,同时,由于内外2条线路的曲线超高可能不同,使车体内倾的程度也不同,故与直线地段的线间距相比,曲线地段的建筑限界和相邻两线的线间距应加宽。

(2)关于线间距加宽的规定应符合《标准轨距铁路机车车辆限界和建筑限界》(GB 146.1~146.2—83)的规定。在现行《铁路线路设计规范》中的研究结论为:当直线地段线间距不小于4.2 m、客车速度不大于160 km/h时,会车压力波可控制在0.9 kPa以内,能够保证行车安全,为满足限界要求在曲线低端设计加宽,最大加宽值为195 mm。设计速度200 km/h及以上直线地段最小线间距为4.4 m及以上,因此即使不加宽也满足限界要求,对于会车压力而言,曲线地段不会比直线地段增大,故线间距4.4 m及以上时曲线地段可不加宽,即设计速度160 km/h以上的线路曲线地段可不加宽。

3.2 加宽方法

设计速度160 km/h及以下曲线地段的加宽应该根据会车速度、车体参数、会车压力波等研究确定,本研究参照《铁路线路设计规范》关于线间距加宽方法研究设计速度160 km/h及以下客运专线线路的曲线段加宽。

(1)机车车辆偏移量引起的加宽

根据现行国家标准《标准轨距铁路建筑限界》(GB146.1—83)机车车辆中部和端部偏移量计算公式及铁运函[2006]462号动车组有关技术参数研究确定本规范的加宽标准。

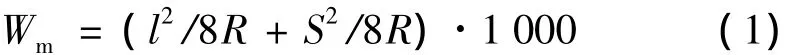

中部最大偏移量

端部最大偏移量

式中 Wm、We——机车车辆中部、端部最大偏移量,mm;

l——转向架中心距,m;

S——转向架轴距,m;

L——车体长度,m;

R——曲线半径,m。

CRH1、CRH2、CRH3、CRH5 动车的偏移量计算值如下。

CRH1:Wm=46 036/R,We=44 752/R,Wm+We=90 788/R(取90 800/R);

CRH2:Wm=39 063/R,We=43 499/R,Wm+We=82 562/R(取82 600/R);

CRH3:Wm=38 518/R,We=42 891/R,Wm+We=81 409/R(取81 500/R);

CRH5:Wm=46 036/R,We=49 184/R,Wm+We=95 220/R(取95 250/R);

比较4种车型的计算值,CRH5最大,为95 250/R(mm)。

(2)超高引起的加宽Wh

式中 Wh——超高引起的加宽,mm;

H——机车车辆限界计算点高度,3 850 mm(GB146.1-83—5.1图1);

h——曲线超高,mm。

(3)加宽公式

根据GB 146.2—83曲线上建筑限界加宽办法,加宽公式如下。

曲线内侧加宽值

曲线外侧加宽值

式中 W1、W2——曲线内、外侧加宽值,mm;

R——曲线半径,m;

h——曲线超高,mm。

式(4)、式(5)中的数值项系采用我国普通机车车辆参数计算所得。如果采用铁运函[2006]462号中动车组有关技术参数计算,则机车车辆引起的加宽因车型而异,最大者为CRH5动车组,为95 250/R;CRH2、CRH3动车组与现行标准接近;CRH5型动车组的车体宽度在现有的几种动车类型中最小;鉴于我国的主型动车为CRH2、CRH3,加宽可采用 Wm+We=82 562/R,取为84 500/R,与现行标准或规定一致。

①外侧线路实设超高(hw)等于或小于内侧线路实设超高(hn)时,车体内倾不影响线间距,故线间距加宽值W(mm)为

②外侧线路实设超高大于内侧线路实设超高时,外侧线路上车体内倾距离大于内侧线路上车体内倾距离,故线间距加宽值W(mm)为

式中 W——曲线线间距加宽值,mm;

hw——外侧线路曲线超高,mm;

hn——内侧线路曲线超高,mm。

式(7)表明:曲线地段线间距加宽值除与曲线半径有关外,还与内、外侧线路超高hn、hw有关,计算内、外两线路实设超高hn和hw的均方根速度又与线路平纵断面条件、机车车辆类型、客车对数等因素有关。在新线设计中一般情况下不允许将曲线设计为内、外侧不等超高,但是在运营维护中可能会出现内、外侧不等超高的情况,因此为偏于安全和运营养护需要出发,宜考虑一定的曲线超高加宽。

③以设计超高水平为基准,最不利的超高工况为内侧曲线减低超高Δhn、外侧曲线增加超高Δhw。设计超高裕量一般按0~30 mm考虑,在《铁路线路修理规则》(铁运[2006]146号第4.4.4条)中规定,最大抬道为50 mm。如果以50 mm作为外侧线路超高hw大于内侧线路超高hn的最大值,则引起的加宽量为128 mm。

实际上,内外侧曲线可能存在的超高差与设计超高值有关,以设计速度160 km/h的一般最小半径1400 m、设计超高150 mm为例,如果内侧线路降低超高后满足欠超高不大于80 mm,则最大降低值为15 mm,如果外侧线路增加超高50 mm,最大超高200 mm,超出了最大设计超高值允许值170 mm的规定,如果外侧线路抬高至170 mm,则内外侧超高差为35 mm,引起的加宽量为90 mm。

从上述分析可以推断,内外侧线路超高差引起的最大加宽值可以规定为不大于128 mm,对于较大半径的曲线的内外侧线路超高差按照设计超高一半取值计算加宽量也是偏于安全的。因此曲线地段简化的加宽计算公式为

式中 h——设计超高,mm;

R——曲线半径,m。

4 其他国家关于超高引起的加宽标准分析

在《日本高速铁路技术》中规定曲线上的线间距由于超高引起的加宽为不小于2(hw-hn);《德国铁路基础设施设计手册》中规定曲线上的线间距由于超高引起的加宽为(3.53/1.5)×(hw-hn)即2.35(hw-hn)。可以看出日、德标准与我国现行的《铁路线路设计规范》(GB 50090—2006)加宽标准2.56(hw-hn)基本相当。

对于客运专线来说最小线间距标准与车辆性能密切相关。从加宽公式上看,我国标准与日、德标准是相当的,但是对于直线地段最小线间距的规定是不尽相同的。因此即使是相同的加宽值,曲线地段的线间距也有差异。在相同设计速度时,我国的线间距略大于日本。

5 减小加宽值设置的可能性分析

(1)按照式(8)确定的加宽量是偏于安全的,因为一般条件下线路内外侧的超高是相同的。即使要求既有铁路按照内外线路无超高差去养护也是可以做到的,因此在困难条件下可按只考虑机车车辆偏移量引起的偏移量设置线间距加宽,或减小min{1.28h,128}的取值。

(2)对于仅服务于局部地区、与其他干线铁路没有互通要求或规划的城际铁路,线间距加宽可根据设计速度、车辆选型、直线地段最小线间距等具体技术条件计算确定。

根据动车 CRH1、CRH2、CRH3、CRH5 有关仿真及实测研究的初步结果,CRH2动态偏移位置最大,为1 826 mm,安全裕量 360 mm,建筑限界半宽为2 200 mm。线间距4 200 mm,按CRH2动态最大偏移量及安全裕量要求的线间距为1 826×2+360=4 012 mm,则两者之差为188 mm,当按照式(8)计算的加宽值小于188 mm时可不加宽(例如设计速度160 km/h、R-1 600 m及以上的曲线可不加宽)。如果安全裕量取400 mm,则按式(8)计算的加宽值小于148 mm时可不加宽(例如设计速度160 km/h、R-2 800 m以上的曲线可不加宽)。如果将安全裕量提高到460 mm,则结果是按式(8)计算的加宽值小于88 mm时可不加宽(例如设计速度160 km/h、R-4 500 m及以上的曲线可不加宽)。

(3)当要求城际铁路与路网性线路具有互通性时,建筑限界应采用GB 146.1~146.2—83的规定。

6 结语

轨道交通具有节能、环保、集约土地资源等优势,随着我国国民经济和社会的快速发展,在经济发达和人口稠密地区适宜推广城际铁路建设,以满足人们通勤、商务、公务等出行需求,满足高密度、大容量、公交化运行要求。针对现行的设计标准体系尚不能完全覆盖设计速度为80~200 km/h的城际铁路即低速客运专线铁路建设标准体系需求的现状,开展补充性研究是很有必要的。通过对旅客列车设计行车速度200 km/h及以下线路的线间距加宽问题研究,较系统地归纳出与客运专线线间距加宽相关的影响因素、需求、构成、计算公式等,所提出的观点和认识供广大专业同仁探讨或借鉴。

[1]中华人民共和国铁道部.GB146.1~146.2-83,标准轨距铁路机车车辆限界和建筑限界[S].

[2]中华人民共和国建设部.GB50090—2006,铁路线路设计规范[S].北京:中国计划出版社,2006.

[3]中华人民共和国铁道部.TB10020—2009,高速铁路设计规范(试行)[S].北京:中国铁道出版社,2009.

[4]中华人民共和国铁道部.铁运函[2006]462,时速200公里和300公里动车组主要技术条件[S].北京:中国铁道出版社,2009.

[5]中华人民共和国铁道部.铁建设[2005]140,新建时速200~250公里客运专线铁路设计暂行规定[S].北京:中国铁道出版社,2005.

[6]中华人民共和国铁道部.铁建设函[2005]285,新建时速200公里客货共线铁路设计暂行规定[S].北京:中国铁道出版社,2005.

[7]中华人民共和国铁道部.铁科技[2009]116,铁路客运专线技术管理办法(试行)(200~250 km/h部分)[S].北京:中国铁道出版社,2009.

[8]中华人民共和国铁道部.铁科技[2009]212,铁路客运专线技术管理办法(试行)(300~350 km/h部分)[S].北京:中国铁道出版社,2009.

[9]中华人民共和国铁道部.铁运[2006]146,铁路线路修理规则[S].北京:中国铁道出版社,2006.