手足口病1155例中医临床特征分析

马羽萍 郭雅玲 康立 赵玲 彭杰 罗改云 黄小正 王勇

陕西省传染病院是西安地区手足口病患者收治的定点医院,笔者对2010年2月11日至2010年9月12日期间在陕西省传染病院住院治疗的1155例手足口病轻症患者的临床资料进行了分析总结,现报告如下。

1 对象与方法

1.1 对象

2010年2月11日至2010年9月12日期间在陕西省传染病医院住院治疗的患者1155例。

1.2 诊断标准

所有病例诊断均符合卫生部《手足口病诊疗指南2010年版》西医普通型手足口病临床诊断标准。病程中患儿病情变化转型为重症者,其诊断均符合卫生部《手足口病诊疗指南2010年版》西医重症型手足口病临床诊断标准。

1.3 观察方法

患者入院后即由经统一培训的中医内科医师,对患者的人口学资料、既往病史、体征、身高、体重以及中医临床证候信息进行采集,根据临床症状进行入院时中医证候分型,之后观察患者的证候变化,出院时再次做中医证候分型。

对部分患者检测手足口病毒由西安市疾控中心完成用RT-PCR方法。所有患者入院后检测血尿粪常规,肝肾功能,心肌酶谱,心电图、胸部X线片等相关检查。对主要异常指标进行复查。

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 人口学资料

1155例患者中,男716例,女439例,最小年龄0.2岁,最大年龄35.9岁,其中5岁以下小儿,约占94.80%,而3岁以下约占66.23%。

2.2 临床症状及体征

2.2.1 发热特点 发热1085例(93.39%),不发热70例(6.06%),发热的体温在37.5~40.2℃之间,高于39℃者89例(8.2%),38~39℃之间343例(31.69%),37.5~38℃之间653例(60.18%)。热程小于1天172例(15.85%),1~3天649例(59.82%),3~7天者235例(21.65%),7天以上者29例(2.67%)。

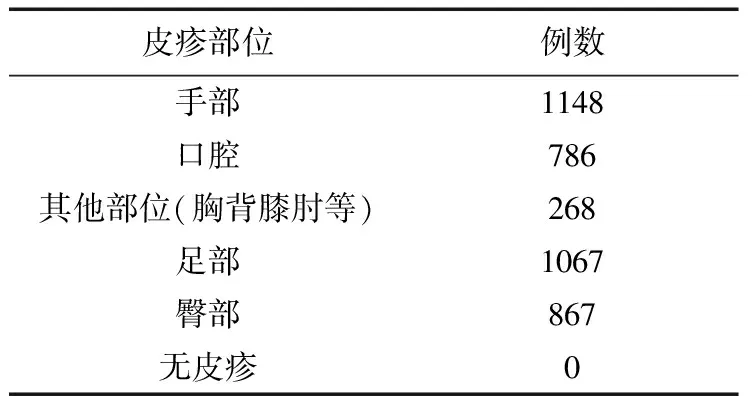

2.2.2 皮疹特点 皮疹分布:以手、足、臀部皮疹多见,皮疹多为红色或暗红色斑丘疹,栗粒大小至绿豆大小不等,少数有厚壁疱疹,疱液清澈透明,不易溃破;口腔疱疹或溃疡,多分布于软硬腭、颊部、齿龈及舌唇部,见表1。皮疹的出现与发热的高低及热程无明显相关性。

皮疹出现时间:1155例,其中796例在发病的第1日出现皮疹,285例在第2日出现皮疹,74例在第3日出现皮疹。

发热与皮疹的关系: 1155例,其中先发热后出现皮疹的606例,先出皮疹后发热的281例,发热与皮疹同时出现198例。只有皮疹,无发热的70例。

表1 患儿皮疹分布情况

2.3 证候分布

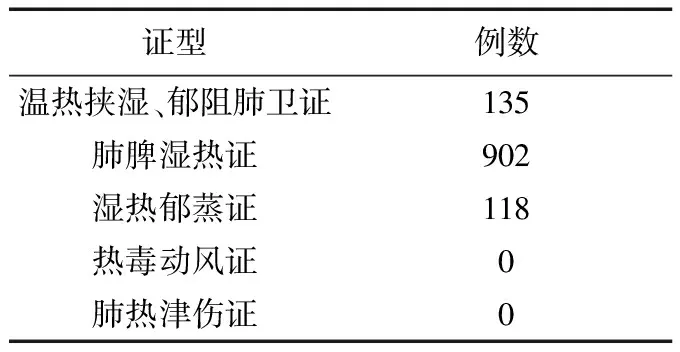

按照西医的临床分类标准,根据患儿的早期表现或病情变化,归类为普通型和重症型。然后根据进行中医辨证,确定证候,证候标准参照卫生部《手足口病诊疗指南2010年版》中医分型,并结合该组患儿的临床症状制定相关中医证型。见表2。

表2 入院时各型中医证候分布情况

普通病例:根据中医辨证结果,将患者的自然病程分为三个阶段。

第一阶段,疾病第1~3天,疾病初期,依据患者入院时的证候分型,处于表证期共135例,占11.68 %。依其症状出现频率的多少为序,依次为双手、足、臀部及口腔散在的红色疱疹135例(100%),脉浮数133例(98.52%),舌边尖红131例(97.04%),咽红98例(72.59 %),头痛97例(71.85%),发热93例(68.88 %),纳呆91例(67.41%),苔薄白76例(56.30%),恶寒64例(47.40 %),苔黄59例(43.70%),苔白腻34例(25.19%),黄腻21例(15.56%)。根据患者高频出现的症状和体征,患者表证期的中医证候主要归类为温热挟湿、郁阻肺卫证(自拟证型,表现发热或不发热,恶寒或不恶寒,手或足或臀部或口腔散在的红色疱疹,或头痛,或纳呆,咽红,舌边尖红,苔黄或苔白腻,脉浮数)。

第二阶段:疾病的第1~6天,在疾病的初中期,处于里证期共1020例,占77.84%。依其症状出现频率的多少为序,依次为患儿双手足臀部及口腔散在的疱疹1020例(100%),发热986例(96.67 %),脉数958例(93.92 %),舌红954例(93.53 %),疹色暗红913例(89.51%),小便色黄892例(87.45%),纳呆865例(84.80 %),口腔、咽喉溃疡692例(67.84%),口腔疼痛655例(64.22%),流涎648例(63.53%),口渴唇红592例(58.04%),困倦乏力534例(52.35%),黄腻491例(48.14%),汗出478例(46.86%),咳嗽419例(41.08%),溏薄379例(37.16%),苔黄356例(34.90%),咯痰245例(24.02%),呕吐259例(25.39%),大便干189例(18.53%),嗜睡128例(12.55%),疹色不泽107例(10.49%),精神萎顿86例(8.43 %),鼻塞78例(7.65%),少津69例(6.76%),舌绛39例(0.38%)。

根据患者高频出现的症状和体征,患者里证期的中医证候主要归类为肺脾湿热证和湿热郁蒸(证型符合卫生部《手足口病诊疗指南2010年版》普通病例中中医分型标准)。肺脾湿热型大约有902例(78.10%),湿热郁蒸型大约有118例(10.22%)。

第三阶段,疾病的7天以后。处于疾病恢复阶段。临床主要表现:身热消退、神疲乏力、口渴、纳差、手足皮肤、口咽部疱疹消退或未尽,舌红少津、脉细数。

重症病例:共25例,占0.22%,从温热挟湿、郁阻肺卫型转来1例,从肺脾湿热型转来21例,从湿热郁蒸型转来3例,依其症状出现频率的多少为序,依次为舌质红或绛红25例(100%),高热不退22例(88.00%),舌苔黄厚腻22例(88.00%),神疲21例(84 .00%),嗜睡18例(72.00%),烦躁17例(68.00%),易惊13例(52.00%),肌肉瞤动或肢体抖动11例(44.00%),少苔3例(12.00%),肢体痿软无力、站立困难3例(12.00%)。

根据患者高频出现的症状和体征,重症病例的中医证候主要归类为热毒动风型(证型符合卫生部《手足口病诊疗指南2010年版》重症病例中中医分型标准)和肺热津伤型(自拟证型,表现高热不退,肢体痿软,神疲,嗜睡),热毒动风型有22例,肺热津伤型有3例。

2.4 出院时中医证候分布情况、住院天数、各型转化情况

表3 出院时各型中医证候分布情况、住院天数、各型转化情况

注:“-”表示无此项。

依据出院时的证候分型,手足口病中医证候与住院天数,及转为它型和重症例数的关系,见表3。第1阶段患者住院时间为(5.6±0.7)天,少于第2阶段患者住院时间(6.9±0.8)天,P<0.05, 有统计学意义。 第二阶段的肺脾湿热证和湿热郁蒸证之间住院时间相比,P>0.05,无统计学意义。第1阶段温热挟湿、郁阻肺卫证顺转为第2阶段肺脾湿热证和湿热郁蒸证共85例,逆转为重症(热毒动风证型)1例占0.74%,发生在病程的第2天。第2阶段肺脾湿热证和湿热郁蒸证转为恢复期1057例,转为重症24例,占2.55%,均发生在病程第1~3天。其中肺脾湿热证转为热毒动风证型21例,湿热郁蒸证转为肺热津伤证3例。经过各证候转化之后,出院时各中医证候分布例数为温热挟湿、郁阻肺卫证49例,肺脾湿热证960例,湿热郁蒸证121例,热毒动风证22例,肺热津伤证3例。25例均在病程的1~3天发展为重症,之后及时转到重症收治定点医院,后随访得知除由温热挟湿、郁阻肺卫证逆转为重症(热毒动风证型)1例死亡之外,其余患儿全部临床痊愈出院。

3 讨论

手足口病是1957年在新西兰首次发现的一种新型传染病,主要是由肠道柯萨奇病毒A16型及肠道病毒71型引起的一种以手、足、口腔炎症为特征的疾病[1]。它是全球性传染病,世界大部分地区均有此病流行的报道[2]。陕西省传染病医院收治的手足口患者,无论轻症、重症初期临床症状相似,出现频率最高的症状达93.39%~100.00%之间,以手、足、口及臀部出现疱疹,发热为主要临床症状。陕西省传染病医院收治的患儿高发人群为5岁以下小儿,约占94.80%,具有在短时间内集中几个幼儿园发病的特点,而且郊区农村发病率比市区高,主要发生在多发生在5~8月,有1009例,占87.35%,为流行高峰,具有较强的传染性、流行性,致病力强,且发病具有时间季节性,更符合疫邪致病的特点,所以说本病属中医疫病范畴。陕西省传染病医院收治的手足口病患者,虽然广泛流行但病情比较缓和而不甚暴烈,又可称之为“时疫”。

根据该组患儿135例在发病早期的表现,笔者认为该病的中医病因性质为温热挟湿、以温热之性为主[2],病位在肺卫。中医辨证温热挟湿、郁阻肺卫证。提示该病早期有应用银翘散的机会[2],轻清宣泄,并加芳香化湿之品即可。但是该期出现时间早,过程短,或呈一过性表现,大多数患者在就诊前出现该期的表现。所以本组患儿入院表现符合该型的仅有135例,占11.68%,而且很快就有85例的患儿顺传为肺脾湿热证(79例)和湿热郁蒸证(6例)。只有1例患儿逆转为重症。该证型的患儿症状轻,热程短,住院时间(5.6±0.7)天,少于第2阶段的患者住院时间(6.9±0.9)天,有统计学意义。初起很快转为,考虑除与患儿平素正气强弱有关之外,与感染邪气剧烈与否有极大的关系,邪盛谓之毒,所以说初期很快从肺卫表证转为重症可能是感染的邪气属热毒挟湿[3]。

疾病的初中期,该组患儿有902例起病或来医院就诊时就表现为高热,汗出,双手足臀部及口腔散在的暗红色疱疹,口渴唇红,口腔、咽喉溃疡,困倦乏力,小便色黄,大便干或溏薄,舌红,苔黄或黄腻,脉数有力,指纹红紫。中医辨证肺脾湿热证。治疗上大多数采用西医对症治疗及中医清热解毒,化湿透邪,甘露消毒丹加减方案。出院时该证型共960例,除逆转为热毒动风型21例之外,全部临床痊愈。说明大多数患儿表现为肺脾湿热之症,病位仅局限于肺脾,发病到此阶段,在治疗上早期只要抓住肺脾湿热这一病机关键,清其毒,解其热,化其湿,即可使湿热毒邪无处遁形,变证、坏证的发生就可避免[4]。

该阶段本组还有少数患儿约118例起病或来医院就诊时,症见高热,疹色不泽,口腔溃疡,精神萎顿,纳呆,舌红或绛,少津,舌苔黄腻,脉细数,指纹紫暗。中医辨证湿热郁蒸。治法:清气凉营,解毒化湿。清瘟败毒饮加减。本组患儿其特点是患儿疹色不泽,热程偏长,精神差,伤津表现明显,可能与患儿平素体质有一定的关系,但是其住院时间(6.9±0.8),与湿热郁蒸证住院时间(7.0±0.9)相比,亦无差异,无统计学意义。从该期发展为重症型的仅3例,都为肺热津伤型,可能与患儿素体阴虚,且热重伤津有关。

重症病例症见高热不退,易惊,呕吐,肌肉瞤动,舌暗红或红绛,苔黄腻或黄燥,脉数,热毒动风证型均是从第一阶段和第二阶段肺脾湿热证的患者中转入,共22例。也有症见低热,乏力,纳差,肢体痿软,该证型3例均是从湿热郁蒸型中转来。重症病例发生主要是由于少数患儿正气不足,更重要的是感染热毒挟湿邪气,邪气炽盛,来势凶猛,传变迅速,内陷厥阴,出现高热、嗜睡、易惊、肌肉瞤动。或因肺热津伤,精津不布,筋脉肌肤失养,故见肢体痿软。该组患儿转为重症者,均发生在病程1~3天,本组患儿的重症由于均发生在住院期间,在早期出现热毒动风迹象时,就及时得到诊断,转为定点医院救治,所以大多数患儿都得以痊愈,可见热盛风动是该病病情的转折点,只要能在早期抓住这一关键病机,就可使患儿得到的及时的救治,化险为安[5]。该组只有1例温热挟湿、郁阻肺卫证逆转为重症患儿死亡,亦表明该病的病情变化快,病情凶险。

笔者认为,手足口病中医学基本病因性质是温热挟湿,以温热为主。临床根据患儿的早期表现或病情变化,按照西医临床分类,归类为普通型和重症型。然后根据中医辨证结果,按患者的自然病程分为三个阶段,分别确定各个阶段的中医证候,辨证论治,即可彰显中医药在防治手足口病中的的灵活性、针对性和有效性。

参考文献

[1] Lin TY,Hsia SH.The 998 nterovius 71 out break in Taiwan:pathognesis and management[J].Clin Infect Dis,2002,35(2):52-57.

[2] 周伯平,李成荣.肠道病毒71型手足口病[M].北京:人民卫生出版社,2009:3.

[3] 姜良铎,付小芳,吴晓明.手足口病的病因病机与风引汤证候表现探讨[J].环球中医药,2010,3(6):410-411.

[4] 马羽萍,郭雅玲,康立,等.中药治疗手足口病100例临床疗效分析[J].环球中医药,2010,3(6):412.

[5] 周文,高虹,李芹,等.重症手足口病121例的中西医结合证治研究[J].环球中医药,2010,3(6):406.