《文献通考·经籍考·集部》对宋代文学的阐说

柳 燕

(湖北大学文学院,湖北 武汉 430062)

目录之学被学者认为是“读书最切要者”[1]61,是“导路之南针,照迷的明灯”[2]1,由此登堂入室,则可避免“孤舟泳海,弱羽凭天,衔石填溟,倚杖追日”[3]1965的茫然和劳苦,更快捷、更清晰地看到人类历史划过的痕迹。目录著作之集部是相对全面著录文学类文献的部类,它以细类为纲反映文学的分野和特点,以时间为系列举人物及其作品,从横的方面可以了解文学静态的发展状况,从纵的方面则可以探悉文学动态的传承态势。因此,从某种意义上说,集部就像是一块记录文学发展的活化石,它以蕴含着大量文学史创作所必需的元素而成为近世文学史著作的根。《文献通考·经籍考·集部》以马端临的会通思想为基础,采用辑录体的编纂方式,汇集了丰富的文献资料,具有十分重要的文学史意义,其中有关宋代文学的文献资料占有相当的比重,《经籍考·集部》实际上以目录著作的特殊形式阐说了宋代文学。

一、《经籍考·集部》提供的丰富、珍贵、精要、信实的文献资料构成解读宋代文学的史料基础

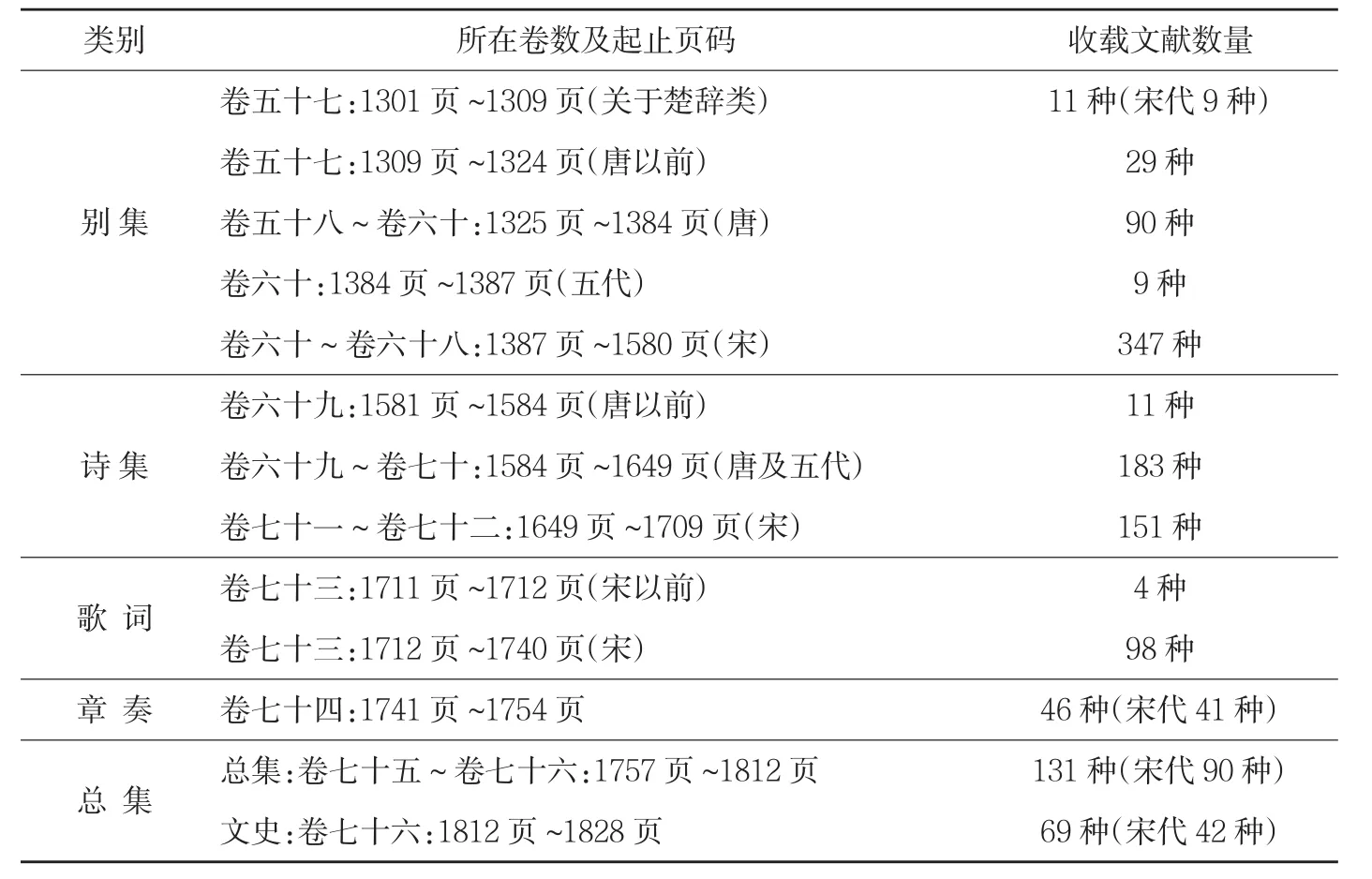

目录著作总聚群集、部次甲乙,都较为详备、分门别类地反映出文献客观的流传、承变情况。文献是学术的载体,故而后世学者能够从目录著作记载的具体文献入手,探寻学术的流变、承传。《经籍考》是《文献通考》中卷帙最庞大的一部,也是马端临用力最勤的一部。马端临在《文献通考·自序》中阐述其辑录体体例时云:“所录先以四代史志列其目,其存于近世而可考者,则采诸家书目所评,并旁搜史传、文集、杂说、诗话,凡议论所及可以纪其著作之本末,考其流传之真伪,订其文理之纯驳者,则俱载焉。”[4]他将史志目录纲要性的提示和私家目录的解题、诸史本传、诸家传记、家传、墓志铭、序跋、题辞、语录、笔记、策对、书信……中的相关内容辑录出来并归属于同一主题之下,再加以删浮汰繁、裁剪打磨,最终成为一套更全面、更完备的解题系统,其文献价值是任何一种资料单独存在时所无法比拟也无法企及的。而相对于其他朝代而言,《文献通考·经籍考·集部》对宋代文献的收集是最为丰富的(详见表1)。

由表1我们可以看到马端临收列的宋代文献有778种,约占《经籍考·集部》收载文献总数的65%,仅这一个朝代的文献数量即超过唐、五代和以前各朝文献数量的总和。马端临在《文献通考·自序》中阐述其创作目的是“俾览之者如入群玉之府而阅木天之藏,不特有其书者,稍加研穷即可以洞究旨趣,虽无其书者,味兹题品,亦可粗窥端倪”[4],《经籍考·集部》辑录的丰富的宋代文献资料无疑为我们解读宋代文学提供了坚实的资料基础。

(表1)《文献通考·经籍考·集部》文献收录情况一览表

然而仅仅有数量上的优势并不能从根本上说明其中蕴含的文学价值,《经籍考·集部》的文学价值还体现在它所辑录的有关宋代文学的文献资料是珍贵、精要而信实的,而这恰恰是我们通过《经籍考·集部》这部目录著作解读宋代文学的重要前提。

马端临生活于宋末元初,因此他对于宋代文学的记载更直接、更鲜活,这是它之后很多影响巨大的目录著作,包括目录著作的巅峰之作《四库全书总目》都无法做到的。也正是因为他生活在宋元之交,所以他一方面对宋朝的社会思潮、文学现状等感同身受、体悟良多,另一方面,社会转型也从客观上促进了他对宋代社会思潮、文学流变等一系列问题的思考,马端临将这些深层的体悟和思考融会在《文献通考》的编纂中,承载着马氏思想的文献资料内在体系更严密,显得更为珍贵。

另外,马端临在选录诸家之言时,有一个删浮汰繁、择其精要的过程:“凡叙事则本之经史而参之以历代会要以及百家传记之书,信而有证者从之,乖异传疑者不录,所谓文也;凡论事则先取当时臣僚之奏疏,次及近代诸儒之评论,以至名流之燕谈,稗官之记录,凡一话一言足以订典故之得失,证史传之是非者,则採而录之,所谓献也。其载诸史传之记录而可疑,稽诸先儒之论辩而未当者,研精覃思,悠然有得,则私著已意附其后焉。”[4]马氏择其精要的编纂思想也为后人提供了最为精要的文学史料。

再则,在传统学术结构中,目录学是从属于史学的,因而不可避免地具有史学的一些特征。马端临是目录学家,更是一个史学家。马端临的父亲马廷鸾,在南宋时曾担任过史馆校勘、国史院编修官、实录院检讨官、右丞相兼枢密使,是宋代有名的史学家,马端临的史学思想有着深厚的家学渊源。史学强调信实,马端临在辑录众家之言时,“信而有证者从之,乖异传疑者不录”,充分体现出征实精神;史学注重探寻因仍会通之道,马端临在目录编制过程中,贯穿始终的正是这种“会通”的史学观,在这种征实思想和“会通”思想的指导下,《经籍考·集部》所收录的文献资料不仅是真实、可信的,而且包蕴了大量的学术信息,成为深入挖掘其学术价值的重要前提。

二、《经籍考·集部》融会错综众家之言,展现出宋代文学横向的静态的发展状况

“会通”的史学观是马端临史学思想的核心和灵魂,也是他编纂《文献通考》这部目录杰作的出发点和要髓所在。“融会错综”是马端临“会通”史学观的具体表现之一,主要体现“会”的一面。“会”就是融会古今、错综群言,“融会错综”体现的是资料的会通,它是在马端临会通思想的指导下,对流传于世的具有一定学术价值的文献资料的会通。众所周知,鲁迅先生刻画小说中的人物形象时,采取“杂取种种人,合成一个”[5]519的方法,“往往嘴在浙江,脸在北京,衣服在山西……”[6]394,通过加工组合而形成孔乙己、阿Q、祥林嫂等震撼人心的典型人物,其强大的艺术感染力是浙江的嘴、北京的脸、山西的衣服等单独存在时所无法达到的。《经籍考·集部》在品评人物、作品时,也采取了组合加工的方法,和鲁迅之举有异曲同工之妙。一家之言毕竟是有局限性的,其知识结构使得他无法做到面面俱到。他于问题的某一方面也许颇有研究,但另外很多方面可能是他认知的“死角”。《经籍考·集部》辑录众家之言,取其精华而存之,不仅最大限度地减少了“死角”的存在,而且具有相当的借鉴参考价值。如果我们把《经籍考·集部》看作是一片静寂辽阔的苍穹,则其中相对独立的解题便是无数颗晶莹透亮的星星,星星点点的勾连则又组成勺子、雄狮、蝎子、双鱼等美妙的图案。我们不仅看到了每颗“星”所发射出的光芒,更能捕捉到蕴含于其中的点和点的完美结合体。最终无论是“点”,或者是由点构成的“面”,都将成为研究历史的重要鉴证,这也正是《经籍考·集部》的价值所在。

比如对西昆体的描述,杨文公《刀笔》十卷马氏辑《古今诗话》曰:“杨大年、钱文僖、晏元献、刘子仪,为诗皆宗李义山,号‘西昆体’。”[7]1399首先指明西昆体的主要代表人及其渊源所自。《李义山集》三卷马氏引《诗话》曰:“义山诗合处信有过人,若其用事深僻,语工而意不及,自是其短,世人反以为奇而效之。故‘昆体’之弊,适重其失,义山本不至是云。”[7]1613由此则知“西昆体”在宗法李义山诗风的同时,进一步向用事深僻、语工而意不及这个方向发展了。马氏又辑《东斋纪事》曰:“夏英公言杨文公文如锦绣屏风,但无骨耳”[7]1399,此语最为准确而生动;再如刘筠“为人不苟合,学问闳博,文章以理为宗,辞尚致密,尤工篇咏,能侔揣情状,音调凄丽。自景德以来,与杨亿以文章齐名,号为‘杨刘’,天下宗之”[7]1401;还如夏竦“善为文章,尤长偶俪之语,朝廷大典策,屡以属之。为诗巧丽,皆‘山势蜂腰断,溪流燕尾分’之类”[7]1410。从这些解题我们可以看到西昆体之势可谓铺天盖地,而将“杨亿、刘筠、李宗谔、晁某(注:指晁元献)、钱惟演及当时同馆十五人唱和诗,凡二百四十七章”[7]1777编成《西昆酬唱集》后,“时人争效之,诗体一变”[7]1777,这个时期的文坛开始被“西昆体”论卑而气弱的文风所主宰。

众所周知,欧阳修的横空出世将宋初诗文革新运动推至高潮阶段。同时,欧阳修以其强大的感召力及卓著的诗文创作,使得诗文革新运动取得了决定性的胜利。在欧阳修之前,虽有柳开、王禹偁、尹洙、穆修、苏舜钦、梅尧臣等人的努力,但他们都未能从根本上扭转文坛上以偶俪工巧相尚的风气,只有到欧阳修时,才真正从气格上改变了当时的文风,战胜了垄断一时的“西昆体”。《六一居士集》一百五十二卷、《附录》四卷、《年谱》一卷对欧公的崛起为雄、力复古格有着极其精彩独到的演绎。马氏所引东坡苏氏集序中有这样一段话:“宋兴七十余年,民不知兵,富而教之,至天圣、景祐极矣,而斯文终有愧于古,士亦因陋守旧,论卑而气弱。自欧阳子出,天下争自濯磨,以通经学古为高,以救时行道为贤,以犯颜纳说为忠,长育成就,至嘉祐末,号称多士……”[7]1423在这前后鲜明的对比中,我们可以清晰地看到欧公改变世风的伟大成就,难怪“士无贤不肖,不谋而同曰:‘欧阳子今之韩愈也’”[7]1423。然而欧阳修何以具有如此之大的感召力呢?此问于辑录的众家解题中也能找到答案。首先,欧公“博极群书,好学不倦,尤以奖进天下士为己任,延誉慰藉,极其力而后已”[7]1422。古语有言:“滴水之恩,当涌泉相报。”欧公勉励后学、重视人才的做法,必然会从一定程度上扩大古文运动的声势和影响。其二,欧阳修以其精妙的诗文折服众人。“与尹洙皆为古学,遂为天下宗匠”[7]1422。“欧公本以词赋擅名场屋,既得韩文,刻意为之,虽皆在诸公后,而独出其上,遂为一代文宗”[7]1423。谚曰:“桃李不言,下自成蹊。”欧阳修如此卓著不凡的诗文造诣必然会吸引更多的人去注意和创作古文,从而为古文运动推波助澜。第三,“其学推韩愈、孟子,以达于孔氏,著礼乐仁义之实,以合于大道,其言简而明,信而通,引物连类,折之于至理以服人心”[7]1423;“欧公文意及二苏文好处只是平易说道理,……”[7]1425。俗语说:“有理走遍天下,无理寸步难行。”能够把道理讲通,即使是那些与己意相悖的人也只得口服心服。欧阳修正是以此攻心之术,征服了异己势力,从而进一步壮大了自己的力量。总之,欧阳修成为古文运动的领导者并进而产生巨大影响实非偶然,《经籍考·集部》以其充实翔尽的资料多角度论述,从而将此清晰地展现在世人面前,为后人研究欧阳修提供了大量有用的信息。

江西诗派是宋代诗坛上一个十分重要的派系,《经籍考·集部》虽然没有像文学史著作那样列专章专节进行阐述,但如果把散见于别集、诗集及总集类相关的解题组织串联起来,则无论是江西诗派的个体研究,还是诗派的主旨,或是后人对诗派的认识都能找到充足的资料予以说明。

《江西诗派》一百三十七卷、《续派》十三卷马氏辑《渔隐丛话》曰:

吕居仁近世以诗得名,自言传衣江西,尝作《宗派图》。自豫章以降,列陈师道、潘大临、谢无逸、洪刍、饶节、僧祖可、徐俯、洪朋、林敏修、洪炎、汪革、李、韩驹、李彭、晁冲之、江端本、杨符、谢薖、夏倪(“倪”原文作“隗”,误)、林敏功、潘大观、何颙、王直方、僧善权、高荷合二十五人以为法嗣,谓其源流,皆出豫章也[7]1793。

查《陈留集》一卷马氏辑陈振孙言曰:

开封江端本子之撰。以上至林子仁,皆入诗派[7]1681。按图索骥,我们发现“以上至林子仁”收列的《宗派图》中涉及到的诗人及作品有:杨符《杨信祖集》一卷,李《李希声集》一卷,王直方《归叟集》一卷,夏倪《远游堂集》二卷,汪革《青溪集》一卷,晁冲之《具茨集》三卷,吕本中《东莱集》二十卷、《外集》二卷,徐俯《东湖集》二卷,高荷《还还集》二卷,韩驹《韩子苍集》三卷,洪炎《西渡集》一卷,洪刍《老圃集》一卷,洪朋《清非集》二卷,李彭《日涉园集》十卷,谢薖(“薖”原文作“迈”,误)《竹友集》七卷,谢逸《溪堂集》五卷、《补遗》二卷,潘大临《柯山集》二卷,林敏修《无思集》四卷,林敏功《高隐集》七卷,以上共19家。对照《四库全书·史部四三二·目录类·直斋书录解题》卷二十,其所载诗派的诗人及作品当还有饶节《倚松集》二卷。《经籍考》依《郡斋读书志》名之为《饶德操集》一卷,其下引陈振孙言:“节为僧,号如璧。其诗名《倚松集》,二卷。”[7]1579盖别集中已经述及,故于诗集中略去。另外,《经籍考》通常将僧、释、布衣、女子之作列于每一大类之后,故僧善权《真隐集》三卷[7]1706、僧祖可《瀑泉集》十三卷[7]1706在诗集类之末才标列出来。对于江西诗派之二主黄庭坚、陈师道,则更在诸人之前,已收录于诗集中。和《渔隐丛话》所列人次相比,则《经籍考》尚有何颙和潘大临尚未录入。按马氏所辑后村刘氏总序曰:“内何人表颙、潘仲达大观,有姓名而无诗。”[7]1794这是否就是《经籍考》未载录的原因呢?然而这只能是猜测罢了,真实情况现已不得而知。除以上诸家外,曾纮、曾思父子被列入续派,卷七十二有曾纮《临汉居士集》七卷[7]1685、曾思《怀岘居士集》六卷[7]1685,其辑陈氏曰:“纮父子皆有官,而皆高亢不仕。杨诚斋序其诗,以附诗派(“派”原文作“泒”,误)之后。”[7]1685

总的说来,对于江西诗派及续派的27位诗人,除了“有姓名而无诗”的何颙及潘大观外,另25位均已收录。更难能可贵的是,《经籍考》除引录《直斋书录解题》所言,另外还将晁公武《郡斋读书志》、刘克庄《后村诗话》、胡仔《渔隐丛话》、叶梦得《石林诗话》、《朱子语录》中大量内容列入相关条目下,从而将江西诗派的框架搭构得更为充实、生动、耐人寻味。如陈无已《后山集》十二卷引石林叶氏曰:“世言陈无已每登览得句,即急归卧一榻,以被蒙首,谓之‘吟榻’。家人知之,即猫犬皆逐去,婴儿稚子亦皆抱持寄邻家,徐待其起就笔砚,即诗已成,乃敢复常。”[7]1475由这一典型事例,人们便可想见陈师道做诗时的用心良苦以及一种近乎痴狂的精神状态。

对于吕本中《江西宗派序》阐明的诗派主旨及特点,马氏标列出胡仔及刘克庄的相异观点。如对宗派人员的选定,胡仔认为“选择弗精”[7]1794,“所列二十五人,其间知名之士,有诗卷传于世,为时所称者,止数人而已,其余无闻焉,亦滥登其列”[7]1794。后村刘氏则对去取原则颇为不理解:“派中如陈后山,彭城人;韩子苍,陵阳人;潘邠老,黄州人;夏均父、二林,蕲人;晁叔用、江子之,开封人;李商老,南康人;祖可,京口人;高子勉,京西人;非皆江西人也。同时如曾文清,乃赣人,又与紫微公以诗往还,而不入派”[7]1794,只可惜“当日无人以此叩之”[7]1794。马氏辑录的胡仔及刘克庄之言实则道出了众多人头脑中残存的疑虑。这个悬而未解的问题必将吸引更多人投入更多的关注。《经籍考》在此无疑起到了一种抛砖引玉的作用。

三、《经籍考·集部》原始要终,因仍会通,勾勒出宋代文学纵向的流动的发展脉络

“原始要终”是马端临“会通”史学观的又一具体表现。“融会错综”主要反映“会”的一面,“原始要终”则更侧重于表现“通”的一面。“融会错综”是为了“原始要终”,是为了探寻“因仍会通”之道,从某种意义上说,“会”是“通”的基础,“通”是“会”的升华。

如果将《经籍考·集部》辑录的各种文献进行归纳总结,我们可以构成静态的文学史的一个“面”。《经籍考·集部》可以分割成无数个小的解题系统,每个小的解题系统都可以看成是一个具体的“面”,它们的内容虽然各不相同,但归根到底,其核心都是一个字——“人”。马端临辑录众家之言所要揭示的就是这个“人”的生平、性格、风格、成败及作品版本、流传等,都是围绕着一个具体的人而展开的。人是社会的人。任何人都不能以一种全封闭的模式出现。这就决定了这些以“人”为核心的解题系统在某个范围内必然会有交叉点:或是因亲缘关系、或是因文风相近、或是因旨意对立、或是因师承关系……总之,这些解题系统内部有着千丝万缕的联系。把其中一些交叉点勾连起来,则一个相对具体的“面”便树立起来。另外,构成每一个“面”的“点”同时又和另外一些散见的“点”构成另一个“面”。如此“点”与“面”、“面”与“面”之间便连环扣似的组合在一起。细究其解题,文学发展的大致脉络实际已包蕴其中。这也正是马端临所要推寻的“因仍会通”之道。

比如宋初古文运动。在西昆体大张其势的同时,另一批文人却以提倡并创作古文为旨,从理论和实践上树起了挑战“西昆体”的大旗,从而展开了又一场诗文革新运动。且看《经籍考·集部》中有关这一次古文运动的论述:

《柳仲途集》一卷中马氏辑晁氏曰:“开幼奇警,有胆气,学必宗经。慕韩愈、柳宗元为文,因名肩愈,字绍先。既而易今名字,自以为能开圣道之途也。”又辑陈氏曰:“本朝为古文自开始,然其体艰涩。”[7]1389

《张晦之集》二十卷马氏辑晁氏曰:“师事柳开,学为古文,名震一时。”[7]1390

《穆参军集》三卷马氏辑晁氏曰:“……尹洙兄弟亦从之学古文……”又辑水心叶氏曰:“柳开、穆修、张景、刘牧当时号能古文,今《文鉴》所存《来贤亭记》(柳)、《河南尉厅壁记》(张)、《法相院钟记》、《静胜亭记》(穆)、《待月亭记》(刘),诸篇可见。”[7]1390

王元之《小畜集》三十卷中马氏辑水心叶氏曰:“王禹偁文,简雅古淡,由上三朝,未有及者。”又辑竹溪林氏曰:“王元之又在尹、穆之前,虽未能尽去五代浮靡之习,而意已务实,但未得典则之正。”[7]1392

陈文惠公《愚邱集》马氏辑晁氏曰:“尧佐属辞尚古,不牵世用,喜为二韵诗,词调清警隽永。”[7]1402

《孙汉公集》三十卷马氏辑晁氏曰:“幼笃学嗜古,为文宗经,与丁谓同为王元之所称,时谓之‘孙、丁’。”[7]1406

《范文正公集》二十卷、《别集》四卷马氏辑晁氏曰:“为学明经术,跂慕古人事业,慨然有康济之志,作文章尤以传道为任。”[7]1408

《李复古集》一百卷马氏辑晁氏曰:“少从柳开学为古文。开尝谓其门人张景、高弁曰:‘此公辅器也。’”[7]1409

何圣从《庐江文集》二十卷、《刀笔》五卷、《奏议》二十卷马氏辑晁氏曰:“为诗章,简重淳淡,有孟东野之风。”[7]1413

《沧浪集》十五卷马氏辑晁氏曰:“慷慨有大志,好古工文章。……其体豪放,往往惊人。”又辑欧阳氏序曰:“子美之齿少于予,而予学古文反在其后。天圣之间,予举进士子有司,见时学者务以言语声偶擿裂,号为时文,以相夸尚。子美独与其兄才翁及穆参军伯长作为古歌诗杂文,时人颇共非笔之,而子美不顾也。”[7]1416~1417

梅圣俞《宛陵集》六十卷、《外集》十卷马氏辑晁氏曰:“幼习为诗,出语已惊人。既长,学《六经》仁义之说,其为文章简古纯粹,然最乐为诗。”又辑陈氏曰:“圣俞为诗古淡深远,有盛名于一时。”还辑欧阳氏序略曰:“圣俞文章简古纯粹,不求苟悦于世。”[7]1418~1419

《尹师鲁集》二十卷马氏辑晁氏曰:“文章自唐末卑弱,柳开始为古文,天圣初,(尹洙)与穆修大振起之。”又辑陈氏曰:“洙与穆伯长同为古文,……欧阳公亦称其文简而有法。”另辑竹溪林氏曰:“本朝古文,自尹、穆始倡为之。然二公去华就实,可谓近古,而未尽变化之妙,所以欧公谓老泉曰:‘于文得尹师鲁、孙明復,而意犹不足。’”[7]1421

《六一居士集》一百五十二卷、《附录》四卷、《年谱》一卷马氏辑晁氏曰:“与尹洙皆为古学,遂为天下宗匠。”又辑陈氏曰:“欧公本以词赋擅名场屋,既得韩文,刻意为之,虽皆在诸公后,而独出其上,遂为一代文宗。”还辑东坡苏氏集序略曰:“士无贤不肖,不谋而同曰:‘欧阳子今之韩愈也’。”[7]1422~1423

《薛简肃公文集》四十卷马氏辑欧阳公序略曰:“……其为文章,气质纯深而劲正,盖发于其志,如其为人云。”[7]1429

《刘公是集》七十五卷中马氏辑公是刘氏文集后序曰:“……是好古博雅之士,所以贵乎学圣人而得其道真者。鸣呼!先生之文,优出于前人者在是矣!传曰:‘情深而文明,气盛而化神。’”马氏又辑《朱子语录》曰:“刘原父才思极多涌将出来,每作文,多法古,绝相似。”[7]1430~1431

曾子固《元丰类稿》五十卷中马氏辑晁氏曰:“其文慓鸷奔放,雄浑瑰伟,其自负要自刘向,藐视韩愈以下也。……赡裕雅重,自成一家。欧公门下士,多为世显人,议者独以子固为得其传,犹学浮屠者所谓嫡嗣云。”[7]1436

《皇朝文鉴》一百五十卷马氏辑水心叶氏曰:“文字之兴,萌芽于柳开、穆修,而欧阳修最有力。曾巩、王安石、苏洵父子继之,始大振。”[7]1790

以上解题都涉及到了宋初古文运动,把它们融汇在一起,则古文运动从兴起到发展、壮大,到最后取得成功的线索就清晰地凸现出来了。

再比如词体的创作。“诗至晚唐五季,气格卑陋,千人一律,而长短句独精巧高丽,后世莫及……”[7]1711。进入宋代,词的创作在内容、技巧、体制各方面都有了巨大的发展,同时也涌现出一批卓有成就的作者。《经籍考·集部》收录的有晏殊、张先、欧阳修、柳永、苏轼、秦观、黄庭坚、晁无咎、晏几道、周邦彦、贺铸、叶梦得、李清照、张孝祥、辛弃疾、姜夔等。在苏轼之前,词作题材比较狭窄,以吟咏男女恋情、感叹时光流逝、抒写山水闲适及羁旅穷愁为主。苏轼词则“横放杰出,自是曲子内缚不住者”[7]1715,而且东坡“以诗为词”[7]1715从而使词的语言表现争取了更多自由,“也使词的语言表现方式从单一化的格局中挣脱出来,取得摇曳变化、舒卷伸缩的新颖效果”[8]387。继苏轼之后,苏门四学士秦观、黄庭坚、晁无咎、张耒,在词坛各领风骚。“晁(补之)尝云:‘今代词手,惟秦七、黄九,他人不能及也。’然二公之词,亦自有不同者,若晁无咎,佳者固未多逊也”[7]1716。另外如周邦彦“多用唐人诗语,櫽括入律,混然天成。长调尤善铺叙,富艳精工,词人之甲乙也”[7]1718,贺铸“其盛丽如游金、张之堂,而妖治如揽嫱、施之祛,幽索如屈、宋,悲壮如苏、李,览者自知之”[7]1718,在当时亦颇有声名。对于南宋诸位词人,《经籍考》大多只列出篇卷、作者,其他资料甚少,故它们仅能使词的发展线索呈现出相对完整的状态,不能作进一步详细分析。在集部其他部类中,这种情况也有发生。我们不能以此来苛责马端临,毕竟在他编纂《经籍考·集部》时,文学领域中的诸多问题或阐释得较为肤浅,或根本尚未涉及,而且凭一人之力收集的资料也会有一定局限性,故我们探寻出的线索也只能是较为粗糙、较为简单的,然而它为后世文学史著作勾勒史脉奠定了基础这一点是无法抹杀的。

总之,《经籍考·集部》解题中蕴含着众多有关宋代文学发展线索的内容,它们散见于集部的各个部类,是各自独立而且断裂开来的。研究其个体,我们只能了解文学史的某个断面,无法全面把握文学流动的史脉。但当把它们从众多解题系统中抽离出来并加以归纳、梳理,则它们共同透现出的文学发展轨迹便清晰可见了。

《文献通考·经籍考·集部》以传统目录的形式反映了宋代文学静态的水平式的发展状况,也呈现出宋代文学动态的纵向的流动态势。其中静态的水平式的描述主要表现在融会错综众家之言、删浮汰繁后形成的一个个文献解题系统;动态的纵向式脉络则以业已形成的一系列文献解题系统为基础,原始要终,推阐、连贯其中模糊、零星的发展线索而成。以“融会错综”、“原始要终”为主旨形成的静态描述和动态流变,无疑是对马端临“会通”史学观最具体、最直接、最有力的阐释。《经籍考·集部》对宋代文学的阐说虽然和现在通用的文学史著作还存在很大差距,但我们绝不能因此而否定其学术价值。我们通过实践再次证明了目录和传统学术之间天然的联系,这也是对“凡目录之书,实兼学术之史”[9]7这一论断的又一实证。

[1] 王鸣盛.十七史商榷[M].北京:中国书店,1987.

[2] 孔另境.中国小说史料·郑振铎序[M].上海:上海古籍出版社,1982.

[3] 刘昫.旧唐书[M].北京:中华书局,1975.

[4] 马端临.文献通考·自序[M].北京:中华书局,1986.

[5] 鲁迅.鲁迅全集:第六卷[M].北京:人民文学出版社,1958.

[6] 鲁迅.鲁迅全集:第四卷[M].北京:人民文学出版社,1957.

[7] 马端临.文献通考·经籍考[M].上海:华东师范大学出版社,1985.

[8] 章培恒,骆玉明.中国文学史[M].上海:复旦大学出版社,1996.

[9] 余嘉锡.目录学发微[M].上海:上海古籍出版社,2001.