论凡·高油画色彩发展的三个阶段

刘劲松

(深圳布吉高级中学,广东 深圳 518000)

19世纪最伟大的画家之一,20世纪现代主义绘画的重要奠基者文森特·凡·高,在1880年至1990年这短暂的10年期间,给后人留下了数百件油画作品,这些作品至今仍光芒四射、动人心魄,向世人不断传递出一股股强大的精神力量。

凡·高各个时期的油画都被世人珍爱,而其成熟期之油画,因其有着绚丽夺目、灿烂辉煌之色彩,尤其令人着迷。1888年4月9日凡·高在致提奥的信中写道:“一个人无法同时置身于两级与赤道,他必须选择一条路。我选的或许是色彩。”我认为,色彩对于凡·高来说,有着极特别的意义,凡·高用自己短暂的一生,拓展了色彩在绘画中的地位,我相信:读过此文的读者,将会有此同感。

在《梵·高艺术书简》(张恒、翟维纳/译)一书中,我找到了不同时期的凡·高对色彩的不同的言论,并从中基本上整理出了凡·高油画创作方式形成的轨迹,结合自己对凡·高艺术研究的长期的关注,我在此提出以下观点:凡·高油画色彩的发展可以分为三个阶段,第一阶段——自然色彩阶段(理性地描绘自然界色彩),第二阶段——学习使用明亮鲜艳且有装饰感的色彩的阶段 (主动地向印象派与日本浮世绘学习色彩),第三阶段——心灵色彩阶段(为表现自己内心感情而使用主观色彩)。

第一阶段——自然色彩阶段

时段:1881年到1885年。代表作:《吃马铃薯的人》(1885年)。

《吃马铃薯的人》

凡·高在1882年7月致提奥信中写道:“我并不害怕用翠绿或浅蓝色,以及成千种不同的灰色,因为几乎没有任何颜色是不带灰色:红灰、黄灰、绿灰、蓝灰。这是整个色彩搭配的实质。”在1882年8月致提奥信中,凡·高写道:“色彩学家就是在大自然里看到一种颜色,立即知道如何分析的人,而且马上可以下结论:那个绿色是由黄色混合黑色、蓝色而成。”在1884年6月致提奥信中,凡·高写道:“如果一个人在紫色调或与其接近的色调中放入一点黄色,就会使黄色看起来非常厚重。”他还在1885年4月的信中写道:“依我看来,农家女孩裹在破旧的蓝色衣裙中最美,衣服因遮挡风雨和阳光而呈现出最美的色调。但如果她穿上淑女的服饰,其真实性就消失了。”——从以上的凡·高的四段话,我们可以看出:凡·高当时正在对自然的色彩进行仔细地观察,并试图对其进行理性的、准确的描绘。

凡·高在这一阶段最重要的代表是 《吃马铃薯的人》(1885年),他在1885年5月致提奥信中写道:“我想你会明白我在《吃马铃薯的人》一图中的寓意……那画很暗,白色的地方罕用白色,却用中间色,是用红、蓝、黄混合而成的,比如朱砂红、绀青和鹅黄。……至于肤色……一开始,我想以黄赭、红赭和白色来画。结果太亮了,完全不对。怎么办呢?头部都已经小心翼翼地画完了,但我立即狠下心来重画,如今,那色彩像是一只泥土还黏在上面的未削皮的马铃薯的颜色。画这幅画时,我觉得‘他的农夫看起来像是以其所播种的泥土所绘画出来’这句对米勒的农民画的评价是如此完美。”这一时期的凡·高是崇尚自然的,农民画家米勒是他崇拜的偶像,他希望自己能够像米勒一样,作品尽量贴近像泥土一样朴实的农民;土地是灰色,农舍是灰色的,农民的衣裤是灰色的,农夫的脸也是灰色的,还有,在爱情与事业上都处处碰壁的凡·高,心情也是灰色的,因此,这一阶段凡·高的画面的色彩,是低沉而灰暗的。美国精神分析师、教授阿伯J.卢宾在其著作《凡·高心理传记》中写道:“黑暗和光明的交错不断在他生活中重现……他的绘画是以晦暗而开始,以光灿而结束。黑暗本身并不吸引他,他只是在黑暗的驱使下去寻找光明……他说,人,必须把自己扔入到深深的黑暗中,在苦难之路的前方闪耀着光明。”

第二阶段——学习使用明亮鲜艳且有装饰感的色彩的阶段

时段:1886年到1887年。代表作:《画架前的自画像》(1887年/1888年)、《唐古伊老爹肖像》(1887年)。

《唐古伊老爹肖像》

1886 年到1887年,凡·高在巴黎居住了约20个月,这期间,他对印象派的色彩着迷,也从日本浮世绘的装饰风格中得到启发,他的绘画色彩发生了重大的变化。在《唐古伊老爹肖像》中,凡·高以明丽的日本浮世绘版画(含葛饰北斋的《富士山》、歌川广重的《江户名胜百景》、丰国的《歌舞伎》等)为人物的背景,而唐古伊老爹像则主要以“印象派”式的用笔、用色方式画出,整幅画充满了绚丽的色彩,气氛十分轻松快乐。卡罗尔·泽美尔在《凡·高的历程》中这样评论 《唐古伊老爹肖像》:“唐古伊被描绘成具有东方特征的圣人和‘活菩萨’……·凡·高把蒙马特尔变成了日本……”(难怪日本人曾花费巨资将凡·高的几幅油画买成当时世界上最昂贵的画)

这一时期,凡·高主要处于对印象派和日本浮世绘的学习阶段,例如《阿斯尼尔花园》(1887年)一画,看起来就很像是一幅“莫奈式”公园风景。阿伯J.卢宾在《凡·高心理传记》中写道:“从蒙蒂切利那儿他学会了用猛烈而充满力度的笔法、用稠厚而富有纯度的颜料来获得画面的光艳和明灿。从日本版画中他学会利用大面积的明亮颜色来进行表现……”

凡·高曾经所持的 “几乎没有任何颜色是不带灰色”的观念,已经被他自己完全突破,其早期油画中阴郁的色调已经被基于对比色搭配的明亮色调所取代。真正的“凡·高色彩”就要来了。

第三阶段——心灵色彩阶段

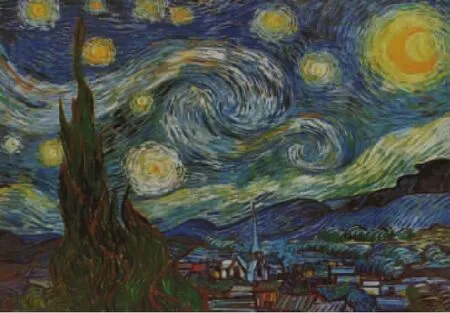

时段:1888年2月到1890年7月。代表作:《阿尔勒的朗卢桥》(1888年)、《播种者》(1888年)、《夜晚的咖啡座》(1888年)、《农民埃斯卡利耶肖像》(1888年)、《花瓶中的12朵向日葵》(1888年)、《凡·高的椅子》(1888年)、《柏树》(1889年)、《星月夜》(1889年)、《黄色背景中的鸢尾花》(1889年)、《奥维尔的教堂》(1890年)、《加歇特医生肖像》(1890年)。

《星月夜》

29个月的时间,对于一般人来说,不算太长,可能在平平淡淡中就度过了。但是,从1888年2月开始的这29个月,对于凡·高来说,有着特别重要的意义,如果没有这29个月,凡·高将不会成为大师,我们将看不到那像太阳一样发光的“向日葵”、像火焰一般向上蹿升的“柏树”、像交响乐一般激荡心灵的“星空夜”……·

1888年2 月,因为种种麻烦缠身,凡·高突然离开了巴黎。卢宾写道:“他怀着沮丧的情绪,像一个殉道者,为了理想,他被迫再一次进行迁居;在他来到巴黎将近两年之际,冬天已经到了尽头,他朝着阳光明媚的普罗旺斯进发,去迎向那里的早春……·文森特发现了普罗旺斯,那里的大自然对他有强烈的吸引力,在那里,他可以为他对明亮的光感和鲜艳的色彩日益增长的兴趣找到最理想最适宜的环境。所以,他再一次厌烦于纷扰的生活,觉得自己需要远离那些引起他忧心忡忡和郁郁不乐的人和事的时候,这座较为边远的小城就成了他的最佳选择。”

在阳光明媚的小镇阿尔勒,凡·高深深地陶醉其中,他说:“寂寞已不再使我过多地烦恼,因为我发现了明亮的阳光和它在自然界产生的效果,那是如此令人神往。”在1888年3月30日的书信中,他写道:“你会理解南方的风景无法用紫色的色调绘出。例如,一个南方人,一个属于南方的人,会保留运用灰色,但现在色调明显更多彩起来,天蓝、橘色、粉红、朱红、明黄、鲜绿、明亮的酒红色、紫色。……·加强所有的色彩能够再次获得宁静与和谐。自然而然地发生,与瓦格纳的乐曲类似……·当我为阳光和色彩效果做选择的时候,没有什么能阻止我这样想:将来会有许多画家跑到热带国土上去画画。你想象一下,这会是一场绘画的革命。”这段话中,“加强所有的色彩能够再次获得宁静与和谐”这句话给了我特别的启发——或许,同时提高所有颜色的纯度正是凡·高式色彩的一大秘密。这段话,充分表达了凡·高对明艳多彩的色彩效果的强烈追求;一个激动不已的画家已经在阿尔勒、在自己的画布上进行一场真正意义上的色彩革命了。

1888年6 月4 日,凡·高在致提奥的信中这样描写阿尔勒的夜色:“一天晚上,我沿着寂寞的海边散步,感受既不快乐也不哀伤,而是纯粹的美。湛蓝的天空点缀着的云的蓝色比基本的钴蓝更深,还有些云朵呈清蓝色,类似银河的蓝白。深蓝处星星闪烁,绿色、黄色、白色、粉红色诸色,更明亮,更灿烂如绿宝石、青金石、红宝石、蓝宝石等宝石。海呈深蓝色……·”同年6月18日,他在给朋友贝尔纳的信中又写道:“但是当我开始画星空的时候,所有的景象都来自我的大脑。”分析这两段话,我发现了凡·高之所以能创造出那些美丽夜空的奥秘——天空上的星光,点亮了凡·高的心灵,而凡·高的心灵,又将“天空上的星光”在画布上点燃。当我凝视《星空夜》中那些光芒四射的星星时,我似乎已经触摸到了凡·高的那颗澎湃跃动的心。凡·高的如烈焰一般色彩,正是他强大而炽热的内心的反映,是他将自己对世界无限的爱融入到艺术之中的结果;凡·高的色彩,不仅来自大自然,更来自他的心灵。

这一时期,凡·高在油画中大量运用互补色,他解释说:“要用两种互补色的结合表现两个情侣的爱情,它们的混合,它们的相互对应,形成了神秘又令人感动、丰富而又互为一体的基调。”“缤纷的色彩,它们相互作用而得以灿烂辉煌,它们结成了伴侣,就像男人和女人一样,使彼此臻于完美。”从凡·高的这些语言,我领悟到:“凡·高式色彩”已经超越了对外在景物的表现,它已经具备了表现内在情感的独立的价值。

凡·高认为:“色彩不仅用以传达光照和反射的幻影,它本身就是对事物的表现。”“颜色不是要达到局部的真实,而是要启示某种激情。”1888年11月16日,他在给朋友的信中写道:“我不知道你是否能够理解,一个人可以通过色彩来做诗,就好像你可以在音乐中寻到安慰。”分析这三段话,我认为:这一时期的凡·高,已经将色彩置于其艺术中最重要的地位,色彩被他赋予了前所未有的意义;凡·高已经变成了一位用色彩来做诗的诗人。

批评家阿尔贝·奥里埃评论说,唯有文森特“领悟到物体色彩中蕴含如此强烈的跃动感,如此铿锵有声的金属节奏,如此宝石般晶莹剔透的特质”。正是对色彩的发展,使凡·高跻身人类最伟大艺术家的行列。

综上所述,凡·高油画色彩经历了三个阶段:一、自然色彩阶段——理性地描绘自然界色彩(向自然学);二、学习使用明亮鲜艳且有装饰感的色彩的阶段——主动地向印象派与日本浮世绘学习色彩(向他人学);三、心灵色彩阶段——为表现自己内心感情而使用主观色彩(表现自我心灵)。

学习色彩绘画,一定要对景物(或许还有人物)进行色彩写生,但是如果只写生,而不去研究他人(古今中外)成功的色彩作品,要想把握色彩的奥妙也是不可能的。现在,几乎每一个色彩学习者都能做到“向自然学”和“向他人学”,而“表现自我心灵”则只有极少数人能做到,因为这需要类似“凡·高”般的强大的个人意志、对生活与艺术的强烈的爱、对实现自我的不懈追求和持续的艰苦劳动,而这些是一般人所难于做到的。

向自然学、向他人学、表现自我心灵,这三个阶段属于凡·高,也应该属于每一个艺术学习者,因为,远去的大师已经向后人明示出了一条尽管充满艰辛,却是通向光明的大道。

为了表达我对凡·高的敬意,在本文结尾处,我要再抄录一段他在1890年7月10日写给父母的信(当月27日,凡·高开枪自杀,29日,凡·高离世,走完了37年零4个月的生命历程):

“此刻,我完全沉醉于山脚边的广阔平原与麦田之中,浩瀚如海,一片犁过和播下过种子的泥土上呈现出嫩黄色、嫩绿色、嫩紫色——正在开花的马铃薯一畦畦地交织其间,一切均在柔和的蓝、白、粉红、紫色调的天空怀抱之中。我正处于极其平静的心境之中,处于绘画此景的心境之中。”

[1] 张恒,翟维纳译.梵·高艺术书简[M].北京:新星出版社,2010,3:115、117、217、219、258、260、273、277、330.

[2] 阿伯.J.卢宾著.凡·高心理传记[M].北京:文汇出版社,2008,4:22、23、36、37、38、178、184、206、207.