前概念和相异构想的理解及启发

吴 迪 李 贺 朱俊孔

(山东师范大学物理学院,山东 济南 250014)

教师在教学的过程中发现,学生在学习新知识之前,往往对物理现象形成了自己的想法和观念,用以理解生活中遇到的事物和现象.这些想法有时和科学的物理概念没有冲突,但许多时候则是不相容的.国外研究者称之为“前概念”(preconception)或“相异构想”(alternative).

1 前概念和相异构想的理解

现在人们普遍意义上理解前概念一般是指学生在接受正式的物理教育之前,由长期的日常经验形成的对事物、现象的看法和观念.按照认知心理学的观点,这种前概念的存在是必然的,因为个体天生具有组织思维过程,从出生就开始了探索环境、认识环境、适应环境的活动,在活动中构建了特定的认识模式,前概念就是这种图式的反映.但他们只是对事物和现象非本质的认知,而且由于物理概念揭示的是复杂纷繁的自然现象的本质,具有一定的抽象性和复杂性,所以前概念中许多是与科学概念相悖的,不利于学生新概念的构建.如学生根据日常生活经验得出“力是维持物体运动的原因”,“重的物体比轻的物体下落速度快”,“超重和失重就是重力的增加和重力的减小”等等.

相异构想泛指所有与正统科学概念不同的想法.相异构想不仅包括学生在未接触到正规物理教学时形成的认识,还包含授课之后学生形成的不科学的概念.学生经历过正规的物理教学过程,但因某些原因,如教学方法、学习措施、思维逻辑等,在知识建构的过程中,旧的概念可能与新的概念产生干涉,原来并不牢固的概念变成了相异构想.在物理概念的学习过程中,学生在接触到新的知识时,总试图用旧的知识结构与思维方式来理解并转化为自己的知识,所以在新旧知识的碰撞和建构的过程中,原有格式改变以适应现实.有时出现认知的冲突时,学生经常不自觉地拒绝接受新概念,因为概念的形成需要较长时间,所以前概念在学生头脑中是牢固的,改变它也是困难的,这时就产生了相异构想.

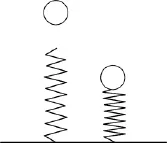

基于以上的分析,前概念与相异构想并不等同,它们之间互有交叉,如图1所示.

2 教学策略的启发

教学实践表明,前概念和相异构想阻碍了学生对知识的理解和对物理知识框架的构建,是导致物理难学、学生不乐意学的一个十分重要的原因.因此教师需要研究学生前概念和相异构想,了解学生的前概念和相异构想的内容和性质,寻找产生的原因,采取应对教学策略.

新课之前要了解学生原有的知识和思维方式,并分析其对理解新知识会有什么影响,然后采取有针对性的教学策略,引导学生认知冲突,纠正错误概念,从而建构出科学的概念.前概念具有隐蔽性,所以教师要通过一定的途径和手段来暴露前概念.教师了解学生的前概念,重要的是靠教学中学生的反馈信息和教学经验的积累,还可以通过谈话交流、讨论、问卷调查等具体方法.在一些共同的物理概念中,不同区域的学生一般拥有一些共同的前概念,所以调查的结果可以推广应用.

图1

2.1 突显前概念和物理事实的冲突,充分利用演示实验和探究实验

经历视觉上的冲突和震撼,造成认知结构的不平衡,促成原有知识结构的顺应,用科学的概念代替原有的错误观念,实现错误前概念向科学概念的转变.前概念是以实际生活中大量直观生动的现象作为支撑,建立在对于这些现象的概括、抽象化之上的,有逻辑上的合理性,是学生自主的智力活动的结果.所以暴露前概念的矛盾,也要从现象入手,为学生提供感性材料,在此可以用演示实验向学生展示.概念是在科学实践中逐步形成和发展起来的,所以说概念的形成离不开实验,亲身进行各种各样的实际活动是建立概念的必要条件,概念的形成和发展过程对每个人来说都不一样的,即遵循一定的发展规律又有每个人自己的独特的发展方式.探究式实验教学为每个学生提供形成概念不同方式的条件,并满足每个人探究的天性.大多数物理概念均可通过观察和探究得到,通过学生直接感知有相互联系的材料,用文字或语言概括出所探究的事物和现象的一般特征,得出物理的概念,并与其他事物和现象的一般特征加以对比和区分.学生面对无法用已有知识解释的现象,自己对问题提出猜想并动手进行探究来获得科学概念,纠正错误的前概念,实验充分实现了概念的可操作性.

以初中物理课本中“科学探究:串联和并联电路的电流”一节为例,在学习本节之前学生已学习了电路的基本知识,并对电路有其电流大小的表述,但没有具体介绍电流这个概念.课前可通过访谈一部分学生对电流的认识或自答笔试题.课前操作便于教师对整个教学过程的设计,因题量少,学生易于得出答案,也可在教学过程中进行.本节课开始教师先向学生介绍电流,课文中把电流类比为“水流”,然后展示上节学习过的串并联电路图(如图2、图3所示),提问学生A、B、C、D几点的电流大小,学生给出自己的答案,使学生隐藏的前概念充分暴露.那事实如何呢?引导学生设计探究实验方案,通过自己动手实验找出答案.

图2

图3

没有正视冲突的学生学习完本课后,即使已通过实验得出串联电路电流各处相等,但仍存在电流经过用电器会减小的困惑,他们认为电流被用电器消耗掉了.但是正视了这个冲突之后,存在这样困惑的学生比率普遍降低.

重的物体比轻的物体下落的速度快,这是人们通过生活经验得出的普遍结论.教学过程中教师首先演示两个相同的纸片静止释放,再折叠其中一张,重复操作,得出学生认识上的矛盾,然后通过演示真空管实验得出结论,解决认知冲突,接受正确的物理概念.

在日常生活经验中看到木块浮在水面而铁块下沉,就会形成判断物体漂浮和下沉的依据:轻的物体浮,重的物体沉.授课过程中首先提出针在水里会下沉,沉重的轮船却漂浮?然后可以通过直观的演示实验,更明显地显示出认知的冲突,演示之前先让学生猜一猜:将不同种类的轻铁块和重蜡块放入水中,会发生什么现象?学生在不知不觉中进入了新课程的学习.

2.2 在教学过程中,从物理概念和物理规律入手

相异构想在学生应用物理概念的过程中充分表现出来,如做练习和考试时,错误的解题过程,这也是教师认识和积累学生相异构想的素材的途径之一.教师要善于总结归纳学生做题中的错误,寻找错误答案后面隐藏的思维方式,不仅仅要纠正答案,说明正确解题思路,而且要找出错误的根本原因,暴露其隐藏的相异构想,制造机会让学生认识到它的局限性和错误性,使学生放弃旧的观念接受新的观念.

在学习了加速度之后,学生会对加速度的理解存在困惑.明明是加速度怎么会造成速度的减小呢.究其原因一个是对“加”的汉语理解泛化,没有把它转化为物理语言,再一个就是不明白加速度的矢量性质以及加速度产生的本质原因,这些可以通过平时的练习总结归纳得到.

通过练习题目分析小球在下落过程中的加速度方向和大小的变化(如图4所示),可得出学生拥有的对加速度的相异构想.在弹簧被压缩了x=G/k之后,仍然认为小球的加速度是竖直向下的,这类答案错把球的运动方向当成加速度的方向.本质原因是学生对加速度和速度产生的混淆.在讲解过程中把问题放大化,不仅给出加速度的正确判断,还要让学生明白加速度产生的原因是物体受力.有必要的话,简单对加速度的概念重新进行一下科学抽象,以促进学生对概念的顺化,形成更深刻、更全面的理解.

3 小结

对前概念和相异构想的研究,有利于促进学生对物理概念的理解、物理知识的建构和应用,有利于促进学生跨越前概念和相异构想的障碍,形成完整、科学的物理知识体系.

图4

1 宓子宏.物理教育学.杭州:浙江教育出版社,1992.

2 王敏.浅谈物理教学中的前概念.教学与管理,2010(1).

3 杜军义.高中学生学习物理的相异构想初探.物理教师,2002(6):23