地市报推进“走转改”的方略与路径

文/叶大军 童钟鸣

(作者分别是黄冈日报社副社长、副总编辑,《鄂东晚报》副总编辑、主任记者)

地市报“走转改”突破口在哪里?一要消除“冷漠症”,二要治疗“近视症”,三要驱除“疲劳症”,四要革除“依赖症”,五要整治“网恋症”。

发挥地市报特有优势

一是发挥好传统优势。因为长期职业养成,加上采编主要对象在基层,地市报新闻采编活动形成了良好的“走基层”传统,一批批地市报新闻工作者,特别是老一辈新闻工作者坚持深入基层,“脚板底下出新闻”,采写了一大批带着基层泥土芬芳的优秀新闻作品。

地市报老一辈新闻工作者植根于基层,面向基层群众的优良传统和作风,是一笔宝贵的精神财富,为“走转改”活动树立了标杆,提供了精神动力和追求方向。广大地市报新闻工作者应自觉继承优良传统和作风,面向基层,深入基层,贴近基层,以基层作为新闻工作主战场,采写了大量富有时代特色和生活气息的新闻作品。

二是发挥好地域优势。从行政区划看,地市作为全国第三级行政区域,相对于中央、省级媒体,地市报离基层单位和基层群众的时空最近,向基层辐射、覆盖的点多线长距离短,这为地市报新闻工作者深入基层采访报道,坚持“走转改”常态化提供了客观条件和时空便利。因为距离相近,深入基层更便捷,能在采访上抢得时效先机。因为地缘亲近,方便与基层群众接触和沟通,能在采访上占得感情先机,容易获取新闻信息。因为采访成本低,利于增加“记者走基层”的频率和时长。

三是发挥好资源优势。因为时空距离近,所以新闻资源获取得天独厚。地市报新闻工作者与基层距离近、与群众联系密切,便于拥有和开采基层新闻“富矿”,深入基层发现、采集、占有、发布和运用新闻信息资源最方便、最快捷、最节约,特别是对突发新闻的及时采访报道、先进典型的深入采访、深度报道的纵深发掘,既能抢得先机,更易采集和掌握丰富的新闻资源。

开展“走转改”活动,正好切中地市报新闻改革创新的重点和要点。地市报要实现新闻立报、强报、活报,就应“靠山吃山”,利用好身边(基层)丰厚的新闻资源,将“走转改”活动与本地新闻的开采、提炼和传播紧密结合起来,两者互为促进,相得益彰。

四是发挥好人脉优势。在新闻竞争日趋激烈的今天,人脉关系也是一种宝贵的竞争力资源。通过广泛的人脉资源能采集和拥有新闻资源,如地市直单位、县乡镇宣传部门和宣传干部、通讯员队伍,成为地市报新闻信息采集的一支不可或缺的人脉资源。

新闻来自基层最前沿,地市报开展“走转改”活动,除了新闻媒体加强与基层紧密联系,新闻采编人员增强与基层群众的感情联系外,还要用好所拥有的各种人脉资源,建立新闻线索采集和采写网络,及时、全面报道基层建设火热的场景和基层群众丰富多彩的生活。

化解地市报采编作风问题

在“走转改”活动中,地市报需要重视和消除部分新闻工作者身上存在的五大采编作风“病症”。

一要消除“冷漠症”。冷漠症即心如止水,麻木不仁。部分地市报新闻工作者对基层缺乏兴趣,对基层群众缺少感情,新闻采编活动往往眼睛向上,喜欢跑机关泡会场,对基层建设与发展视而不见,对基层群众生活冷暖漠不关心,更不会主动走进基层走近群众,报道基层真情实景,反映群众诉求。诊治冷漠症,关键要始终坚持马克思主义新闻观,牢固树立新闻服务大局、服务基层和服务群众的观念,坚持带着感情走基层,与基层群众打成一片。

二要治疗“近视症”。近视症即自我封闭,视野狭小,心无全局。部分地市报新闻工作者躲进楼宇成一统,不见风雨,新闻采编活动单一肤浅,眼光只盯身边近处,对距离稍远的基层不愿走近和近距离观察调研,对基层情况和群众关切模糊不清,采写的新闻作品缺乏“景深”和“温度”,没有广度、厚度、力度和热度。

诊治近视症,需要放下身架,抬头远望,拓展采编工作视野。基层是新闻的活水源头,地市报新闻工作者应主动走出楼宇,自觉地走进乡村田野、厂矿企业,走进寻常百姓家,坚持带着追求走基层,用脚板丈量基层大地,用好奇的眼睛观察,采集、记录基层鲜活的新闻。

三要驱除“疲劳症”。疲劳症即精神疲沓,缺少精气神。部分地市报新闻工作者缺乏深入基层的热情和激情,视深入基层为畏途,工作疲于应付,怕苦怕累,懈怠厌倦,采编工作平庸无奇。

诊治疲劳症,重点是提振精神,培养兴趣,敬业奉献,孜孜以求。人无精神,大事难成。对基层产生精神和视觉疲劳,主要是置身基层之外所致,缺乏对基层的感性和理性认识,难有走近基层的亢奋。其实,基层场景绚丽多彩,坚持带着信心走基层,做到下得来沉下去,投入真情与激情,以记者的独有的敏锐,观察、追寻和追问,就会天地开阔,神清气爽,工作热情迸发。

四要革除“依赖症”。依赖症即不思进取,工作依靠他人,徒有虚名。部分地市报新闻工作者以职业为便利,过分依赖基层通讯员或基层作者,以与基层通讯员合作挂名为形式,不深入基层,投机取巧,在编辑部遥控操作,自己不动一脚步,不写一笔墨,便化身到基层,不劳而获,“大作”迭出。

诊治依赖症,重在治庸懒。新闻工作辛苦而严肃,容不得偷懒和马虎。敬业是新闻采编工作的灵魂,需要用独立和吃苦精神作支撑。加强采编作风建设,强化“不到现场不写新闻”和“没有参与采写不署名”的理念,引导采编人员克服偷懒和不负责任行为,坚持带着思考走基层,自觉深入基层一线,杜绝新闻采编“不劳而获”现象发生。

五要整治“网恋症”。网恋症即迷恋网络,在网上淘稿写稿。部分地市报新闻工作者作风飘浮,关起大门,足不出户,端在电脑前,或搜索网页找线索,或对网上信息东拼西凑,糊弄成文,或进行所谓的无线采访……不知基层在何方,新闻现场在如何,却煞有介事地在采编大楼或家中杜撰。

诊治网恋症,重要的是端正新闻思想,纯洁职业操守。新闻活水之源在基层一线,新闻采写不下基层,沉下深水抓“活鱼”,而迷恋于网络,虚假新闻将层出不穷,后果十分严重。因此,要引导地市报新闻工作者排除网络不利干扰,坚持带着责任走基层,自觉到基层到群众中去,到鲜活的现新闻现场中去。

把握“走转改”活动的有效路径

“走转改”活动是新闻媒体永恒的主题和一项长期的任务,更是新闻工作者的终生职业实践和追求。实现“走转改”活动的常态化、长效化,需要媒体相关机制推动和激励机制保障。地市报应精心制定“走转改”线路图,深入持久地、扎实有效地开展好这一活动。

首先实行制度化保障。从地市报新闻采编工作的动员、引导到管理和考核应将“走转改”活动要求和办法写进报社管理“红头文件”中,予以制度化界定。不论环境和形势的变化、采访手段的优化和地市报管理层发生变动更替,“记者走基层”这一新闻采编理念和方式不能动摇,深入基层获取新闻的形式和途径不能变移,变革和清新新闻文风的追求不能懈怠,并形成常规,接力相袭,传承下去。同时做好机制跟进,地市报新闻管理与运作机制对“记者走基层”,采写基层新闻作出相应硬性要求,实行目标管理,推动“走基层”成为新闻采编常态和自觉行为。定任务有考核,即每月用制度规定下基层数量和稿件质量,引导和督促地市报新闻工作者“走”为上策,“下”为主动,自觉将深入基层采写新闻作为一种职业动力、追求和行为,不断开采基层新闻“富矿”。

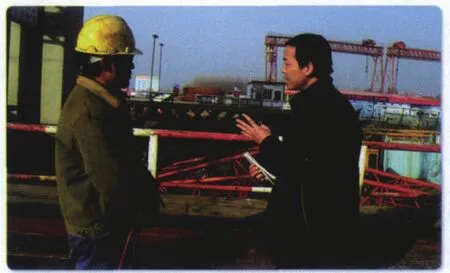

2011年12月24日,本文作者之一,黄冈日报社副社长、副总编叶大军(右)在黄冈长江大桥建设工地采访来自河南省开封市的建设者郭彦令(左)。

其次推行常态化管理。“走转改”活动中,“走”是前提和形式,“转”是关键和过程,“改”是目的和效果。其中最直观和可感知的是“走”的形态。运用多种有效办法,将“走转改”活动常态化,一要队伍推进,建立“记者走基层”团队和梯队,帮带促进,接力传承,生生不息。二要活动深化,重视新闻策划,开展多种形式的采访活动,创新和丰富“记者走基层”形式和内容。三要点面互动,“记者走基层”既要全面铺开,还要重点关照,可以尝试建立多个“记者走基层”新闻实践基地,深化活动成效。四要栏目承载,设立和固定“走转改”新闻栏目,形成新闻传播关注点,引导记者坚持采写基层新闻,向读者传导基层新闻资讯。

第三完善导向性激励。一是发挥示范效应,地市报负责人应主动参与“走转改”,带着实践,当好表率。二是发挥倾斜效应,采编绩效考核向“走转改”活动偏重,对采自基层的新闻作品厚爱一分,在版面编排上给予突现,其中鲜活的新闻作品可上头版,甚至登上头版头条显要位置。同时,对经常“走基层”记者高看一眼,在绩效考核给予倚重,科学核定工作量,相应提高采自基层新闻作品稿酬。三是发挥激励作用,在各级新闻奖推荐、评选时,应充分地向深入基层采写的新闻作品倾斜,奖励具有较高新闻价值的基层新闻作品。同时在评先表彰和提拔重用新闻干部时,向勤于和乐于走基层、并做出良好成绩的地市报新闻工作者倾斜,让他们付出有回报、有甜头、有奔头。

——致敬殡葬工作者