关于申报新能源示范城市和产业园区的通知

各省(区、市)发展改革委(能源局)、新疆生产建设兵团发展改革委:

城市是人类活动和经济社会发展的重要载体,也是能源终端消费最为集中的区域,城市能源的清洁高效利用对城市可持续发展影响重大。为落实可再生能源发展“十二五”规划,提高城市清洁能源比例,促进资源节约型和环境友好型社会建设,国家能源局将组织开展新能源示范城市和产业园区的申报工作。现将有关事项通知如下:

一 指导思想和工作思路

新能源示范城市是指在城市区域能源发展中,充分利用当地丰富的太阳能、风能、地热能、生物质能等可再生能源,使可再生能源在能源消费中达到较高比例或较大利用规模的城市。

新能源示范城市建设的指导思想是:全面贯彻落实科学发展观,以优化能源结构、建立现代能源利用体系为目标,按照“清洁高效、多能互补、分布利用、综合协调”的原则,积极探索各类新能源技术在城市供电、供热、供暖和建筑节能中的应用,减少城市发展对化石能源的依赖,提高新能源利用在城市能源消费中的比重,增强城市可持续发展能力。

新能源示范城市建设的主要内容是:促进各类可再生能源及技术在城市推广应用,重点推进太阳能热利用和分布式太阳能光伏发电系统、分布式风力发电、生物质清洁燃料利用、城市生活垃圾能源化利用、地热能及地表水和空气能量利用、新能源动力交通等。促进适应新能源利用的技术进步,建立适应城市新能源发展的管理体系和政策机制等。

新能源示范城市的申报主体为:地级市和县级市(不包括已申请绿色能源县的县级市)。副省级以上特大型城市可选择其中的一个城区申请,具备较大可再生能源利用潜力的产业园区可申报新能源示范园区。新能源示范城市由各省(区、市) 能源主管部门统一组织申报。

二 基本条件和评价指标

(一)基本条件

新能源示范城市应符合以下基本条件:

1.综合能力达标。按期完成国家和省(区、市)政府下达的主要污染物总量削减任务;规模以上单位工业增加值能耗小于全省(区、市)平均水平,或“十一五”期间规模以上单位增加值能耗下降幅度大于全省平均下降幅度;新建建筑满足所在地区对建筑节能的要求;上年城市环境综合整治定量考核不低于全省(区、市)平均得分。

2.有较好新能源利用基础。至少有两类新能源利用具有良好条件。城市新能源消费量占能源消费总量的比重不小于3%,或新能源年利用量达到10万t标准煤。可利用的新能源主要包括城区的太阳能、风能、生物质能、地热能,以及城市区域消费的当地生产的其它可再生能源。

(二) 评价指标

新能源示范城市评价指标包括3类:

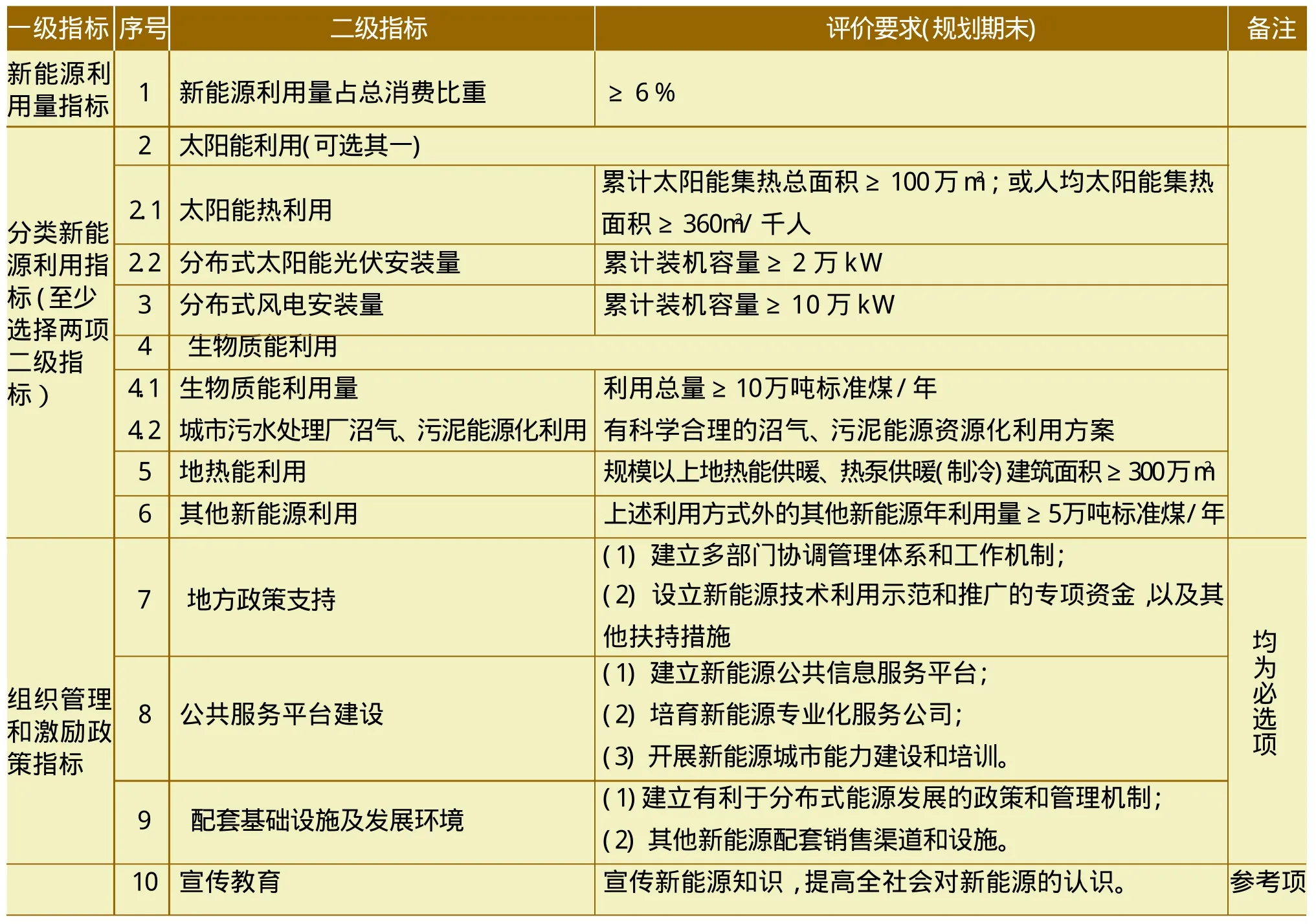

1.新能源利用量指标。规划期末城市新能源占能源消费比重达到6%以上。规划期为2011~2015年。

2.分类新能源利用指标。分类指标是评价某一种新能源利用方式在城市的利用程度,包括太阳能、风能、生物质能、地热能等指标。申报城市可根据自身资源特点至少选择2类。(1) 太阳能利用指标包括两类:即太阳能热利用量指标和光伏发电安装量指标,两类指标可任选其一。指标要求分别为:累计太阳能热水器集热面积达到100万m2或人均太阳能集热面积大于每千人360m2;累计城市太阳能分布式光伏发装机规模大于2万kW。(2)风能利用主要指接入所在城市配电网且电量在当地消纳的分布式风电,指标要求是累计分布式风电装机容量大于10万kW。(3) 生物质资源利用指标包括2项,一是生物质替代城市能源消费量大于10万t标准煤,选择该类指标的此项为必选项;二是具有科学合理的城市沼气、污泥资源化利用方案,此项为任选项。(4) 地热能源利用(包括地表水和空气能量)指标要求是新增地热(热泵)供暖或制冷建筑面积大于300万m2。(5) 其他新能源利用。上述利用方式之外的其他新能源利用,其年利用量达到5万t标准煤。

3.组织管理和激励政策指标。主要包括3项,包括地方政策支持、公共服务平台建设、配套设施建设和宣传教育等。前3项为必选项,后1项为参考项。

三 基本要求

(一) 高度重视规划编制工作。从城市可持续发展的角度,提高对新能源示范城市建设的认识,以规划编制为抓手,落实城市新能源发展思路和重点措施。申报城市能源主管部门要在所在地政府支持和有关部门配合下,组织编制新能源示范城市发展规划,挖掘新能源发展潜力,明确城市新能源发展目标、项目布局、运营模式和政策措施等。各省级能源主管部门要积极做好本地区新能源示范城市规划编制的组织、指导和协调工作。

(二) 综合协调开发新能源利用。合理选择具有优势的新能源资源,以适宜规模化应用、技术成熟和经济合理为原则,在整体规划和系统组织的前提下,统筹利用各类新能源,形成较大规模利用和整体配套的产业体系。鼓励开展有特色的新能源利用项目示范,支持智能电网、新型储能、新能源交通等技术在城市的利用,为新能源的规模化利用创新条件。

(三) 探索分布式新能源发电的发展方式和政策机制。从分布式新能源发电的发展规律出发,根据电网网架结构和电力负荷特点,因地制宜发展城市分布式新能源发电,所发电量主要用当地用户自用或在本地电网内消纳。探索适应分布式新能源发电的政策机制,建立用户侧分布式发电与网供电相互竞争的政策和管理机制,提高分布式发电的市场竞争力。

(四)创新城市新能源发展模式。通过促进城市新能源的规模化利用,着力构建城市新能源供应模式创新。按照“政府扶持、企业负责、市场运作、多方支持”的原则,探索城市新能源发展的新型运营管理模式。鼓励专业化投资、经营企业参与城市新能源建设,鼓励同类项目由同一项目法人投资建设和运营管理,形成城市新能源利用的规模效益。

(五)加强组织协调和政策支持。新能源示范城市应建立统筹协调的开展新能源利用的管理体系和工作机制,各部门应密切配合,协调推进城市新能源利用,使各类新能源互相补充,形成良好的整体发展效果。鼓励各省(区、市)及申报城市结合本地实际,制定有利于城市新能源发展的经济扶持政策。

请各省(区、市)发展改革委(能源局)按照上述要求,选择本地区新能源资源条件和发展基础较好的城市,组织开展新能源示范城市规划和推荐申报工作。各申请城市要按照有关要求,加强组织协调,做好规划编制工作,查明本地新能源资源条件、明确发展思路、发展目标和实施方案,经省级能源主管部门初审后上报国家能源局。国家能源局将组织专家对新能源示范城市规划规划等申请材料进行评审,并根据专家评审意见提出新能源城市规划批复意见,作为新能源示范城市编制实施方案的主要依据。

附件:一、新能源示范城市发展规划编制大纲

二、新能源示范城市评价指标体系及说明(试行)

附件一

新能源示范城市发展规划编制大纲

前言。概括说明规划编制背景、意义或必要性、研究论证过程和规划目标。

一 城市发展概况

介绍城市自然地理、社会经济发展、行政区划、城市建设、节能减排、环境综合整治、能源消费结构及供需现状等情况。简述国家或省级节能管理部门下达节能减排目标的完成情况,建筑节能管理部门组织的建筑节能专项检查的完成情况,城市环境综合整治定量考核目标的完成情况及主要污染物总量削减任务的情况。

二 新能源发展条件及存在的问题

分析城市新能源资源条件和发展潜力,能源供应现状及存在的问题,新能源开发利用现状及存在的问题,电网网架结构及配套建设条件。重点从政策条件、投资管理、技术措施、运营维护等方面,分析城市新能源发展的有利条件和面临的障碍。

三 发展思路、基本原则和发展目标

阐明新能源示范城市的发展思想、基本原则和发展目标。新能源发展目标要包括总体目标和分项目标,要与城市能源发展总体目标协调一致,要具有可行性和可考核性。重点根据城市新能源资源潜力、各种新能源技术的成熟度和经济效益,因地制宜选择新能源重点领域及其利用方式,提出规划期末城市新能源开发利用总量目标,新能源利用累计规模和消费增幅指标,各类新能源的开发利用量等分项目标。

四 重点工程和示范项目

根据新能源资源条件、市场需求、技术水平、经济效益等提出规划的重点工程和示范项目。明确项目的分年度实施计划、规划布局及运营管理等方面的内容。

各城市可以根据本地区的新能源资源优势、产业基础和发展需求,研究提出具有一定特色的建设领域。例如,在太阳能及地热能资源优良的城市,提出新能源集中供热采暖示范项目布局及建设任务等;在风能资源较好的城市,提出以分布式风电开发项目及建设任务等;在具备大规模沼气利用条件的城市,提高沼气管网供应生活燃气的项目及建设任务等;同时,要提出各重点工程和示范项目的投资和商业运营模式。

五 投资估算及经济效益分析

估算规划期内实施重点工程和示范项目所需投资,明确资金筹措渠道。适合商业化投资经营的项目应由企业筹资。鼓励省级政府和申报城市的政府设立支持新能源示范城市建设的专项资金。分析规划实施后对当地经济发展的影响及产生的经济效益。

六 环境和社会影响效益分析

从减少化石燃料消耗、减少污染物和温室气体排放、节能、节水等方面对新能源的开发利用进行环境影响和环境效益分析,对可能出现的负面影响提出相应的对策措施。对所在地的能源安全、城市环境、居民收入、居民就业、基础设施建设、经济发展和城市化进程等进行社会影响和社会效益分析。

七 组织保障措施

提出新能源示范城市建设的管理体系、工作机制、明确牵头部门、参与部门(单位)和责任人。从政策、组织管理、资金、服务体系等方面提出切实可行的保障措施。

附:新能源城市规划编制说明。主要说明规划编制依据、背景、编制过程及需要说明的问题等。

附件二

新能源示范城市评价指标体系及说明(试行)

一 新能源示范城市评价指标体系

(一) 基本条件

申报新能源示范城市须同时符合以下两项基本条件,即“城市综合能力达标”和“城市新能源消费基础比重达标”。

1 城市综合能力达标

申报城市综合能力达标应符合以下条件:

(1) 按期完成国家和省级政府下达的主要污染物总量(包括SO2、COD)削减任务;

(2) 规模以上单位工业增加值能耗小于所在省(区、市)的平均水平,或“十一五”期间规模以上单位工业增加值能耗降幅大于所在省(区、市)的平均降幅;

(3) 新建建筑符合所在省(区、市)政府建筑节能要求;

(4) 上年城市环境综合整治定量考核不低于所在省(区、市)的平均水平。

2 城市新能源利用基础达标

城市新能源利用量占能源消费总量的比重≥3%,或新能源利用量达到10万t标准煤/年。

(二) 评价指标

评价指标包含三类一级指标,分别为新能源利用量指标、分类新能源利用指标和组织管理及激励政策指标(见表1)。

二 新能源示范城市评价指标体系说明

(一) 基本条件

评价指标体系中的基本条件是新能源城市入选的必备前提条件,若其中一项未达标则予以否决。

1 城市综合能力达标

城市综合能力是指城市经济、社会、能源、环境等综合发展能力,首先应在节能环保方面基础较好。具体内容及要求如下:

(1) 按期完成国家和省级下达的主要污染物总量削减任务(包括SO2、COD);

(2) 规模以上单位工业增加值能耗小于省(区、市)平均水平,或“十一五”期间规模以上单位工业增加值能耗降幅大于省(区、市)的平均降幅;

(3) 新建建筑满足省(区、市)对建筑节能的要求;

(4) 城市环境综合整治定量考核结果不低于本省(区、市)的平均得分。

2 城市新能源利用基础达标

城市新能源利用基础指标是指基准年城市新能源利用量占城市能源消费总量达到一定的百分比,或利用量达到一定规模。其中,基准年是指2011年,如果该年度统计数据不完整,可采用2010年作为基准年。该项指标旨在表明新能源城市应具有较好的新能源利用基础。

具体要求是申报城市的新能源利用基础比重不低于3%,或新能源利用量达到10万t标准煤/年,两者满足一项即可。

城市能源消费总量是指在城市内消耗的各种能源折合标准煤后的数量,城市能源消费量按申报城市能源统计年鉴或统计局公布的相关数据(按发电标准煤耗) 进行计算。

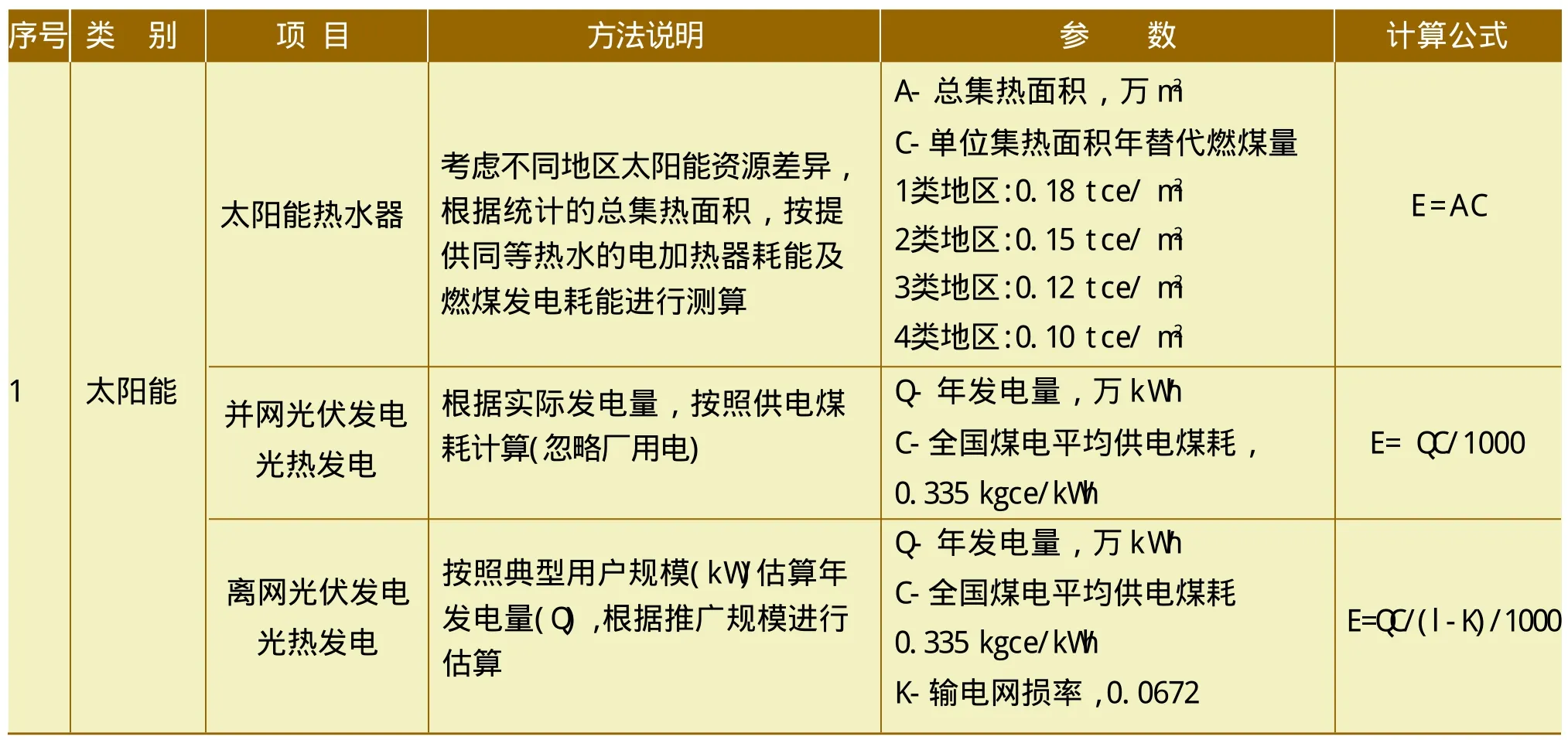

新能源利用量统计及计算方法见表2。

表1 新能源城市评价指标体系

(二) 评价指标

1 新能源利用比重

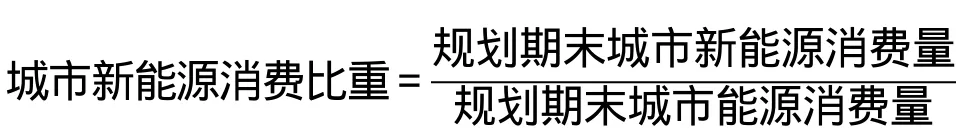

新能源利用比重是指规划期末申报城市新能源利用量占城市能源消费总量的比例。本指标涵盖了各种新能源的生产和应用情况,可集中反映城市新能源推广应用的总体水平,具体计算公式如下:

评价指标要求为规划期末新能源利用比重不低于6%。

2 分类新能源利用指标

受新能源资源、技术和经济等因素制约,各地新能源利用重点各有不同,鼓励各地因地制宜开展新能源利用。申报城市应至少选择两类以上新能源利用指标。

(1) 太阳能热利用

该指标旨在反映太阳能热利用的普及程度或利用规模。

该指标要求到规划期末太阳能集热面积累计不低于100万m2,或申报城市人均太阳能集热面积不低于360m2/千人。

人均太阳能集热面积=

(2) 分布式太阳能光伏安装量

分布式光伏发电系统是指在电网用户端接入电网运行的光伏发电设施,可与智能电网和微电网技术相结合建设。

该项指标要求到规划期末用户侧太阳能光伏发电安装量累计不低于2万kW。

如果申报城市选取太阳能利用指标作为必选指标,则以上两个指标可任选一项。

(3) 分布式风电安装量

分布式风电是指在低压配电网接入,所发电量由当地用户或配电网消纳的风力发电设施。

该项指标要求到规划期末分布式风电累计装机容量大于10万kW。

(4) 生物质能利用

①生物质能利用量

该项指标是指生物质成型燃料等在城市的利用,以及生物质直燃发电所替代化石能源折合标煤量。

指标要求申报城市的生物质能消费量不小于10万t标准煤/年。

②城市污水处理厂沼气、污泥能源化利用

该项指标旨在鼓励申报城市对污水处理过程中产生的沼气和污泥进行能源化利用。促进城市废弃物综合利用技术的推广应用,也是体现城市可持续发展的重要内容。

该项指标要求申报城市制定科学合理的污水处理厂沼气、污泥能源化利用方案。

(5) 地热能利用

该指标是指直接利用地热能,或采用土壤源热泵、地表水源(海水源、江水源、污水源)热泵、空气源热泵,以及火电厂循环冷却为热源的热泵技术,进行集中供热(制冷)的建筑面积。

指标要求到规划期末,规模以上地热能供暖(制冷)、热泵供暖(制冷)建筑面积累计不小于300万m2。

(6) 其他新能源利用

除上述新能源的利用方式外,鼓励城市采用其他方式或技术利用新能源。指标要求其他新能源方式的合计利用量不低于5万t标准煤/年。

(7) 地方政策支持

包括地方政府为支持新能源利用而采取的经济政策、组织管理、专项资金、宣传教育等方面的政策措施。该项指标的具体要求包括:

①建立多部门协调机制

加强规划的实施和新能源利用的组织管理,明确各部门职责和任务,分工协作,密切配合,共同做好新能源开发利用工作。

②制定有利于新能源利用的专项资金等扶持政策

制定有利于新能源利用的投资政策,引导社会资金投入。

(8)公共服务平台建设

公共服务平台包括新能源利用所需的资源、规划、政策和技术服务等信息。该项指标具体要求如下:

①建立新能源公共信息服务平台

通过新能源公共信息平台的建设,推进信息资源共建共享,促进新能源技术成果推广应用,提升新能源开发利用水平。

②培育专业化新能源服务公司

培育当地具备新能源开发利用技术专业化水平的工程企业,承担城市新能源项目的设计、施工、运营管理,提供技术、融资服务等。

③加强新能源城市能力建设

通过技术交流和培训等方式,增强新能源应用技术创新发展能力,提升专业技术人员的素质和水平,促进新能源城市健康发展。

(9) 配套设施和发展环境

该项指标具体要求如下:

①建立有利于分布式能源发展的政策和管理机制

要求制定明确的分布式能源接纳政策和管理机制,保证分布式能源项目的顺利实施和运行。

②其他新能源所需的配套销售渠道和设施

利用新能源产生的热力、燃气等要有配套的销售渠道和设施。

(10) 宣传教育

新能源示范城市应积极承担新能源知识的宣传和推广义务,以此提高全社会对新能源的认识,从而推动绿色、低碳、可持续发展的城市建设。其宣传教育的方式主要包括但不限于以下方式:

①设新能源展示厅或主题公园,接受公众参观学习;

②通过当地媒体宣传推广新能源;

③在当地中小学开展新能源和新能源技术的普及教育等。

三 新能源利用统计说明

1 统计原则

本评价指标体系的统计原则按照国家统计局《能源统计报表制度》中的相关规定进行。

2 统计范围

本评价指标体系的统计范围主要包括城市的市辖区。

3 新能源统计方法

(1) 太阳能热利用项目。考虑不同地区太阳能资源的差异,根据统计的总集热面积,乘以相应地区的单位集热面积年替代燃煤量(见表2),以替代燃煤量计入新能源利用量。

太阳能光伏发电项目。以发电量计入新能源利用量。

太阳能(包括风光互补)路灯、庭院灯等以利用量(利用量等于灯的功率乘以全年利用小时数)计入新能源利用量。

(2) 生物质能

对发生能源加工转换的项目,如利用生物质资源生产电力、生物质燃料等,以所投入的生物质资源折算的标煤量计入新能源利用量中,产出产品不再进行统计。

垃圾处理生产的电力和沼气,污水处理生产的沼气等以外供或利用量计入新能源利用量中。

(3) 对于在配电网并网的新能源发电项目(包括太阳能、风能、小水电、生物质能等),所生产的电力可计入本地新能源利用量中。

对于在输电网并网的项目分以下两种情况进行测算:

①对于电力净输入城市,其所产电力全部计入本地新能源利用量中;

②对于电力净输出城市,以城市电力消费量乘以新能源电力产量占当地电力上网电量的比例计入本地新能源利用量中。

(4) 如可确认输入的电力为新能源电力时,其供电量可计入新能源利用量。

具体测算方法及折标系数详见表2。

表2 新能源生产利用量计算

根据生物质的热值和年消耗量,折算成标煤量在污水处理厂、垃圾填埋厂和大型畜禽养殖场等建设的沼气工程,沼气作为生活燃气或发电燃料利用按照秸秆热值和年消耗量,折成标煤量秸秆平均热值取3500kcal/kg,折合0.5 kgce/kg按照生物乙醇的热值和年消耗量,折算成标煤量根据年发电量,按替代燃煤火电煤耗计算(忽略厂用电)按照典型用户单位规模(kW/台)的年发电量,根据推广规模推算年发电量(忽略厂用电,无输电网损)小水电(单站容量5万kW以下)根据年发电量,按替代燃煤火电煤耗计算其他可再生能源根据各地区单位面积采暖能耗,按有关供热标准测算替代常规能源消费量。地源热泵按节能量进行估算按照发电量和发电煤耗计算(忽略厂用电)E=QC/(l-K)/1000 E=AC E=QC/1000地热供暖离网风力发电生物质能2生物质成型燃料 C=0.5 tce/t成型燃料 E=CQ B-年产沼气量,万m3沼气工程 C-沼气折标准煤,0.714 kgce/ m3E=BC/1000秸秆发电生物乙醇 C=1.025 kgce /kg E=CQ Q-年发电量,万kWh并网风力发电 C-2010年全国煤电平均供电煤耗, E=QC/1000 0.335 kgce/kWh 3 风 能 Q-年发电量,万kWh C-2010年全国煤电平均供电煤耗,0.335 kgce/kWh K-输电网损率,0.0672 Q-年发电量,万kWh 4 水 能 C-全国煤电平均供电煤耗, E=QC/1000 0.335 kgce/kWh A-地热供暖面积,万m2 C-单位建筑面积采暖季节能耗,(地源热泵采暖按节煤25 kgce/ m2;地热采暖提供的能源为28 kgce/m2)5 Q-发电量,万kWh地热发电 按照发电量和供电煤耗法测算 C-全国煤电平均发电煤耗, E=QC/1000 0.315 kgce/kWh Q-发电量,万kWh海洋能发电 C-全国煤电平均供电煤耗,0.335 kgce/kWh

————不可再生能源