骨科Ⅰ类切口围术期抗菌药物应用调查及药物经济学评价

姚莉,贾春燕,赵生俊(新疆医科大学附属中医医院药学部,乌鲁木齐830000)

围术期预防用抗菌药物是预防术后感染、提高治愈率的有力措施。而抗菌药物不合理应用导致药品不良反应增加、耐药菌株增多及医药费用加重等问题已引起社会的普遍关注。世界卫生组织(WHO)将“控制抗菌药物耐药性”作为2011年“世界卫生日”的主题;卫生部也宣布2011年将开展抗菌药物应用专项整治活动,并相继发布了《2011年全国抗菌药物临床应用专项整治活动方案》、《抗菌药物临床应用管理办法(征求意见稿)》,目的均在于加强抗菌药物的临床应用监管。笔者对我院骨科6个病区于2010年9月-2011年2月出院的Ⅰ类切口手术患者围术期抗菌药物的应用情况进行调查,结合药物经济学的成本-效果分析,旨在提高合理用药水平、控制药品费用过度增长,为加强围术期抗菌药物应用管理、制定合理的行政干预措施及效果评价提供参考。

1 资料与方法

1.1 资料来源

通过灏瀚科技医疗资源平台调取我院骨科6个病区于2010年9月-2011年2月出院的所有手术患者病历共1 384份。采用随机数字表,随机选择420份手术病历,以Ⅰ类切口手术病例作为本次调查的对象(不含死亡及未治病历),符合纳入标准者共329份。

1.2 方法

将患者的基本情况(性别、年龄、诊断、出入院时间)、手术情况(手术名称、切口类别、切口愈合情况、手术持续时间)、抗菌药物应用情况(初次用药时机、药品名称、用法用量、疗程、联合用药情况)、住院费用、抗菌药物费用等信息进行整理分析。以WHO药物统计方法合作中心提供的限定日剂量(DDD)为标准[1],计算相关药品的用药频度(DDDs)、药物利用指数(DUI)。DDDs=药品总用量/DDD;DUI=DDDs/总治疗日数。

术前已存在感染并应用抗菌药物的患者均被剔除。抗菌药物合理性应用评价参考《抗菌药物临床应用指导原则》(简称《指导原则》)和《应用抗菌药物防治外科感染的指导意见草案ⅩⅦ——骨和关节感染》[2],并将所有入选病例分为合理用药组与不合理用药组,对2组的给药方案进行成本-效果分析,使用SPSS16.0软件的卡方检验比较2组术后切口的愈合情况,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 患者基本情况

在420例手术患者中,Ⅰ类切口手术共329例,男性191例,女性138例;其中1岁以下0例,1~18岁36例,19~60岁187例,61岁以上106例;年龄最大者88岁,最小者1岁9个月,平均(48.66±20.62)岁。住院时间最短2 d,最长64 d,平均(15.11±8.59)d。平均住院费用31 876.65元,平均药品费用4 332.25元,平均抗菌药物费用1 198.04元(占总药品费用的27.65%)。

2.2 抗菌药物给药时机

329例患者术前>2 h给药的有11例,术前0.5~2 h给药的有298例,术中开始给药的有20例;手术时间超过3 h的有38例,其中术中追加用药的有29例,未追加的有9例。

2.3 抗菌药物应用疗程

329例患者均在术后持续应用了抗菌药物。其中,按照《指导原则》规定在术后48 h内停药的有38例,术后有感染指征治疗性用药的有6例,术后无感染指征>48 h才停药的有285例(86.63%);最长应用抗菌药物的达21 d,平均用药时间为(4.21±2.5)d;抗菌药物的日均费用(DDC)为284.57元。

2.4 抗菌药物的应用种类

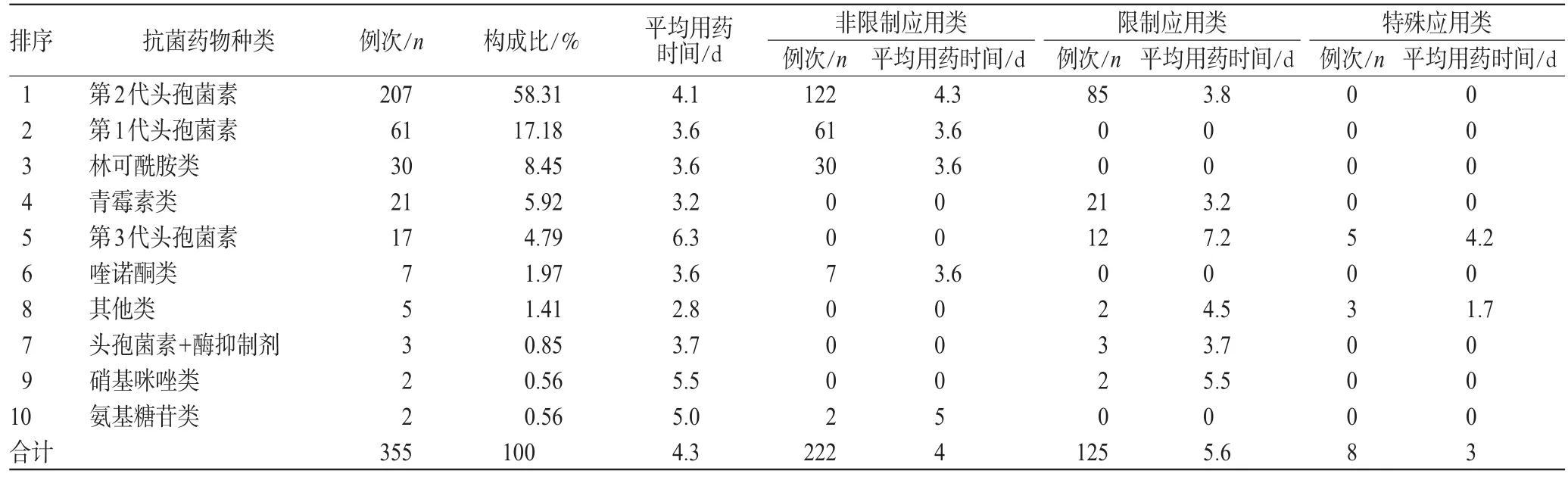

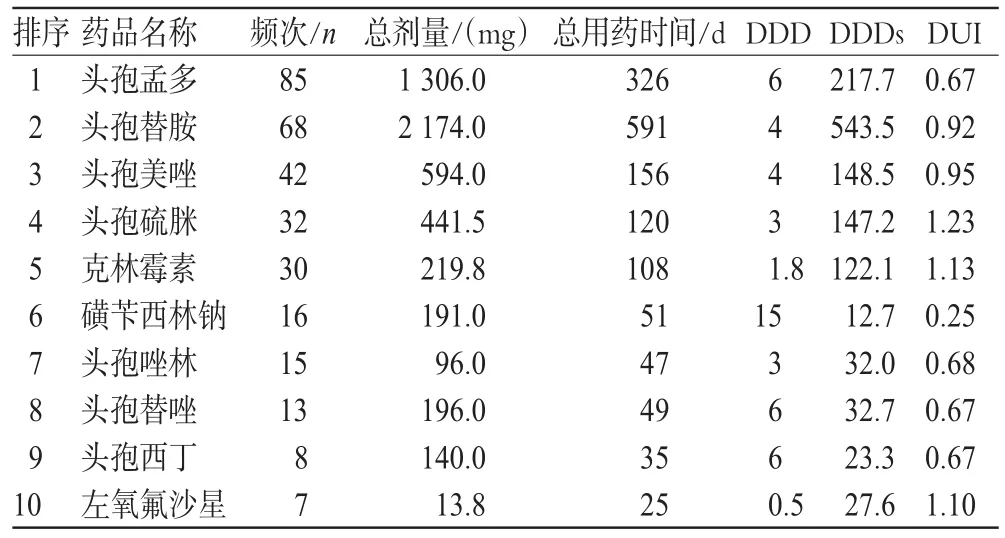

329例患者中,围术期应用抗菌药物达100%,涉及10大类24个品种,使用频次排前3位的为第2代头孢菌素、第1代头孢菌素、林可酰胺类(见表1);应用最多的品种为头孢孟多,达85频次,占23.94%(见表2)。

2.5 院内感染及细菌学检验情况

表1 Ⅰ类切口手术患者预防用抗菌药物种类及分级应用情况统计Tab 1 Categories and classified application of prophylactic application of antibacterials in typeⅠincision operation

表2 应用频率排序列前10位的药品及DUI统计Tab 2 Top 10 drugs in the list of DDDs and their DUI value

329例患者中,手术72 h后符合继发感染者有6例,表现为体温升高、白细胞数升高(>10.0×109·L-1)、中性粒细胞百分比升高、手术切口红肿、热痛及有分泌物、咳嗽咳痰等;2例继发感染者进行相关的细菌学检查。

2.6 切口愈合情况

手术切口愈合甲级为326例,占99.09%;乙级为3例,占0.91%。

2.7 抗菌药物的成本-效果分析

采用药物经济学中的成本-效果分析方法,成本直接以应用抗菌药物发生的费用计,效果及有效率以切口愈合甲级率计。根据《指导原则》,术前给药时间、术后维持时间、抗菌药物种类选择及用法用量是否合理分为2组,其中合理用药组35例,其余294例属于不合理用药组。2种情况下切口愈合情况比较和预防性应用抗菌药物的成本-效果分析见表3、表4(药品成本增量(元)ΔC=(4.5-1.9)×294×284.57=217 525.3;ΔC/ΔE=217 525.3/(99.3-97.1)=98 875.14;平均每例患者多支出药品费用=217 525.3/329=661.17)。

表3 2组术后切口愈合情况比较(n)Tab 3 Comparison of incision healing between 2 groups after operation(n)

3 讨论

3.1 骨科手术预防用抗菌药物选择

骨科Ⅰ类切口围术期预防用药主要是预防手术部位感染,主要感染菌是革兰阳性(G+)菌,特别是金黄色葡萄球菌、凝固酶阴性葡萄球菌,因此作为预防用药,应选用针对葡萄球菌有效且在骨关节中浓度足够高的药物,如第1、2代头孢菌素(头孢唑林、头孢拉定、头孢呋辛),对青霉素过敏不宜应用头孢菌素时可选择克林霉素[3]。本次调查结果显示,有268例(81.5%)青霉素皮试结果呈阴性的患者在围术期选择了第1、2代头孢菌素(头孢替唑、头孢硫脒、头孢替胺等)作为预防用药,32例(9.7%)青霉素皮试阳性或既往有青霉素、头孢菌素过敏史的患者选择了克林霉素或磷霉素作为预防用药,药物选择合理。本次调查中,应用频数最高的为头孢孟多,选择是较为合理的,但也有少量问题有待改进:(1)调查发现,有2例患者在术后应用β-内酰胺类药的同时合用奥硝唑,但未见有厌氧菌感染指征,属不合理用药。(2)有9例选择头孢米诺预防用药,头孢米诺[4]为注射用第3代头霉素,其对革兰阳性球菌的抗菌活性不及第1、2代头孢菌素,作为骨科围术期预防用药不合理。(3)调查中,有2例应用夫西地酸钠作为围术期预防用药,夫西地酸[4]主要用于各种敏感细菌,尤其是葡萄球菌引起的感染,由于血栓性静脉炎是其最常见的副作用之一,为减少这种副作用的发生,0.5 g夫西地酸钠的稀释溶媒量为250~500 mL,静脉滴注的时间不应少于2~4 h,还需选择直径较大的静脉或中心静脉输注,因而不适合作为围术期预防用药。(4)调查中,有4例患者术前应用注射用万古霉素灭菌粉末,查阅手术麻醉记录单后发现有2例患者应用万古霉素调配抗生素骨水泥,另2例患者是作为预防用药。由于万古霉素有释放组胺的作用,全身麻醉手术中应用的非去极化型肌松药也有致过敏物释放作用,同时应用可出现红斑、组胺样潮红等过敏反应,存在发生不良反应的隐患,一般在全身麻醉开始前1 h是禁止静脉应用万古霉素的,因而万古霉素也不适合作为手术预防用药[5]。(5)有21例患者预防用青霉素,而青霉素过敏发生率高、耐药率较高、半衰期短,不推荐作为围术期预防用药。

表4 2组预防性应用抗菌药物的成本-效果分析Tab 4 Cost-effectiveness analysis of prophylactic application of antibacterials in 2 groups

3.2 围术期预防用抗菌药物给药时机和疗程

预防性应用抗菌药物的目的是防止手术部位感染(SSI),SSI发生的过程是细菌(内源性、外源性)污染、定植、感染,最易清除的阶段是污染阶段,也是预防用抗菌药物的关键时机,即保证在切皮时体内血药浓度维持在最小有效浓度以上,因此根据抗菌药物的药动学特点选择用药时机十分重要。为使手术切口暴露时局部组织中已达到足以杀灭手术过程中入侵切口细菌的药物浓度,清洁手术应在术前0.5~2 h内或麻醉开始时开药。Classen等[6]对2 874例患者的研究显示,手术切口前2 h内应用抗菌药物能最大限度地降低切口感染率。根据《指导原则》,如果手术时间超过3 h,或失血量大(>1 500 mL),可在手术中给予第2剂。我院进行围术期抗菌药物的监测已有3年余,通过与骨科及麻醉科医师积极沟通,将患者的术前1剂抗菌药物都带入手术室执行,保证了大部分择期手术能够在术前0.5~2 h给药,因此本次调查中有298例(90.58%)初次给药时机都较为合理。清洁手术总的预防用药时间不超过24 h,个别情况下可延长至48 h。调查中有285例(86.63%)患者术后无感染指征,但>48 h才停药,因此多数病例存在预防用药时间过长的问题,平均用药时间达5 d。延长术后用药时间不能减少手术部位感染,反而会增加细菌耐药的可能,造成医疗资料浪费,增加患者的经济负担[7]。

3.3 抗菌药物的用法用量

调查显示,有9例(2.74%)抗菌药物用药次数欠合理,如头孢硫脒2 g,ivgtt,qd,磷霉素4 g,ivgtt,qd。由于β-内酰胺类药的血清半衰期一般为1.5~2 h(头孢曲松除外),磷霉素的血清半衰期一般为3~5 h,故每天至少需给药2次。由表2可见,在使用频次前10位抗菌药物排序中,有3种药品(克林霉素、头孢硫脒、左氧氟沙星)的DUI值>1,提示其存在一定的不合理应用,主要是超规定剂量应用。

3.4 药物经济学分析

成本-效果分析[8]是一种以某一特定的临床治疗目的(如症状缓解、疾病治愈或延长生命的时间等)为衡量指标,并据此计算和比较其费用与效果比率(C/E)或每单位所需费用的经济学分析方法,其目的在于选择达到某一治疗效果时所需费用最低的治疗方案。本次调查结果显示,合理用药组35例患者出现1例切口乙级愈合,不合理用药组294例出现2例切口乙级愈合,对2组手术患者切口愈合情况进行统计学分析,2组切口愈合情况无统计学差异。从表3、表4分析本次调查结果,符合药物经济学成本-效果分析评价指标中可能出现的情形之一:成本不同,效果相同。Ⅰ类切口手术中不合理应用的C/E(3 859.1)远大于合理应用抗菌药物的C/E(112.7),是合理应用的30余倍,提示合理应用抗菌药物为最佳治疗方案。Ⅰ类切口手术不合理应用抗菌药物而造成的药品成本增量为217 525.3元,ΔC/ΔE为98 875.14,表示有效率每增加1个百分点,成本就增加了98 875.14元。

本次调查发现,我院骨科Ⅰ类切口手术术前抗菌药物用药时机、药物品种选择和用法用量基本规范,这得益于医院药事管理与药物治疗委员会和感染科对抗菌药物应用的监管,定期对我院的抗菌药物围术期应用情况进行检查评估,发现问题及时纠正。但调查中也发现个别品种选择不当、术后抗菌药物疗程过长等问题,应根据本次调查结果采取针对性的干预措施。目前,正尝试应用信息化技术介入合理用药监管,即与网络中心合作开发镶嵌于医院信息系统界面的合理用药系统,如对于手术患者预防用抗菌药物超范围干预,对于不同疾病或不同类型手术切口,可设定预防用抗菌药物范围,如果医师超过程序预定范围用药,程序会提出警示或提示填写申请。同时,进行抗菌药物越级应用预警监测,限制医师特殊应用类抗菌药物处方权的获得,加强医疗机构高级别抗菌药物临床应用的管理。另外,应加强院内感染预防的管理,定期监测手术室的清洁程度,规范手术人员的操作。

[1]WHO.ATC/DDD Index2011.WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology[EB/OL].http://www.whocc.no/atc_ddd_index/.2010-11-01.2011-06-20.

[2]《应用抗菌药物防治外科感染的指导意见》撰写协作组.应用抗菌药物防治外科感染的指导意见草案ⅩⅦ——骨和关节感染[J].中华外科杂志,2005,43(4):270.

[3]汪 复,张婴元.抗菌药物临床应用指南[M].第1版.北京:人民卫生出版社,2008:8-9.

[4]李家泰.临床药理学[M].第3版.北京:人民卫生出版社,2007:958、1 047.

[5]希恩·C·斯威曼.马丁代尔药物大典[M].第1版.北京:化学工业出版社,2009:279.

[6]Classen DC,Evans RS,Pestotnik SL,et al.The timing of prophylactic administration of antibiotics and the risk of surgical-wound infection[J].N Engl J Med,1992,326(5):281.

[7]史占军,张亚莉,景宗森,等.规范化与长期应用抗生素预防术后伤口感染的效果对比[J].中华医院感染学杂志,2003,13(1):57.

[8]陈 洁.药物经济学[M].第1版.北京:人民卫生出版社,2006:85-99.