英汉姓氏的文化透视

王冬梅

(江苏技术师范学院 外国语学院,江苏 常州 213001)

英汉姓氏的文化透视

王冬梅

(江苏技术师范学院 外国语学院,江苏 常州 213001)

姓氏不仅是血缘关系符号,同时也是语言文化符号。对比研究发现,英语姓氏的演变与宗教文化有关,而汉语姓氏的演变则根植于宗法文化土壤。从姓氏的来源看尽管差异较大,但英汉两个民族的原始造姓方式有着某种一致性。姓氏的字形词义蕴含着英汉民族不同的审美观,姓氏的承袭习俗反映了根深蒂固的性别歧视问题,姓名的排序显示出迥异的民族文化心理。透过英汉姓氏符号可以看到两个民族姓氏文化中的历史、民族、语言、文字、地域、习俗、宗教信仰等等五彩斑斓的印记。

姓氏;英汉对比;深层文化意蕴

姓氏是标志社会结构中一种血缘关系的符号[1]。英汉姓氏虽同为语言文化符号,但由于各自历史发展和文化传统的差异,中英之间形成了两种完全不同的姓氏体系。透过这些符号可以看到各民族姓氏文化中的历史、民族、语言、文字、地域、习俗、宗教信仰等五彩斑斓的印记。

一、从姓氏的演变看宗教与宗法对姓氏文化的影响

英语民族的姓晚于名出现。起初,英国人的祖先盎格鲁——撒克逊人只有名,没有姓。随着人口的增多,越来越严重的同名现象给社会交往带来极大的不便。于是,在现有名后面添加一个名以示区别,就成了形势发展的客观需要。后添的这个名就是surname(其中的前缀sur-意为 over,upon或above) 或last name,这个名不仅代表个人,也代表全家,由父传子,子传孙,世代因袭,因而成为名副其实的family name。公元1世纪以后,西方社会开始受到基督教文化的浸润和制约,《圣经》成了西方世界的文化基石。基督教的产生,不仅改变了英语民族的社会意识形态,而且丰富了英语姓氏的来源和内涵。在基督教文化深入人心的西方社会,作为一种日常重要的称谓符号,英语姓氏不可避免地带有浓厚的宗教色彩。这一点可以从教名(Christian name,given name,first name) 中看出来,因为英语的教名多源于《圣经》或古希腊、古罗马神话,而在英语民族的姓(surname,family name,last name) 中,有许多是直接以教名为姓的。如Adam(亚当),希伯莱语“用红土做的男人”,《圣经》中的人类始祖;Augustine(奥古斯丁),拉丁语“属于奥古斯丁的”,古罗马基督教神父;E-den(伊登),希伯莱语“欣喜”,《圣经》中的伊甸园;James(詹姆斯),希伯莱语“愿上帝保佑”,《圣经》耶稣12门徒之一,四大徒弟之一;Nathan(内森),希伯莱语“上帝的礼物”,《圣经》以色列王大卫的先知;Paul(保罗),拉丁语“幼小的”,《圣经》耶稣使徒,原名Saul,皈依耶稣后改为此名;Peter(彼得),希腊语“岩石”,《圣经》耶稣12门徒之一;Thomas(托马斯),希伯莱语“孪生子”,《圣经》耶稣12门徒之一;等等。这些姓不仅为教徒所沿用,而且也为非教徒所普遍采用。由此可见,基督教文化对英语姓氏的影响是多么巨大。

与此相反,汉语姓氏则带有浓厚的宗法色彩。在远古时期,人们按母系血缘分成若干氏族,每个氏族以图腾或居住地形成互相区别的族号,这个族号就是“姓”。自从姓氏产生以后,汉语的姓便融入了浓厚的中国文化特质。两千多年前,上层统治者曾经降旨采用世袭姓氏,此后,每一家族的姓便成为固定的世代因袭的称号。由于中国封建社会的宗法等级制度森严,姓氏往往与家庭的官职、爵位、封地、技艺等有很大关系。帝王、功臣、贵戚之姓拥有尊贵地位,享有某些特权,可以左右当时的政局,逐渐成为豪门大姓,因而备受社会推崇,其他贫民小性则自感卑微。所以,姓氏从一开始就有高低贵贱之分。这样,自上而下的赐姓和自下而上的改姓(改随贵姓)便成为中国古代社会姓氏文化中的两大宗法内容。例如,唐朝赐姓李,宋朝赐姓赵,明代赐姓朱,等等。改姓的情况则更为复杂,难以备述,如庆父的后代耻于与先人同姓,便改姓孟。显而易见,宗法观念在汉语姓氏文化中具有强大的规约力。

二、从姓氏的含义看姓氏的来源

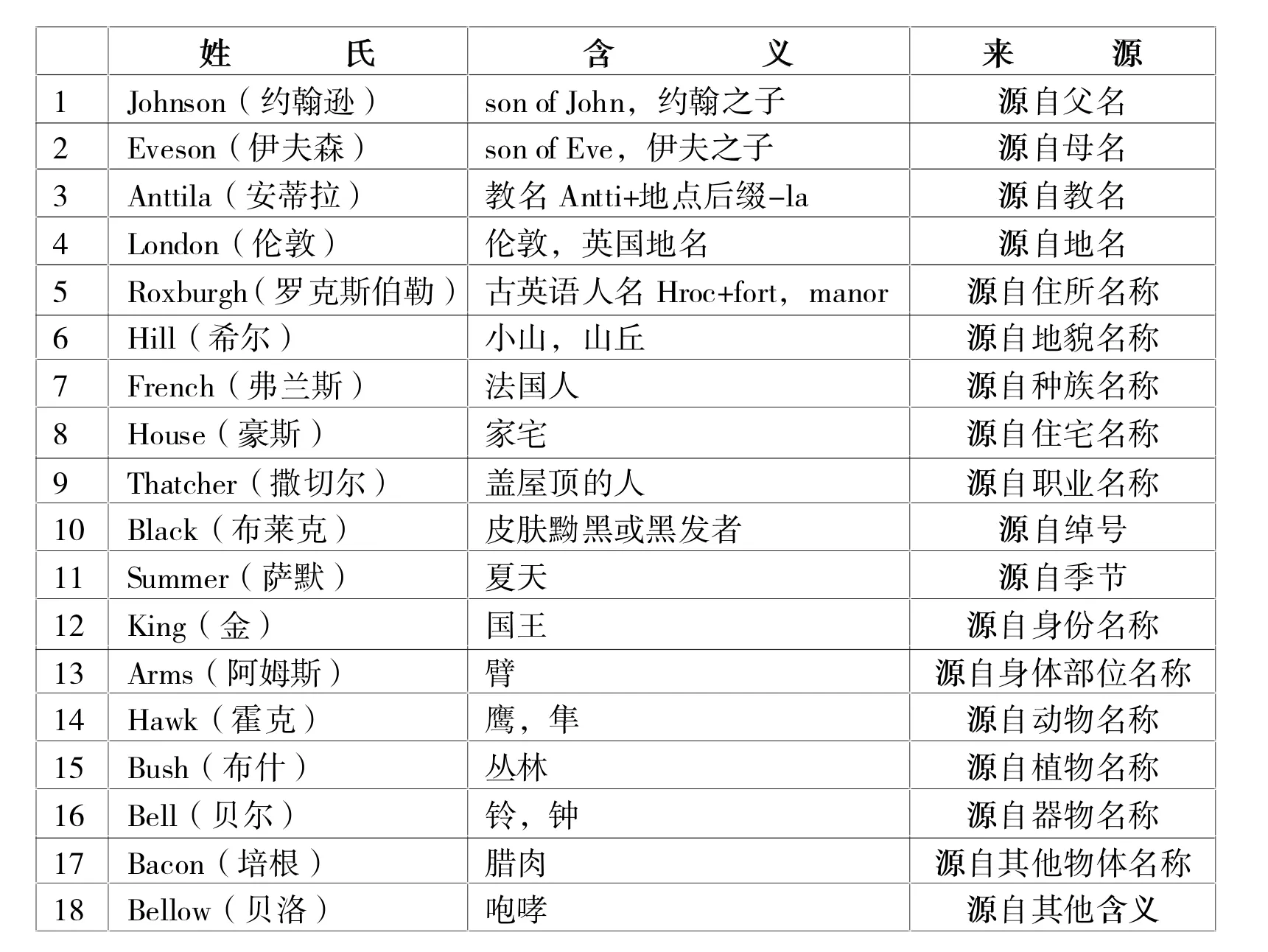

英语国家的姓氏原来是有含义的,随着时间的推移,它们大都失去了其原有的意思,变成一种纯粹的姓氏符号。通过表1所列英语姓氏及其含义,仍可大致看出姓氏的来源。

表1 英语的一些姓氏及其含义和来源

姓氏所属的类别并非绝对,有时一个形式的姓氏可能属于几个不同的类型。如seal可能是地貌名称,意为shallow tree;可能是换喻性职业名称,意为saddle;可能是印章制作者;也可能是绰号,指像海豹一样肥胖或笨拙的人。这种“一词多义”的姓氏并非个别现象,这从一个角度反映了采用姓氏时社会文化的多样性。需要指出的是,英语姓氏的词源宽泛而复杂,若从现代英语词汇出发猜出英语姓氏的含义,可能会闹出望文生义的笑话。例:Parker并不是“停放车辆的人”,而是gamekeeper(猎物看守人),因为中世纪时期的park是“狩猎场”;Warner并不是“告诫者”,因为这个词由日耳曼语成分组成,意为“guard+army”;Coward并不是“胆怯的”,而是“牧羊人”,源自古英语,有“cow+herdsman”之义;Coffin并不是“棺材”,而是“basketmaker”,源自古法语,英语的“棺材”一义始见于1525年;Lynch并不是“私刑”,恰恰相反,“私刑”一义却是源于人名Lynch,始见于1817年。

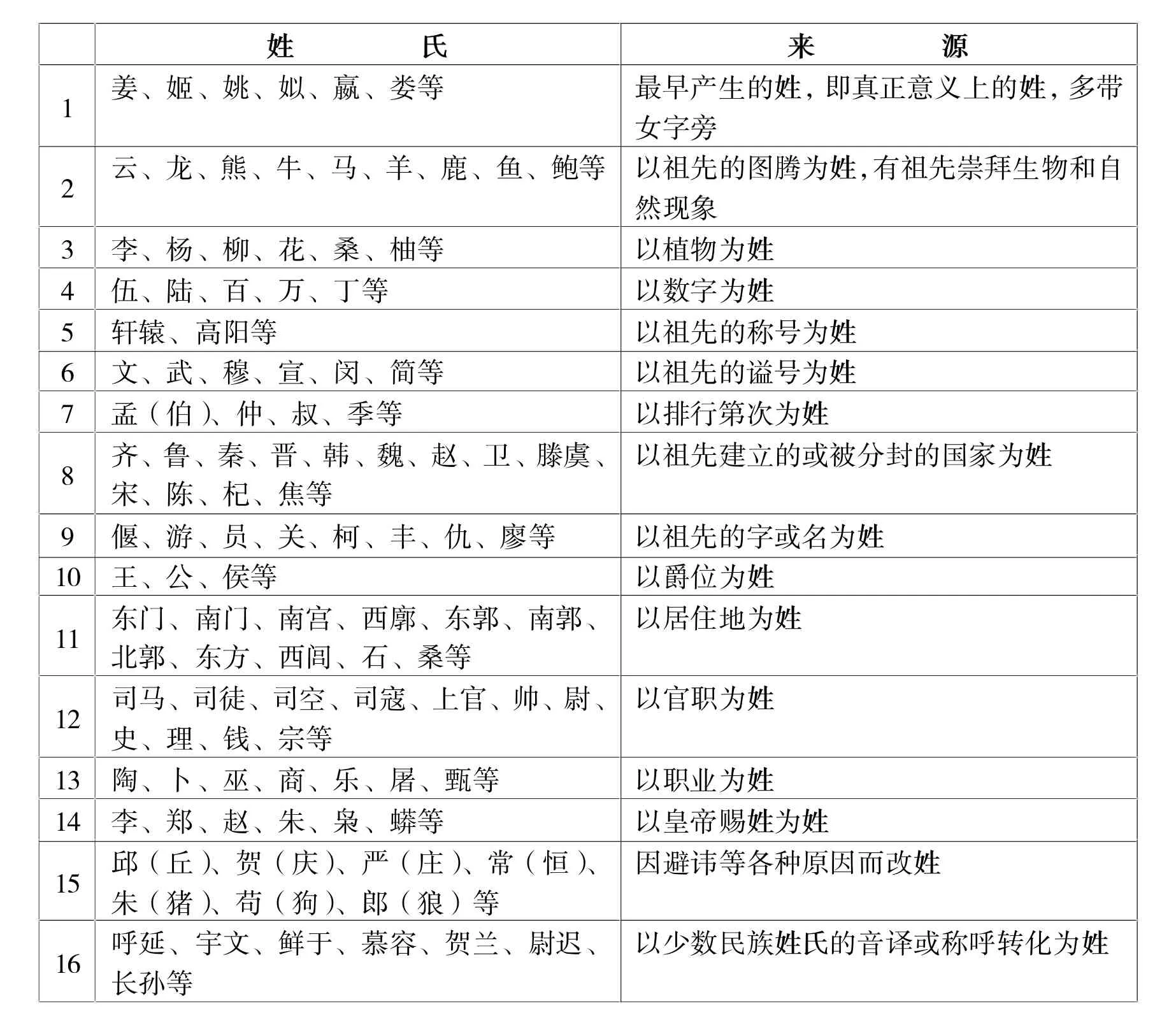

关于汉语姓氏的来源,汉代许慎在《说文解字》中说:“姓,人所生也……从女从生。”前一句是说“姓”与“生”俱来。后一句解答“姓什么”的问题:“姓”字由“女”与“生”两部分组成。这里的“女”即“母”,“女”“生”就是“生母”。人的命是“生母”带来的,人的“姓”也要从“生母”,“生母”姓什么,子女就姓什么。后来由于生产的发展和人口的增多,以“女”字旁作姓已远远不能满足社会成员间相互区别的需要,于是便产生了其他形形色色的姓。汉语的姓氏一般为常用字。透过这些文字,可以看到姓氏五花八门的来历。根据《左传·鲁隐公八年》、《风俗通义·氏族篇》和《通志·氏族略》的记载,可将汉语姓氏的来源大致归纳为16种,具体的请参看表2。

表2 汉语汉氏的来源

对比发现,英汉两个民族的原始造姓方式有着某种一致性——或采用人体特征,或如采用职业技能,或采用地形地貌,或采用动植物名称,等等。有些甚至能互相对应,如:屠——Butcher,陶——Potter,牛——Bull,狼——Wolf,田——Field,丘——Hill,强——Strong,花——Flower,水——Water,池——Pool,林——Wood,鱼——Fish,高——Long,米——Rice,石——Stone,白——White,鹿——Hart,黑——Black,明——Bright,东方——East,等等。从词源学角度看,这些姓的起源是由于因循物体或自然现象而来。这说明人类在其成长和发展过程中具有某些主观和客观上的共性。

总的来说,英语的造姓方式比汉语有更大的随意性。比如,移居英格兰的外地人常被称为Scot(苏格兰人) 或Wallace(威尔士人)。这样,这些新移民就以Scott(斯科特) 和Wallace(华莱氏)为姓。另一些新移民被当地人称为traveller(旅行者)、stranger(陌生人)、newcomer(新来人),于是他们便以Stranger(斯春奇) Newcomb(纽科姆)Travellers或Travel(特拉维拉斯或特拉维拉弗斯)为姓。再如,在美国历史上,许多黑人作为奴隶从非洲被贩运到美洲,他们许多人本来没有姓氏,解放后便以原主人的名为姓。因崇敬黑人的解放者林肯而以Lincoln(林肯) 为自己的姓者不乏其人。此外,还有人以You guess(你猜) 的缩合式Yoguess(尤格斯)为姓,听起来近乎怪诞,这显然与英语国家的人偏爱标新立异不无关系。

由于宗族观念的影响,汉语姓氏具有相对的稳定性。尽管如此,由于时代的发展和观念的更新,个别地方开始出现新的姓氏。比较普遍的做法是父母将各自的单姓合二为一,赐给自己的独生子女,这就产生了新的复姓,比如钱王、范蒋、刘兰等等。据统计显示,这类复姓有逐年上升的趋势。有的人则是把父亲或母亲的姓名做孩子的复姓。更有甚者,所创造的复姓,既不随父姓,也不随母姓。如1991年苏州新出现的一个复姓——风点。根据解释,其中的“点”字代表祖父祖母和外祖父外祖母四家的姓,因为“点”字由“占”和“灬”两部分组成,意为“占四家”[2],可谓新颖独特之极。

三、从姓氏的字形词义看英汉民族的审美观

汉语姓氏绝大多数为一字姓,由一音一义的单字词构成,如张、王、叶、史、童,等等。二字姓中有的虽然似乎带有修饰性,如车门、夹谷、青杨、白马等,但在词源上并不具有表述性质,何况不少二字姓转化一字姓后其表述性质已消失。英语的姓则明显具有表述性质,如Goodyear(good year)意为“幸福岁月”,Jackson(son of Jack)意为“杰克之子”,Higman(servant of Hick) 意为“希克之仆”,Kenna(descendant of Kenny) 意为“肯尼之后裔”,Fairbrother(brother of a fair person) 意为“漂亮人之兄弟”,Reddish(reed ditch/red ditch) 意为“芦苇沟”或“红沟”,等等。造成这种差异的原因有两个:第一,汉语的文字具有概括性和简略性,英语的文字具有具体性和繁琐性;第二,汉民族的思维方式重理性,审美意识讲求中和之美,而英语民族的思维方式则重感性,其审美意识偏于再现性。

再从姓氏的选词用字看,汉语姓氏中极少有意义不好的字,即使有也会被人为地改掉。如汉语中原来有“猪”、“狗”、“狼”等姓,但由于这三种动物的名声实在不好,所以后来将这三个姓分别改为“朱”、“苟”、“郎”,这与汉民族的审美观念是完全一致的。在英语中,人们取姓时对于人的缺陷和恶行并不避讳,例Fox(狐狸),如Wolf(狼),Scoundrel(流氓),Silly(愚笨的),Moody(喜怒无常的),Savage(粗野的),Pain(痛苦),等等。这些姓或许当初并非出于侮辱,可能只是构词的结果,但这并不影响它们的传播和使用。这说明,汉英两个民族在审美观念上存在很大的差异。

四、从姓氏的承袭习俗看性别歧视

在英汉姓氏中,姓是时代相传的,子女一般承袭父姓。这是这两个完全不同的姓氏体系的一个共同点。众所周知,在人类的生殖繁衍过程中,女性所扮演的角色远比男性关键和重要,按理,子女承袭母姓理所当然,但实际情况并非如此。姓氏虽然产生于母系氏族社会,却深深地打上父系氏族社会的烙印,即使在现代文明社会里,父系社会所遗留的“子承父姓”的痕迹依然顽固地存在着。可见,姓氏文化中对女性的歧视是一个不以人的主观意志为转移的客观事实。

在中国的原始母系氏族社会,母亲是氏族一切活动的主持者和领导者,从姓氏的历史根源可以判断,当时的母亲是最神圣的。进入封建社会以后,男性凭借其体能的优势,成为农耕社会的主力(表意文字的汉字“男”的结构即为田作劳动中的力量)。随着社会的发展,男性逐步起主导作用,拥有政治权力和社会地位,受到社会的尊重,而女子则因体能上的差异而处于附属的地位。在这种情况下,子女不随母姓而随父姓,便成了一种自然而然的姓氏承袭习俗了。

此外,妻随夫姓也是性别歧视在姓氏文化中的一种具体反映。在过去的中国,妇女没有大名,因此在正式场合沿用“夫姓+本姓+氏”的形式来表示。比如,有一女性姓姚,其夫姓李,婚后她的正式名字变为“李姚氏”。现代有姓有名的的女性中,婚后在自己的姓名前冠以夫姓者不乏其人,如蒋宋美龄、范徐丽泰等。在英语国家,女性被认为是男性的一部分。男性无论婚否,姓氏前皆冠以先生Mr。女性婚前称小姐Miss,而婚后则要改随夫姓称Mrs。比如,Mary Smith(玛丽·史密斯) 嫁给John Robinson(约翰·鲁宾逊),婚后,Mary Smith即改为Mary Robinson(玛丽·鲁宾逊),称 Mrs Robinson(鲁宾逊夫人),女性原来的姓氏符号已荡然无存。离过婚的妇女通常要恢复父姓。丧夫之后,妇女一般仍用夫姓,若再嫁则另当别论。随着时代的发展,目前在英语国家中也出现了一些打破传统的做法,如有些职业妇女婚后仍保留自己的父姓,有些已婚的夫妇则将各自的姓合二为一,变成双姓[3]。但总体而言,绝大多数妇女婚后仍用夫姓,姓氏文化中这种依附男性的现象依然普遍存在。

五、从姓名的排序看民族文化心理的差异

汉语姓名的表现形式属于“姓+名”,它的基本构成层次是姓在前,名在后。英语姓名的表现形式则属于另一种,即“名+姓”,其基本构成层次与前者恰好相反:名在前,姓在后。我们不妨用英语描述这两种表现形式,汉语姓名:family name+given name;英语姓名:first name+last name,这样就更能清晰地看到这两种姓氏体系中姓与名孰先孰后、谁重谁轻的事实。之所以出现这种情况,是由于中国古代社会是一个宗法制度极其完备的社会,人们注重姓氏,以姓氏为自己的根基和归属,认为如果没有祖宗,自己就不可能存在,祖德宗功不可埋没。他们还认为,姓氏不仅代表一个人的出身和地位,更代表一个人的权利和义务。所以在中国,一个人的姓氏远比其名字重要,这就决定了汉语姓名排序的姓前名后的特点。在英语国家,由于从未出现过像中国那样的宗法社会制度和重群体的民族文化心理,这些国家的人素有重视个人、强调个性的传统。在他们看来,名是一个人的生命和灵魂,故十分珍惜;相反,对于姓倒不看得那么神圣,因此造成了先名后姓的习惯。

语言是历史的产物,姓氏是语言的产物。作为语言的特殊组成部分,姓氏自它产生之时起就一直承担着传达人类血缘信息的重任,它始终受社会规约和约定俗成的影响,从这个角度看,姓氏又是社会的产物。作为人类个体识别符号,英汉姓氏不仅仅,也不可能只是两种不同的语言体系,它们同时是两个具有各自特色的文化体系。其中蓄存着大量有关人类学、民族学、历史学、宗教学、人文地理学、动物学、植物学、社会学、心理学、美学、法学等学科的丰富资料,是人类文化宝库中的巨大宝藏,值得深入发掘。

[1]程裕祯.中国文化要略[M].北京:北京外语教学与研究出版社,1998:48.

[2]杜学增.中英文化习俗比较[M].北京:外语教学与研究出版社,1999:14.

[3]田惠刚.中西人际称谓系统[M].北京:外语教学与研究出版社,1998:374.

G1

A

1673-8535(2012)02-0069-06

王冬梅(1972-),女,陕西汉中人,江苏技术师范学院外国语学院讲师,主要研究方向:语言学与应用语言学、外语教学法。

(责任编辑:覃华巧)

2012-01-12