拉萨大昭寺游客满意度调查与历史文化遗产旅游开发的对策

石应平,武树含

(四川大学 旅游学院,四川 成都 610065)

拉萨大昭寺游客满意度调查与历史文化遗产旅游开发的对策

石应平,武树含

(四川大学 旅游学院,四川 成都 610065)

西藏拥有丰厚的历史文化遗产,本文以西藏拉萨大昭寺为例,通过结合游客对大昭寺的满意度,了解大昭寺旅游资源保护和开发的现状及问题,从而进一步了西藏其他世界遗产旅游资源的现状及问题,根据问题提出对策,促进西藏旅游业的发展.

大昭寺;游客满意度;西藏遗产旅游

拉萨大昭寺是西藏重要文物保护单位和世界文化遗产之一,因具有浓郁宗教文化特色和极高的历史文化价值而成为闻名中外的旅游景点.本文以大昭寺为例,通过游客满意度问卷调查与实地访谈,了解宗教文化场所与重要文物保护单位的旅游开发效应,从而分析西藏文化遗产资源的保护与旅游开发存在的问题,并探讨如何实现历史文化遗产的完整保护和可持续利用,促进西藏文化旅游业的发展.

1 大昭寺的旅游开发现状

大昭寺始建于公元647年,是藏王松赞干布为纪念文成公主入藏而建,经历代修缮增建,形成今占地面积13000m2[1],建筑面积达25100m2的建筑群.作为知名度高且游客入藏的必选目的地,大昭寺于2000年11月,作为布达拉宫的扩展项目被批准列入《世界遗产名录》.以大昭寺为中心,从内到外由3个环型组成,分别为环大昭寺内中心的释迦牟尼佛殿一圈的“囊廓”,环大昭寺外墙一圈的“八廓”即八角街和以布达拉宫、药王山、小昭寺包括进来的“林廓”,这是游客游览大昭寺景区的主要线路.

从大昭寺所在地拉萨市城关区旅游接待情况看,2005—2010年旅游人数一直保持持续稳步的增长势头.2010年,拉萨城关区实现旅游接待人数213.0774万人次,比2009年同期增长99.08%,其中国内旅游达657899人次,比2009年同期增长94.36%;海外旅游39641人次,比2009年同期增长71.82%.2009年、2010年2年游客数量递增,2010年进入飞速发展阶段.

2 相关研究综述

在文化遗产保护和开发方面:国外研究起步较早,相关著作较多,其中欧洲和北美的研究成果占大部分,如《文化旅游和遗产管理》(Shalini Singh)、《保护人类的文化遗产——景区和历史遗迹》(UNESCO);等.[2]我国的文化遗产保护和开发研究起步较晚,仍存在许多不足.谢朝武对国内的有关研究(1996—2000年)进行综述,提出文化遗产保护和开发的体系内容及研究方法[3];倪用玺结合云南丽江古城、安徽黟县宏村以及甘肃敦煌莫高窟的实践,比较分析了国内外遗产保护、旅游开发举措的成功经验与不足[4].

游客满意度方面:游客满意理论是涉及游客消费行为和旅游目的地服务管理的重要理论.在文化遗产地研究领域,Laws以英国Leeds城堡为例,采用服务流程分析方法(Service Blueprinting Approach,SBA),对城堡和古民居等遗产地的服务流程设计与游客满意管理之间关系进行研究[5];Light以Carephilly Castle为例,发现游客的满意度较高,且满意度会使游客延长逗留时间和再次光临[6].中国的游客满意研究起步于20世纪80年代末,研究文献主要涉及游客满意的定义、影响因素和作用等问题.岳怀仁等将游客满意分为物质、精神和社会3个递进的层次,指出游客满意可为景区增加无形资产、吸引力和提高重游率,是目的地实现利润的基础[7];万绪才等将旅游地游客满意度定义为游客对旅游地的旅游景观、基础设施、旅游环境和社会服务等方面满足其旅游活动需求程度的全面评判[8].

国内外的研究为我们进一步开展调查研究提供了理论依据与分析方法.

作为世界文化遗产、重要文物保护单位与重要文物旅游景点的拉萨大昭寺,具有严格保护与合理利用范例的典型研究价值.本文正是在查阅文献资料的基础上,采用问卷调查法,结合访谈法,对拉萨大昭寺的游客满意度进行了深入的研究,旨在通过拉萨大昭寺发现问题和解决问题,促进西藏文化遗产的保护与开发的可持续发展.

3 研究方法

3.1 问卷设计与数据采集

问卷包括两部分:(1)人口统计学信息:包括被调查者性别、年龄、教育程度、职业、所在区域、旅游方式和旅游动机;(2)运用李克特5级量表调查游客满意度.选取的调查因子包括旅游服务、硬件设施、旅游环境、旅游景点四类,其中考虑到旅游景点对游客满意度影响较大,对大昭寺做了详细调研,较好地代表了西藏整体世界遗产的情况.本调查采取随机抽样的方法,于2011年10月4日—8日,在大昭寺附近做了问卷调查和实地访谈,共发放问卷300份,排除回答不完全及真实性较低样本后,有效样本共计215份,有效问卷率71.7%.

3.2 实地调查

我们在调研大昭寺的景区保护、旅游资源开发及管理等现状时,还对大昭寺部分管理工作人员及景区服务人员和社区居民进行了访谈,收集其对保护大昭寺旅游开发及其管理现状的意见和看法,目的在于了解游客问卷调查的分析结果与他们的看法是否一致,矛盾距离有多大.

4 调查数据分析

4.1 游客流量分析

根据观察和调查数据显示,十一长假期间,寺内游客流量较大.上午8点钟以后开始有游客进入,多为当地信教群众,游客的高峰期集中在上午10点至下午4点之间.因为有时间限制,游客在寺内的停留时间较短,平均为1个小时左右,为典型半日游.

4.2 游客个人特征分析

4.2.1 性别构成:根据调查问卷得知,男性游客为116人,占所有调查人数的54%;女性游客为99人,占所有调查人数的46%.调查对象男女比例基本为1.17:1,表示大昭寺游客没有明显的性格差异. 4.2.2 年龄特征:被调查的游客年龄主要集中在25—45岁之间,共占51.2%;其中25岁以下的约占32.1%;26—35岁的约占30.7%;36—45岁的约占20.5%;46岁以上的所占比例较小,这个年龄段游客由于身体状况的原因,不适应高原气候,所以前来的人数较少,结果显示游客多以中青年为主,年龄结构倾向于年轻.

4.2.3 文化差异:受教育程度主要集中在大专以上学历,其大专及本科约占总人数的70.2%;研究生及以上约占15.8%;高中及以下约占14.0%,显示游客文化程度普遍较高.

4.2.4 职业结构:职业不同,意味着收入、闲暇时间和教育水平的不同,旅游的倾向和需求不同.大昭寺游客的职业构成中,企业人员、个体自由职业者、政府及事业单位工作人员和学生居多,分别约占27.9%、17.2%、16.7%和15.3%.

4.2.5 游客的行为特征:根据调查问卷得知,游客基本上都是来自于国内其他地区,约占总人数的80%,拉萨市内及周边地区、西藏自治区内其他地区和境外的分别约占10.2%、8.4%和1.4%.

旅游组织方式中,游客主要为自发旅游,约占49.3%;其次是参加旅行社,约占23.7%.以参加旅游社为主的游客中,约81.3%会前来大昭寺参观,一方面大昭寺是很多旅行社线路安排中必定的旅游景点,另一方面是因其具有较高知名度.

旅游动机中,游客大部分以欣赏自然风光和了解不同地域的传统文化为主,分别约占30.2%和36.5%;其次是以了解历史宗教文化为目的,约占25.6%;以了解历史宗教文化为目的的游客中约83.2%会前来大昭寺,因其最具代表性.

4.3 游客的满意度分析

游客满意度指游客对旅游地的旅游景观、基础设施及旅游环境和社会服务等方面满足其旅游活动需求程度的全面评判[9].大昭寺是具有浓郁宗教文化氛围的场所,有强烈的精神文化神圣性,面向“世俗”的旅游者开放,必定形成文化价值观的认识与理解的冲突,既可能干扰信教群众正常的宗教活动,也会影响游客满意度.通过调查,既反映出游客对于宗教文化遗产景点开放旅游的认识,也能了解到游客对体验西藏宗教文化的需求以及如何满足这样的需求.

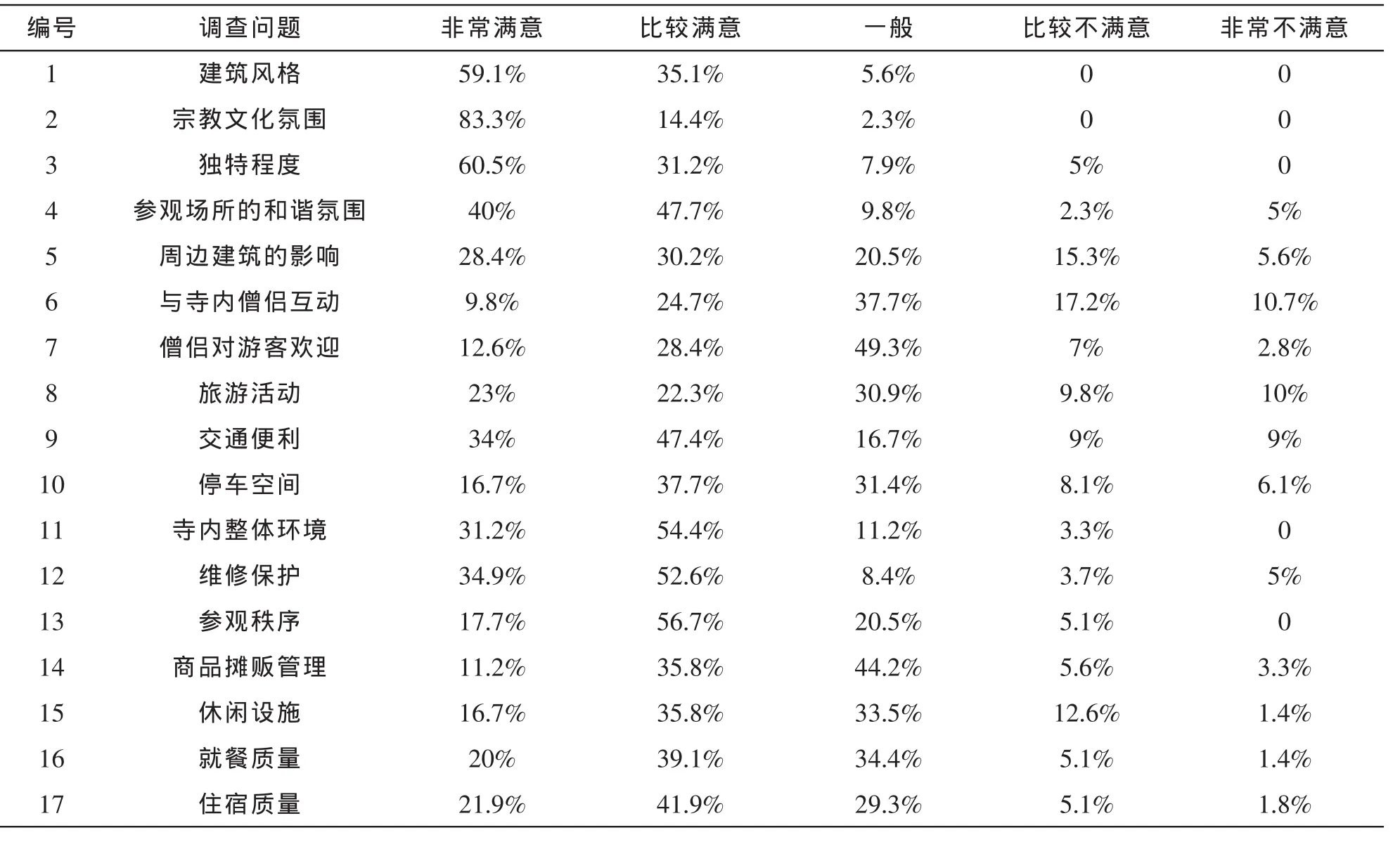

由表1可看出,对于大昭寺保持的宗教文化氛围、与其它寺庙相比的独特程度、建筑风格等,游客的满意度较高,其中非常满意的分别约占了83.3%、60.5%和59.1%;其次是大昭寺内的和谐氛围,其中非常满意的游客约占40%,比较满意的游客约占47.7%;对于游客与寺内僧侣的互动性、大昭寺附近的休闲设施、大昭寺周边开展的旅游活动,游客满意度较低,其中对其附近休闲设施不满意的游客分别约占27.9%、14%和19.8%.

4.4 游客变量对满意度的影响

由于游客个人特征(游客变量)不同,满意度也就不同.例如,有约占30.2%和36.5%的游客以欣赏自然风光和了解不同地域的传统文化为目的,其对大昭寺的建筑风格、与其他寺庙相比的独特程度、大昭寺维修现状及周边建筑对其的影响等方面十分看重,而这部分游客所占比重较大,从表2所见其对问题1、3、12、5的满意度较高.而以历史宗教文化为目的的游客,他们十分在意大昭寺的历史宗教氛围及其文化传播,就更注重大昭寺的宗教气息、大昭寺内的和谐氛围及寺内僧侣与游客的互动等方面,所以对问题2、4、6的满意度较高.通过个人特征中文化方面游客所占的比例来看,游客的文化程度普遍较高,大专以上本科的就约占总人数70.2%,他们注重对大昭寺历史文化的了解,不是一些物质层面的体验,从表1可看出,他们对问题2、6、8的满意度较高.在职业结构中,企业人员、个体自由职业者、政府及事业单位工作人员和学生所占比例较重,分别约占游客总数的27.9%、17.2%、16.7%和15.3%,所以不再只是看建筑,观塑像,而是希望感受其浓厚的宗教氛围并从中获取新体验,从表2可以看出,他们对问题2、4、6、7、8满意度较高.通过个人特征和游客满意度的具体数据对比,发现游客的个人特征(游客变量)与游客的满意度是成正比,个人特征可以直接影响游客满意度的高低. 4.5 大昭寺管理者与当地居民访谈结果

表1 游客满意度有效比例

大昭寺管理者与当地居民一致认为,宗教文化遗产的开发利用,为当地旅游业增添了独特魅力,成为当地极具吸引力的旅游资源,促进当地旅游业的健康发展,实现旅游开发与宗教文化遗产保护传承的和谐统一.但是同时也发现了当地居民、朝拜者、游客及管理者之间的矛盾点.

宗教文化遗产以其独特性与完整性吸引着开发商和旅游者,但是旅游活动的开展打破了原本相对封闭的传统文明,一些宗教仪式脱离原有的氛围,成为一种商品化表演性的旅游产品,这种商业化的表演,影响了朝拜者,使其不再坚信宗教仪式的神圣性;旅游开发致使宗教文化遗产的文化氛围遭到削弱随着游客量剧增,大昭寺原有的清静空寂的文化氛围已经被打破,甚至文物的安全也受到威胁;大昭寺或因遭破坏,或因附属院落被挤占,面积大为缩小,环境已显得狭促,再加上游客的涌入,更显得环境嘈杂,无法维护宗教场所应有的肃穆氛围.[10]

5 存在问题分析

通过调查可见,西藏的历史文化遗产虽已得到一定程度的保护,并通过合理开发产生了较为广泛的社会影响,取得了一定经济收益,但仍存在如何保护文物实体、保持原有文化价值、维护文化氛围以及产生最佳文化体验效果、提升游客——文化体验者满意度等问题.以典型范例大昭寺来看:

5.1 客流量过大,参观流速快,香客与游客停留时间都较少,影响满意度

从20世纪90年代中后期开始,大昭寺的游客和香客大量增加,两者分别从两个门进入,在殿堂内迎面相对,使本就狭小的空间更加拥挤,既影响了朝圣的正常进行,也影响了游客的旅游体验,同时还对文物保护产生了一定的影响.因此,大昭寺对游客和朝圣者都进行了限制,入口处每20分钟放行100人,参观时间为1小时,且不准往回走.这就导致他们滞留时间有限,各自的需求得不到满足,满意度均不高.

5.2 游客与寺内僧侣、工作人员交流甚少

旅游者在目的地旅游期间不可避免地会与当地居民发生不同程度的交往活动,正是通过这些交往活动,双方产生文化交流,文化需求与经济利益得以满足.主客交往包括密切交往和适度交往两个维度,其中密切交往对认知形象有显著影响,并通过认知形象和情感形象对满意度产生间接影响.显然,旅游过程中缺乏交流会直接影响游客的满意度,尤其就是那些文化程度较且旅游出发前做过知识准备、旅游目的清楚明确、文化体验期待值较高的游客而言,其需求满足度更会受到影响.通过表2可见,对于寺内僧侣与游客的互动满意度为一般的比例约为37.7%,不满意的游客就约占了27.9%.

5.3 游客参观游览项目单一,亲身体验感弱

在大昭寺,宗教人员所做的无外乎诵经为进香者祈祷发放一些经义小册子、维持秩序等世俗性活动,很少为游客进行讲解;游客在大昭寺游览时多为参观静态陈列式宗教景观,看建筑,观塑像,游览形式单调,项目重复,大同小异,没有开展游客可以亲身体验的活动,无法对宗教文化遗产的丰富的文化内涵有深入地了解和感悟,从而降低了其满意度.所以从表1可见,游客对于寺内开展的旅游活动满意度为30.9%,不满意的比例为19.8%.

6 对策建议

从大昭寺的游客调查及与大昭寺管理人员、社区居民访谈可知,西藏历史文化遗产的保护与开发利用工作均尚需进一步加强.一方面,作为旅游景点的文化遗产保护单位,要对游客接待量和人流更替速度加以控制,注意旅游保护与开发的协调;另一方面则是通过提高服务工作质量与服务能力、完善与增设附近休闲设施及食宿环境、完善文化旅游活动,满足游客文化体验需求,并维护香客朝拜的精神文化利益.

首先,作为景区的寺院,最易发生游客与香客及僧侣人员(如宗教节日或法会期间)在建筑空间利用上的冲突,这就需要在继承文化与保护文物环境的前提下,通过管理手段来解决即对游客与香客的规模和时间进行限制.而限制的对象和程度要依据不同具体情况下利益相关者的利益需求和受损程度来区别实施.让利益需求大或受损程度高的主体获得一定的优先地位.需指出的是,这类管理措施要对利益双方履行信息告知义务,同时对利益受损方耐心说服以获取理解.[11]在旅游淡季,可限制游客的滞留时间,对作为朝圣者的香客滞留时间不加限制.但在旅游旺季,游客远道而来,需优先保证他游客的利益,每天游客的高峰时间对朝圣时间进行限制,将上午和下午划分为信徒和游客参观时间,这样既保护了景区尽可能地不受影响,同时缓和旅游者、朝圣者及僧侣人员之间的矛盾,使各自需求得到满足.

其次,因西藏特殊的地理环境与社会历史发展进程,使其文化带有浓重的宗教色彩,依托这些历史文化遗产开发旅游,需特别重视文化体验活动的设计,让游客感受当地的宗教文化氛围及不同的民族风情,而不仅仅围绕文化遗产景点开展观光旅游活动.即使在文化遗产景点内,也需引入新的解说体系或通过电子导游,增加游客感受与体验文化的接触机会,游客既可听讲解,又不打扰宗教信众的朝拜行为,使游客能在神圣、肃穆、静谧的氛围中感受宗教文化的魅力.

第三,文化遗产本身是需要保护的,可基本参考全国重点文物保护单位的划定标准.主要分为保护范围和建设控制地带两个层次,还可再细分不同级别,各自规定保护要求.在建设控制地带可设置旅游活动区,这个区域是旅游目的地居民展示、表演的舞台空间,游客在这里与当地居民互动,文化遗产可以适当的方式满足旅游者的各种需求.保护区可以发展旅游但是旅游开发规模受到限制,控制进入的游客数量和对外开放的时间,以保留文化遗产的原真性和完整性;文化遗产景区还要大力提高静态文化项目的体验值,增加其动态性,形成人与物之间的互动,提升旅游项目的吸引力和重游率.

第四,在保护文化完整性的基础上,通过完善各种基础设施以及餐饮、购物等服务设施优化旅游环境,提高服务质量和类似大昭寺那样的重要文物景点内的安全性,充分满足不同游客的需要,为游客提供更为周到的服务,实现提高游客满意度.

〔1〕西藏人文地理.我们在世界和西藏之间[EB/OL]. http://blog.163.com/tibet-blog/blog/static/120531561200961041341336/.

〔2〕高洁.世界文化遗产保护和旅游开发研究——以泰山为例.山东大学,2006.

〔3〕谢朝武,郑向敏.关于文化遗产旅游研究的若干思考[J].桂林旅游高等专科学校学报,2003(2).

〔4〕倪用玺.文化遗产的旅游开发适宜模式比较研究——以秦始皇陵遗址公园为例[D].西安:西安建筑科技大学,2005.

〔5〕LAWS E.Conceptualizing vistor satisfaction management in heritage settings:An exploratory blueprinting analysis of Leeds Castle,Kent[J]. Tourism M anagement,1998,19(6):545-554.

〔6〕LIGHT D.Characteristics of the audience for events’at a heritage site[J].Tourism Management,1996,17(3):183-190.

〔7〕岳怀仁.风景旅游区经营与管理[M].昆明:云南大学出版社,1998.122.

〔8〕万绪才,丁敏,宋平.南京市国内游客满意度评估及其区域差异性研究 [J].经济师,2004(1):246-247.

〔9〕陈丽荣,苏勤.我国游客满意度研究述评述.资源开发与市场,2007,23(3):266-268.

〔10〕徐赣丽.宗教文化遗产的开发式保护框架[J] .广西民族研究,2005(4).

〔11〕卢天玲,甘露:神圣与世俗:旅游背景下佛教寺院建筑功能及其空间转化与管理 [J].人文地理,2009,105(1):53-57.

F592.7

A

1673-260X(2012)07-0067-04

教育部人文社会科学重点研究基地重大项目资助