轨道交通系统诱发环境问题及其防控对策研究

徐新玉

(苏州大学,江苏 苏州 215131)

1 苏州轨道交通一号线工程概况

根据规划,到2020年,苏州轨道交通共规划7条线路,总长276 km,到2030年,共规划10条线路,总长482 km。国家近期批准建设的有4条,共计166.2 km。

苏州轨道交通一号线是一条东西走向的骨干线路,全长25.739 km,穿过京杭运河、外城河与金鸡湖,横跨苏州6个区。全线设24个地下车站,其中换乘站4处。设天平车辆段与综合基地1处,设苏州乐园和星塘街2座变电站,控制中心则设在广济南路站。2007年12月26日正式动工,2012年4月28日通车,使苏州成为国内第一个开通地铁的地级市。

2 轨道交通系统诱发的主要环境问题

2.1 噪声

1)噪声的产生与传播机理

轨道交通噪声主要包括列车运行时轮轨接触噪声、车辆非动力系统噪声(车辆的空压机、空调机、电动机等),牵引动力噪声、接触网与受电弓之间产生的摩擦噪声、地下铁道的地面承载噪声以及桥梁结构的二次振动引起的辐射噪声等,城市轨道交通产生的噪声是上述噪声的综合效果,并且受列车运行状态和轨道设备状态的影响。其中以轮轨接触噪声尤为突出,它有三种类型:一是轰鸣噪声(或滚动噪声),是由于车轮踏面和钢轨表面粗糙、凹凸不平和钢轨表面疤痕等原因造成的;车辆在钢轨上运行不是单纯的滚动,而是滚动的同时在极小的范围产生跳动,轮轨间出现一定冲击,使钢轨与车轮产生强迫振动而发出的噪声。二是冲击噪声,是车轮或钢轨表面的局部不连续所产生的。当车轮通过钢轨接头、道岔、车轮踏面擦伤和剥离在钢轨上运行时由于冲击而产生的噪声。三是摩擦噪声(或尖啸声),车辆通过小半径曲线和道岔时产生的频率较高的刺耳的“吱吱”声。在曲线区段,尽管车轮踏面有一定锥度,车辆仍然不能以纯滚动运行,要产生局部的横向蠕动,即所谓“卡滞—滑动效应”,结合车轮和轨道的振动响应,从而形成一种高音调强烈刺耳的尖啸声。

了解噪声源(即噪声的发源地)、途径(即噪声是如何进行传送的)、接受点(即听见噪声的人所处的位置)就可以有针对性地寻求降低噪声的措施和途径,对现存噪声进行防护,最大限度地减少对人体造成的损害。

2)噪声源强

苏州轨道交通一号线营运期间,列车通过时产生的噪声和路边噪声叠加,对沿线环境将产生较大影响;地下线路隧道出入口的噪声以及风亭噪声将影响局部声环境;其它还有车辆段和变电所噪声等。各类噪声源强见表1和表2。

另外,各种施工机械、运输车辆等将形成较强的噪声源,声级可达76~90 dB(A),在居民住宅集中区、学校等噪声敏感区施工时,都会产生噪声污染。

表1 列车在不同运营期周期等效声级

表2 风亭及变电所噪声源强

2.2 振动

1)振动的产生与传播机理

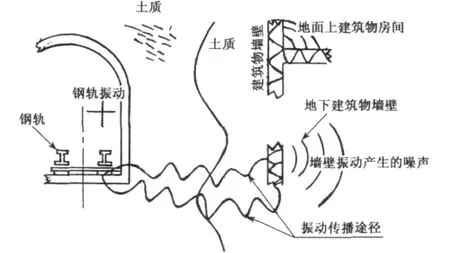

轨道交通振动主要是由车轮与钢轨的相互作用而产生,行驶中的列车。通过轮轨接触点引起钢轨周期性的上下振动,再从道床传入地面,这是轨道的一种基本振动;当车轮经过钢轨接缝处或钢轨表面出现磨损时,车轮撞击这些不连续部位就会在垂直速度上产生瞬时变化,这一变化可导致轮轨接触点激发出巨大的力,从而激励车辆和钢轨振动,这是一种冲击振动。轨道交通列车在地下行驶时,将会引起隧道振动,这种振动能通过地下土壤传送到轨道交通附近的建筑物内,将再次引起结构物的振动(如图1所示)。这种振动干扰不仅对地铁沿线民宅、学校和医院产生不良影响,而且可能对沿线基础较差的建筑物造成损害。

振动波在土介质中的传递过程,其作用机理及传播特性与地震基本相同。这些振动波遇到自由界面时,在一定条件下重新组合,形成一种弹性表面波,随着离振源距离的不同,它们之间的能量也在改变。地面段的地表振动是列车行驶时轮轨相互撞击产生振动的直接结果。轮轨撞击以振动的方式传向道床,再经道床传向大地。列车行驶在高架桥上,轮轨撞击造成的振动向轨枕、道床及各种构件传递振动能量,从而激发跨梁和墩台也发生振动,并通过桥墩引起地表振动向外传播。

图1 地铁振动产生与传播示意

2)振动源强

隧道振动的强弱主要取决于隧道的结构与重量、行车速度、轮轨表面磨损程度及隧道周围的地层状况。据调查,隧道加重一倍,其振动可减小5 dB;车轮表面磨损严重时,能使隧道振动增加10 dB,并使高频振动成分增加。经测试,隧道底面的最大振动级发生在250 Hz附近,由于隧道周围地层对高频振动的吸收,所测得的地表振动频率以63.5hz为最高。

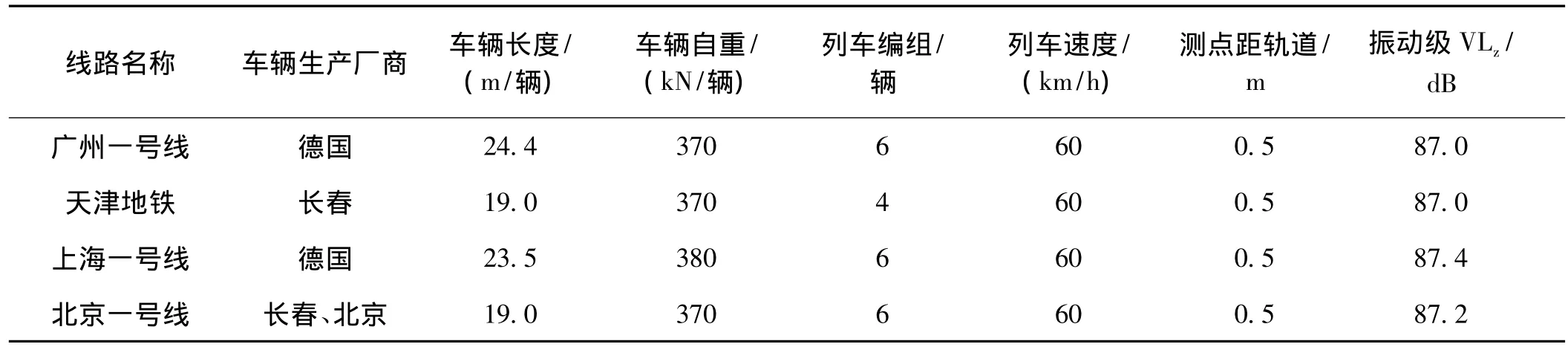

苏州地铁轨下振动源强类比国内已建成地铁振动源强给出(见表3)。地下线在车速为45 km/h,距线路1 m处Z振级为85 dB;地面线在碎石道床条件下,车速为45m/h,距线路1 m处Z振级为100 dB。

2.3 电磁辐射

苏州轨道交通一号线电磁辐射发生源分为固定污染源、流动污染源和通信系统电磁辐射污染源。

1)固定污染源

固定污染源主要是苏州乐园站和星明街站附近的两座主变电站(110 kV/35 kV)。

2)流动污染源

表3 国内主要城市地铁列车运行振动源强

列车受电弓在接触网的导线上滑动时,由于接触电阻的变化产生电平相对稳定的频带很宽的无线电干扰电波;由分离开的一系列脉冲产生连续噪声,该脉冲系列的出现是随机的,其周期也有长有短,这类噪声是在一般正常运行速度下产生的,此类成份随速度的提高而增加;因振动或接触导线有不光滑的地方,滑板和接触导线之间经常出现部分接触不良并形成火花放电,产生孤立的脉冲干扰电波。滑板与接触导线间的射频干扰电流沿接触网传播并向空间辐射,其电磁辐射的影响将随列车的运动、其地点变换和时间而变化。

3)通信系统电磁辐射污染源

苏州轨道交通一号线无线通信系统对周围环境的电磁辐射污染影响主要是450~460mHz或806~821 MHz频段、150/280mHz频段和900mHz/1 800mHz频段的电磁波辐射。

2.4 景观环境

苏州市是著名的历史文化名城和国家重点旅游城市,其建筑物具有鲜明的江南水乡特色。苏州古城坐落在水网之中,街道依河而建,水陆并行,建筑临水而造,前巷后河,小巧秀美,形成“小桥、流水、人家”的独特风貌。如何将散布于城市中的车站和风亭等建筑物,尤其是建于公园等旅游点和风景点附近的建筑物和周围景观和谐地统一起来,也是本工程的主要环境问题之一。地铁风亭、声屏障等建筑物如设计不当,将造成景观障碍,从另一个角度看,若这些建筑物的设计能反映苏州江南水乡的风俗民情特点,将建筑物融入所处环境中,亦能形成新的城市景观小品,起到美化城市的效果。

3 主要环境问题防控对策

3.1 噪声污染防治措施

降低噪声、减小振动主要是通过衰减振源、避免结构共振、隔离传播途径、吸声等方法进行,应根据不同的防治目标确定最佳的防治措施。

3.1.1 声源治理措施

对于轨道交通系统来说线路防振降噪和机车防振降噪两个方面是有一定限度的,从振源及声源进行控制是根本途径。为此,苏州轨道交通一号线从规划设计上着手,采取了下列控制声源的措施。全线正线、出入段线、试车线铺设无缝线路,可有效降低列车运行噪声源强。在风亭风机的风道中设置片式消声器,平均降噪量按20~25 dB设计,风亭口排放噪声按《城市区域环境噪声标准》控制;选用低噪声冷却塔,风口朝向背离敏感建筑。合理布置车辆段的高噪声设备和车间的位置,并采取必要的消声减振措施。

3.1.2 设置声屏障

城市轨道交通噪声传播的主要媒介是空气。控制噪声传播途径的基本原理是在噪声传播过程中,在声源和接受点之间设置声屏障,可明显干涉声波传播,避免声直达,使受声点只接受透射声和绕射声,并可利用屏障本身所具有的吸音性能在传播途径中消耗声能量,以降低接受点的声能强度。

根据环评报告所确定的噪声敏感区,苏州轨道交通一号线声屏障设计范围为灵天路至车辆段两侧以及试车线西侧的居民楼。结合沿线的敏感建筑物高度、距离线路的位置、列车声源的位置及噪声标准要求,采用直立式全封闭声屏障。其中5.5m高的声屏障,从下部往上3.0~4.0m部分设置为透明部分,其余为吸声板,顶部为透明耐力板(抗紫外线聚碳酸酯板)。声屏障吸声部分采用波浪型吸声板,颜色和周围环境相协调,使轨道交通噪声声源通过声屏障两侧端辐射或绕射至受声点的声级值比通过声屏障顶端绕射后到达受声点的声级值低10 dB(A)以上。根据有关部门测量结果,苏州一号线投入运行后,敏感地段噪声都没有超标。

3.2 振动污染防治措施

3.2.1 振动源减缓措施

苏州轨道交通一号线设计针对轨道的振动源、振动路径采取了减振及隔振处理,使列车在运行中引起的振动得到有效的衰减,满足环保要求,体现了地铁“以人为本”的设计理念。①钢轨接头是产生轮轨冲击的主要因素之一,全线正线、出入段线、试车线采用重型钢轨无缝线路和双层橡胶垫板的弹性分开式扣件,以减少轮轨间的冲击,起到减振、减噪的作用,可以达到一定减振效果。②为减小梁轨作用力,在梁端,扣件的轨下垫板采用复合胶板;在梁中部,扣件的轨下垫板采用普通橡胶垫板。③根据环保要求,采取分级减振措施。一般减振地段(减振要求<5 dB)采用弹性减振扣件,较高减振地段(减振要求<10 dB)采用轨道减振器扣件减振。④控制轨道不平顺是降低轮轨之间振动与噪声的有效措施,加强轨道不平顺管理,制定严格的养护维修计划,定期对钢轨顶面不平度进行打磨、车轮镟圆,使轨面平顺,轮轨接触良好,以减少振动和噪声。测试结果表明:钢轨打磨后,在振动频率为8~100 Hz范围内,振动水平下降4~8 dB,站台上的振动水平下降5~15 dB。

3.2.2 轨道减振措施

苏州轨道交通一号线为了轨道减振,采取了下列措施:①轨道专业的减振措施以敏感点所在功能区标准为依据;②本工程预测振动超标值不大,对环评预测的控保建筑,采用轨道减振器扣件可降低振动10 dB左右;③对所在功能区,按1类标准预计白天振动超标的地区采用轨道减振器扣件降低振动、固体声的影响;④两线交叉地段的减振问题是各城市轨道交通网络化建设之后带来的新问题,为避免两线间的相互振动空腔放大作用,减小两线间的振动相互干扰,减少两结构之间的动荷载传递,应采取轨道减振器扣件减振。

3.2.3 全线减振措施

①道岔采用可焊接的9号曲线型尖轨道岔,消除接头;②对钢轨顶面不平度进行打磨,使轨面平顺,轮轨接触良好,以减少振动和噪音;③小半径曲线钢轨侧面涂油,不仅可减少钢轨侧面磨耗,也可减少由摩擦和不均匀磨耗引起的轮轨振动与噪声;④轨道施工时,严格控制施工技术标准,对轨道进行经常性的养护维修,保持其良好状态,保证列车运行平稳。

苏州轨道交通一号线设计采用轨道减振器扣件减振,可以使轨道交通沿线基本达到1类居民、文教区标准。采用轨道减振器扣件减振的轨道长度为单线13 742 m。对沿线有较高减振和特殊减振地段,分别采用了轨道减振器扣件和钢弹簧浮置板道床减振。

3.3 电磁辐射污染防治措施

①主变电站110 kV高压进线采用地下电缆,考虑土壤及电缆自身绝缘的屏蔽作用,可有效防止高压输电线的电磁辐射影响;②变电站采用户内型,变电设备置于室内,房屋建筑可以屏蔽一部分电磁辐射,避免阴雨天的高压放电;③高架线路接触网接头尽量避免设置在居民住宅附近,以降低受电弓离线打火对居民电视收视效果的影响。

3.4 绿化及景观优化设计

根据苏州市绿化管理的有关规定,做好绿化设计。在车站和风亭周围以及车辆段内设置绿化走廊带、绿化小品,以保护、美化环境。苏州轨道交通一号线工程各种建筑物的设计还承袭江南传统文化特点,汲取传统建筑的精华,采用现代化建筑技术与手段加以发展与弘扬;依据苏州地区建筑的特点、文化底蕴,挖掘其富有浓烈的水乡建筑符号、民间广为流传的标志性要素,力求与其特殊的地理位置、水乡文化氛围相适应。

4 结束语

虽然轨道交通系统引起的环境问题还有污水、废气以及固体废物等,但是,轨道交通工程最显著的环境效益是通过改善城市交通条件,减少地面行车数量,消除了交通拥挤和堵塞现象,减少汽车尾气造成的空气污染和道路交通噪声,减缓城市中心区的污染负荷,从而改善城市的总体环境质量。尤其在“以人为本”的今天,轨道交通企业从规划设计、施工、运营等一整套体系出发,分析了重点环境污染问题,提出实现环保轨道交通的方法和措施。城市轨道交通在成为新型交通工具的同时,也成了现代化都市的一种象征和标志。因此,发展“高效便捷、公平有序、安全舒适、节能环保”的城市轨道交通符合国家产业政策和城市总体规划要求。

[1]轨道交通中环快速路要建好建快[N].城市商报,2012,7,13(02).

[2]苏州轨道交通有限公司.苏州市轨道交通一号线工程环境影响报告书(送审稿)[R].苏州:苏州轨道交通有限公司,2004.

[3]国家环境保护总局.环审〔2006〕154号 关于苏州市轨道交通一号线工程环境影响报告书的批复[Z].北京:国家环境保护总局,2006.

[4]孙家麒.城市轨道交通振动和噪声控制简明手册[M].北京:中国科学技术出版社,2002.

[5]耿传智,葛世平.地铁运行对沿线建筑物的振动影响与对策[C]//城市轨道交通论文集(1999—2001).北京:中国铁道出版社,2002:357-260.

[6]施毓凤,叶霞飞.城市轨道交通噪声影响的效益评价方法[J].城市轨道交通研究,2009(2):40-43.

[7]辜小安,任京芳,刘杨,等.我国地铁环境振动现状及控制措施[J].铁道劳动安全卫生与环保,2003(5):206-208.