江西广丰桃源自然铜类型铜矿化特征及找矿意义

余达淦, 饶明辉, 管太阳

(东华理工大学核资源与环境教育部重点实验室,江西南昌 330013)

江西广丰桃源自然铜类型铜矿化特征及找矿意义

余达淦, 饶明辉, 管太阳

(东华理工大学核资源与环境教育部重点实验室,江西南昌 330013)

江-绍碰撞带上有多种类型铜矿化,其中产于新元古代陆相火山岩带中自然铜类型以江西广丰桃源矿床为代表,矿化产于粗安岩系岩石中,空间上与粗安玢岩多次隐爆形成的角砾岩带(筒)关系密切,伴有大面积的红色铁白云石化、赤铁矿化、硅化、绢云母化,自然铜产于铁白云石化带中,矿化以细脉、网脉为特征,出现自然铜、赤铜矿、黑铜矿、孔雀石矿石组合。

陆相火山岩;斑岩;铁白云石化;自然铜

余达淦,饶明辉,管太阳.2012.江西广丰桃源自然铜类型铜矿化特征及找矿意义[J].东华理工大学学报:自然科学版,35(3):201-207.

Yu Da-gan,Rao Ming-hui,Guan Tai-yang.2012.Mineralization characteristics and ore-prospecting significance of native copper-type in Taoyuan deposit,Guangfeng county,Jiangxi province[J].Journal of East China Institute of Technology(Natural Science),35(3):201-207.

扬子地块的西北缘及东南缘发育了一套新元古代的陆相火山岩,火山岩系的形成有罗迪尼亚超大陆裂解引起裂谷成因与晋宁造山后山根崩坍引起的伸展构造之说二类成因(王剑,2000;吴根耀等,1998)。本岩系中铜矿点较多,据不完全统计,在江西、浙江有十余处,但到目前为止,还未有重大突破。对该套岩系中存在自然铜的矿化成因认识有助于对火山岩系成因与成矿作用关系探索。

桃源铜矿化点位于江西广丰县下溪镇桃源村北部,铜矿化点产于新元古代早期广丰群桃源组火山岩系中(江西省地质矿产局,1996),赋存围岩主要为粗安岩,铜矿化以自然铜、赤铜矿、黑铜矿、孔雀石为特征,有少量辉铜矿和斑铜矿,伴有大面积的红色铁白云石化、赤铁矿化、硅化、绢云母化等蚀变,蚀变、矿化在空间上与粗安玢(斑)岩及斑岩体多次隐爆关系密切。

1 地质背景

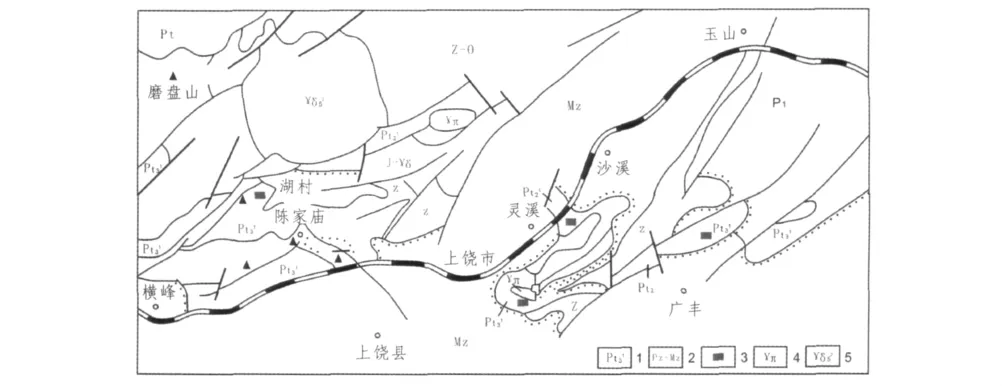

江西广丰新元古代火山岩系中铜矿化产于赣东北—浙西中元古代末期形成的碰撞对接带上(图1),其中北东向江山—绍兴断裂带、肖山—球川断裂带是其主要组成部分,两带相距15 km,桃源矿点位于两带相夹持部位。沿信江河展布的上饶—玉山断裂带是肖山—球川断裂带由浙江向江西的延伸,而北东向江—绍断裂沿广丰城南部穿过,桃源铜矿点处于该断裂带下盘(余达淦等,2000)。

区域上夹于两条北东向断裂带之间的新元古代火山岩系是以陆相火山岩系为特征,火山岩系直接覆盖于中元古代的变质岩系之上。中元古代的变质岩系是一套高绿片岩-低角闪岩相变质岩,岩性为石英片岩、石英云母片岩、白云石云母片岩,发育有典型剑鞘状褶皱和韧性剪切带,区域上命名为田里片岩(江西省地质矿产局,1996),片岩云母40Ar/39Ar坪年龄:(1107.8 ± 16.6)Ma、(1029 ±0.9)Ma(樊光明,1997),片岩碎屑锆石(剥蚀区原岩)U-Pb等时线年龄:(1690.2 ±51.2)Ma(余达淦等,1999)。本区为广丰群建组部位,地层在该处下底上顶十分清楚。广丰群不整合于田里片岩以上,于广丰王家门处可见1~2 m的风化壳层。广丰群依次顺序为桃源组、罗村组、听门组;其中桃源、罗村组构成下沉积—构造旋回,听门组构成上沉积—构造旋回。广丰群被海相的震旦纪底部的志棠组所覆盖。以上地层,成层有序,各层之间关系清晰。

桃源组在广丰石弄水库的建组剖面为酸性熔岩与基性熔岩(玄武岩)互层的火山岩地层,总厚度214 m,但在面上其它地段如上饶等地,厚度逾千米。在石弄剖面可见到三层玄武岩夹于酸性熔岩和火山碎屑岩系中,桃源组顶部出露一套偏碱性的粗安岩及粗面岩(表1),晚期伴有钠长斑岩和钾长斑岩的斑岩体侵位。主要岩石类型为:

粗面岩(富斑晶粗面岩)。岩石暗红—紫红色,斑状结构、块状构造。斑晶由肉红色长石组成,含量约占20% ~30%,见有钾长石和钠长石两类长石。镜下可见粗面结构(基质长石似平行排列)。产于上饶信江桥头、烈士纪念碑、堑岑头、防疫站一带;广丰石弄水库一带。

图1 广丰桃源铜矿化点区域简图Fig.1 The copper mineral point of Taoyuan in Guangfeng county

表1 广丰县桃源铜矿点桃源组火山岩岩石化学一览表Table 1 The petrochemistry composition of Taoyuan formation volcanic rock in Taoyuan copper mineral point

橄榄玄武岩。灰黑色,蚀变后成紫红色、灰绿色,黄绿色,具气孔及杏仁状构造,其中充有绿泥石、方解石及部份铁质矿物。斑晶由橄榄石组成,已风化成伊丁石,基质由基性斜长石和辉石组成。岩石蚀变表现为绿泥石化、碳酸盐化、帘石化、赤铁矿(褐铁矿)化;分布于上饶客车厂及对门采石场及翻家坞村一带,厚度为数百至上千米(表1)。

粗玄岩、粗安岩及英安岩。浅灰略带黑绿色,风化蚀变后常褪色为浅灰白色,略带一点浅红;或成灰绿色、黄绿色。块状构造,肉眼难分矿物颗粒,镜下可见似粗面结构。分布于上饶—广丰公路两侧(表1)。

除以上岩石类型外,在上饶、广丰排山一带还见酸性火山角砾岩、珍珠岩、流纹斑岩、钾长斑岩、二长岩、花岗闪长岩等。火山岩系是一套火山-沉积岩,近年对这套陆相火山岩的年代学工作有重大进展,安徽井潭火山岩年龄(820±16)Ma及(776±10)Ma(吴荣新等,2007);江西广丰桃源火山岩年龄(818±12)Ma;石耳山花岗岩结晶年龄(777±9)Ma,源岩(827 ±15)Ma(吴荣新等,2007);福建马面山群长英质火山岩锆石年龄(818±9)Ma;龙北溪东岩大岭组火山岩年龄(825.5±9.8)Ma,(796.5 ±9.3)Ma,(756.2 ±7.2)Ma(陆慧娟等,2007)。

2 岩石学特征

矿区岩石主要由桃源组顶部粗安岩组成,上被青白口纪广丰群罗村组砂、板岩覆盖,产状140°∠58°。粗安岩由多斑粗斑粗安岩和微斑粗安岩(或无斑、少斑)构成二次大喷发层,每单层厚度近40~50 m,层间贯入有晚期英安玢岩和后期隐爆作用形成的火山角砾岩和凝灰质岩脉。矿区桃源组的岩石主要为溢流型的粗安岩,其次为各种脉岩。火山岩下部层位为粗斑粗安岩,上部为微斑粗安岩。表明火山岩喷发有两个大的旋回。每个旋回中还表现出喷发韵律,如 ZK401孔自 55.36~91.28 m出现三个韵律。每个韵律以斑晶从多到少为变化特征(底部斑晶多,最多可达40%,向上斑晶逐渐减少,甚至变成无斑隐晶质),上覆韵律又是从多斑开始,到少斑结束。微斑粗安岩的韵律性表现为气孔(杏仁体)的多少,如 ZK401孔0~36.5 m,下部气孔少,顶部(6 m处)气孔多。脉岩(斑岩)主要为英安玢岩。英安玢岩在矿区内成脉岩群产出,共四条,呈北东东向展布,局部产状成北西向,脉宽2~20 m,近地表穿插于上部微斑粗安岩中,深部往往沿微斑粗安岩与粗斑粗安岩的界面侵位,并发生隐爆作用而形成隐爆角砾岩和隐爆凝灰岩,前者多是浆爆作用所成,后者多是气爆作用所成。水云母化、赤铁矿化、铁白云石化等蚀变主要发育于最上一层微斑粗安岩中,表现为岩石褪色,由灰色蚀变为淡棕红色、灰白色,强烈部位伴有浸染状铜矿化,在ZK401孔机坪上见团块状铁白云石化,大小50 cm×30 cm,中包有自然铜团块,紫铜片最大有3 cm×2 cm。ZK401孔8 m处见细脉状自然铜。

(1)微斑粗安岩。暗灰色或灰红色,微晶斑状,基质为隐晶质。斑晶小,一般为(2~5 mm)×(0.5~5mm)。杏仁体含量变化大,从无到20%。大小变化为0~15 mm,多为1~5 mm,多数为白色,少数为绿色。

镜下具斑状结构,基质具交织结构,少数为玻晶交织结构、似粗面结构,斑晶为斜长石,电子探针分析结果其成分为:An1-An3的钠长石。有少数暗色矿物斑晶,结构已遭破坏,只留下磁铁矿组成的假象,切面成六边形或菱形。基质中主要为小板条状斜长石,亦为钠长石,其宽为0.005~0.025 mm,长为0.05~0.1 mm,基质中暗色矿物也已破坏而析出微粒状磁铁矿、赤铁矿、钛铁矿,呈浸染状分布在斜长石微晶间。在隐爆作用及其以后,微斑粗安岩均遭受了不同程度的赤铁矿化、水云母化和碳酸盐化。在隐爆作用附近的微斑粗安岩多被震碎,裂纹发育,局部成为震碎角砾岩。

(2)粗斑粗安岩。深灰色,粗斑状,基质为隐晶质,斑晶宽1~7 mm,长5~15 mm,斑晶为灰白色、肉红色。斑晶多时达30% ~40%,少时几乎看不到。杏仁体多为白色,少数绿色。大小在0~20 mm,杏仁体的数量多少不一。粗斑粗安岩在地表大面积出露在水库坝之南,钻孔所见均在40~50 m深。

多数粗斑粗安岩斑晶为斜长石,少数可见正长石斑晶,基质多数为交织结构、似粗面结构,少数为玻晶交织结构。微晶斜长石多数作定向排列,少数定向排列不明显,在斜长石微晶间有许多微粒状或微针状磁铁矿、赤铁矿,含量10% ~15%,为基质中暗色矿物结构破坏后的蚀变产物。副矿物有钛铁矿、磷灰石、金红石。气孔中主要充填为水云母、碳酸盐,次为石英,个别为绿泥石。

矿区粗斑粗安岩也发育赤铁矿化、水云母化、碳酸盐化等蚀变。

从岩石结构及矿物成分来看,上述微斑粗安岩和粗斑粗安岩为安山岩大类,结合化学分析结果,钾钠含量高所以定名为粗安岩。

(3)隐爆角砾岩。灰红色或暗红色,角砾状,角砾为灰黑色粗安岩或砖红色粗安岩,粒级大小多在毫米级,少数为厘米级,达1~2 cm,角砾呈棱角状。角砾间的胶结物一般比周围岩石(粗安岩)色浅,为灰色或浅灰色略带红色,胶结物致密隐晶、量占20%~30%,有的角砾中可见微斑状结构并有白色杏仁体。

镜下角砾为各种微斑状粗安岩,有的角砾具微斑状结构,角砾的基质为交织结构或玻晶交织结构。胶结物为长英质物质或玉髓状石英,长英质物的长石为斜长石,其结构有的为镶嵌状,有的为斑状,斑晶亦为斜长石。其成分和结构与英安玢岩类似,是英安质岩浆在温、压快速降低条件下结晶的产物。玉髓状石英成似脉状或团块状,伴有鳞片状绿泥石。角砾的成分和结构与胶结物的成分和结构相差较大,是隐爆作用(浆爆作用)形成的隐爆角砾岩。其边部或较远处可见到碎屑脉(气爆作用形成的凝灰岩脉),也是隐爆作用的证据。由于隐爆作用,隐爆角砾岩周围一定距离内的岩石有震碎作用,形成震碎裂纹或震碎角砾岩。

(4)隐爆凝灰岩。暗灰红色,凝灰状,在微斑粗安岩或粗斑粗安岩中呈脉状产出,分布于火山角砾岩的四周,脉宽从一到十余厘米不等。镜下具凝灰结构,由晶屑和岩屑和已变成水云母的凝灰质组成,晶屑有斜长石和石英,成棱角状或多边形,大小多在0.06~0.1 mm。岩屑为具交织结构或玻晶交织结构的火山岩,岩屑中有较多的赤铁矿,有的甚至变成微透明或不透明,其大小在0.005 mm左右。

(5)英安玢岩。浅肉红色,块状,致密坚硬,因斑晶和基质颜色一致,手标本上很难见到斑晶,但镜下具斑状结构。斑晶为斜长石,含量5%~20%。斜长石斑晶 An=37,斑晶大小多在0.5~1 mm。基质为半自形粒状结构,主要矿物为半自形板条状斜条石和粒状石英。副矿物有磁铁矿、磷灰石。英安玢岩呈岩脉、岩墙状产出。

3 矿区热液蚀变

桃源铜矿点地区热液蚀变强烈,并具多期多阶段特点,大体可以分为矿前、矿期和矿后蚀变以及表生次生变化四个期次。

3.1 矿前蚀变

矿前蚀变主要有赤铁矿化和水云母—硅化。

赤铁矿化从隐爆作用开始一直到矿后均有发生,但主体是隐爆作用发生时形成的,在隐爆角砾岩、隐爆凝灰岩及受到隐爆作用的周围岩石都有强烈的赤铁矿化,岩石由正常的灰色,深灰色而变成红色,砖红色,赤铁矿化主要产于微斑粗安岩中,明显特征是岩石中长石由灰白色变为淡红色—猪肝红色,赤铁矿化越强颜色越深。赤铁矿化常呈团块状、束状、似脉状。似脉状赤铁矿化是赤铁矿呈浸染状分布于岩石之中,密集的浸染赤铁矿其分布范围呈延长的脉状、网脉状。正常的微斑粗安岩和粗斑粗安岩中,由于暗色矿物结构破坏而形成磁铁矿(有的已氧化成赤铁矿),赤铁矿含量为10% ~15%。而隐爆岩或周围受影响而发生了赤铁矿化的岩石中,赤铁矿含量可达20%~30%。隐爆作用还伴隨着地球化学场的变化,赤铁矿化的出现,是高温流体经历了一次氧化-还原场的转变。本期赤铁矿呈粉末浸染状分布,充填在斜长石间隙间或交代基质中的微晶斜长石,并被后期的水云母—石英脉和铁白云石脉所切穿。在矿期和矿后有少量微细脉状赤铁矿。

水云母—硅化是矿前广泛发育的蚀变,即面状蚀变,矿区所有的岩石包括各种脉岩都有不同程度的水云母—硅化,赤铁矿化仅局限于隐爆岩及其附近的岩石。越靠近隐爆岩,水云母—硅化蚀变的强度越大。一方面水云母成浸染状交代火山岩中的斜长石,另一方面也可以形成水云母—石英脉,石英多呈玉髓状或粒状。水云母—硅化比较强时,岩石变得坚硬,这是几个铜矿化地表露头突出成陡坎的原因。

3.2 矿期蚀变

矿期蚀变主要为铁白云石化,铁白云石化常沿密集裂隙呈浸染状交代,岩石交代后由灰黑色褪色为灰白—淡红色,微斑粗安岩中铁白云石化形成宽广的面式蚀变,其蚀变弱—中等的岩石中主要表现为浸染状碳酸盐化,岩石褪色;而强烈蚀变的岩石往往岩石变为浅粉红色,可见铁白云石呈细晶、微晶,并呈不规则团块状,似脉状产出,有时伴有肉眼可见自然铜产出。镜下铁白云石化除浸染状外,其细脉、网脉广泛充填于岩石裂隙中,还可呈胶结物胶结震碎的岩石角砾。镜下还见有少量的赤铁矿与铁白云石交替沉淀构成栉壳状构造。铁白云石蚀变期有时有少量的绿泥石形成,自然铜被包在铁白云石脉中,或在团块状铁白云石中。表1展示的原始粗安岩经蚀变后,SiO2,K2O,Na2O明显减低;FeO,CaO,MgO和烧失量增加,与铁白云石化机制一致。

3.3 矿后蚀变

矿后蚀变微弱,主要为白色方解石脉充填裂隙,在ZK401机坪和ZK302机坪均可见到这种白色方解石细脉,但量很少。镜下少见方解石呈浸染状交代火山岩,可见到方解石脉切穿铁白云石脉,个别白色方解石脉中,可见自形的针状赤铁矿晶体,说明方解石形成时是一种氧化环境。

3.4 次生变化

岩矿石暴露地表后,受到风化作用而产生次生变化。

铁白云石受到氧化后,二价铁变成三价铁从晶格中析出而形成针铁矿,氧化强烈时针铁矿与粘土矿物等杂质混合而成褐铁矿。

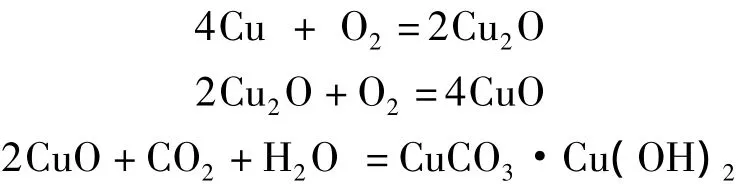

自然铜氧化后首先变成赤铜矿,赤铜矿进一步氧化变成黑铜矿,黑铜矿受地表含有HCO3-的水作用则变为孔雀石,风化强烈时,全部变为孔雀石。

在光片和薄片中可以见到中心为自然铜,自然铜的外边是赤铜矿,再外边是黑铜矿,最外边是孔雀石的分带现象,这就说明自然铜不是次生还原形成,而是在热液中形成后在表生条件下受到氧化,依次变为赤铜矿→黑铜矿→孔雀石。在氧化铜的核心及附近总能发现残留的自然铜。

4 矿化特征及成因

4.1 矿化特征

桃源铜矿化点为产于陆相火山岩系中低硫类型的矿化点,铜矿化以产自然铜为特征。自然铜与铁白云石共产于同一脉,构成少见的自然铜—碳酸盐类型,铜矿化产于赤铁矿化、铁白云石化蚀变带中,矿化有细脉浸染型、团块状及脉状等类型。铜矿化受控于火山岩系晚期中酸性斑岩体及其伴随的浆爆与气爆作用,斑岩体受北东东向基底断裂控制,构成脉岩群,斑岩体还沿不同熔岩层的层面侵位。斑岩体的顶部及变异端往往构造破碎、裂隙发育、蚀变强烈。桃源铜矿化点以产自然铜为特征,与美国的基韦诺(Keweenaw)型铜矿床及国内的滇黔交界地区峨眉山玄武岩铜矿化有一定可比性,但蚀变特征、矿物共生组合,主控矿因素等有明显的不同(李厚民等,2004;胡正纲,1998;朱炳泉,2003)。

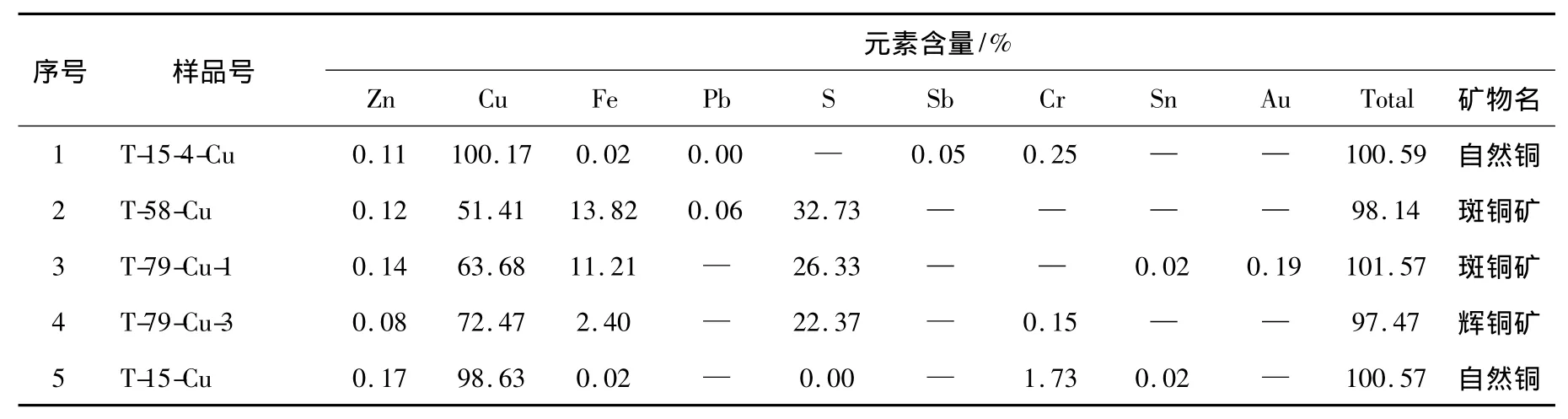

4.1.1 共生矿物组合及矿化类型

桃源铜矿化点原生铜矿物为自然铜,次生铜矿物为赤铜矿、黑铜矿和孔雀石,电子探针分析发现有很少的、极细的斑铜矿和辉铜矿。脉石矿物主要为铁白云石、次为方解石、石英。自然铜经电子探针分析含铜98% ~99%(表2),铜矿化属于自然铜—氧化铜类型。自然铜常被铁白云石所包裹,或与铁白云石交替沉淀。自然铜常呈细粒状、鳞片状、板片状,最大的板片有1~2 cm,最小的粒度在0.005 mm,呈星散浸染状分布于矿石中。因此,矿石的构造主要为浸染状构造,少数为短脉状或网脉状构造。矿石结构有不等粒结构;包含结构(指自然铜、赤铜矿和黑铜矿);放射状和梳状结构(指孔雀石)。

表2 电子探针分析结果Table 2 The analysis component by electron probe

自然铜与铁白云石紧密共生,交替沉淀和铁白云石包裹自然铜的现象说明自然铜是在铁白云石化阶段形成的。铁白云石易于氧化而析出铁质,使铁白云石带淡红色或棕色。铁白云石常呈团块状、短脉状、浸染状。并常叠加在强赤铁矿化的岩石上,使岩石发生褪色,这是本区的一个找矿标志。随着铁白云石化,微斑粗安岩中常有锐钛矿形成,蚀变越强锐钛矿越多。铁白云石化是紧随隐爆作用的赤铁矿化和水云母—石英化后形成的,它们是同一地质事件的产物。隐爆岩的顶部及周围岩石多被震碎,裂隙发育,随着向上距离的增加隐爆作用的影响减弱。因此在隐爆岩顶部形成几米至一、二十米厚的强蚀变带,有利于铜矿化形成。从野外宏观上看,铜矿化主要受震碎的、并叠加强烈蚀变的岩石控制,未见受某一特定构造控制的现象。如果在矿前期赤铁矿化(岩石发红)、水云母—石英化较强的基础上,叠加矿期较强的铁白云母化(所谓岩石退色现象),则矿化较好。

铜矿物主要是自然铜及其氧化产物,而铜的硫化物少见。因此,该矿化是在贫硫的热液系统中形成的铜矿化。

4.1.2 主控矿因素

桃源铜矿化点控制因素较为复杂,总体上北东向基底断裂控制了斑岩群,而斑岩的形态、变异及顶部隐爆、边部的破碎和网细脉控制了铜矿化。在三度空间,斑岩体还受火山岩层的层间构造控制,目前经初步揭露厘定,在桃源矿点一带,由微斑粗安岩和粗斑粗安岩构成的层状火山岩层内,在上部的微斑粗安岩与粗斑粗安岩之间广泛存在一层二十多米厚的隐爆火山角砾岩,火山角砾岩的胶结物为英安质岩浆。隐爆火山角砾岩在ZK401,ZK101,ZK302孔大约距地表36~61 m,成平缓产状沿火山岩层间面产出。钻孔及地表所见隐爆火山角砾岩以上的微斑粗安岩破碎、蚀变强烈,主要蚀变有赤铁矿化、绿泥石化、碳酸盐化,铜矿化主要产于强烈蚀变微斑粗安岩中,多为浸染型,光薄片可见微细状自然铜,也有成团块状,肉眼可见自然铜片,铁白云石也成细晶状。由于受基底断裂与层间带的双重控制,所以在隐爆中心处,蚀变微斑粗安岩就像一顶帽子扣在隐爆岩之上。隐爆岩产出具有双重性,即既有沿岩层面的特点,也具切层的属性,所以,火山角砾岩在ZK401,ZK101之间近ZK101一侧地表有出露,出露厚度十多米,穿插在微斑粗安岩中,说明隐爆角砾岩形态比较复杂。综合分析,认为基底断裂控制的斑岩群是切火山岩层的晚期构造-岩浆-流体作用产物,其有利部位诱发了隐爆角砾岩的产生,沿切层和顺层断裂充填,并伴随有更次一级的构造裂隙带产生,为成矿流体活动奠定了构造空间。所以基底构造和隐爆构造成了本矿化点控矿的主导。浅成-超浅成火山斑岩成矿模式适合本矿床。认识上应按浅成斑岩的成矿类型勘查,不要以热液裂隙带组评价。

铜矿化初步可归纳为在赤铁矿化、绿泥石化、碳酸盐化大蚀变带内细、网脉浸染状矿化,一般矿化较贫,如ZK001孔:20.53~31.08 m 取7个样,分别为 0.28%,0.31%,0.11%,0.12%,0.20%,0.59%,0.19%,品级;ZK302 孔:13.11 ~ 17.62 m取3 个样,分别为 0.27%,0.073%,0.58%,品级;但在斑岩体变异部位,或斑岩体的接触面,如地表工程 BT55-1,BT49-1,TC47-2及 TC51-3均可见到在蚀变带型基础上叠加的裂隙带型铜矿化,此时品位较高,往往可达1% ~2%,规模有时也可达十多米厚。或切过微斑粗安岩层的隐爆角砾岩带四周的细脉、网脉裂隙带群型的铜矿化品位较高。如TC17-1,TC47-3一带的铜矿化。

4.2 成因探讨

岩石中铜一般存在于暗色矿物中,当火山岩喷发时,由于突然降压而使暗色矿物结构遭到破坏,铜随铁、钛等从暗色矿物中析出而成游离态的铜。桃源地区粗安岩中,暗色矿物主要是角闪石,其结构均已破坏,只留下由磁铁矿、赤铁矿构成暗色矿物的假象。英安斑岩岩浆侵位至浅成、超浅成时发生隐爆作用,造成有利于热液蚀变的外围空间(裂隙发育),之后形成矿前期的赤铁矿化和水云母—石英化,矿期的铁白云石化热液是一种铁以两价形式的、具还原性的碳酸热液,这种热液系统中,应有CO,CH4及H2及等还原性介质。如果火山岩的铜背景值较高,铜被这种具还原性碳酸热液系统从火山岩中浸出富集,形成Cu(CO)3及CuH2搬运。在进入裂隙系统后,由于减压、降温而脱气,H2,CO2逃逸,使Cu(CO)3与CuH2分解,由于成矿系统贫硫,因此形成了以自然铜为主的铜矿化。铜矿化的形成隐爆作用是前提,铁白云石化是关键。CO2与铁白云石化关系密切,笔者曾对上饶市翻家坞铜矿化点的碳酸盐作过碳稳定同位素分析,其三个样δ13C 值分别为 -4.50‰,-4.797‰,-4.890‰,与地幔碳值相吻合,反映了流体具地幔成因。因此,推断矿床的成因为深源、与拉张背景的构造-岩浆—流体具密切关系。

致谢:在野外工作期间得到韦星林研究员级高级工程师及众多技术人员热情帮助和支持,在此表示感谢!

樊光明,薛重生,杨晓松.1997.江西田里和浙江游溪韧性剪切带特征及其意义[J].华东地质学院学报,21(4):301-308.

胡正纲.1998.美国基维诺自然铜矿床成矿环境、成矿作用和机制[J].四川地质学报,18(1):26-30.

江西省地质矿产局.1996.江西省岩石地层[M].武汉:中国地质大学出版社.

李厚民,毛景文,徐章宝,等.2004.滇黔交界地区峨眉山玄武岩铜矿化蚀变特征[J].地球学报,25(5):495-505.

陆慧娟,华仁民,毛光周,等.2007.赣东北地区岩浆岩同位素年代学研究及地质演化[J].地质论评,53(2):207-216.

王剑.2000.华南新元古代裂谷盆地演化:兼论与Rodinia解体的关系[M].北京:地质出版社.

吴根耀,符鹤琴,汤加富.1998.赣东北地区晚元古代登山群火山岩的特点及其形成的大地构造背景[J].岩石学报,14(2):241-249.

吴荣新,郑永飞,吴元保.2007.皖南新元古代井潭组火山岩锆石UPb定年和同位素地球化学研究[J].高校地质学报,13(2):282-296.

余达淦,管太阳,黄国夫.2000.华南(东)晚元古代裂谷系特征与晋—加里东海盆地形成和演化[M].北京:原子能出版社:39-123.

余达淦,黄国夫,艾桂根,等.1999.江西周潭同位素年龄特征及其地质意义[J].地球学报,20(2):195-200.

朱炳泉.2003.大陆溢流玄武岩成矿体系与基韦诺(Keweenaw)型铜矿床[J].地质地球化学,31(2):1-8.

Mineralization Characteristics and Ore-prospecting Significance of Native Copper-type in Taoyuan Deposit,Guangfeng County,Jiangxi Province

YU Da-gan, RAO Ming-hui, GUAN Tai-yang

(Key Laboratory of Nuclear Resources and Environment,East China Institute of Technology,Nanchang,JX 330013,China)

There are various copper mineralizations in Jiang-Shao collision zone,and Taoyuan deposit in Guangfeng is the representation of native copper-type deposits which occured in new proterozoic continental volcanic belt.Its mineralization happened in trachyandesite rock series.In space,it is closely related to breccia belts that were engenderred by the cryptoexplosions from andesitic porphyrites and associated with mineralization are largescale red Fe-dolomitization,hematization,silicification and sericitization.Native copper occurrs in Fe-dolomitization belts and the characteristics of mineralization are cuprite veinlet and cuprite stockwork,and the mineral ores are native coppers,cuprites,tenorites and malachites.

P618.41

A

1674-3504(2012)03-0201-07

10.3969/j.issn.1674-3504.2012.03.001

2012-05-14 责任编辑:吴志猛

余达淦(1942—),男,教授,主要从事区域成矿作用的研究。E-mail:dgyu@ecit.edu.cn

Key Works:continental volcanic rocks;porphyry;Fe-dolomitization;native copper