长白山高山苔原带植物群落、土壤、游径侵蚀对践踏干扰的响应1)

王洪桥

(吉林农业大学,长春,130118)

吴正方

(东北师范大学)

孟祥君

(吉林财经大学)

杜海波

(东北师范大学)

旅游践踏是人类活动对景区生态系统最主要的干扰形式之一,部分游客为了探险猎奇、寻求刺激,往往偏离既定线路、自由行走,势必对景区环境产生一定的影响。近年来,旅游践踏干扰的生态作用受到国内外学者的广泛重视。陆林等[1]对黄山景区土壤对旅游干扰的响应进行了系统分析,得出土壤密度和土壤含水量对旅游干扰反应最为敏感,且旅游干扰对0~10 cm层次的土壤的影响显著大于10~20 cm;张桂萍等[2]分析了旅游干扰对历山亚高山草甸植物多样性的影响,认为随着距游径距离的增加,不同样带主要科、属、种的数量均有上升,而主要优势种的相对盖度、相对密度和相对高度则越来越大,而伴人植物则出现相反的变化趋势;郑伟等[3]研究了喀纳斯景区草地土壤-植被系统对旅游干扰的响应,分析得出从背景区到强烈活动区,草甸群落的盖度、高度、生物量、凋落物生物量和物种多样想均趋于减少,群落结构趋于简化,稳定性下降。表层土壤的理化性状明显趋于退化。席建超[4]、巩劼[5]、Cole D N等都对旅游活动对生态环境的干扰进行了不同方面的研究[6-8]。总体来看,国内外学者的研究对象主要集中在景区的乔、灌、草植物物种、群落和多样性对旅游干扰的响应[1]。部分学者还分析了旅游干扰对土壤的含水量、密度、pH值、肥力等因素的影响[2]。研究通常采取3种方法:既成事实分析法、长期监测分析法以及模拟实验法。一般采用平均高度、平均盖度、平均物种数等单项指标及物种丰富度指数、物种多样性指数和重要值等综合指标分析出旅游干扰对植被的影响[3-5]。长白山高山苔原带,由于孤山突起,冬季寒冷漫长,夏季凉爽短暂,常年气温低、多大风、降水量虽很充沛,季节分配却极不均匀等气候特征,综合地形因素形成了以植株矮小的小灌木、苔藓、地衣的植物群落的敏感、脆弱的苔原带生态系统[9]。长白山苔原带土壤不同于其他类型土壤,为泥炭潜育化土壤,成土年龄短,具有粗骨性、薄层性和分层不明显的特征,脆弱性强[10]。长白山高山苔原带植被矮小,视野开阔,奇花异草、景色美不胜收。造成许多游客抑制不住吸引而在苔原带上行走,旅游践踏成为重要的干扰形式。旅游干扰对高山苔原带的影响是否不同于其他学者关注的森林区、草原区、高山草甸区;苔原带植物和土壤的抗干扰程度是否不同于其他地区;是非常值得研究的问题。本文将从植物群落、土壤和游径侵蚀3个方面对旅游干扰的响应程度做系统分析,以期为长白山自然保护区景区管理提供参考,特别是为游径规划和建设提供决策支持。

1 研究区概况

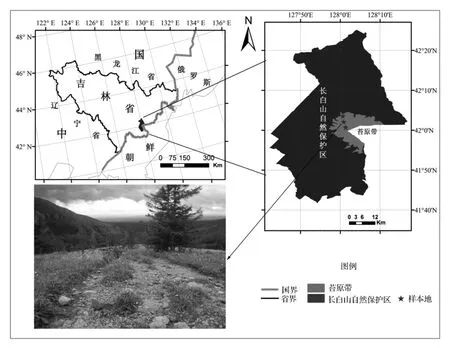

研究区域选择在长白山西大坡(图1)。海拔高度为2000~2500 m,冬季严寒漫长,夏季凉爽短暂,常年气温低,年平均气温仅-7.3℃。1月最冷,平均气温达-24℃,7月最热,也仅8.7℃。几乎全年无夏,年极端最低气温达-44℃,≥10℃活动积温只有300~500℃。区域降水量丰沛,年降水量在1400 mm以上,但多集中在夏季,6—9月降水量占70%。积雪时间长达6个月以上,积雪厚度达2~4 m。夏季在阴坡的沟谷中仍可见积雪斑。全年多风,尤其是冬春多大风,全年平均风速11.7 m/s,风速大于17 m/s的大风日可达260多d。

图1 长白山西大坡概况

2 研究方法

植物调查于2009—2011年7—9月进行。根据长白山西大坡苔原带植物群落类型、游径特点以及海拔高度等实际情况,对游径沿线不同植物群落采用样方调查。选取海拔2000~2050 m的小灌木—地衣苔原的“笃斯越桔—毛毡杜鹃—拟垂枝藓群落”、“牛皮杜鹃—笃斯越桔群落”;2200~2250 m的小灌木—苔藓—地衣—苔原的“苞叶杜鹃、毛毡杜鹃—大皱蒴地衣群落”、“宽叶仙女木—毛毡杜鹃—长毛砂藓群落”;2400~2450 m的草本—小灌木苔原的“蒿草—宽叶仙女木群落”、“蒿草群落”为调查对象。调查发现,践踏干扰强度不同,苔原带的群落和土壤等响应不同,因此有必要进行干扰强度的划分。依据植物的倒伏和裸地面积比,将践踏干扰划分为3个等级:轻度践踏干扰(样地几乎没有游人到达,植物倒伏率小于10%;土壤几乎保持原始性状)、中度践踏干扰(有少量游人经过,植物倒伏率为20%~35%;因践踏而产生的裸地所占比例小于10%;土壤处于轻度压实状态)、重度践踏干扰(大量游人经过,植物倒伏率大于35%,土壤重度压实或者完全缺失,裸地面积比例为10% ~50%)。样方面积2 m×2 m,共调查样方64个,对各植物群落植物各项生态指标进行测度记录。土壤则用环刀和蜡封铝盒法采集,带回实验室分析。

植物群落的多样性指数采用Shannon-Wiener指数,均匀度指数采用Pielou指数,优势度指数采用Simpson指数[1],具体计算公式如下。

Shannon-Wiener指数:

Pielou均匀度指数:

Simpson优势度指数:

其中,S为每一样方中的物种总数,N为S个种的全部重要值之和;Ni为第i个种的重要值。

土壤分析方法:利用SC-900土壤紧实度仪对样地内土壤紧实度进行测定,因高山苔原土土层较薄,取样深度一律控制在0~10 cm。土壤密度用烘干法测定;pH值用电位法测定;有机质用重铬酸钾法测定;碱解氮采用碱解扩散法测定;有效磷采用0.5 mol/L NaHCO3浸提钼锑抗比色法测定;速效钾采用1 mol/L NH4OAc浸提—火焰光度法测定。具体步骤参看土壤农化分析[18]。土壤侵蚀量采用量筒采集水样,实验室烘干称质量来测定。

3 结果与分析

3.1 游径植物数量及种类对践踏干扰的响应

长白山苔原带高寒气候及恶劣的生态环境使植物群落具有明显的特征:①无林。在高山苔原带,乔木不能正常生长,只有个别矮小的岳桦林沿沟谷楔入;个别落叶松、鱼鳞松在林缘以上苔原带下部呈灌丛状生长;在苔原带西侧,沿溪沟则分布有个别呈灌丛状的赤杨。②植物种类不多。高山苔原植物群落种类组成不多,共有高等植物69种,分属52属、21科。③群落结构简单。植物高度相差很小,所以植被层次简单,一般只有灌木层和苔藓、地衣两层。灌木层建群种类很少,通常只有1~2种或2~3种。苔藓地衣在植被总盖度中的比例随海拔高度增大而逐渐增加,局部地段几乎形成纯群落[9]。

在3种践踏干扰强度下,对6个群落的植物个体数和种类进行统计(表1)。可以看出,苔原植被植物群落的植物个体数量受海拔高度影响较大,海拔越高,植物个体数量越少,群落结构越简单。践踏干扰程度不同,苔原带植物的个体数和种类的变化不同。轻度干扰时,笃斯越桔、毛毡杜鹃等宽叶植物由于根系发达,不易死亡,植物个体数量不减少或稍微减少。随着践踏程度的加重,土壤受到压实,由于长白山苔原带土层较薄,植物根系较浅,根系受践踏易损伤,引起植物大量地死亡,一些抗践踏能力弱的物种(如地衣等)消失。当达到重度践踏干扰时,土壤裸露,植物个体数量和种类锐减。海拔越高,植物个体数量减少程度越大。与其他地区其他物种比较来看[3-5],长白山苔原带植物抗践踏干扰能力较差,除了生态环境因素外,还与自身形态有关。牛皮杜鹃、苞叶杜鹃等植物叶呈革质化、叶厚重,践踏很容易使其内部组织产生破坏而死亡;而呈针状硬叶的松毛翠,受践踏干扰时,叶子不易受损,抗干扰能力较强;生长在近地面的地衣,当上层植被未因干扰缺失时,个体数量基本保持不变。一旦上层植被缺失,失去保护力,地衣很容易随之消亡,出现裸地。

表1 长白山西大坡苔原植物个体数和种类对旅游践踏干扰的响应 株

苔原带植物种类数量在同海拔的不同群落中,没有规律可言[10]。但在不同海拔高度上,植物种类随海拔高度的升高越来越少,结构也越来越简单,甚至在一定海拔高度上呈现单一物种的纯群落(如地衣)。践踏干扰较轻时,物种缺失较少;当达到中/重度干扰时,物种大量缺失,并且海拔高的群落的植物种类减少程度相对较大。表明海拔越高,植物的脆弱性越强,敏感性越高,抗干扰性越差。不同群落的植物的种类数都表现出随干扰程度的增加而减少的特点,与郑伟等学者的研究结论基本一致[3],但长白山苔原带植物物种减少程度要大于草原植物。

3.2 游径植物群落对践踏干扰的响应

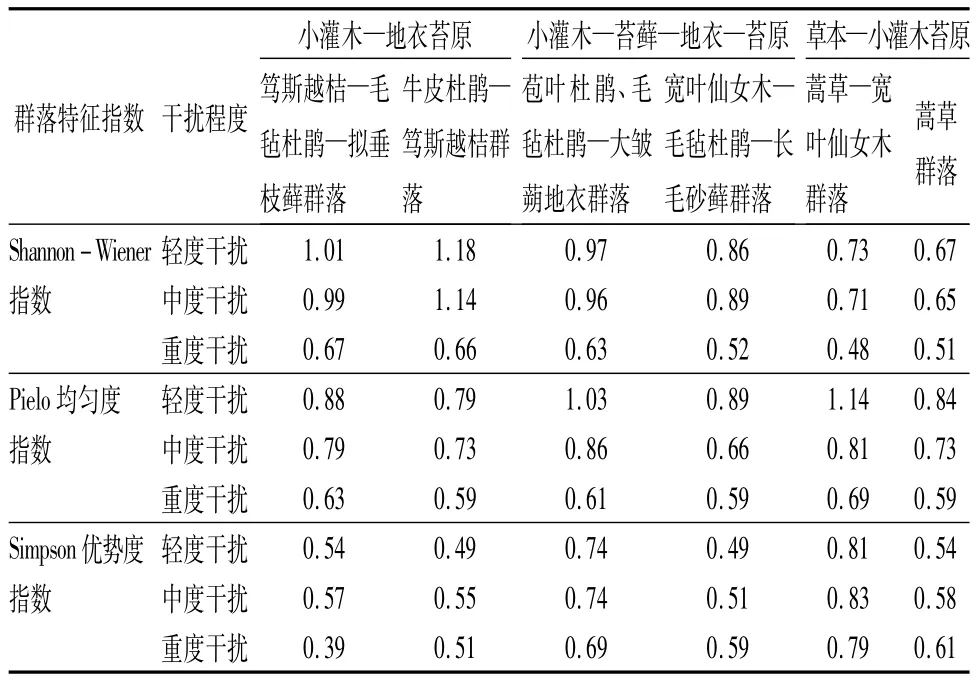

对苔原带植物群落的多样性指数、均匀度指数和优势度指数进行计算,结果显示(表2),6个群落的Shannon-Wiener指数变化都表现出两个特性,第一,相同海拔高度同类苔原的群落多样性指数无规律,但是随着海拔高度的升高,群落多样性指数则减少。因为海拔越高,植物种类趋于单一,物种多样性程度降低所致。第二,武俊智等人在研究马仑亚高山草甸植物多样性时,发现植物多样性变化符合“中等干扰假说”理论,即如果扰动速率太低,少数竞争力强的生物类群在群落内取得完全优势,如果扰动速率太高,只有那些生长速度快、侵占能力特强的物种才能生存下来;仅当扰动速率中等时,物种生存的机会才是最多的,也就是说群落在中等扰动程度时,物种多样性最高[11]。但本研究发现长白山苔原带群落多样性不存在这个规律,当受到中等程度的干扰时,种类就有明显的减少,生长环境恶劣,生长期短,不会出现其他物种的增补现象,因此多样性减少。干扰程度加重时,物种种类减少程度增大,物种多样性也随之大大降低。

表2 长白山西大坡植物群落特征指数

Pielo均匀度和Simpson优势度指数能够较客观地反映不同物种之间个体数量差异。研究发现,随着干扰程度的加重,6个群落的Pielo均匀度都在减少,重度干扰时,均匀度下降的更大一些。这与程占红等[13]的研究结论相一致。群落Simpson优势度指数随干扰程度的增加基本趋于减少,但在重度干扰时,变化规律很不明显,这与程占红等[13]的研究结论不一致,分析原因认为长白山苔原带植物与山地草甸植物的抗干扰能力不同,恶劣的生境使得长白山苔原植物受到一定的干扰时就出现优势种植物数量和种类减少,从而使优势度值变化不规律。

3.3 游径土壤对践踏干扰的响应

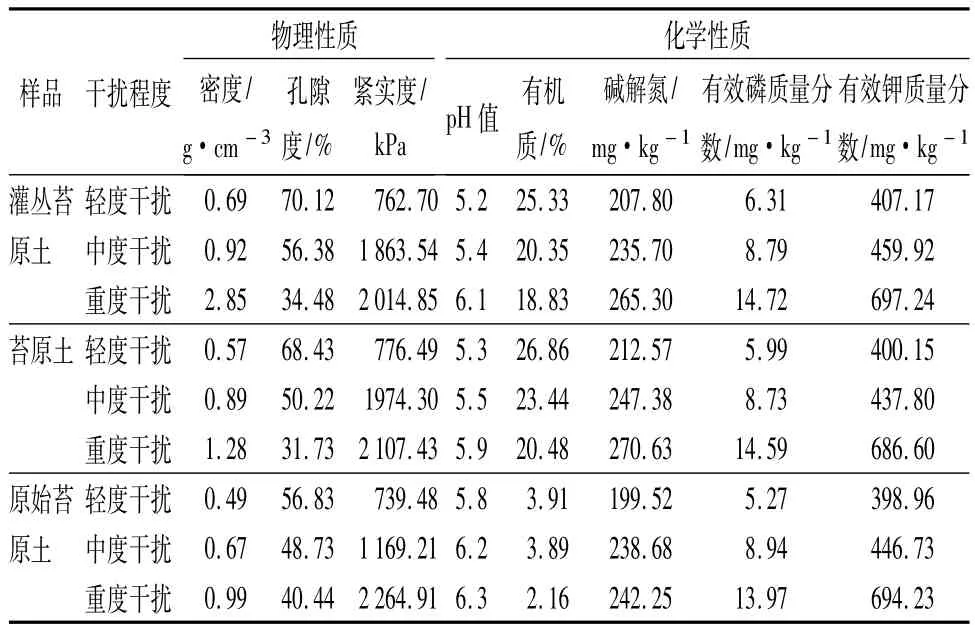

长白山高山苔原土从结构和发育分为3个亚类:原始(石质)苔原土、苔原土、灌丛苔原土。分布规律和特征为:①海拔高度不同。原始(石质)苔原土或称粗骨质苔原土,分布于2400以上的高山苔原带上部,苔原土分布在2200~2400 m,灌丛苔原土分布于2000~2200 m;②随着海拔升高土层逐渐变薄。灌丛苔原土一般厚度为40~50 cm,而原始苔原土只有10~15 cm;③3种土壤亚类都存在明显的潜育化现象;④土壤表层有机质含量高,向下则迅速降低[15]。本研究选取0~10 cm的表层土壤做分析(表3),可以看出,践踏干扰程度越重,土壤密度越大,孔隙度越小。随着海拔高度的升高,这种变化趋势越明显。旅游干扰对土壤的最表象影响就是增加土壤的紧实度,从表4中可以看出,随着践踏干扰程度的增加,长白山高山苔原土的紧实度逐渐变大,而且随践踏程度的加重,紧实度增加程度变大。从垂直坡向来看,海拔越高,土壤紧实度受践踏干扰的程度越大。这与郑伟等学者的研究结果相同。紧实度的增加,减弱了水分深入性和土壤的空隙度,造成植物根系的生长缺水和透气性减弱,影响到植物的正常发育。

表3 长白山西大坡苔原土理化性质对践踏干扰的响应

从土壤化学性质来看,随着践踏干扰程度的增强,土壤有机质质量分数降低,pH值升高,碱解氮质量分数降低,有效磷质量分数增加,有效钾的矿化速度增加。土壤化学性质的变化表明:随着践踏干扰强度的加强,地表植被覆盖减少,植物残体的归还量减少,再加上土壤紧实,使得土壤有机质及氮素来源减少,土壤有机质及碱解氮质量分数在重度干扰区显著降低,由于土壤裸露程度增加,土壤受到辐射增加,土壤温度上升,土壤中有效磷、有效钾的矿化速度增加,有效磷、有效钾质量分数显著上升。

3.4 游径侵蚀强度对践踏干扰的响应

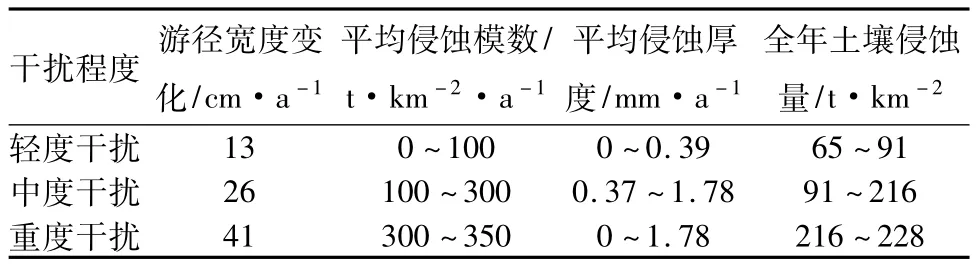

践踏干扰往往造成苔原带植物个体和种类的减少,使地表形成一个相对低洼的地区。6—9月,长白山降水比较集中,雨量较大,低洼的游径往往成为坡面径流的汇水区,为水土流失形成必要条件。而苔原带土壤为潜育化的具有泥炭化和腐殖质化的土层,土层较薄,持水性大,黏性小,这些特性更易造成水土流失而形成裸岩出露。岩石出露地表的地区,植物是很难恢复的,经过漫长的冬季,在积雪和寒风的作用下,岩石极易发生球形风化和冰楔崩解而形成碎石,夏季的大雨将碎石搬运冲蚀,则游径变得越来越低洼,宽度也越来越大。使周边的植物根系外露和土壤养分流失。外露的根系在温度和风的双重影响下,很快就失去生理作用,从而影响到植物的生长。植物长势差,郁闭度降低,形成土壤裸露,从而易被雨水淋湿或冲刷。水土流失亦影响植物生长,形成恶性循环。经过近3 a的观测发现,在连续不断的干扰下,游径会向外扩展,中/重度践踏干扰的游径向外扩张的速度是轻度践踏干扰游径的4倍左右。平均侵蚀模数、平均侵蚀厚度和全年侵蚀量在3种干扰游径中表现出相似的规律,即中度干扰下,3个值最大。随着践踏加重,游径上裸岩的面积越来越大,土壤侵蚀量变得越来越小,而从游径两侧的土壤侵蚀使侵蚀量维持在一定的高阈值区。裸岩阻滞了游径的向深度发展,侵蚀厚度逐渐变小,有些地方甚至为零。从上面的规律看,一定强度的践踏就会引起游径的扩展和加深,造成裸岩的出露,因此应该严格控制游客在苔原带的随意践踏。

表4 游径土壤侵蚀对3种践踏干扰的响应

4 结论与讨论

生态系统的脆弱性不同,抗干扰能力也不同。长白山苔原带地处保护区核心地带,因平均温度低,极端气温频繁,风力大,土壤厚度小等因素的限制,植物群落较为脆弱,抗干扰能力差。本研究的大多数结论与其他学者的研究相符[13-18],如干扰强度大的情况下,植被种类和数量都减少;土壤的密度增大,孔隙度减少,紧实度增大,有机质质量分数、碱解氮质量分数减少,有效磷和有效钾及pH值增大等。但是在群落多样性方面,长白山苔原带群落不符合“中等干扰假说”的现象。中等干扰假说是由美国生态学家康奈尔等人于1978年提出的,认为中等程度的干扰频率能维持较高的物种多样性。理由为:在一次干扰后少数先锋种入侵缺口,如果干扰频繁,则先锋种不能发展到演替中期,因而多样性较低;如果干扰间隔期较长,使演替过程能够发展到顶级期,多样性也不高;只有中等干扰程度使多样性维持最高水平,它允许更多的物种入侵和定居。分析假说成立的条件首先是有先锋物种,其次是先锋种要有充分的时间环境和空间环境才可侵入。长白山苔原带因海拔高度的影响,平均温度极低,无霜期极短,甚至某些地方存在终年积雪的状况,这样的环境严重抑制先锋物种的侵入。另外经过大量查阅资料和野外观测,长白山苔原带物种种类相对较少,而没有严格意义上的先锋种,在低洼地,先侵入的为牛皮杜鹃和地衣,在高亢地则为宽叶仙女木和地衣,但这几种物种是典型的极北植物,而不是先锋种,整个演替过程中,这些物种仍然是建群的主要物种。因此表现不出中等干扰时物种多样性最高的特点。通过观测和研究发现:

(1)随海拔高度升高植物群落的植物个体数量逐渐减少,而群落植物种类则没有这个规律。海拔在2000~2050 m的小灌木—地衣类苔原中的2个群落的植物个体数量(2 m×2 m)基本在200株左右,而2200~2250 m的小灌木—苔藓—地衣苔原的2个群落的植物个体数量则基本为160株左右,2400~2450 m的草本—小灌木苔原则基本在125株左右。植物的种类不存在这样的规律,在选取的6个群落中,宽叶仙女木—毛毡杜鹃—长毛砂藓群落的物种数量最多。

(2)践踏干扰强度不同,植物个体数量和种类减少程度不同。个体数量和种类在中/重度践踏干扰时,减少程度大。在同等干扰程度下,随着海拔高度的升高,植物个体数量和种类减少程度大,表明海拔高的植物群落受生境的制约,抗干扰能力差。

(3)长白山苔原带植物群落抗干扰能力差,不存在“中等干扰假说”的现象,随着干扰强度的增强,多样性逐渐降低,而没有表现出中度干扰时,多样性增加的现象。群落的均匀度随干扰强度的增加而减少,优势度则没有规律可循。

(4)践踏干扰对土壤理化性质影响很大。践踏程度越强,土壤的密度越大,孔隙度越小,紧实度增强。有机质质量分数、碱解氮质量分数降低,而有效磷、有效钾和pH值升高,且重度干扰对土壤理化性质的影响程度大。

(5)践踏使游径变宽展和低洼,形成一个汇水区,这种微地貌加重了水土流失,进而影响到周边植物的生长,降低了植物个体高度和覆盖度,从而使土壤裸露,加重水土流失。研究发现中度的践踏干扰的侵蚀量和侵蚀深度最大,重度践踏干扰造成裸岩的出露,土壤缺失区面积加大,侵蚀量和侵蚀深度反而变少。表明一定程度的干扰就会促进游径的生长,因此应严格限制游客对苔原带的践踏。

[1]陆林,巩劼,晋秀龙.旅游干扰对黄山风景区土壤的影响[J].地理研究,2011,30(2):209 -223.

[2]张桂萍,张峰,茹文明.旅游干扰对历山亚高山草甸植物多样性的影响[J].生态学报,2008,28(1):407 -415.

[3]郑伟,朱进忠,潘存德.旅游干扰对喀纳斯景区草地土壤-植被系统的影响[J].中国草地学报,2009,31(1):109 -115.

[4]席建超,胡传东,武国柱,等.六盘山生态旅游区旅游步道对人类践踏干扰的响应研究[J].自然资源学报,2008,23(2):275-282.

[5]巩劼,陆林,晋秀龙,等.黄山风景区旅游干扰对植物群落草本层的影响[J].地理科学,2009,29(4):607 -612.

[6]Burden R F,Randerson P F.Quantitative studies of the effects of human trampling on vegetation as an aid to the management of semi-natural areas[J].Journal of Applied Ecology,1972,9:439 -457.

[7]Beatrice E,Willard David J,Cooper Forbes,et al.Natural regeneration of alpine tundra vegetation after human trampling 42-year data set from rocky mountain national park[J].Arctic Antarctic and Alpine Research,2007,39(1):177 -183.

[8]Cole D N,Bayfield N G.Recreational trampling of vegetation:standard experimental procedures[J].Biological Conservation,1993,63:209 -215.

[9]黄锡畴,李崇皜.长白山高山苔原的景观生态分析[J].地理学报,1984,39(3):285 -296.

[10]钱家驹,张文仲.长白山高山冻原植物的调查研究简报(Ⅰ)[J].东北师大学报自然科学版,1980(1):49-65.

[11]武俊智,上官铁梁,张婕,等.旅游干扰对马仑亚高山草甸植物物种多样性的影响[J].山地学报,2007,25(5):534 -540.

[12]张淑花,赵美微,张雪萍.旅游干扰对二龙山风景区土壤和植被的影响[J].土壤通报,2011,42(3):523 -527.

[13]程占红,牛莉芹.五台山南台山地草甸种群对旅游干扰的生态响应[J].水土保持研究,2008,15(6):222 -224.

[14]吴甘霖,黄敏毅,段仁燕等.不同强度旅游干扰对黄山松群落物种多样性的影响[J].生态学报,2006,26(12):3924-3930.

[15]孟宪玺.长白山的高山苔原土[J].地理科学,1982,2(1):57-64.

[16]管东生,林卫强,陈玉娟.旅游干扰对白云山土壤和植被的影响[J].环境科学,1999,20(6):6 -9.

[17]张启,秦安臣,李艳慧,等.旅游干扰对自然保护区土壤肥力的影响[J].安徽农业科学,2011,39(31):19127 -19129,19171.

[18]鲍士旦.土壤农化分析[M].北京:中国农业出版社,2000.