气象条件对油松毛虫的影响及其预测模型的构建1)

周广学 张国林 梁 群

(辽宁省朝阳市气象局,朝阳,122000)

病虫害是农业的主要自然灾害之一,它具有种类多、影响大、时常暴发成灾的特点,严重影响了中国林业及农业的可持续发展,造成严重的经济损失[1-3]。松毛虫是我国松树的主要害虫之一,其分布广,繁殖力强,危害严重,大发生时松树叶全部被吃尽,酷似火烧一样,被人们称之为“不冒烟”的森林火灾[4-5]。松毛虫在我国约有 19 种[6-7],在辽西丘陵山区有油松毛虫(Dendrolimus tabulaeformis Tsai et Liu)、落叶松毛虫(Dendrolimus superans Butler)和赤松毛虫(Dendrolimus spectabilis Butler)3种,其中油松毛虫发生量占80%左右[8]。为了对松毛虫危害做到有效防治,诸多学者展开了对松毛虫的研究,夏乃斌等[9]通过越冬幼虫的调查数据,研究了幼虫上树、下树历期;张玉书等[10]利用气象期距及有效积温法,进行了松毛虫发生期预测;于景利等[11]通过监测数据,采用回归和期距法预测了油松毛虫发生期,建立了油松毛虫上、下树进度回归预测模型;应用数理统计方法研究环境条件对松毛虫发生量的影响,以求达到防虫减灾的目的[12-13]。

辽西地区从20世纪70年代后期松毛虫灾害逐渐加重,给林业产业带来很大的损失。笔者利用多年油松毛虫监测数据,普查影响松毛虫生长、越冬死亡的相关气象因子,建立预测模型。为准确、及时地对油松毛虫未来发生状况和消长趋势作出预测预报,及时采取相应的综合防治对策,减少或避免损失提供依据。

1 资料与方法

1.1 资料来源

虫情发生量资料来源于辽宁省朝阳市及各县林业局和森防站(1987—2002年)。幼虫越冬死亡率及上树、下树活动观测场地设在凌源市大河北林场及建平县青峰山林场。观测点分别选择阳坡和阴坡油松林,随机取样30株。每年3月上旬调查幼虫死亡率,3月中旬调查幼虫上树,8月底9月初调查发生量,9月中旬调查幼虫下树。实测每株树冠垂直投影面积下越冬幼虫存活量和死亡量。幼虫上树下树采用拦截办法收集幼虫。

气象资料来源于凌源、叶柏寿气象站,同步气象资料来自虫情监测点。气象资料包括日平均气温、日最低气温、日最高气温、地面日平均温度、地面日最高温度、地面日最低温度、日降水量、日相对湿度等。

1.2 分析方法

主成分分析法:首先列出原始数据资料矩阵[Xi],并对原始指标数据标准化处理,计算相关矩阵R,求解相关矩阵R的特征值和特征向量,再根据累积贡献率确定使用主成分的个数[12]。在确定使用主成分个数的基础上,计算各观测值的主坐标,把它作为自变量,应用回归分析法建立主成分回归模型。

相关分析法:样本序列一般符合正态分布的随机变量,气象要素与因变量油松毛虫发生量y之间相关,用rxy表示,即:

式中:yi为历年油松毛虫发生量;¯y为多年观测平均值;xi为同年气象要素;¯x为气象要素平均值。

2 结果与分析

2.1 气象条件对松毛虫虫态的影响

2.1.1 幼虫上树

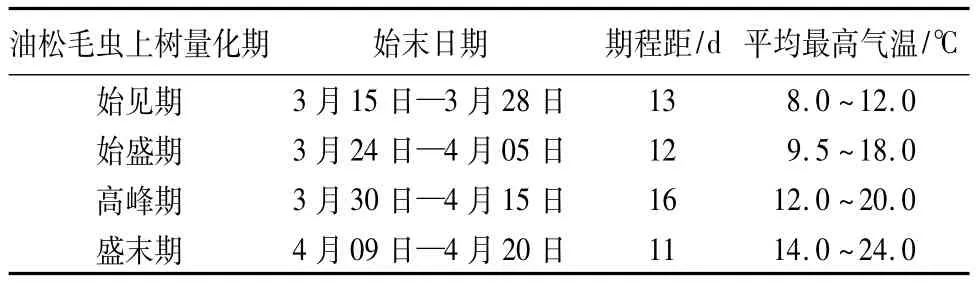

从多年观测结果看,油松毛虫春季开始上树的时间主要取决于春季气温回升的早晚。一般春季白天气温达到6~8℃,日平均气温在2℃以上幼虫就开始活动上树,辽西南部地区3月中旬,北部地区3月下旬;幼虫上树4月下旬结束;历时45 d左右,见表1。南坡和北坡的幼虫上树时间相差2 d。

表1 油松毛虫上树日期与气温

2.1.2 幼虫化蛹

随着气温的逐渐升高,幼虫进入化蛹、羽化及成虫产卵的虫态阶段。辽西地区松毛虫幼虫6月下旬开始化蛹,7月中旬羽化,历时20 d左右。一般来说,温度高的晴朗天气对羽化十分有利。8月成虫进入交尾产卵期,羽化的蛾子在当日或次日交尾,交尾时间在20:00—24:00时,交尾后约4 h开始产卵,产卵一般在午夜之前,成虫寿命为10 d左右。成虫喜欢在高温低湿环境条件下产卵,阴雨天气对成虫产卵不利。

2.1.3 幼虫下树

当成虫产卵之后,在夏季高温高湿条件下,逐渐孵化为幼虫,到了深秋季节幼虫达到3、4龄,当夜间温度下降到8℃以下时开始向树下运动、寻求越冬。辽西北部地区松毛虫幼虫下树始见于9月下旬,一直延续到11月初,历时38 d。10月10日左右达到盛期,10月20日左右进入高峰期,10月末最低气温下降到0℃左右进入盛末期(表2)。辽西中南部地区幼虫下树比北部晚10 d左右。

表2 油松毛虫下树日期与气温

2.1.4 幼虫越冬期

到了冬季幼虫在松树下的地被植物中越冬,虫体卷曲,甚至多头抱成一团集体越冬。油松毛虫越冬死亡率除与越冬前幼虫储备的营养条件有关外,更主要的是与冬季气象条件密切相关。在正常情况下,幼虫越冬的死亡率在15%左右。观测发现冬季里的阶段性高温、初春时期日温差大,造成幼虫越冬死亡最明显。例如,1992年2月24至27日连续5 d日最高气温在8~20℃,2002年2月14至23日连续10 d日最高气温6~15℃,气温升高使幼虫提前苏醒停止休眠,在林间爬行,而后气温又急剧下降到零度以下,使幼虫冻死量较大。突然性的高温天气搅乱了幼虫正常越冬生活,造成幼虫提前活动,死亡率提高。

松毛虫幼虫对冬季低温的适应性有一定限度,超过越冬生理指标,气温过低或持续时间过长均不利。冬季里持续的低温使幼虫虫体长时间处于冻结状态,原生质遭到冰晶的机械损伤、脱水和生理结构受到破坏而死亡。例如,2000年3月21日在建平青峰山林场南北坡向幼虫死亡率的调查结果表明:北坡长时间得不到光照持续低温,死亡率比南坡高约20%。说明幼虫在长时间低温下越冬死亡率亦升高。

2.2 油松毛虫越冬死亡率预报模型

2.2.1 越冬死亡率与气象因子

油松毛虫越冬幼虫与外界环境之间存在着相互依赖关系,不同的外界环境因子组合共同作用于油松毛虫,必然影响种群数量。根据这个原则,从外界环境条件入手选取与油松毛虫种群数量变化相关的因子。以油松毛虫越冬死亡率(y)作为因变量,选用冬季不同时段气象要素(xi)平均气温、最高气温、最低气温、平均最高气温、平均最低气温、地面平均温度、地面最低温度、地面最高温度、地面平均最低温度、地面平均最高温度、空气湿度和降水量等作为自变量,进行相关分析。结果表明通过显著水平(r=0.5822;P<0.05)的气象因子有:当年1月平均气温(0.6694)、当年 2 月最高气温(0.5827)、当年 2月地面最高气温(0.5961)、当年3月地面平均最高气温(0.5903)、当年1月地面平均最低气温(0.6518)。说明1—3月地面温度和气温变化对油松毛虫越冬影响最大。

2.2.2 越冬死亡率预报模型

根据主成分分析方法,将相关显著的气象因子进行主成分计算,确定对油松毛虫越冬死亡率影响最大的主要因子,根据计算5个因子均通过检验。油松毛虫幼虫越冬死亡率(y)与当年1月平均气温(x1)、当年2月最高气温(x2)、当年2月地面最高气温(x3)、当年3月地面平均最高气温(x4)、当年1月地面平均最低气温(x5)气象因子的多元回归预报模型为:Y=63.48368+0.94546x1+1.00767x2+0.46650x3+0.28493x4+0.75957x5。方程的回归平方和 U=428.2572,残差平方和 Q=353.0436,F的分布值F=2.7278(显著),剩余标准差S=10.8481,复相关系数 R=0.7404,历史拟合率 91.9%。预测2003年越冬死亡率为10.2%,实际调查为9.3%;预测2004年越冬死亡率为11.6%,实际调查为12.4%。

2.3 油松毛虫发生量预报模型

2.3.1 生长期适宜气象因子

油松毛虫是跨年度的昆虫,其发生程度与上一年的虫源基数有关,也与当年适宜的气象条件有关。良好的气象条件是油松毛虫大发生的基础,气象条件对油松毛虫各虫态的成活均构成影响。所以,将油松毛虫生长过程的气象因子划分为若干时段,分析气象因子与油松毛虫发生量的相关性。油松毛虫发生量(Y)作为因变量,不同时段气象要素(xi)为自变量。分析要素包括:旬、月平均气温、平均最高、平均最低气温,旬、月相对湿度、降水量,日照时数、日照百分率等。分析结果表明,当年4月上旬平均气温(0.5823),前1 年5 月下旬平均气温(0.5836),前1年8月下旬平均气温(0.5621),前1年8月相对湿度(-0.5491),前1 年10 月上旬降水量(-0.6202),前1年10月上旬平均气温(0.5261),前1年12月平均最高气温(-0.5161),当年1月中旬平均气温(-0.5543)等因子通过显著水平(r=0.4950;P <0.05)检验。

2.3.2 发生量预报模型

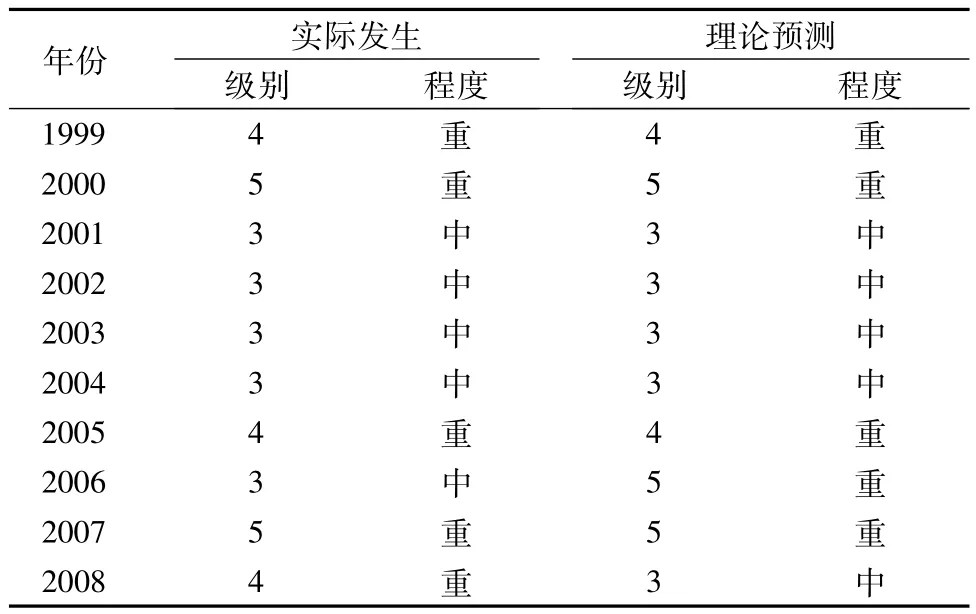

通过相关检验得到的8个因子,运用主成分分析方法,计算因子的贡献,最终选定贡献显著的5个因子作为预报因子。它们是:z1当年4月上旬平均气温;z2前1年10月上旬降水量;z3前1年12月平均最高气温;z4前1年8月下旬平均气温;z5当年1月中旬平均气温。其预报模型为:Y=2.880942+0.815231z1-0.319243z2-0.428345z3+0.405454z4-0.532451z5。回归方程的复相关系数 R=0.8945,回归平方和 U=20.1592,剩余平方和 Q=6.8541,计算的检验值 F=6.6858,达到 F0.05显著水平。把历年各个要素主成分值,代入预报方程中,计算出各个年份松毛虫发生的理论级数,进行历史拟合率检验,检验结果为88.2%。在1999—2008年预报中,准确率达到80.0%,见表3。

表3 预报模型检验结果

3 结束语

松毛虫冬季自然死亡率在15%左右,阴坡高于阳坡。1月平均气温、1月平均最低气温、2月极端最高气温、2月地面最高气温和3月平均最高气温对松毛虫安全越冬影响最明显。

松毛虫发生量是多因素的,而前期适宜的气象条件,成为大发生的主要基础。预报因子的相关普查结果,基本吻合松毛虫生长规律。其中4月上旬气温的高低影响幼虫醒哲期,温度高上树活跃;当年5月下旬的气温直接影响成虫的大小和体质量,从而影响产卵量;8月份的高温天气和8月较低的空气湿度有利于成虫羽化和产卵;10月上旬正是幼虫寻找越冬场所的时候,气温高有利于冬藏,而此时降水多地面过湿幼虫难以藏身,死亡率增加;12月和当年1月的气温波动幅度过大,尤其白天气温在8℃以上时,打破幼虫休眠,当气温再次下降时,萌动的幼虫被冻死。

油松毛虫幼虫越冬死亡率的高低直接影响下一年松毛虫的发生量。预报模型的给出,对防虫减灾工程具有指导意义。

[1]段永春,袁洪刚,张永亮,等.山东茶树虫害的种类及主要品种的发生规律研究[J].中国农学通报,2010,26(11):284-289.

[2]王志伟,张东霞,马雅丽,等.山西省冬小麦主要病虫害气象等级预报模型[J].中国农学通报,2010,26(11):267-271.

[3]时凤云,王建英,徐文国,等.低温冷害对温室樱桃番茄的影响和病虫害防治[J].中国农学通报,2009,25(19):248-250.

[4]刘志明,晏明,张旭东,等.气象因子对落叶松毛虫的影响分析[J].灾害学,2002,17(4):32-37.

[5]步兆东,郭浩,郭翠萍.辽西地区油松纯林改造及对松毛虫的控制[J].东北林业大学学报,2004,32(5):16-18.

[6]张爱兵,孔祥波,李典谟,等.中国松毛虫属八个种和亚种亲缘关系的 DNA 指纹证据[J].昆虫学报,2004,47(2):236-242.

[7]林舜标,许丽玲,赵瑞,等.潮安县松毛虫发生规律及防治对策探讨[J].中国森林病虫,2002,21(6):19-22.

[8]金光涛,张宝玺.辽西山地气候资源开发与利用研究[M].北京:气象出版社,1995:162-191.

[9]夏乃斌,屠泉洪.油松毛虫越冬幼虫上树下树历期的预测[J].北京林业大学学报,1991,19(2):26-30.

[10]张玉书,冯锐,陈鹏狮,等.松毛虫发生期与气象条件关系[J].中国农业气象,2004,25(3):26-28.

[11]于景利,姜辉,李翠芹,等.凌源市油松毛虫发生期预测方法的研究[J].辽宁林业科技,1999(6):41-43.

[12]屠泉洪,夏乃斌,李湛东.主成分回归模型在油松毛虫种群动态中的应用[J].北京林业大学学报,1993,15(3):94-101.

[13]夏瑞心,葛葆蔚,徐丽华,等.辽宁省三种松毛虫有效积温的研究[J].林业科学,1986,22(2):202-208.

[14]陈昌沽.松毛虫综合管理[M].北京:中国林业出版社,1990:3-10.