同时表现为色素异常、鱼鳞病样损害的蕈样肉芽肿一例

肖月园,徐 佳,姜 希,马东来,段岚桦

蕈样肉芽肿(MF)是一种较常见的低度恶性皮肤T 细胞淋巴瘤(cutaneous T- cell lymphoma,CTCL)。蕈样肉芽肿的临床表现多种多样,可表现为色素减退性、红皮病型、鱼鳞病型以及多种皮肤表现并存的蕈样肉芽肿。近年来,多种皮损表现的MF报道逐渐增多。我科最近收治1例同时具有紫癜、色素异常、鱼鳞病样皮损等表现的蕈样肉芽肿患者,现报告如下。

临床资料

患者,女,16岁。主因全身皮肤色素异常、干燥、脱屑6年余,于2010年7月15日收住院。患者6年余前双手皮肤干燥、脱屑,全身皮肤逐渐出现色素异常;5年前躯干、双上肢出现红斑,脱屑,部分呈鱼鳞病样改变,躯干、四肢色素减退斑增多。曾先后被诊断为过敏性紫癜、色素性玫瑰糠疹、白癜风、鱼鳞病、湿疹,系统应用过中药汤剂,肌内注射复方倍他米松注射液(得宝松)、调节免疫,以及外用糖皮质激素等治疗,皮损可部分消退,病情反复发作。2年前曾对新发红斑行组织病理检查,考虑为副银屑病;免疫组化染色示CD3散 在(+),CD43、CD68(+)、CD20、CD79、CD56、CD21均(-)、PCNA(散在),Ki67(散在)。经窄谱紫外线照射等治疗2个月,新发皮损消退。2个月前双小腿出现瘀点、瘀斑,伴有四肢关节疼痛,口服中药(具体成分不详)后皮损消退,并遗留色素沉着。近2周双侧腹股沟淋巴结增大,经左侧腹股沟淋巴结组织病理检查,诊断为淋巴结炎。既往史:2003年10月曾患“过敏性紫癜”,口服中药后好转。家族史:伯父患银屑病,叔父患鱼鳞病。

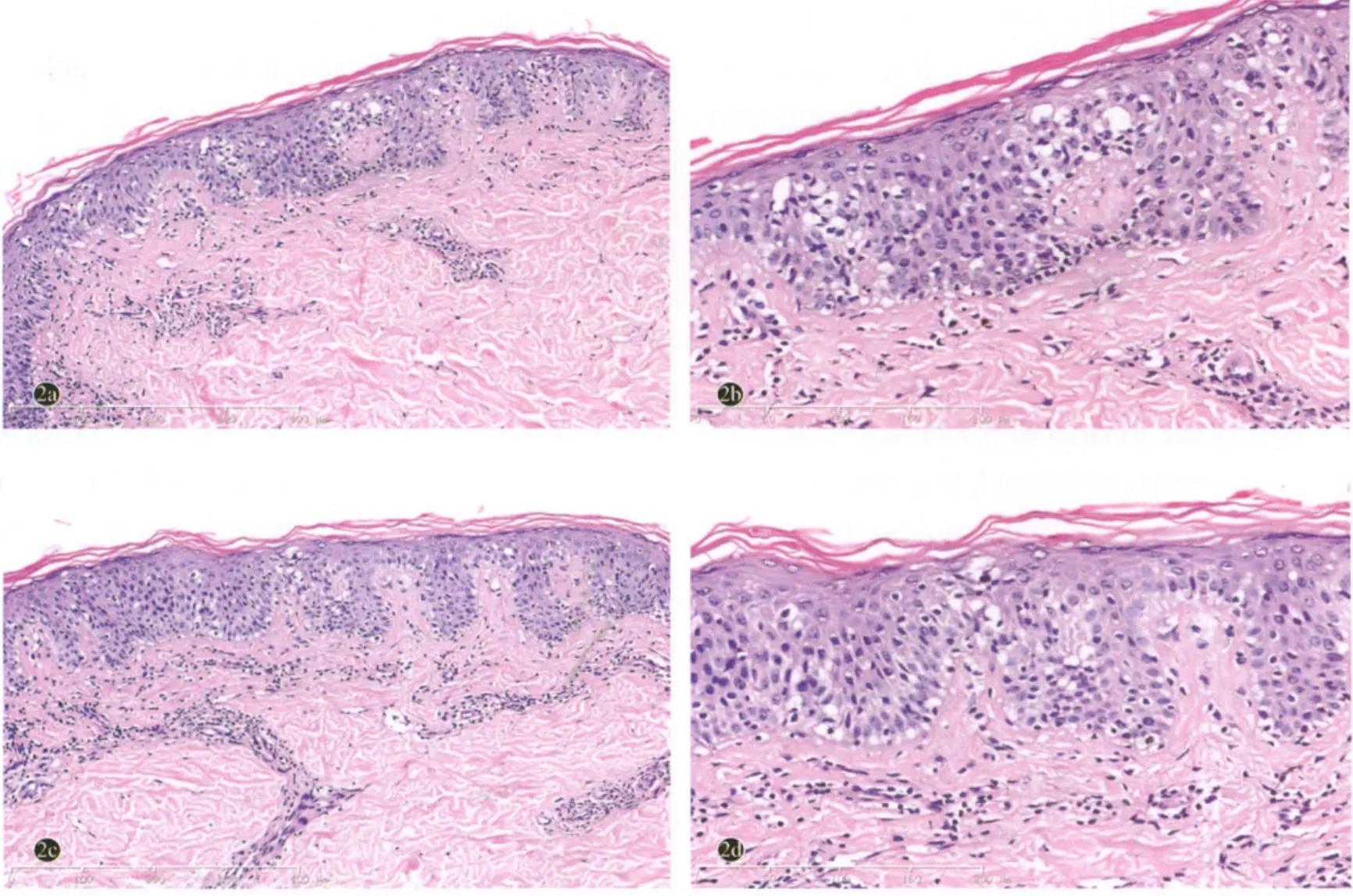

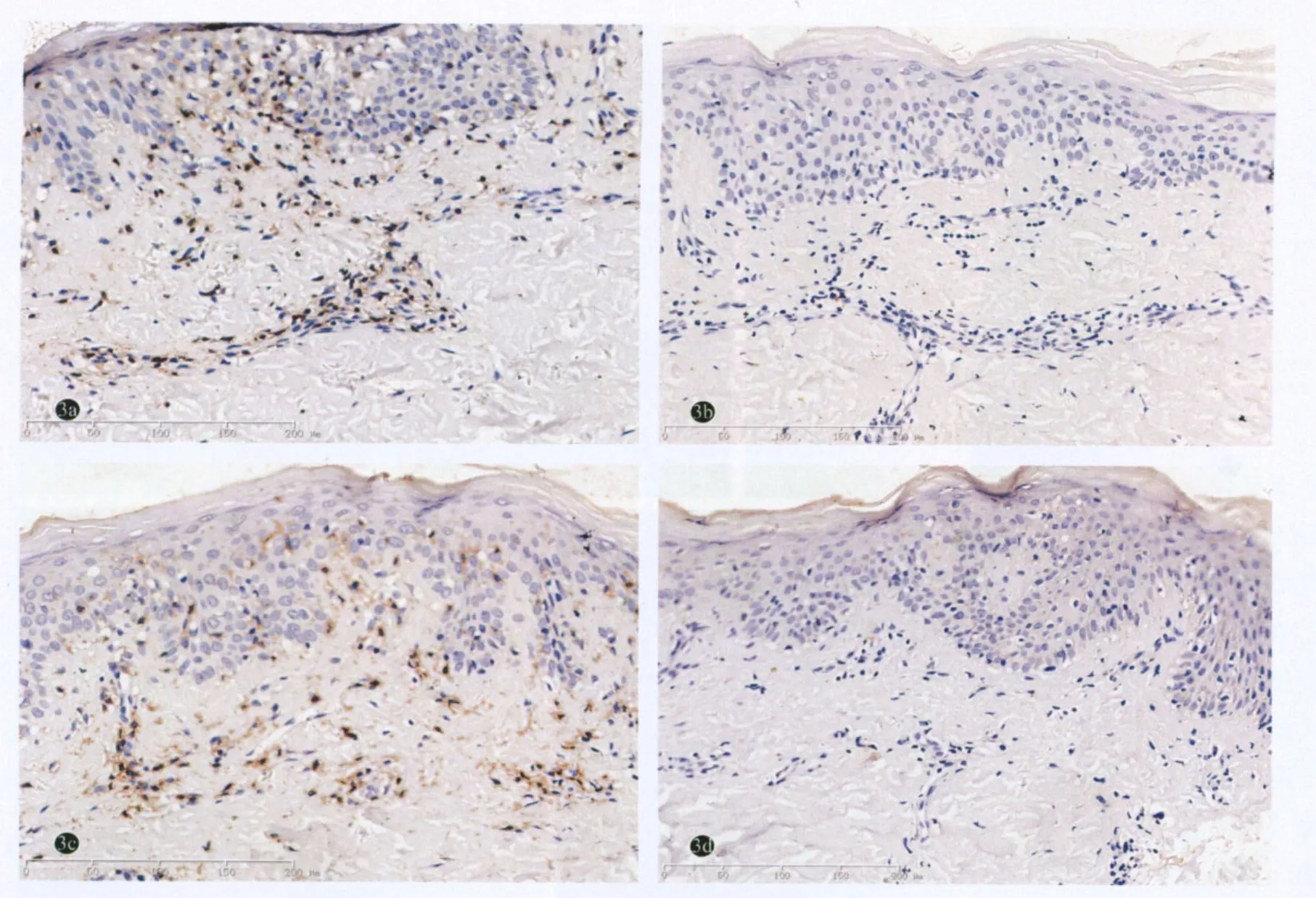

体格检查:双侧腋窝及双侧腹股沟可触及数个增大的淋巴结,互不融合,最大者直径约1.5 cm,活动度可,质韧,无压痛,余系统检查未见异常。皮肤科检查:面部、四肢弥漫淡红斑,干燥、脱屑,躯干部皮损呈鱼鳞病样改变;躯干、四肢散在大小不一的色素减退斑,境界清楚,形态不规则,部分呈圆形或椭圆形,最大者直径约3.0 cm,中央无萎缩;双侧腋窝色素减退斑中央可见淡红色浸润斑;双下肢散在大小不一的瘀点、瘀斑及色素沉着斑(图1)。实验室检查无明显异常。皮损组织病理检查(鱼鳞病样损害及色素减退斑):表皮轻度角化,棘层轻度肥厚,有较多异形淋巴细胞移入表皮,局部有Pautrier微脓肿形成,真皮浅层血管周围有淋巴细胞和组织细胞浸润(图2)。色素减退斑免疫组化示CD45RO(+)、CD3(+)、CD20(-)、CD79a(-)( 图3)。诊断:蕈样肉芽肿。

治疗:内服中药以健脾荣肤,养血润燥为法,外用白凡士林、维生素E乳膏,经治疗皮肤干燥症状明显缓解,无新发瘀点、瘀斑,嘱其出院后接受补骨脂素长波紫外线(PUVA)照射,并间断口服中药治疗,截止收稿前随访,患者病情平稳。

讨论

图1 蕈样肉芽肿患者躯干和四肢皮损

图2 蕈样肉芽肿患者皮损组织病理

图3 蕈样肉芽肿患者皮损组织病理(SP染色 ×20)

蕈样肉芽肿是一种常见的低度恶性T淋巴细胞淋巴瘤,原发于皮肤[1],多数为典型的红斑、斑块、肿瘤3期临床表现,好发于中老年人。近年来有学者将蕈样肉芽肿按临床组织病理类型分为多种病谱类型:红皮病型、毛囊型、大疱型、肉芽肿型、掌跖型、鱼鳞病型等[2]。其中色素减退性蕈样肉芽肿(hypopigmented mycosis fungoides)是较为罕见的蕈样肉芽肿临床类型,最初发病有明显的低年龄性,疾病顽固,进展缓慢,易误诊,经常误诊为白癜风、湿疹样色素脱失、副银屑病[3]。总结色素减退性蕈样肉芽肿及鱼鳞病样蕈样肉芽肿个案文献报道,色素减退性蕈样肉芽肿国内有4例报道[4-6],鱼鳞病样损害的蕈样肉芽肿亦有2例报道[7,8]。刘洁等[9]报道的51例蕈样肉芽肿中色素沉着及色素减退10例,皮肤异色样改变4例,鱼鳞病样鳞屑4例,且有1例仅有鱼鳞病样皮损。

蕈样肉芽肿的组织病理学特征为异形淋巴细胞,嗜表皮现象,界面改变,Pautrier微脓肿形成[10]。色素减退性蕈样肉芽肿、鱼鳞病样蕈样肉芽肿组织病理改变与经典蕈样肉芽肿无明显差别,而免疫组化均显示以T淋巴细胞为主的浸润模式[4-8]。

色素减退性蕈样肉芽肿发病机制不明,临床易与白癜风混淆,色素减退斑中可见淡红斑与白癜风不同,推测色素减退斑的形成机制与白癜风相似:细胞毒效应导致表皮黑素细胞表达的干细胞因子(SCF)受体CD117下降,使黑素细胞功能紊乱,数量减少;而正常情况下角质形成细胞上的SCF与CD117结合,调节黑素细胞的生长发育[11]。沈宏等[4]报道的1例色素减退性蕈样肉芽肿,电镜检查推断色素减退可能由于蕈样肉芽肿细胞引起黑素细胞损伤而产生非特异性炎症反应,并非黑素细胞中黑素小体转运至角质形成细胞过程中发生障碍。而Goldberg[12]报道1例蕈样肉芽肿面部色素减退斑,应用氮芥治疗6个月后色素恢复,结合以往报道指出,色素减退可能由于:①黑素体转运障碍,用氮芥治疗似可逆转;②黑素细胞损伤及伴发炎性细胞浸润的非特异性反应。由此可见,不同的色素减退性蕈样肉芽肿皮损电镜检查结果不一,与色素减退发生密切相关的黑素细胞,是转运障碍还是其损伤伴发非特异的炎症反应导致色素减退斑的发生,或其他未知的形成机制,有待于进一步研究。关于色素沉着的形成机制,Kikuchi等分析可能由以下原因所致:一是非特异性炎症导致黑素细胞破坏释放黑素;二是肿瘤细胞移入表皮,诱导刺激表皮黑素细胞产生黑素。

本例为蕈样肉芽肿导致的获得性鱼鳞病表现,其机制可能与其他具有鱼鳞病样皮损的皮肤病一致,均有角化异常,其发生是由丝聚合蛋白(filaggrin)突变所致;另外,皮肤角化的过程需要多种酶(如类固醇硫酸酯酶,对维持角质层屏障的完整性起重要作用)的参与,来维持角质层形成和脱落的平衡,如代谢或恶性肿瘤破坏或自身免疫攻击这些酶,最终导致角化异常而发生鱼鳞病样皮损[13],但蕈样肉芽肿所致的获得性鱼鳞病的机制仍需深入研究。

本例患者临床特点为同时具有色素异常、鱼鳞病样损害,免疫组化未行CD8染色,与原发性皮肤侵袭性亲表皮CD8+细胞毒性T细胞淋巴瘤鉴别要依靠临床表现及生物学行为,后者过去被称为播散型Paget病样网状细胞增生症(Ketron-Goodman型)。其临床表现为局限性或泛发性发疹性丘疹、结节或肿瘤,中央发生溃疡或坏死[14],可累及其他脏器,如肺、中枢神经系统、口腔黏膜,而淋巴结极少受累。结合临床、组织病理及免疫组化检查本例患者符合蕈样肉芽肿诊断。本例临床上还应与白癜风、寻常性鱼鳞病、干皮病、少见的鱼鳞病(如Netherton综合征等)及其他获得性鱼鳞病相鉴别。另外,本例患者的紫癜样皮损有既往病史,但紫癜样皮损未行组织病理检查,无法证明其为蕈样肉芽肿的临床表现。

蕈样肉芽肿的治疗早期多采用对症治疗,晚期患者考虑化疗,但目前无统一的治疗模式。国内有学者根据蕈样肉芽肿的典型3期皮损变化将其治疗大体分为3个梯度:①皮肤靶向治疗:包括外用糖皮质激素、氮芥、PUVA照射和(或)中波紫外线照射,调节免疫的胸腺因子、转移因子等;②生物学治疗(包括α干扰素、细胞因子、维A酸)及口服糖皮质激素,局部病灶的放疗;③放疗、联合化疗,放疗+联合化疗。笔者认为,蕈样肉芽肿的临床表现多样,其治疗应选择适宜的个体化方案,色素减退斑可给予氮芥(10 mg/60 ml H2O)外擦,促进色素再生;鱼鳞病样皮损局部治疗使用富脂的润肤剂(凡士林等)即可,并结合PUVA和中药沐浴。本例患者的临床表现根据1975年美国蕈样肉芽肿研究协作组提出的TNM分类方法可归为ⅡA期,考虑病史长且无系统受累,仅给予PUVA联合中药及外用保湿剂治疗,目前病情好转,但其肿瘤细胞的浸润模式、临床疗效及转归仍需进一步随访。

[1]赵辨. 临床皮肤病学 [M]. 3版. 南京: 江苏科学技术出版社,2001:1210-1216.

[2]Kazakov DV, Burg G, Kempf W. Clinicopathological spectrum of mycosis fungoides [J]. J Eur Acad Dermatol Venereol, 2004,18(4):397-415.

[3]Cordel N, Duval-Modeste AB, Courville P, et al. Hypopigmented mycosis fungoides [J]. Ann Dermatol Venereol, 2005,132(5):455-457.

[4]沈宏, 王宏雁. 色素减退性皮损的蕈样肉芽肿2例报告 [J]. 临床皮肤科杂志, 2000, 29 (3):183-184.

[5]梁思, 刘跃华, 方凯. 色素减退型蕈样肉芽肿 [J]. 临床皮肤科杂志, 2007, 36(9):569-571.

[6]李建国, 李振鲁, 孙廷谊, 等. 色素减退性蕈样肉芽肿 [J]. 中国皮肤性病学杂志, 2009, 23(11):745-746.

[7]东晓仙, 刘跃华, 渠涛. 以鱼鳞病样皮损为首发表现的蕈样肉芽肿 [J]. 临床皮肤科杂志, 2007, 36(2):87-89.

[8]袁晓英, 谢艳飞, 庞晓文, 等. 表现为获得性鱼鳞病的MF1例[J]. 中国麻风皮肤病杂志, 2008, 24(11), 913-914.

[9]刘洁, 王宝玺, 渠涛, 等. 51例蕈样肉芽肿临床特征 [J]. 中国医学科学院学报, 2007, 29(2):177-178.

[10]Ku LS, Lo KK. Mycosis fungoides--a retrospective study of 40 cases in Hong Kong [J]. Int J Dermatol, 2005, 44(3):215-220.

[11]Singh ZN, Tretiakova MS, Shea CR, et al. Decreased CD117 expression in hypopigmented mycosis fungoides correlates with hypomelanosis: lessons learned from vitiligo [J]. Mod Pathol,2006, 19(9):1255-1260.

[12]Goldberg DJ, Schinella RS, Kechijian P. Hypopigmented mycosis fungoides. Speculations about the mechanism of hypopigmentation [J]. Am J Dermatopathol, 1986, 8(4):326-330.

[13]顾有守. 获得性鱼鳞病 [J]. 临床皮肤科杂志, 2008, 37(1):59-60.

[14]朱学俊, 王宝玺, 孙建方. 皮肤病学 [M]. 2版. 北京: 北京大学医学出版社, 2010:2303-2304.