柔性管理干预对缓解急救人员工作压力应对方式的效果研究

刘林修

·卫生论坛·

柔性管理干预对缓解急救人员工作压力应对方式的效果研究

刘林修

目的探讨柔性管理对缓解急救人员工作压力的效果。方法采用调查方法了解急救人员的工作压力源,采取柔性管理干预措施,包括:加强内涵建设,提高工作能力;合理配置、弹性排班;加大管理者支持力度,建立良好的支持系统;观念创新,以人为本;加强心理健康教育。比较干预前后应对方式评分变化。结果急救人员普遍存在工作压力较大,柔性管理干预前、后应对方式评分比较有显著性差异。结论柔性管理干预是缓解急救人员压力的有效措施。

柔性管理;急救人员;工作压力;应对方式

柔性管理[1]是指在研究人的心理和行为规律的基础上,采用非强制性方式,在人的心目中产生一种潜在说服力,从而把组织意志变为个人的自觉行动的管理模式。急救中心工作的专业性、技术性很强,给急救人员造成很大的心理压力,从而影响急救人员心理健康和工作满意度[2]。作为管理者,对急救人员采取柔性管理干预,减轻压力,激发和调动工作的积极性和主动性,使急救人员能在急救的状态下,提高工作效率,取得了较满意效果,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 2009年1月到2010年1月对我市64名急救人员压力来源进行了调查,女34名,男30名,年龄20~46岁,平均年龄31.5岁,工龄范围2~23年,平均8年,在急救中心工作时间1~22年,平均5.1年,文化程度:本科21人,占32.81%;大专18人,占28.13%;中专25人,占39.06%;副高级职称3人,占4.69%;中级职称30人,占46.87%;初级职称31人,占48.44%;医生19人,占29.69%;编制:正式医护人员36名,合同制医护人员28名,婚姻状况:已婚34人,未婚30人。

2 结果

2.1 急救人员压力来源见,表1。

表1 64人急救人员压力来源

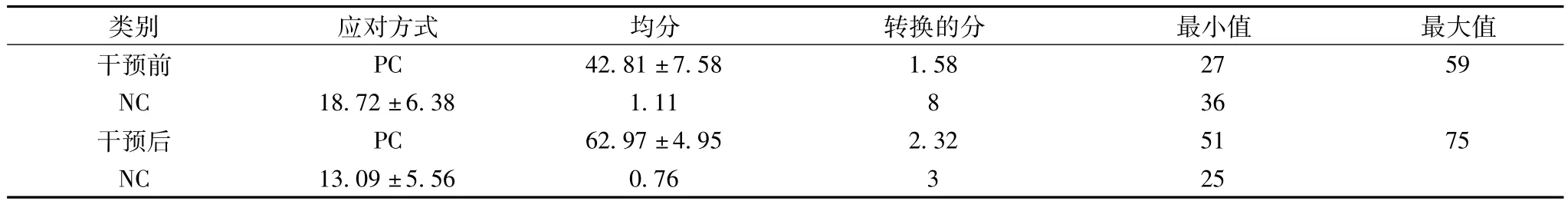

2.2 柔性管理干预前、后急救人员采用的应对方式,见表2。

表2 64人柔性管理干预前、后急救人员采用的应对方式

3 讨论

3.1 影响急救人员压力因素分析

3.1.1 家属要求高 在抢救过程中易使患者家属心情急躁,一旦到了急救室,若得不到良好服务,就成为患者或家属发泄的高发地带。在为患者行急救时,有的患者家属,在旁边不停地干扰急救工作,影响了急救人员的工作情绪,造成巨大的心理压力。本组资料显示,因家属要求高、干扰行为,导致心理压力者占92.19%,为压力源的首位。

3.1.2 急诊量多 目前国内相当多的医院急诊科工作现状是“无限制性急诊”及“各科相互推诿的夹杂性急诊”[4]。由于急诊科编制不足,所缺的急诊急救人才只能由其他专业科室派人支援,所以急病得不到急治,或救治不当的事件屡见不鲜[5]。从急诊工作的特殊性来看,急诊科需要24 h连续开诊,急诊科医护人员面对的救治群体病情危急,病种杂,病谱广,未知因素、不确定性因素多,病情具有较大的不可预见性,极易引发医疗纠纷。急救人员需要宽广的专业知识面及精湛的技术,尤其危急重患者抢救有极强的时间依赖性,故责任重,风险大。长期超强度的工作使急救人员精神高度紧张,思想负担重,工作压力大,而且夜班频繁,十分辛苦,在晋升、福利待遇等方面又无相应的倾斜激励机制,专业队伍不稳定、人员流失现象相当普遍[6]。本组资料显示,因工作繁重等原因导致心理压力者占76.56%,为压力源的第二位。

3.1.3 医患冲突多 虽然患者家属投诉是一个提高服务质量的直接作用力,但在赋予患者投诉权利的同时,忽略了解释患者应遵守的规章制度和应尽的义务,忽略了急救人员在工作中应有的工作权利与人格权利,少数患者对急救人员缺乏必要的理解与尊重,动辄投诉或起诉,增加了急救人员的工作难度与心理压力。本组资料显示,因医患冲突、投诉机制使用不当导致心理压力者占62%。

3.1.4 需求存在差距 随着社会的发展,急救越来越成为家庭、社会、国家关注的重点,传统的急诊医疗质量管理意识是在计划经济的模式下形成的以疾病为中心,以自我为中心的管理理念,较少以患者为关注焦点,不能为患者身体、心理、社会适应能力上提供全面、全过程的优质服务,这也是急诊医患纠纷的一个难点问题。传统的质量管理忽略医疗质量全过程控制如基础质量、过程质量、终末质量等,从患者的角度来看,也是因传统急诊医疗管理理念的制约,没有考虑分析患者抱怨产生的原因,从急救服务过程、医疗环节、接口管理等方面找出不合理的地方,进行持续有效的控制,加以及时改善,建立预防措施,满足患者及其家属对急救质量的需求。另外由于缺乏必要医学知识,对急救人员有更高的要求、更多的期待。应能胜任多专科、多类型疾病的抢救治疗、康复和咨询等工作,现急救人员外出学习机会少,知识更新慢,对家属的疑问有时不能做到耐心、细致、正确解答,易使患者产生过激情绪。本组资料显示,因相关知识缺乏导致心理压力者占73.44%,

3.1.5 待遇、地位低 急救充满压力和挑战,应激性强,要求有高度的责任心和高超的水平。但实际工作中,急救人员投入与付出并没有得到相应回报。薪酬的实质是组织对员工所做贡献给予的回报或肯定。历来在综合性医院里急救工作辛苦,工作量大,经济效益却差,因此人员奖金等收入低于其他科室。要完善用人机制,采取倾斜政策,如急诊专业独立的职称评定系统,实行急诊和绩效激励机制以及晋升、学习优惠政策等[7]。鼓励有一定临床经验,热爱急诊事业,有高度责任感,敬业精神和奉献精神的年青医生从事急诊工作,稳定现有急诊医疗队伍。本组资料显示,因领导理解与支持不够占65.67%,晋升深造机会少占48.44%,造成急救人员心里极不平衡。

3.2 实施柔性管理的措施

3.2.1 加强内涵建设,提高工作能力 要不断学习新理论、新知识、新技术。加强质量教育,提高全员素质如前述,急诊医疗的创新首先体现在观念的转变上。而观念的转变除了急诊急救医疗观念的转变外,还有一个急诊质量管理理念的转变。急诊质量管理理念是一个综合性理念,涉及各个方面,其中的一个重要方面是全员参与意识的提高。由于现代急诊医学的特征是跨学科、多专业,急诊医疗质量的提高需要全员参与、各科配合。因此在一定意义上,可以说急诊急救医疗质量的先决条件是全员参与质量管理意识的确立。这就需要开展全员性质量教育,更新质量理念,强化质量意识,明确质量管理是全员的事,全部门的事,是人人参与的过程。只有不断提高全员质量管理的参与意识和认识水平,同时完善健全适当的激励机制和约束机制,以鼓励每个人积极主动参与质量管理,努力提供优质医疗服务。

3.2.2 合理配置人力我国医院急诊科的主体模式多为半独立型[8],即由急诊科部分固定医生及专科定期轮转医生共同完成急诊急救工作。而专科医生由于所接受的临床培训和经验的限制,他们专业治疗上有其自身的优势,但也存在知识狭窄,不能处理所有急症的局限性,所以这种模式远远不能满足患者与社会对急诊急救医疗的需求,也难于保证危重患者抢救质量。加强急诊专业队伍的建设,尽快建立健全由急诊急救专业人员完成危急重症全面救治,真正体现急救工作及时、便捷、高效、安全的独立型模式,已成为当今医院改革与发展的一个重要内容和紧迫的任务。各级领导要转变观念,把急诊建设放在重要位置,由像普通科室一样对待向重点科室建设转化,给予重点扶持和倾斜。另外20世纪九十年代以来,随着急救工作的开展,许多同行在排班问题上进行过有益的探讨[9]。针对工作压力源,研究者提出过不少对策,其中排班模式的选择,直接反映急救人员的利益,可以缓解压力[10]。采用弹性排班,合理安排工作时间和班次,排班时年轻急救人员与经验丰富年长急救人员配合,减轻年轻急救人员心理压力。为进一步缓解急救人员工作中的压力奠定基础。

3.3.3 加大管理者的支持力度,建立良好的支持系统 国外研究显示,需要更多的来自组织及同行的支持[11]。和谐的工作氛围对心理压力起到了很好的缓冲作用,作为管理者制定规章制度的同时,也应重视在急救工作中应有的人格权利,对急救工作中的不足及缺陷,不简单批评与处罚,而是共同寻找原因,共同提出解决问题的方法,平时多关注其生活、心理、学习和工作中的不良情绪,并根据不同的性格特点给予适时的开导与鼓励,帮助其正确处理情感、家庭之间的关系,对急救人员的成绩和进步应给予表扬与奖励,避免其长期处于缺乏理解和尊重的心理阴影中。对患者的投诉要做到详细调查,对属实的按规定处罚,不属实的要向急救人员讲清。

3.3.4 以人为本 急诊医学作为一门新的学科需要不断的建设和发展,而急诊医疗工作也要随着学科的发展而发展,同时还要随着社会的发展,为满足患者需求的多样化而不断发掘新的功能。急诊医疗的创新首先体现在急诊急救医疗传统观念的转变上,即不能把急诊医疗理解为施实心肺复苏等一般性的抢救水平上,应站在学科发展的前沿,运用尖端技术,能够承担并完成各类危急重的抢救如心肺脑复苏,多发伤,急性中毒,多脏器功能不全,休克等疾患的救治,为患者提供质量、效率“双高”的优质服务。急诊医疗的创新还体现在更新和转变服务意识上,突出以人为本的理念,将“以患者为中心”的现代急诊医疗价值取向落到实处,让患者得到真正的实惠。诊治过程中,变被动服务为主动服务,不断了解急危患者抢救现存的和潜在的发展需求。医疗急诊的创新更体现在新服务项目的开创上。近年研究表明,我国急诊死亡前4大类的疾病是:脑血管病、呼吸系病、心血管病、损伤与中毒。创伤与疾病后“黄金1 h”和“白金10 min”是临床抢救的关键时刻,国内有专家提出在“黄金1 h”内重视急诊科工作及“第一时段的抢救概念[12,13],所以,为了更有利于患者的救治,应打破现有的急诊模式,建立心脑血管疾病急救绿色通道,创伤急救绿色通道,以满足人们更高的急救医疗服务需求和期望。急诊医学与急诊工作发展的事实证明,观念创新有益于急危重救治质量的提高,能够促使急救工作的与时俱进。本组中,因患者要求过高产生压力者占92.19%,这就要求急救人员更新观念,不能单纯认为急救是一种技术操作,应视为生理、心理、社会、精神的统一体,应注意观察患者情绪、想法、感受、调动患者主观能动性,使患者积极参与并配合治疗,从文学教育、语言宣传、形象教育等方面传递医学常识。领导给予理解和支持,对于表现优秀的人员在晋升职称、外出学习等方面给予优先,使急救人员把精力全身心投入到工作中去。

3.3.5 加强心理健康教育 应有意识地重点加强对人员的认知辅导、矫正其不良应对方式,掌握有效的应对措施,以促进其良好的心理素质的形成[11]。应了解他们的心理状况及生活和工作中的困难和需要,并给予尽可能的帮助。实现感情上与思想上的沟通、情感上的交融、目标上的一致;精神上给予重视、支持,充分调动急救人员参与科室管理的意识,使急救人员感到自身才能得到应有的发挥,同时也体会到做管理工作的辛苦,从而更好地配合急救的工作;提高急救人员福利待遇。

4 结论

有研究显示,应对方式与压力程度之间存在相关性,积极应对方式与压力水平呈负相关,消极应对方式与压力水平呈正相关[14],通过表2比较显示,采取柔性管理干预后,急救人员面对压力时采取积极应对方式的频率上升,采取消极应对方式的频率下降。这表明在柔性管理干预下,急救人员能够更多地采取积极应对方式,减少可以控制的压力来源。

[1] 刘益,李垣,汪应洛.柔性战略的理论分析方法及其应用.中国人民大学出版社,2005:99.

[2] 程苏华.浅析急诊医疗纠纷产生原因及防范措施.中华医院管理杂志,2003,19(10):618-620.

[3] 姜乾金.心理卫生学.北京:人民卫生出版社,1998:110-111.

[4] 黄德铭,陆文珍,施东伟.读“急诊科现状及展望初探”有感.中国急救医学,1999,19(9):564-565.

[5] 王佩燕.我国急诊急救医疗的现状及对未来改进的思考兼论“大急诊”.解放军医学杂志,2005,30(1):1-4.

[6] 王荣升.急诊科建设中的几个问题.中国急救医学,2002,22(2):613-614.

[7] 曾庆,邱泽青,柴枝南,等.体现以人为本的急诊部建设.中华医院管理杂志,2003,19(2):116-118.

[8] 熊淑芳,王霞.模式病房排班方式探讨.中华护理杂志,2001,36(5):394-395.

[9] 陈婉芬.面向21世纪医院管理进展.医学与哲学,2000,12(1):4-5.

[10] 李丽.全夜班制排班中护士的压力及管理.护理研究,2005,(23):2149-2150.

[11] Mcleod T.Work stress among community psychiatric nurses.Br J Nurs,1997,6(10):569-574.

[12] 王一镗.努力提高我国创伤急诊救治水平.中华创伤杂志,1997,13(4):202-203.

[13] 王一镗.努力加强和提高“第一时段”救治的质量.中国急救医学杂志,2003,23(2):94.

[14] 曾淑贤,李小妹.ICU护士压力与应对方式相关性的调查分析.护理管理杂志,2005,5(10):5-7.

Flexible management interventions to alleviate pressure on emergency personnel work the effect of coping style

LIU Lin-xiu.Zaozhuang City Emergency Command Center,Zaozhuang 271000,China

ObjectiveFlexible management of aid to alleviate the effects of job stress.MethodsU-sing survey methods to understand the source of first aid personnel to work under pressure,to take flexible management interventions,including:strengthening the content,and raise the ability to work;reasonable allocation,flexible scheduling;increase management support,to establish a good support system;concept of innovation,People-oriented;enhance mental health education.Comparison of coping change scores before and after intervention.ResultsPrevalence of high-pressure emergency personnel,flexible management interventions before and after coping scores were significantly different.ConclusionFlexible management intervention is to relieve the pressure on effective measures to emergency personnel.

Flexible Management;First Aid Working;Pressure;Coping

277100枣庄市急救指挥中心

1.2 方法

1.2.1 一般资料 问卷调查表根据本研究目的自行编制调查问卷;主要内容包括研究对象的性别、年龄、婚姻状况、文化程度、职称、工作年限。

1.2.2 急救人员压力调查问卷 采用自行设计的问卷进行调查,主要针对急救人员压力源来提问,由调查对象独立填写而成。

1.2.3 特质应对方式问卷[3]共20个评定项目,采用5级评分方法,各项目正反向累计分即为积极应对(positive coping PC)分和消极应对(negative coping NC)分,该量表以0-3分的形式记分,0分表示从未有用过该条应对策略;1分表示有时应用;2分表示较常用;3分表示经常用。得分越高说明该条应对策略越经常使用。平均分分别除以积极应对和消极应对条目数得出转换得分。对急救中心人员进行柔性管理干预,管理干预前、后分别发放应对量表,比较柔性管理干预前、后应对方式的评分变化。