塔河油田六区缝洞型油藏综合挖潜技术研究

宋俊梅 (中石化西北油田分公司勘探开发研究院,新疆 乌鲁木齐 830011)

侯文波 (中石化西北油田分公司质量安全环保处,新疆 乌鲁木齐 830011)

塔河油田六区缝洞型油藏综合挖潜技术研究

宋俊梅 (中石化西北油田分公司勘探开发研究院,新疆 乌鲁木齐 830011)

侯文波 (中石化西北油田分公司质量安全环保处,新疆 乌鲁木齐 830011)

针对塔河油田六区缝洞型油藏采取综合挖潜技术,即对高含水井储层实施堵水或转层酸压技术、对多井单元实施整体注水技术,同时部署直井和侧钻井提高采收率。结果表明,采取综合挖潜技术可以提高油藏采收率。

塔河油田;缝洞型油藏;综合挖潜技术;提高采收率

塔河油田奥陶系缝洞型油气藏规模大、埋藏深、储层非均质性强、流体分布复杂,多种油气藏类型并存,其油气藏特征、形成机理和控制因素复杂。由于碳酸盐岩储层形成的特殊性,致使其物性在垂向上的变化规律不强,储集空间往往由孔、洞、缝以不同方式组合在一起,形成具有不同能量和油水关系的缝洞单元体[1]。油藏埋深5400m以下,原始压力系数为1.11,属正常压力,地层静温为125~128℃,平均地温梯度为2.18℃/100m。塔河油田自1998年滚动开发以来,表现出油井见水早、区块含水上升快和年度老井递减大(一般大于17%,甚至达到45%)的特点,其中六区奥陶系油藏自1999年10月开采以来,油藏处于递减阶段,年自然递减率最高达40%,其高含水、低产低效井及停产井逐步增多等问题严重制约了区块产量。为此,笔者对塔河油田六区缝洞型油藏综合挖潜技术进行了研究。

1 对高含水井储层实施堵水或转层酸压技术

储层精细挖潜基本思路为储层全部动用油井堵水挖潜,层内具有未动用储层且具有较好的隔层条件的油井分段酸压挖潜。根据生产情况,采取储层层内精细挖潜措施,即对六区北部底水锥进、油井含水快速上升的 S66缝洞单元实施整体堵水,而对部分多井缝洞单元高含水井实施堵水或分段酸压。

1)S66单元 以该单元中的S66井为例,该井关井压锥效果差,2009年3月产剖显示分4段产出,含水逐层上升。2009年7月正挤耐高温、高矿化度CaO系列化学堵剂至5510m处,一长度为10m左右的致密隔层上部进行封堵层间水,酸化后一直自喷生产,初期采用4mm油嘴,油压5.0MPa,日产液25t,不含水,日增油24t,无水生产26d见水,油嘴下调至3.5mm生产,含水缓慢上升至40%后基本保持稳定,目前油压4.2MPa,日产液27t,日产油16t,含水38.5%,日增油15t,已累增油2967t。

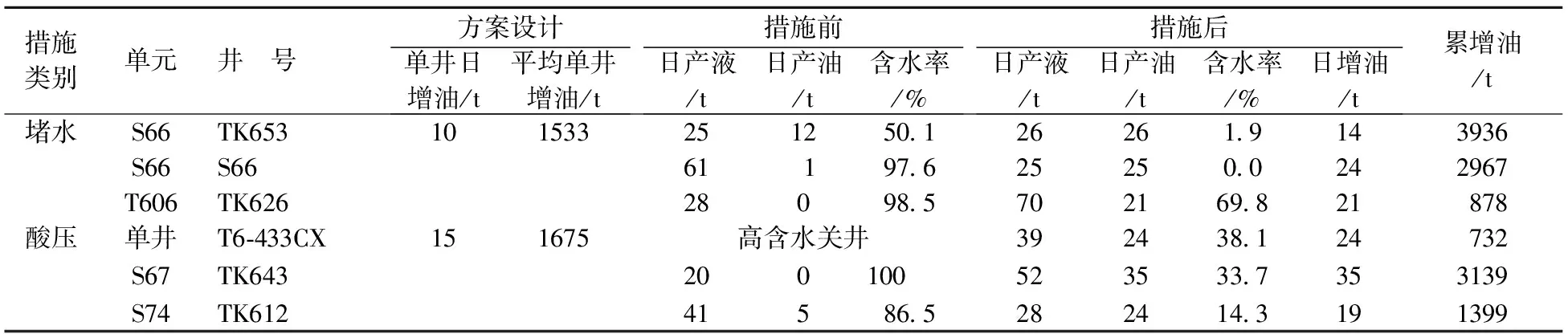

2)S74单元 以该单元中的TK612井为例,该井酸压投产即见水,但含水缓慢上升,2007年1月底含水率由40%突升至75%,之后波动上升,2009年4月含水率达到85%以上。打捞井底落鱼后因气举测产剖井口不出液改为注入剖面测试,测试显示5521m以下井段主吸水,顶部5483~5488m(Ⅰ 类)、5504~5513.5m(Ⅲ类)2个层段不吸水,测井显示5492~5501m井段为相对致密隔层。打塞至5595m对5470~5595m井段射孔酸压(5483~5487m射孔)建产,生产低含水,初期日增油19t,2009年10月底供液不足后加深泵挂正常生产,已累增油2431t(含加深泵挂增油量1032t)。储层挖潜措施效果如表1所示。

2 多井单元实施整体注水技术

对六区北部S74多井缝洞单元和南部TK634多井缝洞单元,通过单元注水达到抑制底水锥进、增加平面水驱波及系数,以此改善水驱开发效果[2]。

1)TK634单元 以该单元中的TK634井为例,2009年4月18日对该井实施注水,累计注水5.00×103m3后停注。停注关井2个月后开井生产评价注水效果,该井能够恢复自喷。无自喷能力后含水上升,为此关井压锥,15d后再开井生产20d,产油300t左右,连续间开生产4个周期后于2010年1月10日再次开井生产,日产油22t,不含水,至今已生产6个月,产量一直较平稳且无水生产,效果明显好于前期关井压锥效果,增油2500t。

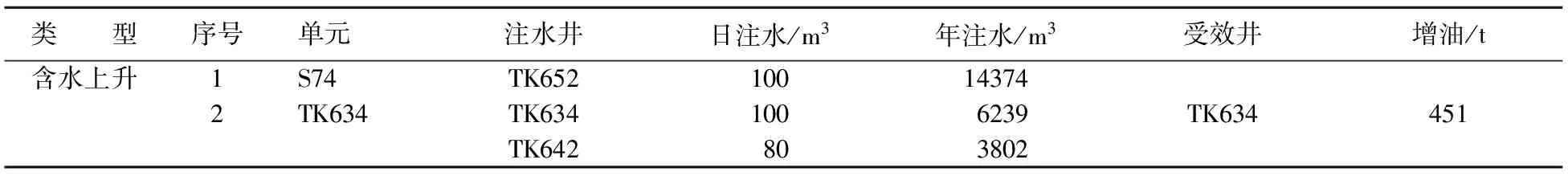

2)S74单元 针对该单元中的TK652实施注水措施后未见效果,分析原因主要为单元采出量大(产液118.26×104t,产油79.92×104t),亏空程度高,注入水还未波及到邻井油体边界。储层挖潜措施效果如表2所示。

表1 储层挖潜措施效果统计

表2 储层挖潜措施效果统计

3 部署直井和侧钻井提高采收率

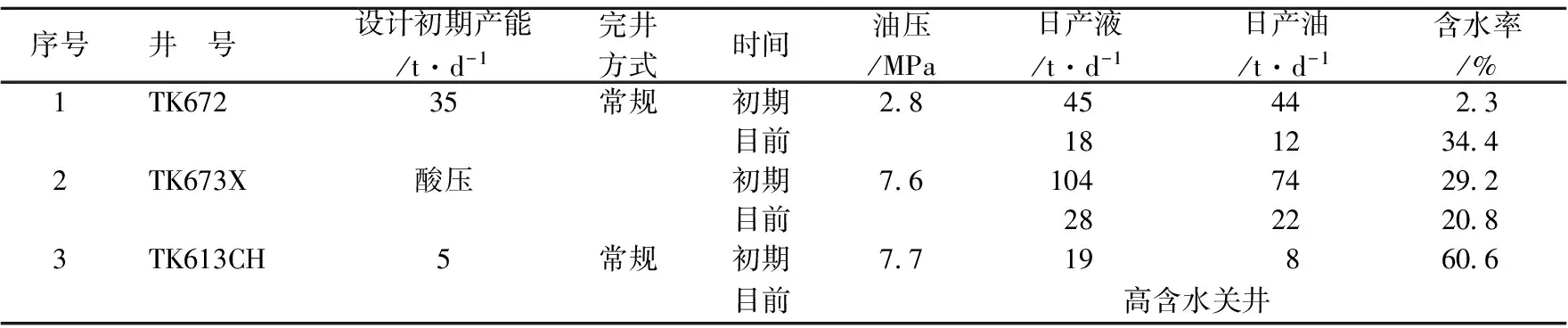

在总结前期钻井成功经验的基础之上,针对储量动用程度较低、水淹程度低的区域进行部署调整井和侧钻井以提高储量动用程度。计划部署4口井,目前投产3口,投产井中TK672井、TK673X井2口调整井均位于六区东北部井网密度较稀、储量动用程度较低区域,TK613CH井位于六区中部储量动用程度低区域。3口井投产初期产能下降较快,TK672井转抽后供液不足注水替油,TK673X井转抽后生产较为平稳,日产油15t,含水30%左右,TK613CH井投产后即高含水,生产效果较差。整体来看,新井部署情况未能达到预期效果(见表3)。

表3 研究区09年投产新井效果统计

4 结论及建议

对于缝洞型奥陶系油藏,通过单元注水可以达到抑制底水锥进、增加平面水驱波及系数、改善水驱开发效果的目的。在实施过程中尤其注重对高含水、低产低效且位于构造相对低位置的单元采取挖潜措施。对于储层全部动用油井采取深部堵水挖潜,层内具有未动用储层且具有较好的隔层条件的油井则采取分段酸压挖潜。对于整体高含水且累产产量较高、初期产能较高的开发单元可考虑整体堵水来控制多井开发单元的含水上升速度。

[1]张希明.新疆塔河油田下奥陶统碳酸盐岩缝洞型油气藏特征[J].石油勘探与开发,2001,28(5):17-22.

[2]李培廉,张希明,陈志海.塔河油田缝洞型碳酸盐岩油藏开发[M].北京:石油工业出版社,2003.

[编辑] 李启栋

10.3969/j.issn.1673-1409(N).2012.04.023

TE344

A

1673-1409(2012)04-N071-02

2012-02-21

宋俊梅(1976-),女,2001年大学毕业,硕士,工程师,现主要从事油气藏开发方面的研究工作。