开放经济条件下基于NTB指数的中国专利质量研究

张晓京,于 渤

(1.哈尔滨工程大学 经济管理学院,黑龙江 哈尔滨150001;2.哈尔滨工业大学 经济与管理学院,黑龙江 哈尔滨150001)

一、引 言

近些年来我国专利事业发展迅速,2001年国家知识产权局授权的国内三种专利共99 271件,2010年增加至740 626件,9年间增加了6.46倍。但是许多研究发现,不同专利的质量有很大差异,我国专利在数量上不断增加的同时,如何评价其质量,已成为政府、机构、企业越来越关心的热点问题。

二、国内外研究现状

国内外学者在开发专利指标来评价专利质量方面进行了大量的研究,取得了丰富的成果。

国外研究中对专利质量的分析主要有3种观点:(1)专利价值,主要指专利的市场价值,市场价值的高低代表专利质量的高低;(2)专利的客体——发明创造自身的质量,指专利对社会进步与发展的影响程度;(3)专利申请的质量,指专利申请获得授权的成功率(程良友、汤珊芳,2006)。

到目前为止,用于专利质量评价的指标数量较多,而近些年来使用较普遍的指标主要有:

(1)引证指数(Citation Index,CI),指一件专利被核准之后被其他专利引证的总次数,它能够评价专利组合的质量。一般来说,引证次数高表明该技术的基础性较强或者较为领先。

(2)技术周期(Technology Cycle Time,TCT),是指为企业专利所引证专利的年龄的中位数,用于评估企业创新的速度或科技演化的速度。

(3)当前影响指数(Current Impact Index,CII),指某个领域一个经济体在一定时期内的专利被引用的次数除以同期该领域全部专利的被引次数(相当于平均值)。

(4)总的技术实力(Total Technological Strength,TTS),指某个领域一个经济体的专利数量与相应的当前影响指数相乘。

(5)相对技术实力(Relative Technological Strength,RTS),指企业总的技术实力除以产业平均总的技术实力。

(6)科学关联度(Science Linkage,SL),指一件专利引证科技类论文的平均数量,用于评估企业技术创新与基础科学的关联性。

(7)发明专利率,是指一个经济体发明专利的数量除以其所有类型专利的数量。因为发达国家大多承认发明专利,所以该指标相对来说更适用于国际比较。

(8)三方专利(Triad Patent)数量,是指在北美、欧洲和日本三方中任何两方或以上都申请的专利。三方专利比单一专利更能反映专利的质量。

(9)PCT申请数。PCT(Patent Cooperation Treaty)是有关专利申请的国际条约。根据PCT的规定,专利申请人可以通过PCT途径递交国际申请,向多个国家申请专利。PCT国际申请在一定程度上反映了申请专利所含技术的重要性和申请人抢占国际市场的迫切愿望。

(10)技术影响力指数(Technology Influence Index,TII),是指各国各年专利位居被引用次数前10%的最具影响力专利的件数占该国该年专利的比重除以所有专利位居最具影响力专利区的专利比重,以体现一国的技术领先程度。

(11)专利实施率,通过技术性能、经济效益、社会效益、市场因素、产业化开发和生产能力、宏观环境以及产业化风险等多个维度对发明专利的实施进行衡量。专利实施率越高,则专利与市场结合得越紧密。

从本质上说,专利申请的最终目的是将专利市场化(董美根,2010),即对专利质量的概念界定为前述国外研究中的第一种,主要指专利的价值,即专利的市场价值越高,其质量越高。通过对上述文献的回顾可以发现,现有的对专利质量进行评价的指标主要为“市场前分析”,即专利形成产品、推向市场前的分析,但专利的价值在于走向市场,其价值只有经过市场竞争的检验才能真正体现出来,只有价值高的专利才是质量高的专利。因此,对专利质量的评价应着眼于“市场后分析”,即专利实施后的分析。国内已经有学者在这方面进行了有益的探索,葛仁良、邵勇(2002)从理论上提出了一种专利指标,即将专利纳入生产函数,测定专利对经济增长的贡献,但该指标的实际运用效果如何则未涉及。

本文将表征贸易竞争力的NTB指数引入到专利质量评价中,以对我国的专利质量进行国际比较,从而在一定程度上较为真实地揭示我国专利的内在价值,并可解决现有专利指标对于不同经济体专利的质量难以科学评价的问题。

三、NTB指数在专利质量评价中的适用性

NTB指数(Normalized Trade Balance,NTB)是指某一产业或产品的净出口与其进出口总额之比,用来说明该产品或产业的国际竞争力,即:

其中:X和M分别代表进口额和出口额,it表示某一经济体的某一产业或某一产品,Δit表示某一经济体的某一产业或某一产品的贸易差额。NTB指数反映的是某一经济体贸易进出口差额占进出口总额的比重。该指数的取值范围为[-1,1],当其值接近0时,说明竞争力接近平均水平;大于0时,说明竞争力强,而且越接近1,竞争力也越强;反之,则说明竞争力弱。若NTBit=-1,意味着该经济体第i种商品只有进口没有出口;若NTBit=1,意味着该经济体第i种商品只有出口没有进口(严苏、吴国蔚,2008)。

那么,NTB指数能否作为一种新的专利评价指标呢?下面建立模型加以说明。

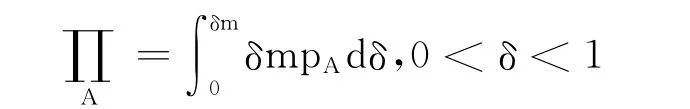

假设A、B两个国家均为开放经济小国,相互之间的专利可自由贸易,贸易品运输成本为零,其专利存量分别为m、n(m≠n),m件专利中的可授权(交易)系数为δ,平均价格为pA,n件专利中的可授权(交易)系数为ξ,平均价格为pB(pA≠pB),边际贸易额为交易量的增函数和凹函数,则A的专利可贸易额为:

B的专利可贸易额为:

其中,∏为专利贸易额。

两国专利贸易平衡时满足如下方程:

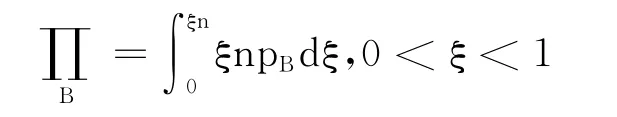

对于A,式(2)表明其专利贸易中的买入额与卖出额相等,对于B也是如此。无论A还是B的买入额还是卖出额偏离该均衡点,均衡都会被打破。对于A,均衡被打破时的情形为:

图1 偏离均衡点H的>0

对式(4)两端同时除以双边贸易总额,则有:

图2 偏离均衡点H’的<0

也即:

式(6)表明,当A的专利质量优于B时,其NTB指数大于0。对于0以及B的相关情况,与此类似。

以上模型表明,NTB指数能够作为一种新的评价一个经济体专利总体质量的专利评价指标。

随着全球经济的一体化,企业间的竞争无论是面向国内市场还是国际市场,都不可避免地会遭遇国外对手,中国加入WTO之后情况更是如此。因此,在以技术创新谋求竞争优势的环境下,自身研发实力弱的企业有主动寻求高质量专利的动机。例如,欧洲飞利浦公司拥有DVD播放机的多项专利,中国近百家DVD生产企业每年向其支付每台3.5美元的专利使用费;索尼、汤姆逊、杜比、船井等国外厂商在彩电的处理芯片和平板显示器上拥有多项专利,中国彩电企业生产和销售1台彩电,要向这些国外厂商支付10美元的专利使用费;中国朗科公司是一家由留学归国人员创办的高新科技企业,拥有闪存盘、闪存应用及移动存储领域多项基础性及核心发明专利,其中闪存盘(OnlyDisk)是世界上首创的基于USB接口、采用闪存(Flash Memory)介质的新一代存储产品,美国PNY公司、日本索尼公司、以色列M-systems公司等多个发达国家的企业每年均向朗科公司支付总额庞大的专利使用费。这些均体现了全球经济一体化背景下专利的跨国流动性。

由于产业内专利的竞争性使高质量的专利在转让、实施过程中比低质量的专利具备优势,所以,在全球经济一体化的背景下,产业内的高质量专利往往比低质量专利能获取更多的收益,进而在国际收支平衡表的“专有权利使用费和特许费”中体现出来。反过来,就不同的经济体而言,其国际收支平衡表中“专有权利使用费和特许费”也就能够在一定程度上反映不同经济体之间整体专利的质量差异。在国际收支的分析中,NTB指数经常被使用,因此,将其引入到专利质量的评价中有一定的可行性,可有效解决不同经济体之间整体专利质量的国际可比性问题。

由于国际收支平衡表中“专有权利使用费和特许费”除包含专利以外,还包含商标、特许经营等项目,专利转让和授权使用的统计数据在各国国际收支平衡表中均未单独列出,为简化研究,本文假设专利转让或授权使用费与“专有权利使用费和特许费”之间呈线性关系,因此,可使用“专有权利使用费和特许费”的数据对专利转让或授权使用费的情况进行近似分析。

四、中国专利质量分析

(一)中国专有权利使用费和特许费的NTB指数分析

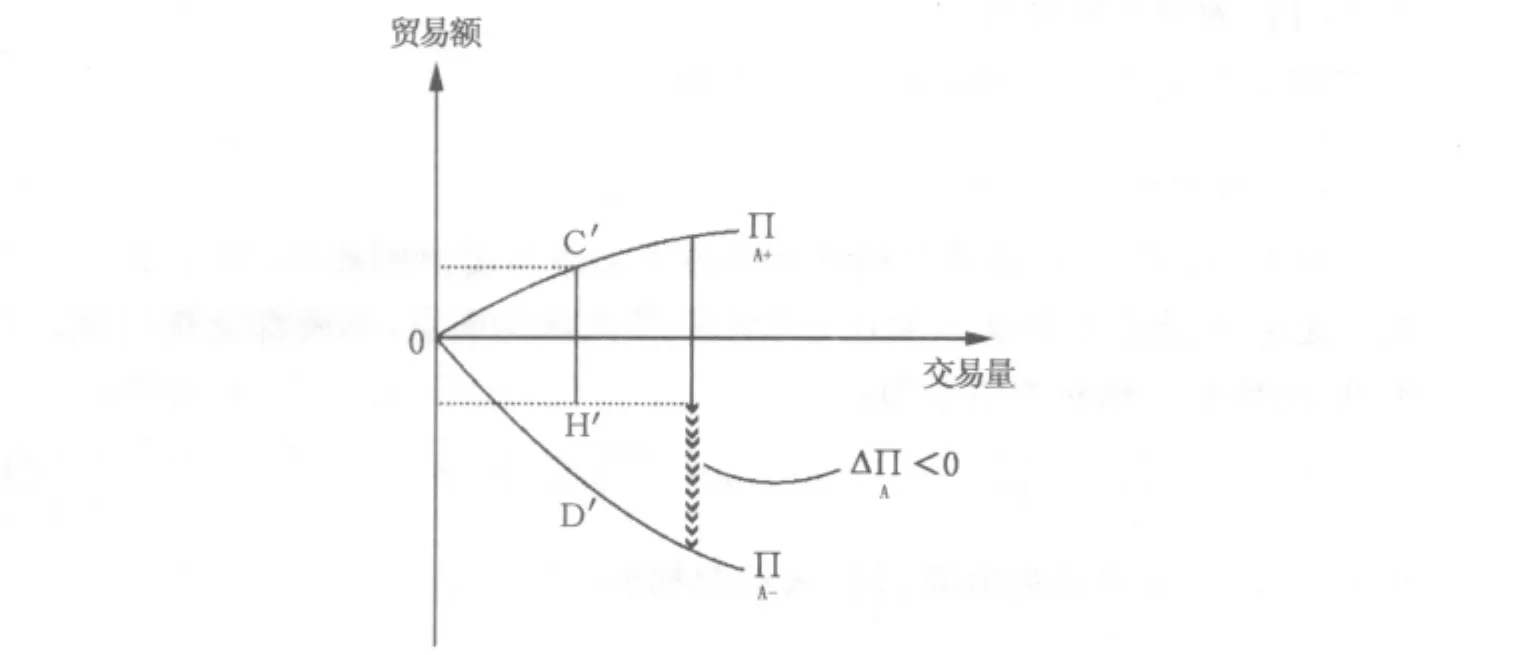

为了对中国专利的质量与其他国家专利的质量进行比较,本文选取三类国家的2011年国际收支平衡表中的专有权利使用费和特许费数据计算出相应的NTB指数进行分析:第一类是发达国家,主要包括美国、英国、德国、日本、法国、澳大利亚、意大利;第二类是新兴市场国家,主要为东亚的韩国;第三类是发展中国家,主要包括中国、印度、巴西、印度尼西亚、俄罗斯。NTV指数见表1。

表1 2011年部分发达国家和发展中国家专有权利使用费和特许费NTB指数

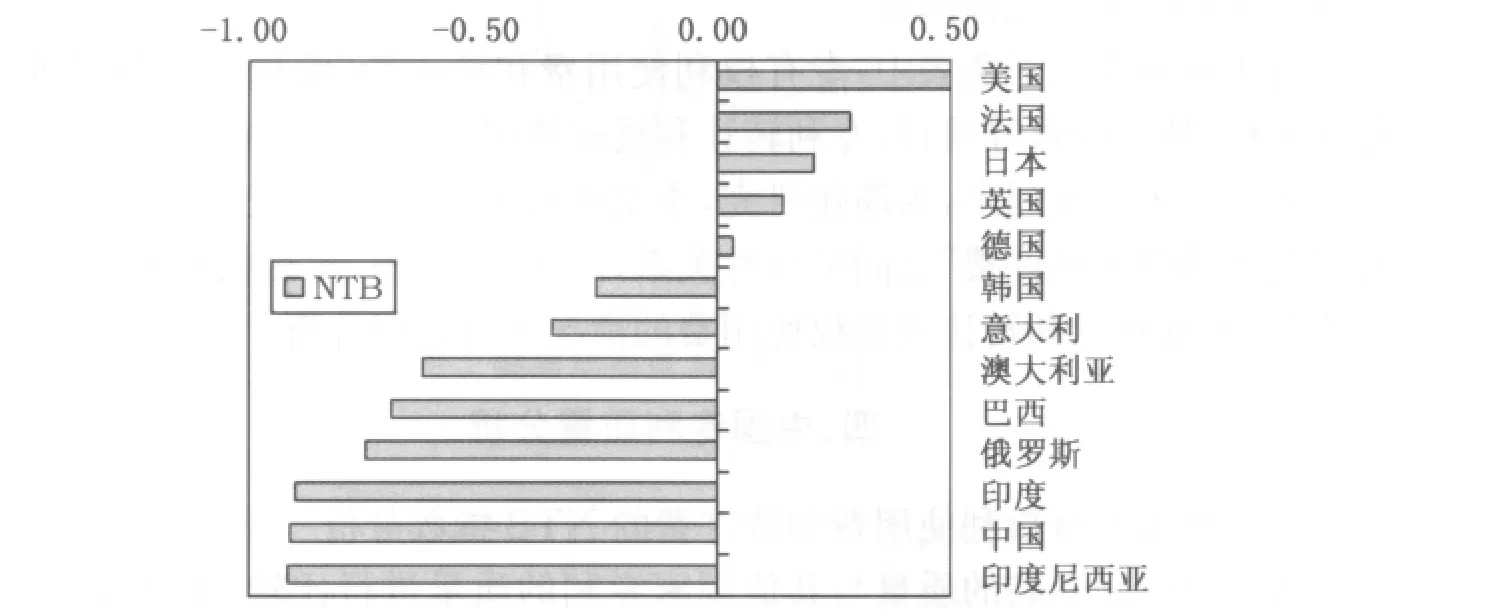

从表1中可以看出,除澳大利亚和意大利外,其他发达国家专有权利使用费和特许费的NTB指数均大于0,最高的是美国,为0.50,而新兴市场国家和发展中国家均小于0,表明发达国家的专利竞争力比发展中国家的专利竞争力要强。中国专有权利使用费和特许费的NTB指数为-0.91,与印度尼西亚相近,与其他国家相比均排名最后,且该值接近于-1。从总体上来看,中国专利在国际转让和授权使用方面买入远大于卖出,国际竞争力十分低下(见图3)。

图3 2011年部分国家专有权利使用费和特许费的NTB指数排序

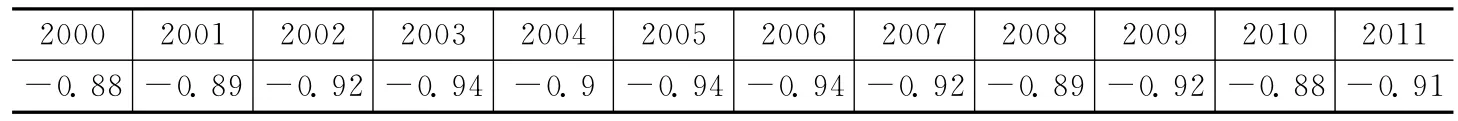

2000-2011年中国专有权利使用费和特许费NTB指数的动态变化情况见表2和图4。

表2 中国专有权利使用费和特许费的NTB指数

图4 中国专有权利使用费和特许费NTB指数变化趋势

从表2和图4中可以看出,2000-2011年中国专有权利使用费和特许费NTB指数始终接近于-1,表明专利进口远高于出口。

由以上分析可知,基于“市场后分析”方法分析中国专利的国际竞争力后发现,中国专利在数量上不断增加的同时,其质量不容乐观。为了进一步证明这一点,下面对中国专利数据本身进行分析,以使本文的研究逻辑更为严谨。

(二)中国专利数据分析

1.中国专利数据的结构分析

1985年4月至2010年12月,中国国内外三种专利申请授权状况见表3。

表3 中国的国内外三种专利申请授权量

从表3中可以看出,1985年4月至2010年12月,中国累计授权的专利共3 897 359件,其中3 384 478件为国内机构或个人的授权,占比为86.8%;512 881件为国外机构或个人的授权,占比为13.2%,在数量上国内机构或个人远远领先于国外机构或个人。在国内机构或个人的授权专利中,发明专利为336 134件,占比为9.9%;实用新型专利为1 699 467件,占比为50.2%;外观设计专利为1 348 877件,占比为39.9%。在国外机构或个人的授权专利中,发明专利为385 619件,占比为75.2%;实用新型专利为13 639件,占比为2.7%;外观设计专利为113 623件,占比为22.2%。实用新型和外观设计专利具有一定的市场价值,而发明专利却是国际通行的反映拥有自主知识产权技术的核心指标,也是反映一国和地区自主创新能力的核心指标,因此,对比国内外机构或个人的发明专利在其所获授权专利总量中的占比可以发现,国内仅占9.9%,而国外却高达75.2%,说明中国专利主要偏重于技术改进而非技术创造,在基础性、突破性的技术领域远远落后于国外的机构或个人。

此外,截至2010年12月,国内机构或个人的有效发明专利的存量为257 893件,在发明专利所获授权总量中占比为76.7%;而同期国外机构或个人的有效发明专利的存量为306 867件,在发明专利所获授权总量中占比为79.6%,国内机构或个人被国外反超,说明国外机构或个人所获授权发明专利的市场价值高于国内,竞争力和生命力也强于国内。

1985年12月至2010年12月专利授权量中职务、非职务专利的结构,见表4。

表4-1 国内职务、非职务专利申请授权量 单位:件

表4-2 国外职务、非职务专利申请授权量 单位:件

从表4中可以看出,在国内专利授权量中,来自职务发明的占46.1%,而在国外的专利授权量中,来自职务发明的占96.3%,说明国内的专利授权量半数以上来自于个人,而国外的则正好相反,大部分来自于机构。在现代技术创新活动中,对研发经费的投入、团队协作攻关的要求越来越高,个人创新活动所产出的专利质量难以与机构相竞争。

2.中国职务发明专利主体的结构分析

1985-2010年中国国内发明专利的职务申请授权量见表5。

表5 中国国内发明专利的职务申请授权量

从表5中可以看出,1985-2010年,我国职务发明专利的42.8%来自于科研院所,来自企业的占55.5%,而国外的职务发明专利一般均来自企业。许多国内研究表明,科研院所的研发活动主要为产出知识,且主要为政府主导和推动,与市场的衔接不足;而企业的研发活动则大多为产出技术,与市场的衔接程度高于科研院所。因此,发明专利主体结构上的差异使得国内发明专利的市场价值和市场竞争力落后于国外(张晓京,2009)。

3.国内向PCT(专利合作条约)申请发明专利的数量分析

向外国申请专利一般与企业的市场战略有关,但只有在外国可能获得授权并且有市场价值时,专利申请人才会向外国申请。另外,各国专利审批都要求创新性,企业向外国或发达地区申请的专利往往说明其处于国际领先水平,因而向外国申请的专利质量一般比较高(程良友,2006)。因此,一国向PCT(专利合作条约)申请发明专利的数量在一定程度上能够反映专利质量。

据国家知识产权局统计,2010年在全球16.4万件PCT申请中,美、日、德分别占27.3%、20%和10%,中国占7.5%,且我国运用知识产权的技巧和能力落后,优势企业专利申请的数量明显不足。中国PCT申请量与美国等发达国家相比存在明显差距(廖芳,2011)。

由以上分析可知,中国专利的质量远落后于发达国家,从而验证了前述基于中国专有权利使用费和特许费NTB指数对中国专利质量的分析结果。

五、结论与政策建议

在全球经济一体化的背景下,本文将表征一国贸易竞争力的指标——NTB指数引入到专利质量的评价中,对中国专利的竞争力进行了国际比较,发现中国专利的质量从总体上讲十分低下,近11年的NTB指数始终接近于-1,表明中国研发经费投入的增长并未带来专利产出质量的提高。同时,本文还对中国专利数据本身进行了分析,通过发明专利占授权专利总量中的比例、发明专利的有效量、专利授权量中职务和非职务专利的结构、国内职务发明专利主体的结构等多个维度验证了使用NTB指数分析中国专利质量的结果,表明将NTB指数引入到专利质量的评价中是可行的,而且可解决现有专利指标对于不同经济体专利的质量难以横向比较的问题。

本文的政策建议如下:

1.从《专利法》中将实用新型和外观设计专利剥离

我国现行的三种专利包含发明专利、实用新型专利和外观设计专利,发达国家普遍承认的是技术创新活动强度最高的发明专利,而实用新型专利和外观设计专利主要为产品使用性能的革新,可见只有发明专利才能真实反映一国的科技竞争力。因此,为了提高我国技术管理政策的效率,鼓励原创性自主研发活动,同时也便于国际的比较,可另外颁布法律对实用新型专利和外观设计专利进行保护,《专利法》仅针对发明专利而定。

2.确定专利侵权的最低赔偿责任

2000年8月25日,我国颁布的新专利法中对专利侵权后承担的赔偿数额的计算方法进行了修订,规定“被侵权人的损失或者侵权人的利益难以确定的,参照该专利许可费用的倍数合理确定”。但是,如何确定合理的倍数在实际操作中难度较大。因此,可考虑以固定赔偿数额为最低标准,再结合被侵权人赔偿请求的标的来确定侵权人应赔付的金额,从而可以缩短诉讼周期,保护权利人的维权意识。

3.各级各类科研基金资助向企业倾斜

随着我国经济的持续增长和对自主创新活动的日益重视,近些年来我国通过各级各类基金资助了大批科研项目,取得了一系列研究成果,对提高我国的科技实力、夯实经济可持续增长的基础起到了重要作用,但所存在的问题主要是:这些基金资助的对象以科研院所为主,企业所获得的份额不足,不利于研发活动所产出的专利参与市场竞争,未来有必要改变这种局面。

[1]程良友,汤珊芬.我国专利质量现状、成因及对策探讨[J].科技与经济,2006,19(6):37-40.

[2]程良友.我国专利质量分析与研究[D].武汉:华中科技大学硕士学位论文,2006.

[3]叶春明,马明.专利评价指标体系研究[J].法制与经济,2007,(3):100,126.

[4]唐炜.面向战略决策服务的专利分析指标研究[D].北京:中国科学院研究生院硕士学位论文,2005.

[5]吕力之.应重视专利指标在科技政策制定中的作用[J].中国科技论坛,2000,(4):43-46.

[6]岳宗全,黄迎燕.专利指标——重要的科技指标[J].电子知识产权,2003,(9):24-27.

[7]魏雪君.用科学发展观构建新的专利评价指标体系[J].科技管理研究,2006,26(7):171-173.

[8]北京理工大学.DVD技术美国专利分析报告[R].北京:北京理工大学,2005.

[9]李清海,刘洋,吴泗宗,等.专利价值评价指标概述及层次分析[J].科学学研究,2007,25(2):281-286.

[10]肖沪卫.2005年我国PCT专利申请喜忧参半[J].中国科技信息,2006,(7):336.

[11]彭爱东.专利引文分析在企业竞争情报中的应用[J].情报理论与实践,2004,27(3):276-278.

[12]韩宇.知识转移及其分析方法研究[D].天津:南开大学,2004.

[13]张冬梅,曾忠禄.专利情报分析指标体系、分析方法与技术[J].情报杂志,2006,25(3):55-57.

[14]李春燕,石荣.专利质量指标评价探索[J].现代情报,2008,(2):146-149.

[15]董美根.企业专利的价值在于创造利润[J].科技管理研究,2010,(10):130-131.

[16]葛仁良,邵勇.对专利指标的研究[J].上海统计,2002,(11):23-24.

[17]严苏,吴国蔚.中国知识服务业国际竞争力分析及发展对策研究[J].黑龙江对外经贸,2008,(7):4-6.

[18]张晓京.FDI对我国国际收支经常项目的影响研究[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学博士学位论文,2009:87-90.

[19]廖芳.中国PCT申请“北上广深”占七成[EB/OL].http://news.sciencenet.cn/sbhtmlnews/2011/11/250844.shtm?id=250844,2011-11-14.

[20]Karki M M S.Patent citation analysis:A policy analysis tool[J].World Patent Information,1997,19:269-272.

[21]Hirschey M,Richardson V J.Valuation effects of patent quality:A comparison for Japanese and U.S.firms[J].Pacific-Basin Finance Journal,2001,(9):65-82.

[22]Haupt R,Kloyer M,Lange M.Patent indicators for the technology life cycle development[J].Research Policy,2007,36:387-398.

[23]Guellec D,Potterie B V.Applications,grants and the value of patent[J].Economics Letters,2000,69:109-114.