民事审判话语中人称指示语的变异与身份建构

夏 丹 廖美珍

(华中师范大学 外国语学院,湖北 武汉430079)

民事审判话语中人称指示语的变异与身份建构

夏 丹 廖美珍

(华中师范大学 外国语学院,湖北 武汉430079)

本文采用社会语言学中变异研究视角,将民事审判话语中人称指示语的变异描述为个体内部的变异和主体之间的变异。在采用标记理论对其进一步分类的基础上,探究其身份建构功能。研究发现,民事审判话语中人称指示语的变异可以建构多种身份,建构方式体现为突显或搁置被指称对象自身具有的社会身份的某个方面,塑造法律上对当事人有利的身份。

变异;人称指示语;身份建构

一、引言

人们在使用语言进行交际时,都要遵守一定的语言规范,要有共同语言。然而,在现实生活中,我们使用的语言总是丰富多彩,呈现纷繁多变的形式。这些使用中的语言,随着社会因素(如阶层、性别、年龄)的变化或其他语言因素(如语境)的变化而产生的差异,就是语言变异(language variation)。语言变异可能发生在语言的语音、词汇、语法、语域等层面①。“过去的语言研究把语言变异看作是与语言规范相对立的、偏误性的语言形式,是社会因素对语言结构系统的干扰,是一种被边缘化的负面语言现象”②。以美国社会语言学家拉波夫为主要代表的社会语言学变异学派认为,语言是以多种变异形式存在的;语言变异不是偶然、孤立的现象,而是自然语言的普遍性特征;语言变异在语言交际和语言发展中发挥着积极作用;语言变异不是任意或无拘无束的现象,而是具有“异质有序”的系统特性,是社会语言学研究的核心领域③。本文运用语言变异研究的理论,探讨庭审语境中人称指示语变异的运用策略和意义。

关于称呼形式的策略性使用,研究成果很多。近年,也有一些学者撰文探讨人称指示语在法庭审判中的使用情况。一些学者(Gibbons、李诗芳、施光、余素青)指出,庭审中称谓语具备指代功能和人际功能。他们认为,庭审中称谓语的人际功能,主要表现形式之一就是对机构身份和权势身份的标记④。Gibbons指出法官在法庭上很少被直呼其名,他以法官的被称和自称为分析样本,指出称谓语的背后是权力要素和制度文化。

梳理相关研究发现,双方(特别是双方辩护人)对同一第三方的指称现象还没有受到关注,社会建构主义语言观的视角还没有充分吸纳到相关研究中来。建构主义的语言观充分注意到了语言在与社会互动过程中积极主动的一面,强调语言在反映社会现实的同时,还可以通过语言的变异现象实现对社会的重塑,即建构。“建构主义”视角中的语言变异研究不同于“结构主义”视角下语言变异的功能研究。“结构主义”视角下语言变异的功能研究将情景语境纳入语言变异的影响因素之中,认为语言变异是为了完成具体情景中的某种功能或传递说话人的态度和情感,反映一定的人际关系。因此,具体情景和说话人仍被视为影响和决定语言变异的因素,语言变异仍是对具体语境因素的反映。而“建构主义”的视角虽然也重视语言变异的功能,但认为说话人通过身份认同和关系协商,可以重建社会结构。双方(特别是双方辩护人)对同一第三方的指称的差异和变化,反映了对说话人、听说人和被指称人各人身份以及相互关系的建构,表达了不同的话语目的。基于此,本文采用社会语言学中变异研究视角,对中国庭审语境下民事审判中原、被告律师对涉案同一人物的人称指示语的变异现象予以描述,用Myers-Scotton的“标记性模式”对其进行分类⑤,横向比较原、被告律师之间指称同一对象时的变异,纵向比较原、被告律师个体内部指称同一对象的变异,并在“建构主义”语言观的视角下,以中国庭审语境下四场民事审判为语料⑥,探究民事审判中人称指示语变异的身份建构功能。

二、庭审中人称指示语的变异

庭审中人称指示语的变异是指从一种人称指示语向另一种人称指示语转变的现象。庭审中人称指示语的变异是语言使用者建构认同、实现目的的过程。

(一)人称指示语变异情形

Myers-Scotton提出的“标记性模式”将语码转换区分成有标记性的选择和未标记性的选择两种,并用来解释语码转换的动机。这一模式也可以用来对庭审中人称指示语的变异进一步分类。在比较有影响的“侯耀文遗产纠纷案”中,原、被告代理人对侯耀文的指称变异是最为丰富的。我们以此案为例,对庭审中人称指示语的变异现象进行描述。在整个庭审中,原告代理人指称已经离世的第三人候耀文时,有5种情形,分别为:(1)姓名+尊称型人称指示语“侯耀文先生”;(2)姓名型人称指示语“侯耀文”;(3)法律身份+姓名型人称指示语“被继承人侯耀文”;(4)亲属型人称指示语“父亲”;(5)亲属关系+姓名型人称指示语“原告之父侯耀文先生”,共88次。同样,被告代理人在指称侯耀文时,也有5种形式,包括:(1)姓名型人称指示语“侯耀文”;(2)姓名+尊称型人称指示语“侯耀文先生”;(3)亲属关系+姓名型“其父亲侯耀文先生”;(4)亲属型人称指示语“(自己的)胞弟”、“(自己)弟弟”;(5)亲属关系+姓名型“弟弟侯耀文先生”,共132次。

庭审中,符合法庭机构规范的人称指示语是未标记的选择,主要包括姓名型人称指示语如“侯耀文”,机构型人称指示语如“原告王**”等使用了机构角色进行指称的人称指示语。而偏离庭审规范,符合日常社会生活规范的人称指示语是有标记的选择,包括上文提到的亲属型人称指示语,姓名+尊称型人称指示语等。

如果将庭审中人称指示语的使用分为有标记性的使用和未标记性的使用,那么庭审中人称指示语的变异便会出现四种情形:(1)从有标记性人称指示语到未标记性人称指示语的变异;(2)从有标记性人称指示语到另一有标记性人称指示语的变异;(3)从未标记性人称指示语到有标记性人称指示语的变异;(4)从未标记性人称指示语到另一未标记性人称指示语的变异。据语料观察,第(1)、(2)种情形的动力机制大致相同;第(3)、(4)种情形的动力机制也大致相同。

(二)个体内部的人称指示语变异

同一主体在指称同一对象时,所使用的人称指示语根据不同情形和目的经常会发生变异。这种变异往往体现了叙事视角或立场的变化。

请看下面两例:

例1:

被告代理人:从情理上讲,侯耀文先生生前没有立过遗嘱,其突然离世让大家都没有任何思想准备,侯跃华先生突闻噩耗,一时间不可能事事想得如此周全。何况毕竟是一家人,大家都把主要精力放在了如何料理好侯耀文先生的葬礼上,又怎么能事事立字为据呢?按照我国的风俗习惯,侯耀文先生与侯跃华先生是一奶同胞的亲兄弟,在他们父母不健在,侯耀文先生没有法定配偶,其与女儿们又不经常来往的情况下,侯跃华先生作为兄长,出面操持自己胞弟葬礼的行为是再正常不过了。另外,侯耀文先生去世至2007年7月7日葬礼这段时间内,侯跃华先生带病主持自己弟弟的葬礼,并曾几天不进饮食,最后在大家无私的帮助下完成了送葬火化的工作,而后又参与了为自己的胞弟选择墓地以尽快安葬自己胞弟的工作。

被告代理人在指称侯耀文时,先是使用了有标记性人称指示语“侯耀文先生”,而后使用了另一有标记性人称指示语“自己胞弟”、“自己弟弟”等。被告代理人强调了被告侯跃华出面主持葬礼的一个很重要的原因就是考虑到侯跃华和侯耀文是同胞兄弟。

例2:

原告代理人:侯耀文先生去世以后,留有大量的现金和实物。这些遗产依法应当由法定继承人,也就是本案的两个原告来继承。侯耀文先生去世以后,由于被告侯跃华的阻挠,二原告对父亲的遗产一直不能依法顺利分割。直至2008年的8月,原告才从被告侯跃华处拿到父亲生前所居住的玫瑰园别墅的钥匙。

在此例中,原告在指称侯耀文时,先是用了有标记性的侯耀文先生,后用了另一有标记性的“父亲”。两者都受目的驱使,使用前者是为了表达对侯耀文尊敬的态度,后者是为了拉近侯瓒和侯耀文的关系,说明侯瓒受法律保护的继承人身份受到侵犯。

(三)主体之间的人称指示语变异

下面,以“侯耀文遗产纠纷案”为例,比较双方代理人在指称侯耀文上的变异现象。

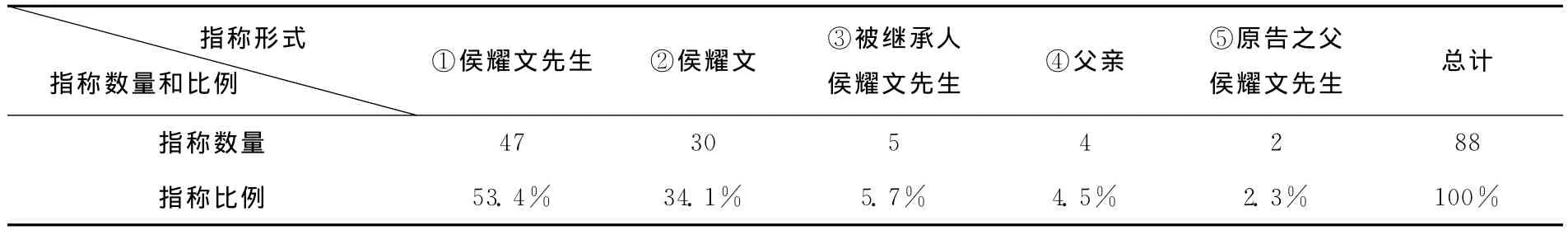

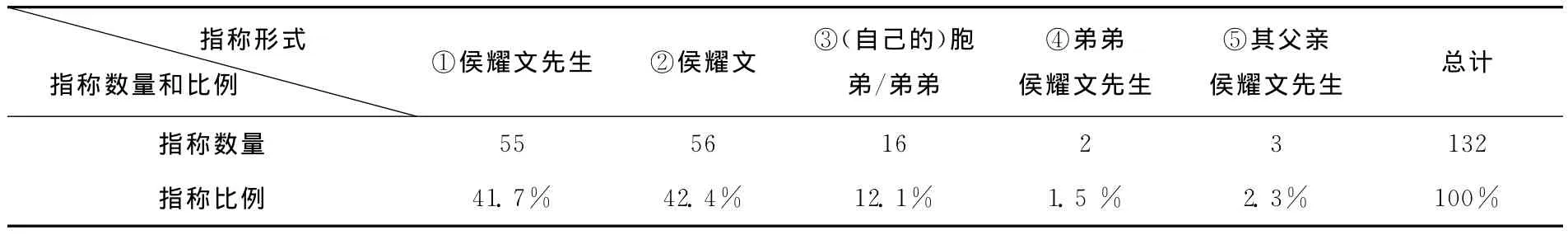

原告代理人对侯耀文指称时的变异形式见表1;被告代理人对侯耀文指称时的变异形式见表2。

表1 原告代理人对侯耀文指称时的变异形式

表2 被告代理人对侯耀文指称时的变异形式

将表1和表2比较,可以发现,相同的是:原告代理人和被告代理人在指称侯耀文时,都是姓名型人称指示语“侯耀文”和姓名+尊称型人称指示语“侯耀文先生”使用比例最高。原告代理人使用这两者的比例为87.5%,被告代理人使用这两者的比例为84.1%。姓名型人称指示语是庭审中指称他人时的常态形式,表达指称者对被指称者中性的态度和立场。而姓名+尊称型人称指示语表达了指称者对被指称者尊敬的态度和立场。这表明被告代理人对侯耀文的态度和立场也是尊敬的。

不同的是:(1)原、被告双方代理人使用“法律身份+姓名型人称指示语”的频率和次数不一样。原告代理人5次使用这种形式人称指示语,强调了被指称对象的法律身份,而被告代理人没有使用这种形式指示语。(2)原、被告双方代理人使用“亲属型人称指示语”的重点和频率不一样。被告代理人使用的亲属型人称指示语“(自己的)胞弟”、“(自己)弟弟”等突显了案件中被指称对象与被告之间的亲属关系,原告代理人使用的亲属型人称指示语“父亲”等突显了被指称对象与原告之间的亲属关系,两者突显的重点不同。即使是被告代理人使用了突显被指称对象和原告之间父女关系的人称指示语“其父亲侯耀文先生”,其使用的比例仅占2.3%,远远低于被告代理人使用的突显被指称对象和被告之间兄弟关系的人称指示语的比例。

三、人称指示语变异:身份建构的一种重要途径

交际理论家认为身份就是“人们是谁”。它包括三个层面:其一是人们的个性或性格(如:诚实、安静、考虑周全等);其二是人们相对稳定的特征(如:种族、性别、年龄、国籍);其三是在特殊语境下人们承担的角色(如:老板和职员、教练和运动员、兄弟和姐妹、领导人和参与者等)。“身份既是预先存在的、个人的、稳定的,又是动态的、随语境变化的、通过谈话完成和实现的”⑦。在交际研究领域,身份是通过谈话建构的这一认识是如此普遍,以至成为陈词滥调,几乎没有交际研究者会有不同看法。尽管如此,很少有研究涉及到在某些特殊的机构语境下的谈话,其语言和互动的特征是如何建构参与者想要或不想要实现的身份特征的。从庭审语境出发,上诉双方最为注重权益身份、情感身份、权势身份和机构身份这四种身份的建构。在下面的论述里,我们主要分析人称指示语变异如何参与了这四种身份的建构。

(一)权益身份的建构

把一个特殊个体,置放在他所在的群体中,往往能够增加他的分量。因此,要突出一个人的权益,最有价值和说服力的方式应当是突出其普泛性,而不是强调其个体特殊性。在民事庭审中,上诉双方最容易通过类指性指称,将自己贴上群体性的标签,从而强化其权益身份的社会压力。

例3:

原告代理人:第一,任何一个公民都有依法获取收益的权利,刘晓庆作为影视巨星,作为形象代言人,按照现在的行情,其广告费一年都在两百万以上。按照行业标准和市场行情,本案只要求了一百万的精神损害费。被告在这个广告当中大量地使用了刘晓庆的照片和虚假的事实,节省了广告费用,被告应从其所获利益中,支付刘晓庆的合法广告收益,刘晓庆没有提出过高的请求。第二,对刘晓庆的影响,年龄是女性的秘密,整容更是女人的隐私,涉及人格尊严,而刘晓庆根本就没有整容,也没有这方面的事件。一个演员的形象就是自己生命的整个代价,如果一个演员整容受到了社会质疑,会直接影响演员的出镜率和制片人跟她签订的合约。

在此例中,原告代理人在话轮的前半部分一直用姓名型人称指示语“刘晓庆”进行指称,是未标记的。在话轮的后半部分,使用了类指性人称指示语“女性”、“女人”和“演员”,是有标记的。一个句子的被叙述主体如果是一类人,那么这个句子就是一个类指性语句。Joanne Scheibman认为,类指性陈述由于包含对社会文化规范、信仰、价值方面的判断,在表达社会文化立场的同时也复制了某种社会文化的意识形态⑧。类指性陈述的功能之一就是增强说话人立场的分量和强度。因为对于某类人群合适的判断必然可以适用到属于这一群体的个体身上,与个体性陈述比较,泛指性或类指性陈述更具普遍性。原告代理人就是通过类指性人称指示语的变异,使其陈述具备普遍性,增强案件的社会效应。具体体现在,“整容涉及女人的隐私和人格尊严”,是利用了在中国文化中,女人对于年龄较敏感这一社会文化信仰。“一个演员的形象就是自己生命的整个代价。如果一个演员整容受到了社会质疑,会直接影响演员的出镜率和制片人跟她签订的合约”,是利用了影视界、公众人物对自身形象尤为在意的社会心理因素。通过对这些公认的社会文化规范的判断,证明如果某种行为泄露了女人的隐私或损害了演员的公众形象,就是侵权的行为。

另一方面,类指性人称指示语的使用也能为自己当事人辩护。原告代理人表面上是在说明被告的行为侵犯了“女人”这一类人的隐私权和“演员”这一类人的经济效益。实际上,被告代理人也在说明被告的行为侵犯了刘晓庆的隐私权和经济效益。因为,原告代理人在推论中使用了一个不争的事实:刘晓庆是一个女性、女人和演员,通过利用刘晓庆自身的社会身份这一资源,将刘晓庆纳入群体之中。如果采用下面说法:

年龄是刘晓庆的秘密,整容更是刘晓庆的隐私和人格尊严,而刘晓庆根本就没有整容,也没有这方面的事件。刘晓庆的形象就是自己生命的整个代价。那么如果刘晓庆整容受到了社会的质疑…….

这段话说服力大大减弱。因为,与对某个个人利益的维护相比,对某一群体利益的维护更具有社会效应,更容易得到他人的认同。

(二)情感伦理身份的建构

在民事法庭上,不完全是冷冰冰的事件叙述、赤裸裸的利益冲突,很多时候,情感的、伦理的因素会参与其中。上诉人双方都有可能运用人称指示语的适当变异,拉近或疏远某种人际关系,建构利于自己一方的情感伦理身份。

例4:

被告代理人:根据婚姻法第25条,非婚生子女享有与婚生子女同等的权利,任何人不得加以危害和歧视。根据婚姻法第27条,周晓月与张某某已经形成事实婚姻关系,周晓月作为妻子有继承遗产的权利,张磊作为张某某的儿子有继承父亲遗产的权利。张亚无权以排除妨碍为由,要求两被告搬离现在的住所。第三,是我们需要特别强调的一点,周晓月希望张亚消除心中隔阂,回到家中,能够一家三口共同生活在一起,彼此相互照顾。希望张亚能够明白,妈妈周晓月从你很小的时候就开始照顾你,她比所有的人都了解你和理解你,理解生活的改变给张亚带来的伤害和困扰,而且这也是妈妈周晓月最为担忧张亚的地方,母女间20年的亲情不会那么轻易就割舍的。弟弟对于张亚也是理解多于埋怨,毕竟血浓于水,他说这个世界上除了爸爸妈妈之外,最亲的人就是一起长大的张亚。他也不止一次地表示,假如姐姐遇到了困难,他绝对不会袖手旁观,因为姐姐是他在这个世界上最亲的人。张磊今天没有出现在被告席上,是不愿意在法庭上与亲姐姐以这种方式面对面,也是基于这样的原因,他不愿意来到这里。

在此例中,被告代理人在指称涉案人物时,使用姓名型人称指示语和亲属型人称指示语。姓名型人称指示语是“周晓月”、“张亚”和“张磊”,是无标记的。而亲属型人称指示语有“妈妈周晓月”、“一家三口”、“母女”、“弟弟”、“爸爸妈妈”、“姐姐”和“亲姐姐”,是有标记的。从姓名型人称指示语到亲属型人称指示语的变异有两个方面的原因:其一是被告代理人的言语行为发生了转变。从援引法律条文为被告周晓月和张磊辩护到表达被告周晓月和张磊分别作为原告的母亲和弟弟对另一家庭成员的希望和关心,从冷漠无情的法庭抗辩转变为深切的亲情呼唤。其二是话语角色发生了转变。根据Goffman对说话人的进一步分类⑨,这里的说话人和听话人的话语身份发生了变化。在援引法律条文时,互动模式是被告代理人和法官的互动,被告代理人既是实践者,又是作者和责任者,法官是针对的受话人,原告一方是非针对的受话人。而在表达希望时,此时的被告代理人只是一个“实践者”和“作者”,“责任者”是被告周晓月,原告成了针对的受话人,而法官则是非针对的受话人。

亲属型人称指示语的变异是通过建构原告和被告的亲情关系,拉近原、被告之间的距离,建构了被告母亲的身份,也表达了对原告方女儿身份的期待和协商。

(三)权势身份的建构

权势身份的建构包括两种情形:一种是建构强势身份;一种是建构弱势身份。这两者身份通常是密切相关的,在建构一方弱势或强势身份的同时,也赋予另一方强势或弱势的身份。

例5:

原告代理人:作为原告的肖某某,从小家教甚严,为人本分,从未和任何同事结怨。将劳动争议一案诉到区人民法院实属她的无奈之举。肖某某在房产局连续工作19年,为房产局奉献了宝贵的青春,一个人有多少个19年啊?在即将人老珠黄的时候,房产局要将肖某某交给人力资源公司管理,并与它签订劳动期限和报酬都不明确的劳动合同。肖某某在房产局工作,凭什么要去和一个不相干的什么资源公司签订合同?肖某某拒签合同是正义的。房产局规避法律事实,作为一个强势的、持有公权的单位,你们可以驱使一个弱者,但必须依法,否则谁服你呢?依法办事就是对国家法制的认同。肖某某怀着一颗厚道的心,忠诚该区房产事业19年,年均收回税款10万元,时至今日,人老了,被房产局一脚踢向社会,一个起码的养老都没有着落,这是她个人的悲哀,也是某些公权人物的冷漠、不懂法。

在例5中,原告代理人在指称原告当事人肖某某时,使用了泛指型人称指示语“一个人”和评价型人称指示语“弱者”。反意疑问句“一个人有多少个19年啊”表达了一个类指性论断“19年的青春对任何一个人都是宝贵的”,并通过疑问语气对这一论断予以了强调,从而不难推断出“19年的青春对肖某某是宝贵的”。这里,泛指型人称指示语的变异建构了肖某某一个奉献者的身份。评价型人称指示语“弱者”直接对肖某某的身份作出评价,建构了弱势者的身份,同时赋予被告“一个强势、持有公权”的形象。因此,“人老了,被房产局一脚踢向社会,一个起码的养老都没有着落”这一句是对肖某某作为一个弱者的再次建构,即肖某某作为一个弱者是如何在强者面前受到不公正待遇的。

(四)机构身份的建构

例3、例4和例5都是属于从未标记性人称指示语到有标记性人称指示语的变异,并且都是个体内部的变异。其变异体现了说话人对社会文化规范的信仰和判断,并将其利用在辩论中。下面是从有标记性人称指示语到未标记性人称指示语变异的例子,这种变异在个体内部体现不明显,但是在个体之间较为明显。

例6:

原告代理人:新的辩论意见没有。就是说明一个事实,以证实我刚才的代理意见是正确的。原、被告双方若要依法组成家庭,应该到相关的机关办理结婚登记手续,对于这一社会规约,任何人,只要是成年人全都知道,就是小学生你问他,他也能明白。可是至今他们没有办理结婚登记,这个事实就充分证实我们刚才阐述的这个观点,这是其一。那么其二呢,就是周晓月也问过这个张某某,提出我要跟你结婚,而张某某呢?并没有同意,要同意早就登记结婚了,从这个事实看,张某某也不同意与周晓月结婚。我在法庭上的代理意见是有事实依据的,请法庭考虑上述事实,依法予以判决。补充完毕。

此例和例4来自同一个案子,是在例2出现后,法官让原告代理人发表新的辩论意见时的陈述。在例6中,原告代理人使用了机构型人称指示语“原、被告双方”和姓名型人称指示语“周晓月”这些未标记性人称指示语,与被告代理人使用的亲属型人称指示语形成鲜明的对照,属于个体间的变异。原告代理人使用这些未标记性人称指示语是因为不认可被告代理人试图建构的被告周某某的母亲身份,而坚持其保姆身份。在原告代理人看来,只认可被告的机构身份,即“被告”。庭审中个体间的变异体现了庭审互动的博弈性。

四、结语

庭审中人称指示语的使用有两种类型。从有无标记性而言,姓名型人称指示语和一般性机构型人称指示语的使用符合庭审规范,顺应了庭审的机构性,是无标记的;而亲属型人称指示语、类指型人称指示语和泛指型人称指示语等的变异表明说话人将被指称对象置于社会文化的框架下,基于被指称对象自身具有的社会身份,通过对其社会身份和社会关系中某个方面的突显或搁置,塑造法律上对当事人有利的身份,是有标记性的。从人称指示语变异的范围而言,个体内的变异体现了说话人的策略和技巧;主体双方之间的变异体现了身份建构中的互动性和协商性,在庭审中有时体现为抗辩性。

庭审中人称指示语的变异具有身份建构功能,其身份建构应放在社会建构论的框架下予以探讨。庭审中人称指示语的变异不仅仅是对预先存在的社会身份的反映,更是围绕诉讼目的展开的动态的建构过程。但庭审中律师对当事人的身份建构不是基于自身的身份认同而作出的身份建构,而是对当事人及他者的身份建构,在建构过程中突出当事人对案件事实和涉案人物的立场,以及涉案人物之间的关系。从这个角度而言,律师越是能与当事人融为一体,即认同当事人在案件中的身份,就越是容易站在当事人的立场为其辩护。

同时,我们也发现人称指示语的变异在具体的交际互动中可以建构多种身份。但是人称指示语的变异只是身份建构的一种形式,某种身份的建构也可以通过其他语言形式得以体现。因此,发现和探究庭审中其他语言形式和身份建构的关系可以帮助我们更好地认识话语和身份的关系,以及庭审中话语与身份关系的特殊表现形式。

注释

①以语法变异现象为例,新近出现的“被就业”这类变异“被”字句就给人带来特殊的感受与文化信息,参看丁力:《变异“被”字句的异质感受与文化信息》,《汉语学报》2011年第4期。

②③田贵森:《导读》,见 Florian Coulmas:Sociolinguistics:The Study of Speakers'Choices.北京:外语教学与研究出版社,2010年。

④约翰·吉本斯:《法律语言学导论》,程朝阳等译,北京:法律出版社,2007年,第136页;李诗芳:《法庭话语的人际意义研究》,东北师范大学博士学位论文,2007年;施光:《法庭审判话语的批评性分析》,南京师范大学博士学位论文,2008年;余素青:《法庭言语的制度性特征分析》,《修辞学习》2008年第5期。

⑤根据“标记性模式”,特定情境中使用符合规范的语码称为未标记的选择,表示说话人愿意维持现有的身份,而偏离未标记的选择为标记的选择,表示说话人要改变在说话此刻所处的位置。参见 Myers-Scotton,Social Motivation for Code-Switching.Oxford:Clarendon,1993.113.

⑥四场民事案例分别是“侯耀文遗产纠纷案”、“刘晓庆索赔案”、“保姆还是继母的民事侵权案”和“劳动争议案”。“侯耀文遗产纠纷案”的案由是原告侯瓒诉被告侯跃华侵占遗产,要求返还遗产。“刘晓庆索赔案”的案由是原告刘晓庆诉被告某美容机构非法广告行为侵犯其名誉权、隐私权等,要求赔偿。“保姆还是继母的民事侵权案”案由是原告张某诉被告周某某以保姆身份侵犯遗产,要求返还。《劳动争议案》的案由是原告肖某某诉被告某机构非法清退行为,要求正当补偿和妥善解决。前三场,中国法院网上有完整的庭审视频,最后一场是作者在武汉某法院旁听取得的。在不影响原意的前提下,为保护当事人隐私以及保证语料的可读性,笔者对部分人名和表述作了技术处理。

⑦De Fina,A.,Schiffin,D &Bamberg,M.Discourse and Identity.Cambridge:Cambridge University Press,2006.35-47.

⑧Englebretson,R.Stancetaking in Discourse.Amsterdam/Philadelphia:John Benjamins Publishing Company,2007.125-126.

⑨说话人(speaker)可以分为实践者(animator)、作者(author)和责任者(principal)。实践者(animator)就像一个发音盒,功能相当于一个扩音系统或电话,是谈话的生产者;作者(author)则选择所表达的情感和言辞;责任者(principal)对话语所表达的地位和信仰负责。参见Goffman E.Forms of Talk.Oxford:Basil Blackwell,1981.144.

2011-10-25

国家社会科学基金项目“中国法庭话语语用研究”(06BYY051)

责任编辑 王雪松