岭北煤矸石废弃地生态景观重建规划设计

王 元 车代弟 叶 颖 孔令微

(东北农业大学 园艺学院,哈尔滨 150030)

1 引言

煤矸石是煤炭生产过程中产生的与煤层共生、伴生的顶板和围岩的岩石统称。煤矸石伴随采煤过程和洗煤过程排放,是矿业生产中最常见的、排放量最大的固体废弃物。矸石不断排放,堆积成山,形成煤矸石废弃地。

煤矸石废弃地的形成带来了一系列浪费与污染问题,如占用大量土地,污染土壤、水体、大气,危害生态环境,破坏自然景观,对人身心健康及社会经济产生的不良影响,等等。这些问题是矿区建设发展要解决的关键问题,因此无论从理论上还是从保护自然恢复生态、促进人的全面发展、加快生产结构调整、促进产业经济发展等实践方面出发,都有必要对煤矸石废弃地进行研究与生态景观重建。

2 煤矸石废弃地生态景观设计特性

2.1 景观设计应结合煤矸石废弃地文化背景

煤矸石废弃地是矿业发展的一个标志,它记载了矿业的发展历程及矿业精神。以这些特有背景为基础,提炼出设计的新亮点。

2.2 有效利用煤矸石废弃地特有元素

煤矸石废弃地在堆积过程中,留下了许多可以被改造利用的特殊元素。这些特殊元素是矿业发展的遗迹,可以被景观设计所利用,形成别有特色的景观效果。如特殊煤矸石、矿石,可收集设计摆放,形成地质观赏景点;煤矸石运载所用的废弃铁轨等,可进行改造配以植物,形成铁路特色长走廊;同时也可利用煤矸石堆放时所划分的生产区域,进行不同平台的景观设计。

2.3 植物的选择要适宜立地,配置设计必须以修复生态为基础

由于煤矸石废弃地立地类型复杂,土壤条件特殊,必须要根据废弃地立地类型的特点选择植被,这样才会使植物生长良好,达到稳定的群落。此外,多采用本地乡土树种和废弃地上生长的植物,对群落的构建有着较好的作用。

3 岭北煤矸石废弃地生态景观重建规划设计

3.1 项目背景

鹤岗市位于黑龙江省东北部,地处小兴安岭东麓低山丘陵地区及松花江、黑龙江汇合处的平原地区。岭北露天矿排矸区位于鹤岗市区北部,占地面积796hm2,为鹤岗岭北矿的矸石排放场地,1996年停止排矸,形成以矸石山为主的排矸场。废弃地临近岭北矿,北部地势较高且临近铁路,西部为以农作物为主的大田土地,东部为岭北矿区,南部以平地为主。岭北煤矸石废弃地总体呈不规则形状,北部矸石山体较大,风化程度好,植被恢复程度高,而南部临近矿区的矸石山较多且分布不均,地势多变,矸石山风化程度各有不同,植被恢复形态各异。整个场地空间多变,由于矸石山高低不同,使得视线范围多变,主要平台地区视线良好。废弃地植被群落结构简单,植物种类随着排矸年限的增加而增加。

3.2 立地条件的划分与潜在景观功能分析

煤矸石废弃地立地条件,即生态环境条件,包括地形、土壤、气候、水文和植被等条件,这些条件都直接关系到种植物的成活和生长发育,只有认识和掌握不同立地条件的差别和特点,才能正确选择适宜的植物种类,因地制宜地进行植物种类的布局和采取有效的栽培经营措施。

3.2.1 立地条件划分

煤矸石废弃地的停止排矸年限是影响矸石风化程度、土壤理化性质、植被种类及生长状况的重要因素。因此可按停止排矸年限以及结合土壤的养分状况、植物状况来划分煤矸石山的立地类型。

通过研究调查分析,岭北煤矸石废弃地立地类型可划分为以下四个类型:

Ⅰ型:停止排矸15~20a的废弃地;Ⅱ型:停止排矸20~25a的废弃地;Ⅲ型:停止排矸25~35a的废弃地;Ⅳ型:停止排矸35a以上的废弃地(注:单位a为年)。

这四种立地类型,Ⅰ类土壤风化较少,土壤情况较差,养分较低;Ⅱ类废弃地有一定程度的风化,土壤结构逐渐稳定,积累了一定的风化物;Ⅲ类废弃地土壤状况明显好于前两类,且有一定量植被自然生长;Ⅳ类废弃地土壤结构基本稳定,风化良好,土壤处于中等质量,且形成一定的植被群落。

3.2.2 立地类型潜在景观功能

不同的煤矸石废弃地立地类型具有不同的立地特点,将立地特点与景观规划相联系,可发掘出煤矸石废弃地立地的不同景观潜能。根据岭北煤矸石废弃地立地类型的划分,各类废弃地景观潜能可归纳为:Ⅰ类废弃地由于风化时间相对较短土壤质量较差,地表植物少,进行植被恢复会使工作量加大,可进行地形改造,规划为可供游人休闲的区域,这个区域植被要求美观质量高,但并不要求数量多,所以可根据需要进行改良基质,节省人力物力,还能达到满足游人的特点;Ⅱ类废弃地累积了一定的风化物,土壤相对稳定,这一时期的煤矸石土壤具有代表性,大部分复垦废弃地也处于这个时段,所以可利用这类废弃地进行复垦造林实验,通过实地实验,研究出煤矸石复垦及规划的模式,该地区规划为废弃地造林实验区,也满足了景观的需求,建设为特色的造林实验基地。Ⅲ类、Ⅳ类废弃地土壤结构稳定,土壤状况良好,可进行大面积的植被恢复,适宜形成仿自然林地景观,形成集观赏、经济、生态于一体的生态区。

3.3 设计目标

展现矿业发展历程,普及煤矿历史及精神内涵,修复和重建煤矸石废弃地的生态景观,将煤矸石废弃地建设成生态稳定、景观优美、具有地域特色的绿地系统,是岭北煤矸石废弃地生态景观重建的总体目标。在确保景观设计的安全性、生态性以及环保性的同时,结合岭北地区煤矸石废弃地生态景观重建的设计理念,提出以下几点具体目标:

(1)发掘出地方人文历史等的景观潜能,尤其是煤矸石废弃地的景观特质。

(2)根据废弃地特点,合理规划出功能区,充分利用煤矸石废弃地,以废治废、变废为宝。

(3)建设满足市民文化、休闲、娱乐等方面需求的综合性绿地场所。

(4)与城市中其他绿地结合,展现地方景观特色,形成该地区的“绿色地标”。

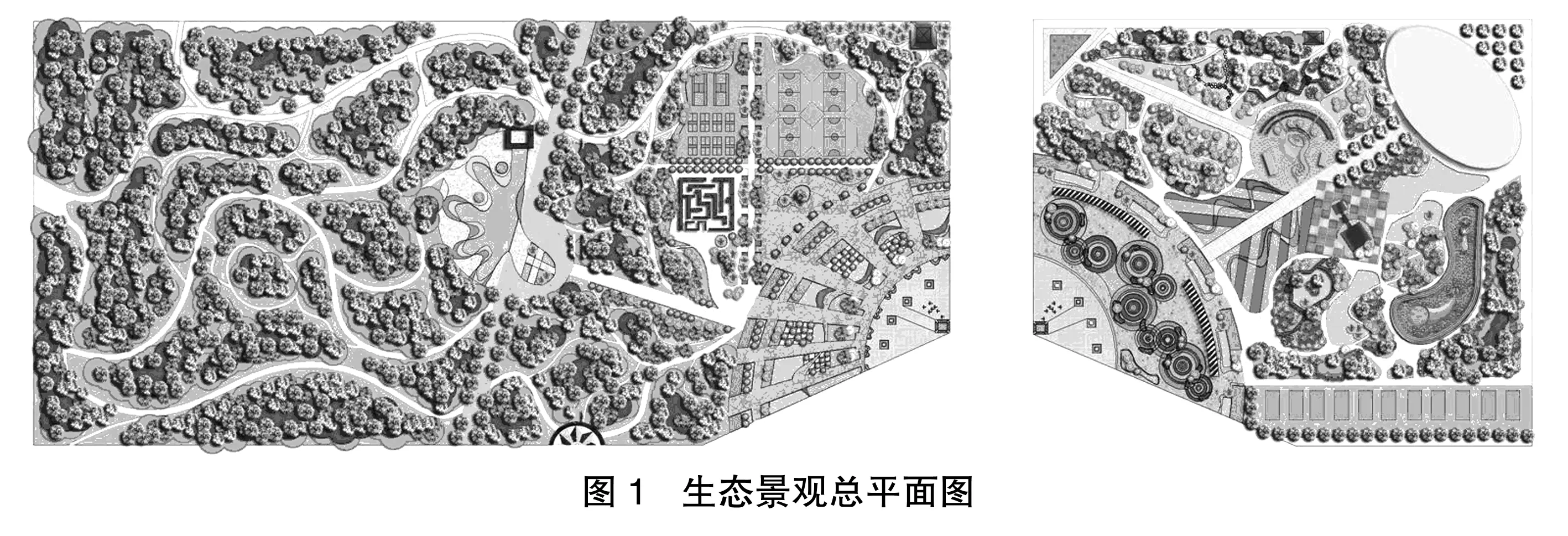

3.4 岭北煤矸石废弃地总体规划与生态景观设计

岭北煤矸石废弃地占地面积大,各不同立地条件的废弃地植被恢复水平相差较多,植被恢复水平整体从北向南逐渐降低。根据废弃地现状、矿区环境和经济及社会需求将其规划为五个区域,分别为:林地恢复区、水土防护区、造林实验区、苗木生产区及生态景观区。林地恢复区及水土防护区主要为恢复自然生态景观,变废弃地为自然生态地;造林实验区及苗木生产区,主要在满足生态需求的同时,提供了科学研究条件,为今后的煤矸石废弃地生态恢复提供条件及基础,同时也带来了可观的经济效益及潜力。

生态景观区是整个煤矸石废弃地生态景观重建的景观重点区域,它结合生态、自然与景观,将煤矸石废弃地改造成既带有煤矿独特韵味又可满足周边居民娱乐与景观需求的具有地方特色的综合性景观地。

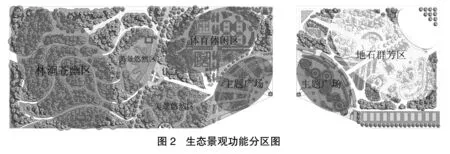

3.4.1 生态景观功能分区及景观设计

该景观区可分为五个景观功能区,分别为:林涧苍幽区、地石群芳区、美景悠然区、体育休闲区及主题广场。

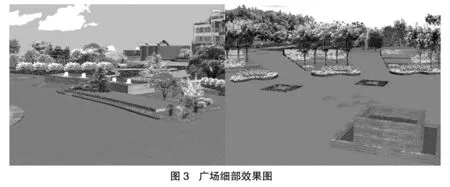

(1)主题广场

主体广场位于场地的中心右侧部位,呈半圆形大型广场,以广场砖等硬质铺装为主,同时配以沙质矸石与绿地结合的绿化地,将矸石与绿化现实融合,凸显矸石废弃地特色。在水景处理上,采用以主干道为轴的对称式设计,广场外围设有间隔的水池,水池下布置沙石景观结合植物绿化。在广场中心,设有半透明正方形水池,水池分为两层,上层较高,可形成喷水景观,下层为市民亲水活动而设计,满足人们亲水需求。在植物景观设计上,多以小植物景观为主,软化铺装、沙石及水体,尤其在右侧广场的植物景观设计中,与圆形铺装结合,使植物景观富于变化且铺装得到软化处理,给人以亲近感。

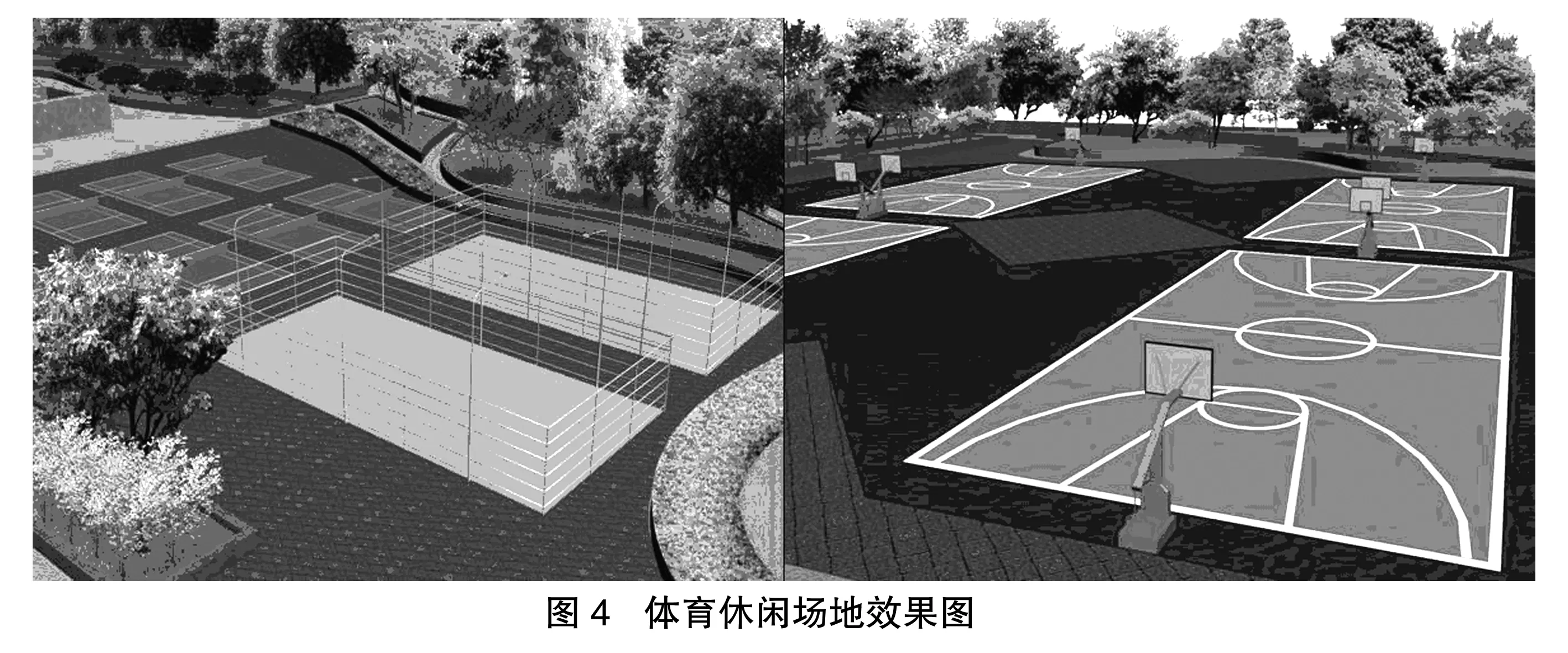

(2)体育休闲区

体育休闲区为满足当地居民的休闲活动需求而设,该区域包括供居民进行户外体育活动的各种场地,如篮球场地、网球场地、羽毛球场地等。场地周围为较为软质的沙石质铺装,以亲近自然。各个场地以植物小景观分隔,既达到了分隔区域的作用,又增加了景观的变化。

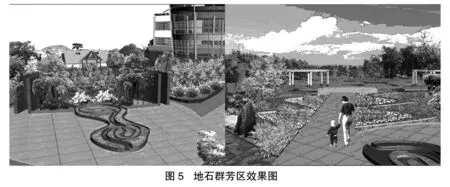

(3)地石群芳区

地石群芳区位于该场地的最右侧,内设有岭北煤矿文化博物馆,文化历史气息较浓。该区域主要体现煤矸石这一特殊矿石与园林美的结合,主要包括沙质矸石地与植物景观的结合,文化墙与水体的衔接,木质园林建筑与沙石的叠加等等。区域内花境设计较多,主要凸显矿石与植物景观为主,是岭北矿区文化的又一体现。

(4)美景悠然区

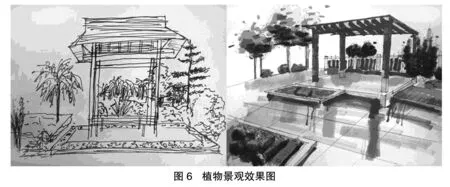

美景悠然区位于主题广场与林涧苍幽区之间,属过渡区域。该区域的主要作用即为过渡广场的硬质景观到林涧的大片绿化景观,主要以植物景观为主,大量采用花境及植物配置,形成精巧的植物景观。

(5)林涧苍幽区

林涧苍幽区是该场地占地面积最大的区域,主要满足人们对亲近自然的渴望。大面积的仿自然林地,巧妙的植物配置形式,给人以亲近自然之感。该区域包括针叶林、阔叶林、针叶阔叶混交绿地等。以乔木植物景观为主,配以观花观叶等灌木,形成自然美景,体现生态和谐。

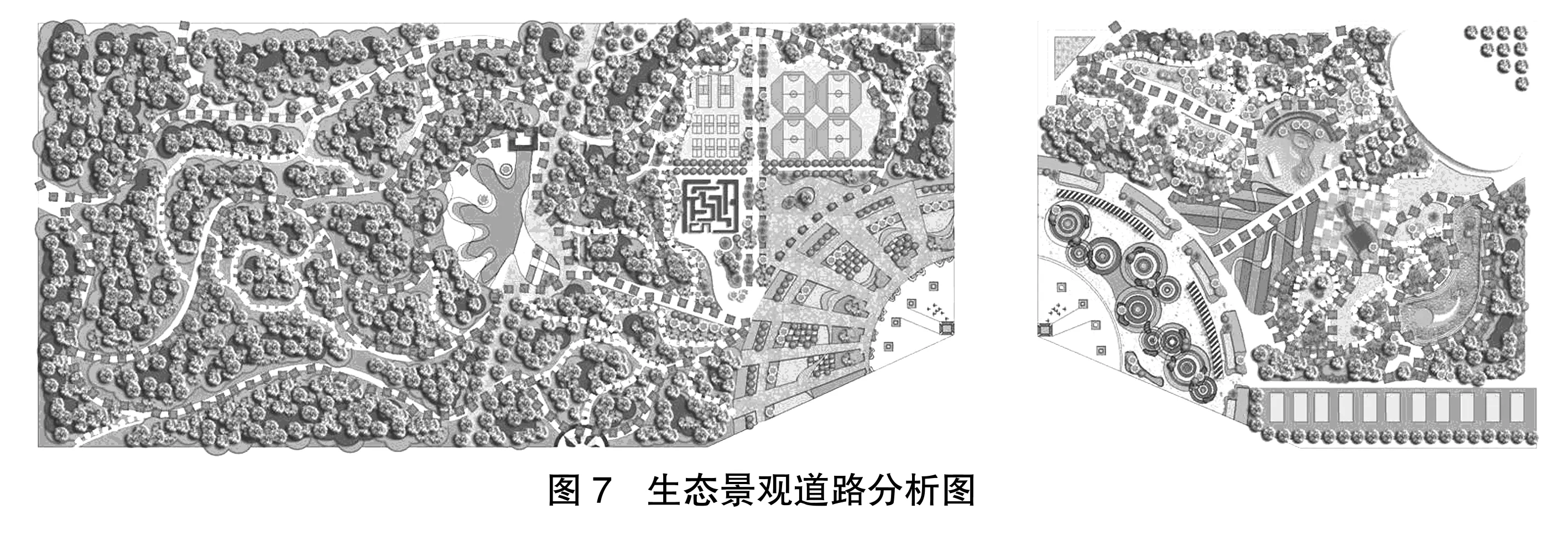

3.4.2 道路交通

景观区内部道路系统布置结合功能分区,将道路系统分为二级:主道路、人行道路。主道路贯穿于整个景观区,通往各个景观节点,宽约为5~4m。人行道路,宽3~2m,联系各个分区及主要道路的纽带,通过人行道路将人们引入各个特色景观,在其与主道路结合处做节点设计,既突出景观节点,又增加了景观的观赏性。此外,在各游览区域的各级道路间设有通往各处景观的小径,这些游览小道根据景观需要,布置成不同形态的小路,如卵石小路、铺装路面及泥土沙石小路等等,引导游人游览。

在布置道路系统时,主要依据地形地势,根据场地固有坡度,微加调整,这样可减少工程量、节约成本且景观脉络更为自然。

生态景观区以生态修复为主干,将该区域煤矸石废弃地改造成生态园林地,以休闲、文化、观赏三大功能为主题,在生态的基础上形成具有休闲性、文化性、观赏性的绿地系统。

3.5 岭北煤矸石废弃地生态景观重建植物的选择

结合煤矸石废弃地设计要点,本项目所用主要植物材料如下:

乔木及落叶乔木:红皮云杉(PiceakoraiensisNakai)、白皮松(PinusbungeanaZucc.ex Endl.)、樟子松(PinussylvestrisL.var.mongolica Litv)、兴安落叶松(LarixMill.)、杜松(JuniperusrigidaSieb.et Zucc)、侧柏(Platycladusorientalis(L.) Franco)、银杏(GinkgoL.)、钻天杨(PopulusnigraL.var.italica(Moench) Koehne)、旱柳(SalixmatsudanaKoidz.)、白桦(BetulaplatyphyllaSuk.)、蒙古栎(QuercusmongolicaFisch.ex Ledeb)、榆树(UlmuspimilaL.)、色木槭(AcermonoMaxim.)、糖槭(AcernegundoL.)、水曲柳(FraxinusmandshuricaRupr.)。

小乔木及灌木:东北山梅花(PhiladelphusschrenkiiKupr.)、山楂(CrataeguspinnatifidaBunge)、黄刺玫(RosaxanthinaLindl.)、榆叶梅(Amygdalustriloba(Lindl.) Ricker)、毛樱桃(PrunustomantosaThumb.)、胡枝子(LespedezabicolorTurcz)、树锦鸡儿(CaraganasibiricaFabr.)、茶条槭(AcerginnalaMaxim)、红瑞木(CornusalbaL.)、连翘(Forsythiasuspense(Thunb.) Vahl)、小叶丁香(SyringamicrophyllaDiels)、紫丁香(SyringaoblateLindl.)、暴马丁香(Syringareticulatevar.mandshurica(Maxim.) H)、金银忍冬(Loniceramaackii(Rupr.) Maxim.)、接骨木(SambucuswilliamsiiHance)、天目琼花(ViburnumsargentiiKoehne)。

4 结语

煤矸石废弃地的生态景观重建,改变了矿区的原有面貌,使矿区建设向着生态环保的方向发展。在基于生态景观设计的基础上,强调植物的运用与配置是煤矸石废弃地生态景观重建的发展方向。本方案依据废弃地基本条件,结合自然,在注重植物景观构建的同时,发挥原有环境条件的景观价值,形成与自然相融合的生态景观,为当地居民构建出了全新的生态活动场地。更为重要的是为今后的煤矸石废弃地生态景观重建的研究提供了参考。

参考文献:

[1]俞孔坚.节约型城市园林绿地理论与实践[J].风景园林,2007,(1).

[2]王笑峰.矸石废弃地生态恢复机制及优化模式研究[D].哈尔滨:东北林业大学硕士学位论文,2009.

[3]乔洪粤.种植设计中园林景观的空间建构研究[D].北京:北京林业大学硕士学位论文,2006.

[4]樊金拴,霍锋.左俊杰,等.煤矿矸石山植被恢复的初步研究[J].西北林学院学报,2006,21(3):7~10.

[5]王霖林,胡振琪,赵艳玲,等.中国煤矿区生态修复规划的方法与实例[J].金属矿山,2007,(5).

[6]李东升.义马北露天矿煤矸石废弃地生态景观重建初探[D].武汉:华中农业大学硕士学位论文,2009.