细胞培养法测定接触混苯作业工人外周血淋巴细胞微核试验

王艳红,李昊宇,韩立君,张勇凯,庞旭光

(吉林铁路疾病预防控制所,吉林 吉林 132001)

苯、甲苯、二甲苯统称为混苯,是一种工业用途广泛的职业有害因素,苯是人类致癌物和致突变物,具有致肿瘤和生殖毒性作用,甲苯、二甲苯的致突变性目前尚不确定,但越来越多证据表明两者均有可能是致突变剂。倪祖尧等[1-2]的研究表明混苯作业工人外周血DNA损伤明显增加。为了解接触混苯作业工人外周血淋巴细胞微核率,我们于2012年5月对吉林某地35名接触混苯作业工人用细胞培养法检测外周血淋巴细胞微核,结果报告如下。

1 材料与方法

1.1 对象

吉林某地接触混苯作业工人35名为实验组,20名工人为对照组,除不接触混苯外其他条件与实验组相近。

1.2 试剂

RPMI1640 培养基(5 mL):PHA(30 μg/mL)+双抗 +胎牛血清(10%)+谷氨酰胺(0.002 mol/L)pH(7.0±0.2),购于北京协和基础所;固定液:甲醇∶冰醋酸 =4∶1(体积比),用前配,并放4℃保存2 h以上;低渗液:即配制0.075 M氯化钾溶液,取3 g氯化钾溶于536 mL双蒸水即可,用前4℃存放2 h以上;Giemsa染液:Giemsa:磷酸盐缓冲液(pH6.8)=1∶9(体积比),用前配。

1.3 方法

1.3.1 约0.4 mL的肝素抗凝血,加5 mL培养瓶中,混匀以防止血凝块形成,37℃培养72 h。

1.3.2 小心吸弃大部分上清液(余下不超过4 mL),轻柔吹匀,转移入10 mL离心管中。150 g离心7 min,吸弃上清液。

1.3.3 加入2 mL 0.075 M氯化钠(4℃),轻柔吹散(6下),立即加入固定液1.5 mL(4℃),混匀(5下),150 g离心10 min,吸弃上清液。

1.3.4 沿管壁缓缓加入3 mL固定液,混匀,立即150 g离心10 min,吸弃上清液。

1.3.5 再次加入3 mL固定液,混匀,150 g离心10 min,吸弃上清液。如液体不呈透明色,需重复1次。

1.3.6 剩余500 μL固定液,吹散混匀。

1.3.7 滴片:将玻片从冰水中取出,滴片(10 cm高度),自发干燥。

1.3.8 染色:10%Giemsa染液染色15 min。

1.3.9 读片:1 000倍光镜下,计数1 000个淋巴细胞微核率,以千分率报告。

2 结果

2.1 一般情况,接触组工人平均年龄(39.6±3.6)岁,平均接触混苯工龄(15.9±3.3)a;对照组平均年龄39.1岁,平均工龄(15.4±2.9)a。

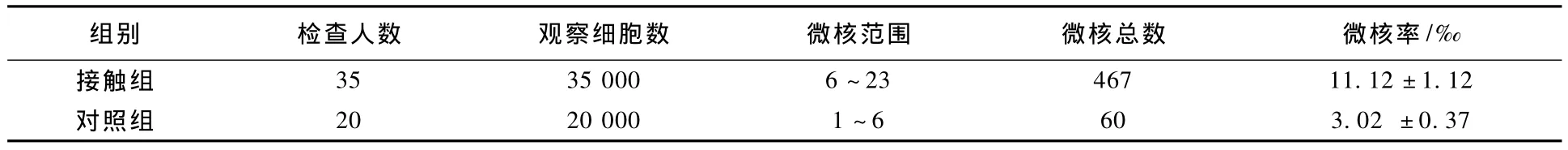

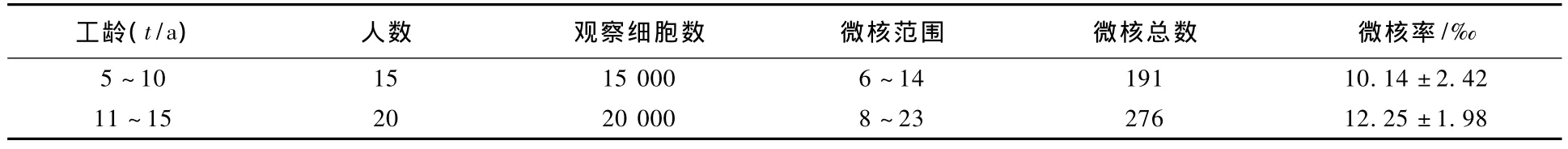

2.2 接触混苯作业工人外周血淋巴细胞微核率明显高于对照组,其中最高可达23‰,最低6‰,其结果见表1。测定现场混苯浓度均不超过国家卫生标准(苯 2 mg/m3,甲苯 20 mg/m3,二甲苯40 mg/m3),但随着接触混苯作业的工龄增加,其外周血淋巴细胞微核率增高。其结果见表2。

表1 接触混苯作业工人外周血淋巴细胞微核率检测结果 (±s)

表1 接触混苯作业工人外周血淋巴细胞微核率检测结果 (±s)

* 与对照组比较P<0.01

组别 检查人数 观察细胞数 微核范围 微核总数 微核率/‰接触组35 35 000 6~23 467 11.12±1.12对照组20 20 000 1~6 60 3.02 ±0.37

表2 工龄对接触混苯微核率的影响 (±s)

表2 工龄对接触混苯微核率的影响 (±s)

*与对照组比较P<0.01

工龄(t/a) 人数 观察细胞数 微核范围 微核总数 微核率/‰5~10 15 15 000 6~14 191 10.14±2.42 11~15 20 20 000 8~23 276 12.25±1.98

3 讨论

淋巴细胞微核是在细胞分裂过程中,染色体断片或染色体行动滞后,未能进入细胞参与细胞核的形成,游离于细胞质中形成的小核,游离于淋巴细胞中的小核称淋巴细胞微核。国内试验表明混苯是一种较强的染色体断裂剂[2-3],此次试验结果表明接触混苯作业工人外周血淋巴细胞微核率明显高于对照组,现场测定混苯浓度没有超过国家标准,随着接触混苯的工龄增加其外周血淋巴细胞微核率也增高,说明接触混苯对人体具有一定遗传损伤效应。

外周血淋巴细胞微核的测定方法目前有三种:一种是直接法,此方法不好识别,易造成假阳性,目前已经淘汰;另一种是胞质分裂阻断微核法,此方法需要的细胞松胞素-β目前价格较昂贵,基层单位不宜普及。我们采用的是细胞培养法,也就是淋巴细胞经过体外培养,完成一次细胞分裂后,制备标本,观察游离于转化的淋巴细胞胞质中的微核方法。用此方法在油镜下观察细胞体积明显增大,细胞浆明显增多,细胞核于微核之间游离度有所增大,细胞染色十分理想,经试验获得满意效果。

根据本次试验观察,大多数受检淋巴细胞中含有嗜天青颗粒,应注意与微核在形态上的区别。微核着色浅,可见到核结构,遮光性较弱;嗜天青颗粒着色较深,无核结构,遮光性强。淋巴细胞微核的判断标准是:在完整的淋巴细胞内,游离于胞浆中,与主核完全分开,若有重叠或相切必须看到各自完整的核膜,圆形或椭圆形,大小在主核的三分之一以下,结构与主核一致,染色与主核相同或略浅。该方法简便,无需特殊器材,易于应用和掌握,结构重复性好,适合于基层单位使用。

[1]倪祖尧,逢兵,孟建峰,等.单细胞电泳检测接触苯、甲苯、二甲苯工人外周血细胞DNA损伤[J].卫生毒理学杂志,1996,10(4):267 -268.

[2]朱志良,庄志雄,黄钰,等.混苯作业外周血细胞DNA损伤的检测[J].现代预防医学,2002,29(4):498 -500.

[3]薛明,吴小荣.苯代谢物1,2,42苯三醇对 K562细胞的凋亡诱导和分化抑制作用[J].毒理学杂志,2009,23(6):425-428.

[4]张美荣,赵华硕,周建华.苯致小鼠淋巴细胞 DNA、RNA损伤作用[J].中国公共卫生,2006,22(8):975 -977.