从药品分布链中用药差错案例谈药师在合理用药中的作用

徐荣,刘敏,李忠东(中国人民解放军空军总医院药学部,北京100142)

新的《处方管理办法》使药师在合理用药中有了不可或缺的地位。医院药师可以从整个药品分布链来监督药品使用的合理性。从开具处方、药品选择、药品调配(发放)、用药时的配制,到给药后不良反应的观察与判断等,药师均能在提高药品安全方面起到主导作用。目前,在我国医疗体制不断改进的前提下,临床用药行为的风险评估以及药品分布链的优化正受到关注,药师在提高用药安全性中的作用正被进一步重视。下面从用药差错的发生环节,揭示药师在整个药品分布链的重要地位及对于合理用药的重要性。

1 案例介绍

1.1 选药错误——氨茶碱与碳酸氢钠联用致心律失常

患者,女性,76岁,患有“冠状动脉粥样硬化性心脏病、心房纤颤、完全性左束支传导阻滞;心功能Ⅳ级;心力衰竭;高尿酸血症;肝功能异常;肾功能不全”。入院后给予强心、利尿、改善心功能治疗,碳酸氢钠片口服治疗高尿酸血症。利尿药选用托拉塞米20 mg,小壶入,qd。但患者双下肢凹陷性水肿无明显改善,肾功能改善不佳,考虑利尿药抵抗。于7月6日改用利尿合剂:氨茶碱注射液0.25 g、呋塞米注射液300 mg、10%氯化钠注射液10 mL、多巴胺注射液20 mg,ivgtt,qd。7月8日考虑患者为老年女性、心力衰竭难以纠正,且患糖尿病、高血压多年,考虑肾功能不全,给患者行血液透析治疗。进行血透时,患者突然出现心律失常,心率100次/min、律绝对不齐。考虑可能为氨茶碱或血液透析引起。患者已经接受透析来治疗水肿,临床药师建议医师停利尿合剂治疗。医师接受建议,患者未再出现心律失常。这个问题的出现是医师对药物不良相互作用关注不够引起的。由于利尿合剂有多种组合,如:多巴胺40 mg+速尿40 mg加入5%葡萄糖注射液250 mL中静脉滴注或速尿60 mg+多巴胺20 mg+酚妥拉明20 mg加入10%葡萄糖注射液250 mL中静脉滴注等。患者高龄、肝肾功能不全、同时服用碳酸氢钠能增加氨茶碱的吸收,应使用不含氨茶碱或较低剂量氨茶碱的利尿合剂。由此可见,选药准确是保证合理用药的关键,药师对医师选用药物的干预可减少用药错误的发生。

1.2 药品调配错误——误将氯化钠粉当做葡萄糖粉调配

患者,男性,76岁,从住院药房领取75 g口服葡萄糖粉进行糖耐量试验,服用时感觉溶液味道很咸,询问当班护士,护士回答药袋上明确标识是葡萄糖,不会错。患者服用溶液后不久即发生严重腹泻。患者家属尝过剩余的溶液后怀疑发错药品,到护士长处要求对老人进行全面体检,表示如由此造成损害及损失由医院赔偿。护士长联系住院药房负责人后进行调查。因该药袋品名处为手工书写的“葡萄糖粉”,但品尝后发现的确为咸味,怀疑为氯化钠。取用药剩余的少量溶液加入醋酸氧铀锌溶液,出现黄色沉淀,证明患者服用的溶液为氯化钠溶液。造成患者腹泻的原因是服用浓盐水后肠腔内渗透压升高而导致。免费给患者进行了电解质的化验未见异常,进行对症处理后未再出现腹泻症状。住院药房手工分装药品有葡萄糖粉和氯化钠2种,工作人员分装时,药品只剩半袋,包装上的标签已脱落,但当事人想当然的认为既然这袋药是从标示有葡萄糖粉的药柜中取出,应该就是葡萄糖粉,未加鉴别与查证即分装,填写的分装记录中批号、药品名称亦不真实。这一事件揭示药师安全使用药物的观念淡薄,分装药物时未认真执行相关的管理规定。这件用药差错给药师带来的教训是:药品分装应严格执行操作规定,因药品拆包装后辨认尤为困难,可能带来更大的安全隐患。因此,正确调配药物是合理用药中不可忽视的环节。

1.3 药品发放错误——将甲巯咪唑当做左甲状腺素钠片错发给孕妇

患者,女性,30岁,妊娠4个月,甲状腺机能减退。服用1片门诊药房所取的药物后发现为甲巯咪唑并不是左甲状腺素钠片,到医院投诉,要求医院负责今后出现的一切后果。经调查确认为药师发药差错。根据甲巯咪唑的药动学特点向患者解释,甲巯咪唑治疗剂量一般为每日30 mg(即6片),广泛分布于全身,但浓集于甲状腺,此次患者只服用了1片,不会对胎儿造成较大影响。追究此次事件的原因,发现为药师发药时精力不集中,看到处方的诊断为甲状腺疾病就认为应是甲亢治疗药物,未对处方进行严格的“四查十对”。发现为药学部组织药师认真学习了美国食品与药物管理局(FDA)妊娠药物分级,对药品分类为D及X级的药物进行了整理,建议药师对妊娠期的安全用药提高警惕。因妊娠期用药时,大多药物都能通过胎盘,由于胎儿处于生长发育过程,其生理情况有异于成人,如孕妇用药不当,可能对胎儿和新生儿造成不良影响,包括致死、致畸,或致胎儿脏器损伤和功能异常,所以准确的药物发放是合理用药的保证。

1.4 处方开具错误——误将外用灭菌注射用水用来稀释注射液

患者,男性,69岁,因“间断发热伴咳嗽、咳痰3个月,加重3 d伴意识障碍半天”入院,既往糖尿病史多年,入院后血生化结果示:血清钠160 mmol·L-1,血清氯117 mmol·L-1,血糖32 mmol·L-1,血清钾4.6 mmol·L-1,诊断糖尿病性高渗昏迷。由于患者血糖很高,因此医师给予0.45%氯化钠静脉滴注,因药房无该规格的氯化钠,医师开具下列处方:灭菌注射用水250 mL,0.9%氯化钠注射液500 mL,胰岛素注射液12 IU,静脉滴注。临床药师在护士进行配液时发现其用来配液的灭菌注射用水为只能用于腹腔冲洗和外用的灭菌注射用水,该液体瓶签上有醒目的红色外用标识,禁止用于静脉滴注。因院内无0.45%的低渗盐水和用于稀释注射液的较大包装灭菌注射用水,建议医师更换治疗方案,医师接受建议。出现该问题的主要原因是医师不了解灭菌注射用水有外用和稀释注射液2种,以致开具处方时书写不准确所致;当然,也与药师对高风险药的医嘱未进行核对,未将特殊药品的特殊使用方法及时告知临床医师有关。从该案例可见,药品的正确配制是合理用药的桥梁。

1.5 用药后不良反应的判断——地高辛与胺碘酮联用致心律失常

患者,男性,78岁,主因“发现黑便2月余,活动后胸闷、憋气伴乏力半月”入院。经各项检查最终诊断:消化道出血;贫血;冠心病;高血压2级(极高危组);结肠、直肠恶性肿瘤。结直肠恶性肿瘤拟行手术治疗,于普外科医师进行肛门指诊时突发胸闷、憋气,测脉搏120次/min,心律不齐、血压190/90 mmHg,医师立即给予除颤及胸外按压等抢救措施,患者恢复窦性心律。医师考虑肛诊使患者交感神经张力过高,诱发心律失常。药师查阅患者病历资料发现,患者自4月12-15日服用胺碘酮片200 mg,po,qd,同时应用去乙酰毛花苷注射液0.2 mg,小壶入,qd,培哚普利片2 mg,po,qd,辛伐他汀片10 mg,po,qn。去乙酰毛花苷在体内代谢为地高辛,胺碘酮及代谢产物去乙基胺碘酮能减少地高辛排泄,机制是通过抑制体内P-糖蛋白(P-gp)介导的细胞转运功能。P-gp是一种药物排泄泵,位于小肠上皮细胞表面,将进入细胞内的药物泵回到肠腔。胺碘酮可将地高辛从组织中置换出来,并使地高辛在肾脏及肾外排泄减少,使地高辛浓度升高。辛伐他汀抑制P-gp介导的地高辛跨细胞膜转运。药师测定患者地高辛浓度,结果为“high”,即超出仪器检测的最高限,一般情况下地高辛的适宜血药浓度范围为“0.8~2.2 ng·mL-1”,仪器检测高限5 ng·mL-1。药师将此次地高辛血药浓度结果和患者的用药情况与主治医师进行沟通,医师表示接受。分析该患者出现心律失常的原因有:(1)并用的药物有2种均可使地高辛血药浓度升高[1,2]。(2)患者高龄、低钾(4月14日患者血钾水平3.0 mmol·L-1),有发生地高辛中毒的易患因素。(3)医师对地高辛药物相互作用知识了解不够,在使用地高辛时并用辛伐他汀及胺碘酮。应减少地高辛的剂量并及时监测地高辛的血药浓度,避免引起致命性的心律失常。对于使用高风险药物时,药物相互作用非常重要,有些药物相互作用会导致严重的临床结果。药师应对高风险药物加强医嘱的核对。因此,防治用药后的不良反应是合理用药的核心。

1.6 药物配制错误——乳糖酸红霉素静脉输液的配制

支原体肺炎是小儿呼吸道感染的常见病,治疗首选红霉素。但在儿科,临床药师发现护士在配制红霉素注射液时,用10 mL 5%葡萄糖注射液注射到红霉素注射用无菌粉末的西林瓶中使红霉素溶解,之后将红霉素溶液注射回5%葡萄糖注射液250 mL袋装输液中。乳糖酸红霉素在酸性条件下不稳定,在中性、弱碱性中较为稳定。因此,建议护士按照正确的配制方法进行配制以减少红霉素的分解,具体步骤如下:(1)0.5 g乳糖酸红霉素以10 mL灭菌注射用水溶解;(2)在5%葡萄糖注射液500 mL中加4%碳酸氢钠注射液5 mL或加抗坏血酸钠1 g(使pH升高到5以上);(3)将(1)加入到(2)中即可[3]。护士接受了药师的建议,按照正确的配制方法进行配制。由此可见,正确的药品配制是合理用药的保障。

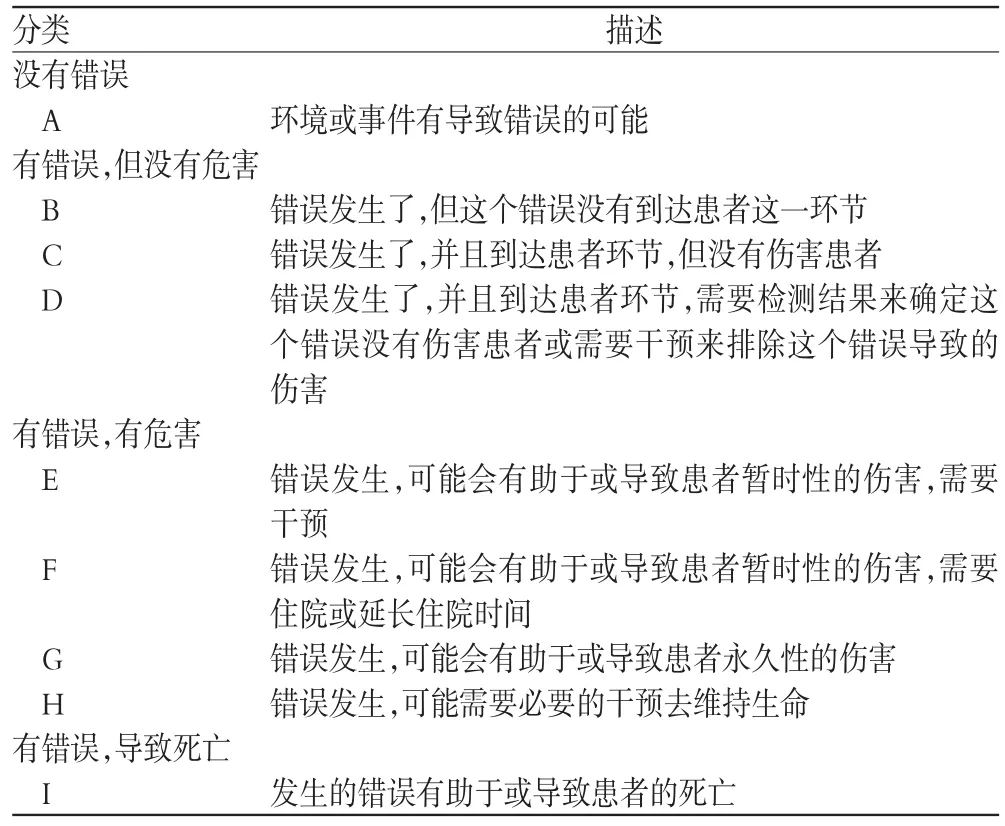

2 用药错误分类

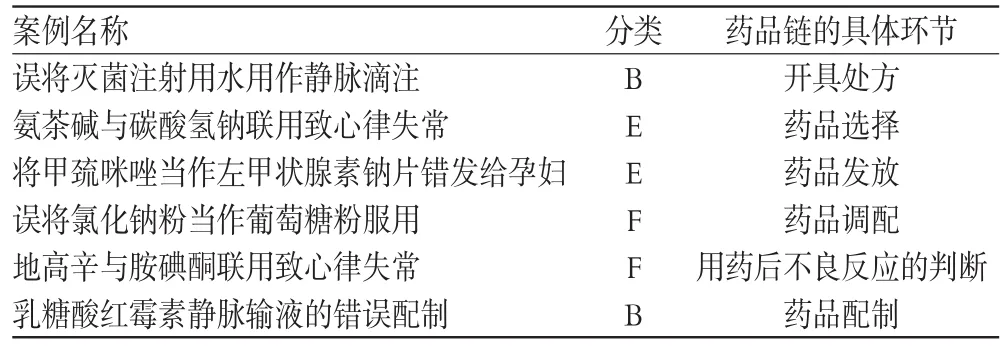

根据国际用药错误报告和预防联合委员会(National Coordinating Council For Medication Error Reporting And Prevention,NCCMERP)的用药错误分类(详见表1)对上述各案例进行了分类,大部分用药错误已达E级,详见表2。

3 讨论

3.1 合理用药的意义

据估计,在美国医院每年大约有44000~98000人死于用药错误,位列美国导致死亡原因第8位[4]。我国未见相关数据的报道,但用药错误正在逐步被关注,因为它会导致实实在在的死亡率、发病率和额外的健康开支。根据NCCMERP将用药错误由轻微到严重分为A~I 9个级别。本次所分析的案例大部分都达到E级别,这意味着用药错误已经给患者造成伤害。对于药品分布链来说,包括开方、调剂、给药、用药,任何一个环节出现失误都有可能对患者造成伤害,而药师在这个链上具有至关重要的作用。

表1 NCCMERP的用药错误分类Tab 1 NCCMERP Index for Categorizing Medication Errors

表2 本文案例错误分类Tab 2 The classification of the cases in the paper

众所周知,合理用药的目的是发挥药物最大的效能,防止或减轻不良反应,使患者用最少的支出得到最好的治疗效果,有效地利用卫生资源,减少浪费。在1985年,世界卫生组织(WHO)将合理用药定义为:“合理用药要求患者接受的药物适合其临床的需要,药物剂量应符合患者的个体要求,疗程适当,所耗经费对患者和社会均属最低”。之后WHO和美国卫生管理科学中心(MSH)提出合理用药7项生物学指标[5]:(1)药物正确无误;(2)用药指征适宜;(3)药物疗效、安全性、使用及价格对患者适宜;(4)剂量、用法、疗程妥当;(5)用药对象适宜、无禁忌证、不良反应小;(6)药品调配及提供给患者的药品信息无误;(7)患者遵医嘱情况。从上述指标可以看出,7个指标都贯穿在用药的全过程,每一个指标的达到都将意味着用药错误的减少、合理用药水平的提高。

3.2 保证合理用药的环节

从本组案例中可看到,用药错误分布在用药的各个环节上,药师可从各个环节进行干预,以减少用药错误的发生,提高合理用药的水平。

3.2.1 开方环节。开方一般视为医师的工作,但从目前我国临床药师的工作状态看,已经有部分医院可以做到对医师处方进行审核,尤其在“三甲”医院一般都有合理用药审核软件及审核窗口。这对于医师的疏忽是一个很好的防范措施。本次案例中的地高辛致心律失常这一案例就是医师在开具处方时缺乏足够的药物相互作用知识所导致的用药错误。这一事件如在患者开处方时临床药师即予以干预,更换合并使用的其他药,如辛伐他汀更换为阿托伐他汀(阿托伐他汀10 mg和地高辛合并使用时地高辛血药浓度保持平稳[6]),地高辛与胺碘酮合用时减少地高辛的剂量或及时检测地高辛血药浓度等预防措施的采取可能就会避免患者出现严重的心律失常。

3.2.2 调剂环节。在传统意义上,发药是药师在药品分布链中扮演重要角色的一环。药师对处方的审核将及早发现处方中潜在的有害事件,如:处方中所选药物的剂量、剂型、用药途径的错误,治疗方案中所选药物的潜在药物相互作用及可能的药物不良反应。如在本环节药师及时有效的干预,将会使用药错误传递到患者这一环节的概率大大降低,并有可能使用药错误的分类级别逐渐降低。调剂这一环节的改进是药师本职工作的重点,如何使调剂差错降到最低是调剂药师们努力的目标。针对这一环节的措施有诸如环境的改善(如提高照明度、药品明确标识、重点药物醒目标识),改善发药环节(如双人核对制度),提高药师自身业务水平,熟悉常见疾病的诊断及用药方案都将会预防调剂环节用药错误的出现。如本次案例中的错将甲巯咪唑当作左甲状腺素发放给孕妇,这暴露了药师对常见甲状腺疾病的诊断与治疗缺乏足够的了解。如之前药师能对这方面的知识有所了解,将有可能避免这一错误的发生。

3.2.3 给药环节。给药环节是护理实践中被认为具有最高风险的环节。与“五个正确”(在正确的时间,通过正确的途径,将正确剂量的正确药物给正确的患者)一样一直是护理教育的基石。给药错误可能包括各种各样的原因没有给患者药、不熟练及不恰当的操作技术、不正确的给药以及制备输液过期。静脉给药途径是特别复杂的过程,在该过程中经常出现错误。最近一项有关静脉给药的研究表明输液的配制或给药的错误率在50%。最常见被识别的错误是故意违反指南,注射时推注速度高于推荐的3~5 min的时间。给药错误的原因包括缺乏风险认知、对自己角色认知的不足和缺乏可用的技术。当输液配制过程中有不经常使用的药物,护士对这些药物的相关知识不熟悉,以及输液装置的复杂设计都会导致错误发生的可能性大大提高。相反在30000例细胞毒药物的输液配制过程中错误的报告率仅为0.19%[7],这样的结果给我们的提示是,静脉配液的专门管理,尤其是在药师的专门监管下,可能会使给药错误大大降低。

综上所述,用药错误的干预是一个系统工程,不仅需要药师自身素质的大幅提高,同时也需要制度的改善和政策的支持。随着药师自身素质的大大提高,在处方的各个环节能够起到作用,用药错误的干预将会给合理用药带来更大的发展。

[1]Bellosta S,Paoletti R,Corsini A.Safety of statins:focus on clinical pharmacokinetics and drug interactions[J].Circulation,2004,109(23 Suppl 1):57.

[2]Nademanee K,Kannan R,Hendrickson J,et al.Amiodarone-digoxin interaction: clinical significance, time course of development,potential pharmacokinetic mechanisms and therapeutic implications[J].J Am Coll Cardiol,1984,4(1):111.

[3]国家药典委员会编.中华人民共和国药典·临床用药须知(化学药和生物制品卷)[S].北京:人民卫生出版社,2005.

[4]Kohn LT,Corrigan JM,Donaldson MS.To err is human:building a safer health system.Committee on quality of health care in America;Institute of Medicine[M].Washington,DC:NationalAcademy Press,1999.

[5]郭树茂,文历阳,刘德章.中国实用卫生事业管理大全[M].北京:人民卫生出版社,2002:610.

[6]Boyd RA,Stern RH,Steward BH,et al.Atorvastatin coadministration may increase digoxin concentrations by inhibition of intestinal P-glycoprotein-mediated secretion[J].J Clin Pharmacol,2000,40(1):91.

[7]Taxis K,Barber N.Ethnographic study of incidence and severity of intravenous drug errors[J].BMJ,2003,326(7391):684.