黑龙江省科洛火山群火山地质研究

张柳毅 李 霓 樊祺诚 赵勇伟 曹园园 盘晓东

1)中国地震局地质研究所,活动构造与火山重点实验室,北京 1000292)吉林省地震局,长春 130022

黑龙江省科洛火山群火山地质研究

张柳毅1)李 霓1)樊祺诚1)赵勇伟1)曹园园1)盘晓东2)

1)中国地震局地质研究所,活动构造与火山重点实验室,北京 1000292)吉林省地震局,长春 130022

科洛火山群的新生代火山共有23座,坐落于科洛河两岸,火山岩面积约为350km2,岩性主要为碱性玄武岩。由于地处NE向断陷盆地这一特殊的构造位置,科洛地区的火山活动及展布主要受到区域基底断裂的制约。火山喷发形式总体为中心式,属斯通博利式火山。火山活动可划分为上新世、更新世和全新世3期。上新世在断陷盆地边缘形成了一系列NE向线性展布的中心式溢出型火山,其中部分火山因风化剥蚀而失去了原有的火山地貌特征,仅保留盾形熔岩台地。早更新世火山活动相对平静。中-晚更新世火山活动仍受到NE向基底断裂的控制,但喷发中心、喷发方式及喷发强度均发生改变,火山由碱玄质火山渣锥和熔岩流组成。进入全新世以后南山喷发,其火山结构保存完好,裸露的熔岩台地保留了较好的微地貌特征。该期火山亦由碱玄质火山渣锥和熔岩流构成。在科洛火山群的火山活动过程中,其熔岩流覆盖了早期沉积地层,并对盆地中的河流进行了改造,最终导致该区断陷盆地初始地貌的改变。

黑龙江省 科洛火山群 火山地质 地质年代

0 引言

科洛火山群地处黑龙江省境内大兴安岭与松嫩平原的过渡地带,五大连池火山群以北。前人通常将科洛火山群-五大连池火山群-二克山火山群作为一个整体来研究,称之为富钾火山岩带(王承祺等,1987;邱家骧等,1991)。该火山岩带以五大连池为中心,具有独特的岩性和地球化学特征,因而从20世纪初开始逐渐成为火山学研究的热点。王承祺等(1987)曾对五大连池的14座火山和二克山的3座火山开展了较为详细的野外地质调查工作,并对每一座火山的火山锥、锥体几何参数、喷发产物、岩石特征、火山基底、区域地层与构造进行了描述。然而,对与五大连池相毗邻的科洛火山群的深入研究,则相对较晚。

前人对于科洛火山群的研究重点主要集中于其深源包体及巨晶方面,对它们的类型、成因、微量元素及同位素等岩石地化特征进行了较为深入的研究(刘蒙华,1986,1987;吴志勤,1986;金志云等,1987;邱家骧等,1987;王承祺等,1987;邵济安等,2008b;张文兰等,2010),而对其火山地质方面的研究则相对较为薄弱。邱家骧等(1991)曾对整个富钾火山岩带的火山喷发时代、喷发特征进行过讨论,并总结了其溢流相和爆发相产物。王承祺等(1987)归纳了科洛火山群部分火山的基本参数,并将科洛火山群的新生代火山岩划分为两大火山旋回,即新近系白榴碧玄岩和第四系上更新统、全新统的碱性玄武岩,但未对其火山机构、火山地质特征进行详细研究。

火山地质是火山学研究的基础,对科洛火山群进行系统的火山地质调查可查明其现存完好的火山数目、火山机构、火山空间位置等地质参数,结合对其火山锥体、碎屑、岩流展布的分析,可进一步完善对该富钾火山岩带的研究。本文以详细的火山地质调查结果为基础,结合前人K-Ar测年数据,对科洛火山群的火山喷发时代和喷发序列进行探讨;通过实地考察对火山类型、喷发规模及空间展布进行界定;并选取几个典型的剖面对不同类型火山的结构、火山喷发物特征进行了较为详细的描述,从而深化对科洛火山群火山地质特征的认识。

1 科洛火山群基本特征

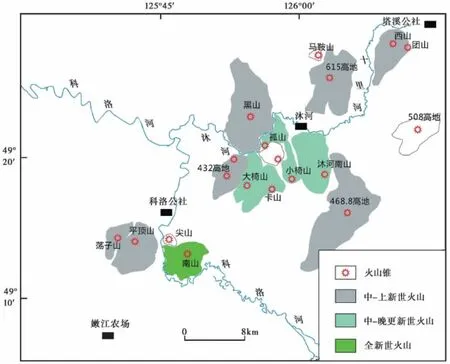

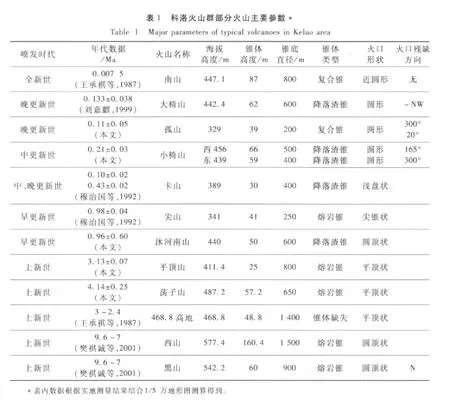

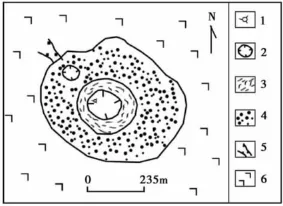

科洛火山群位于黑龙江省嫩江县境内科洛河两岸,地理坐标为125°30'~126°15'E,49°10'~49°30'N,火山岩分布面积约为350km2(图1)。前人工作(王承祺等,1987;邱家骧等,1991)及近年来的野外调查结果证实,区内新生代火山23座。实地考察中发现,目前清晰可辨的火山锥有10个,依次为荡子山、平顶山、南山、尖山、大椅山、卡山、小椅山、孤山、黑山、沐河南山,其余火山多数仅为高地或山包,已分辨不出锥体的形态。该火山群中部分火山的主要参数列于表1。

图1 科洛新生代火山分布简图Fig.1 Distribution of Cenozoic volcanoes in Keluo area.

2 火山喷发期次及年代

火山喷发期次的划分是研究火山喷发历史的有效手段,喷发时代的确定是开展火山监测、预测未来火山喷发危险性的基础(白志达等,2008)。前人对东北地区新生代火山岩进行过较为系统的年代学研究,并将该区新生代火山活动划分为10个火山幕,其中科洛火山群归属于最新的五大连池火山幕(刘嘉麒,1987,1988)。东北地区新生代以来火山活动频繁,科洛火山群亦具有多期性的特点。前人对于科洛火山群喷发时代的研究,最早是基于火山岩沉积夹层之间的对比(莫友忱,1982)。王承祺等(1987)将科洛-五大连池火山群的火山喷发时代划分为4大喷发期与9个喷发亚期,其中科洛喷发期被进一步划分为大椅山、孤山、南山3个喷发亚期。邱家骧等(1991)总结前人沉积夹层对比结果并结合火山岩的K-Ar年龄,将科洛、五大连池、二克山3个火山群的喷发时代进行对比划分出了7个喷发期。而后随着同位素地质年代学的发展,K-Ar定年及铀系定年方法逐步被应用于该区火山岩的年代学研究(王承祺等,1987;邱家骧等,1991;穆治国等,1992;刘嘉麒,1999;樊祺诚等,1999,2001;邵济安等,2008a)。

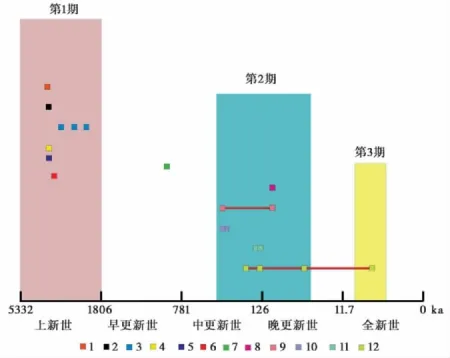

前人研究中,大部分学者将二克山-五大连池-科洛3个火山群作为一个整体来进行年代分期,但观点仍存在分歧,对科洛火山群的分期较为粗略。本文以科洛火山群的火山地质研究为基础,根据其火山结构组成、火山地貌、火山喷发产物的风化程度,结合前人已发表的相关K-Ar年龄数据,将区内新生代火山活动划分为上新世、更新世及全新世3期 (图2)。主要有以下依据。

图2 科洛火山区主要火山喷发年龄分期图Fig.2 Division chart ofmajor volcanic eruption periods in Keluo area.

(1)火山地貌 根据遭受风化剥蚀的程度,科洛新生代火山群的火山地貌可划分为两种类型:一种为遭受风化剥蚀,锥体形态不完整,甚至缺失,仅保留有盾形的熔岩台地,表现为波状起伏的低山或者丘陵地貌,其形成时代较早。另一种则相对保存完好,锥体与其底部的盾形熔岩台地界线清晰,锥体产状较陡,熔岩台地边缘清晰,为晚期形成。

(2)火山机构 从火山锥的完整性来看,早期的火山锥体低矮,火口垣较宽,锥体内外坡度较缓,锥体顶部风化层较厚。晚期的火山锥体完好,火口垣较窄,火口形态清晰,破火口及岩流溢出方向易于识别,熔岩流单元的结构、分布范围明了。在南山的熔岩流台地中,可见到与熔岩流动相关的微地貌,如块状熔岩锥、裂缝、塌陷谷、流动构造等,这些都是新近火山喷发的特征。

(3)火山喷发产物 较早喷发的火山,其锥体上降落堆积的火山渣土壤化严重,浮岩的气孔内壁可见蚀变矿物,如沸石;熔岩台地上的块状玄武岩中长石高岭土化严重,气孔中常有后期填充的杏仁体。火山晚期喷发产物则基本没有上述现象。

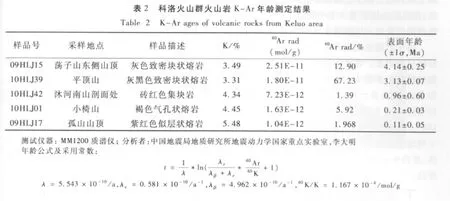

(4)年代学证据 野外工作中对区内的主要火山进行了系统采样,并对火山岩进行了K-Ar年代测定,部分火山的K-Ar年龄列于表2。结合前人数据(王承祺等,1987;邱家骧等,1991;穆治国等,1992;刘嘉麒,1999;樊祺诚等,2001;邵济安等,2008a),将区内火山活动划分为上新世(4.14 ~3.13Ma)、更新世(0.96 ~0.11Ma)与全新世(0.0075Ma)3 期。

2.1 上新世火山

科洛火山群位于小兴安岭隆起与松辽盆地地块北部接壤地带,受华夏-新华夏系构造体系的控制与影响,从上侏罗世开始,逐渐形成了NE向断续分布的断陷盆地,长40km,宽18km。盆地东西两侧为褶皱隆起带(王承祺等,1987)。该断陷盆地的基底断裂对科洛火山群的火山活动及展布具有重要影响。

上新世时期,在这一断陷盆地两侧的边缘形成了一系列NE向分布的火山,依次为荡子山、平顶山、432高地、黑山、615高地、西山、468.8高地等。受NE和NW两个方向基底断裂的影响,火山呈现出很好的线性展布。火山喷发形式总体为中心式,属斯通博利式火山。由于形成时间较早,大部分火山的火山锥已遭剥蚀殆尽,火山的残余锥体与熔岩台地之间的连贯性较好,界线模糊,火口难以找到,火山碎屑物小于火山总体积的10%。该期少数火山的火山锥为熔岩锥,受熔岩性质影响,锥体形态一般为平顶状或圆帽状,如黑山、平顶山和荡子山。火山喷发过程为:岩浆上涌到近地表处时,压力降低而岩浆内气体的出溶量不断增加,岩浆体积膨胀,内压力增加,当内压力大大超过外压力时,上覆岩石的裂隙密度带发生气体的猛烈爆炸,使岩石破碎,并打开火山喷发的出口,同时盆地边缘的基底断裂为岩浆的上涌提供了优选通道。随后岩浆较为平静地溢出,充填于沟谷等负地形之中,形成坡度较小、展布面积较大的盾形火山。除个别火山锥体保存较为完好之外,其余多遭风化剥蚀而失去原有的火山地貌特征,锥体形态不完整,甚至缺失,仅保留有盾形的熔岩台地,表现为波状起伏的低山或者丘陵地貌。

2.2 更新世火山

该区更新世火山活动根据强度可分为早更新世和中-晚更新世2个阶段。

早更新世火山活动相对平静,此时期喷发的火山有尖山、沐河南山等。下文选取喷发特征较为特殊的尖山进行详细描述。

2.2.1 尖山

尖山位于科洛火山群的西南部,海拔341m,底座直径EW向约250m,SN向约320m,锥体为尖峰状,未见火口,比高约30m。从溢流的特征来看,尖山有别于一般夏威夷式火山,其锥体较为陡立,岩流展布面积较小,整个锥体基本由柱状节理的玄武岩构成。严格来说,将尖山锥体归属于熔岩穹丘似乎更为合理,因为它属岩浆末期喷溢结束的产物。其最初是岩浆的一个主溢出口,在其东边还有另2个小的溢出口。早期岩浆从3个溢出口向四周流淌,喷发末期温度较低,黏稠的岩浆在火山通道中无力喷溢,缓慢挤出地表,形成熔岩穹。

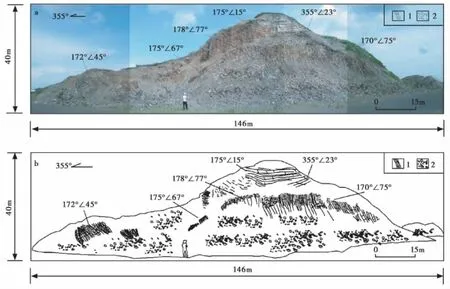

由于后期的人工开采,在尖山锥体西侧形成了一个良好的人工剖面,将锥体内部及底部的特征呈现出来。在锥体的横切面(图3)上可以看出,整个剖面基本全由柱状节理构成。柱状节理的横截面多数为六边形、五边形,也可见四边形及三边形,直径为10~20cm,节理长度不一,短者几m,长者十几m。由于横切面不是恰好切过尖山通道中心的位置,尖山熔岩穹中下部柱状节理大致竖直,略微呈放射状,从两侧向中心产状逐渐变陡(172°∠45°、175°∠67°、178°∠77°、178°∠84°),表现为侵出穹丘边缘相。顶部柱状节理产状近于水平(175°∠15°),个别地方略微倾斜(355°∠23°),表现为侵出穹丘中心相。在节理的中心部位可见许多幔源包体,直径8~10cm左右,大者可达12cm。在尖山玄武岩中还可见到一些辉石巨晶及橄榄石的捕虏晶。

图3 尖山西侧剖面图Fig.3 Cross-section of western Jianshan volcano.

柱状节理的生长面通常与冷却面相垂直,顶部柱状节理产状近于水平,个别地方略微倾斜,由此可知顶部柱状节理的冷却面处于垂直竖直方向,表明顶部为岩流溢出口。竖直发育的柱状节理表明岩浆的冷却面水平,说明喷发时岩浆是水平流动的,表现为边缘相特征。柱状节理的形成,往往要求岩浆成分相对均一、流动速度与冷却速率较慢。这样的锥体特性反映出岩浆作用后期动力条件较弱,这与早更新世火山活动相对间歇是一致的。

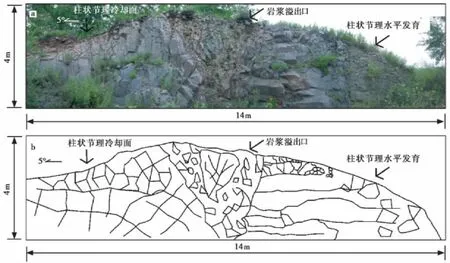

尖山锥体东侧发育2个熔岩穹丘,在穹丘的顶部同样可以观察到发育的柱状节理 (图4)。由于该剖面的深度相对较浅,未能见到侵出穹丘边缘相特征的竖直柱状节理,而主要表现为水平方向的生长。柱状节理截面为多边形,直径20~30cm,长度4~5m,平躺发育,表现为岩浆溢出口特征。

图4 尖山东侧溢出口柱状节理Fig.4 Columnar joints at eastern overflow port of Jianshan volcano.

中-晚更新世火山活动逐渐活跃,该时期的火山活动仍受NE向基底断裂控制,但喷发中心由盆地边缘向盆地内部迁移,喷发方式及喷发强度也发生相应变化,形成的火山主要包括大椅山、卡山、小椅山、孤山、沐河东南山、469高地等。该期火山主要具有以下特征:火山均由碱玄质火山渣锥和熔岩流组成,火山结构完整,火口清晰可辨,遭受的剥蚀程度相对较轻。锥体由早期降落的火山渣和晚期溅落的熔结集块岩组成。

该期火山渣主要为红色、黑色、黄褐色,形态多样,磨圆度较差,多为棱角状,粒径1~10cm,气孔极为发育,形状不规则,气孔体积可占80%以上。渣锥的主体主要由红色火山渣与黑色火山渣构成,其中红色渣靠近火口,黑色渣则在外侧,并覆盖于红色渣之上,两者之间界线明显,缺乏过渡关系。其颜色差异主要是由于火山渣降落堆积时,冷却速度不一导致氧化程度差异,从而进一步影响铁离子的氧化价态所致。

该期大多数火山的渣锥中均可见到丰富的幔源二辉橄榄岩包体,并且在沐河东南山及大椅山还发现了含金云母的二辉橄榄岩,说明地下岩浆源区较深,岩浆上升速度快,在地壳内停留时间短。大椅山、卡山、小椅山、石头沟子东侧高地的熔岩流受地形制约由南向北流淌,汇聚于盆地中心地势较低的沐河河道,对其进行改造,而后喷发的孤山熔岩流覆盖于早期熔岩流之上,堵塞了部分河道。熔岩流对于沐河河道的改造促使其下游大量洼地、河曲和沼泽的形成。这一时期的岩浆活动同时也对断陷盆地中心的地貌进行了改造,新喷发的熔岩覆盖于早期的巨厚沉积之上,形成了新的熔岩台地地貌。下文选取中-晚更新世几座具有代表性的火山及其典型剖面加以论述。

2.2.2 大椅山

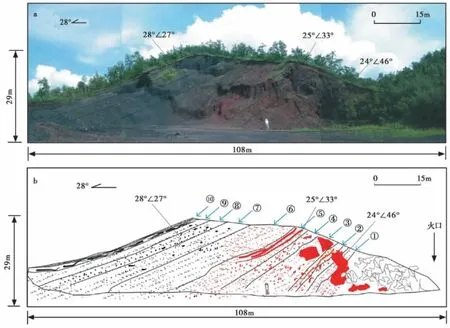

大椅山位于科洛火山群的中部,海拔高度442.4m,底座直径 EW向约600m,SN向约510m,火口内径约140m,火口深25m,比高62m。由于火口近西北方向有缺口,呈椅形,故被当地人称为大椅山。该火山地形东部较陡,西北部相对平缓,火山锥坡度角30°~35°。其南侧有一人工采场,对其南坡的破坏较严重,在采场内可看到火山锥较底部的紫红色巨厚层状熔岩、熔结集块岩,上部依次为红色及黑色火山渣。火山渣为降落堆积的产物,主要为玄武质,粒度较粗,以3~5cm为主,总体松散,呈明显分层,底部出现弱熔结现象,在该采场内可见大量的幔源包体及橄榄石捕虏晶。北侧也有一人工采场,形成一人工剖面,横切锥体(图5),为典型的近火山口降落堆积物,可见类似于层理的喷发堆积韵律,剖面堆积序列及厚度如下:

⑩风化土层,约0.5m;

⑨黑色火山渣,顶部发育薄层熔岩,约3m;

⑧黑色火山渣,松散堆积,含火山弹,产状外倾(28°∠27°),约5m;

图5 大椅山锥体北侧剖面图Fig.5 Cross-section of northern Dayishan volcanic cone.

⑦黑色火山渣,松散堆积,弱熔结,含火山弹,约7m;

⑥黑色火山渣与红色火山渣堆积,界线明显,约15m;

⑤薄层熔岩,覆盖于松散堆积的红色火山渣之上,约4m;

④红色火山渣,松散堆积,弱熔结,含火山弹,产状外倾(25°∠33°),约4m;

③顶部(靠火口内侧)为大块的红褐色熔结集块岩,底部为红色火山渣,可细分出数十层逆粒序韵律层,约8m;

②薄层熔岩覆盖于强熔结的红色火山渣之上,见逆粒序韵律层,约3m;

①顶部(靠火口内侧)为大块的红褐色熔结集块岩,底部为红色火山渣,强熔结,可细分出数十层逆粒序韵律层,产状外倾(24°∠46°),约5m。

上述堆积序列表明,火山锥由玄武质火山渣、火山弹、熔结集块岩等构成。造锥喷发方式发生过多次变化,且具有韵律性与阶段性。靠近火口内侧主要表现为溅落与降落交替进行,溅落的熔结集块岩夹杂覆盖于红色火山渣之上,导致内侧的火山渣高度熔结,在熔结面上可见到清晰的淬火边。由内向外,锥体的产状逐渐变缓,降落渣的厚度变薄,靠外侧的黑色火山渣熔结程度较低。大椅山的火山喷发过程大致为早期发生较强爆破,降落堆积,形成一个较为完整的降落渣锥,降落渣锥的形成过程又可以根据红色、黑色火山渣的接触关系及逆粒序堆积韵律层推断为阶段性、间歇性造锥。喷发后期,爆破作用减弱,岩浆碎屑化程度降低,降落与溅落交替进行,在火口垣上形成溅落堆积的熔结集块岩。火山活动末期,熔岩流从锥体底部溢出,裂解火山锥,冲破西北侧火口垣,形成近西北的破火口。从破火口溢流出的熔岩流向西流淌,遇到西侧中新世432高地的熔岩台地受阻,略微爬升覆盖,而后向北侧地势最低的盆地中心流淌,堵塞了沐河南侧的部分河道。

2.2.3 小椅山

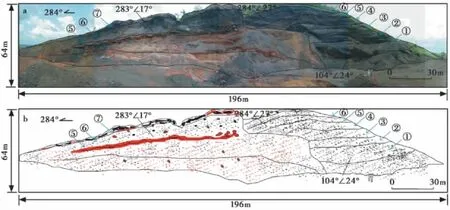

小椅山位于大椅山东侧约6km处,由东西2个降落渣锥叠置构成火山锥的主体,东西两锥体各有一个火口。西侧锥体海拔高度456m,比高66m,底座直径约500m。火口近圆形,火口垣内坡角23°,外坡角19°,内陡外缓,火口垣宽度在8m左右,破火口方向为165°。东侧锥体海拔高度439m,比高59m,底座直径约400m,火口近圆形,破火口方向为300°。西侧锥体已被人工开采,从剖面上可看出其几乎全由降落渣锥组成。碱玄质火山渣为降落堆积的主要产物,粒度较粗,以3~5cm为主,总体松散,呈明显分层,底部出现弱熔结现象。剖面横切锥体 (图6),堆积结构如下:

⑦红色熔结集块岩,约4m;

⑥松散堆积红色夹黑色火山渣,呈现堆积层理,产状内倾(284°∠27°),夹杂火山弹、熔岩饼(直径0.2~0.5m),5~10m;

⑤松散堆积黑色火山渣夹棕黄色火山渣,左侧见红色薄层熔岩,岩流表面见流动拉伸构造,约6m;

④松散堆积黑色火山渣,呈现堆积层理,产状趋于水平,约7m;

③黑色火山渣夹棕黄色火山渣,松散堆积,约8m;

②黑色火山渣夹棕黄色火山渣,弱熔结,约7m;

①底部黑色火山渣夹杂棕黄色火山渣,呈现堆积层理,产状外倾(284°∠27°),约12m。

剖面的组成结构表明,小椅山喷发时爆破强度较大、岩浆碎屑化程度高,属于强斯通博利式喷发。造锥过程为:早期强爆破形成降落渣锥,火山渣粒度小、棱角分明,展布面积广。而后间歇性喷发形成不同的堆积层理,其间不断有半塑性熔浆团块抛出,降落到渣面上,冷凝固化为熔岩饼。堆积层理的产状可以指示降落及堆积的方式。随着爆破程度降低,岩浆溅落在火口垣之上形成熔结集块岩。后期岩浆溢出,破坏锥体,流向盆地中心低洼地带,覆盖在早期沉积地层之上。

图6 小椅山西南侧剖面图Fig.6 Cross-section of southwestern Xiaoyishan volcanic cone.

小椅山东侧的锥体形成机制与其西侧类似,都属于比较强的爆破成因。与该期其他火山相比,小椅山爆破强度更大。

2.2.4 小孤山

小孤山位于科洛断陷盆地的中心,海拔高度329m,比高39m,底座直径约200m。火口垣内侧坡度较缓,约15°左右,外侧坡度上缓下陡,上部约15°左右,下部可达30°。火口被后期熔岩流改造而残缺,有2个溢出口,主溢出口方向为20°,次溢出口方向为320°。东侧火口垣被熔岩流拖拽拉长,火口垣较宽,宽约15m,西侧火口垣被熔岩流冲断带离主锥,在残缺火口的西北侧留下一残余火口垣。小孤山锥体相对较小,由火山渣及熔岩叠加形成,在其西南侧有一人工开采的剖面(图7),堆积序列如下:

④风化土质层,顶部有溅落堆积,下部为带气孔薄层熔岩,约5m;

③中厚层较致密熔岩,顶部发育气孔,气孔拉长,具一定的定向性,约10m;

②厚层致密熔岩,气孔较少,但发育条带结构,夹杂薄层气孔状浮岩质条带,约15m;

①红色火山渣,松散堆积,粒度中等,磨圆差,与上部厚层熔岩强熔结接触,约5m。

锥体剖面上的堆积层序在一定程度上反映了火山喷发及造锥的过程。火山喷发早期,岩浆中挥发份含量较高,较强爆发形成降落渣锥,降落碎屑物为碱玄质红色火山渣,含有少量火山弹、熔岩饼。其后由于岩浆中挥发份减少,喷发能量减弱,岩浆碎屑化程度变小,火山活动转变为岩浆喷溢,大量的岩浆溢出,破坏早期形成的碎屑锥,在20°、320°方向形成2个溢出口,将火口垣拆分破坏。溢出的岩浆向北侧地势最低的沐河河谷流淌,占据了河道的大半部分;向南地势相对较高,岩浆没有足够动力将锥体完全破坏,只能覆盖穿插于渣锥之上;向东流淌的熔岩流遇到先期喷发的岩流,叠加其上。喷发后期少量的岩浆溅落到锥体内侧顶部,形成较为陡立的内壁,主要为熔结集块岩。剖面中部的熔岩层表现出岩浆上下冷凝差异。熔岩层靠下部冷凝慢,较为致密,气孔少而小,定向性较差。中部致密程度相对降低,气孔向上逐渐发育,呈现出一定的定向性,指向顶部。顶部岩浆冷凝最快且流动性最大,在剪切力控制下普遍发育薄层熔岩,可见气孔定向排列,指向岩浆流动方向。由于顶部岩浆的快速冷凝,导致一些挥发份来不及完全逃逸便被圈闭于熔岩之中,等到完全固结成岩后常常可见致密的薄层熔岩层中间夹着气孔状玄武质浮岩,两者相熔结。后期由于差异风化,浮岩先被剥蚀,导致出现一组组平行的似节理缝隙,而致密部分破碎呈瓦片状。

图7 小孤山西南侧剖面图Fig.7 Cross-section of southwestern Xiaogushan volcanic cone.

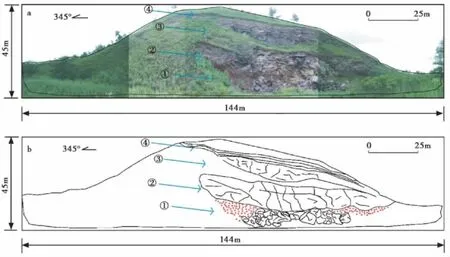

2.3 全新世火山

进入全新世以后,南山喷发,为斯通博利式喷发的火山。南山位于科洛火山群的南部,海拔高度447.1m,比高87m,底座直径约800m。火口内径140~150m,火口垣宽约20m。其火口浑圆,且保存完好。在其北西侧山腰处发育一寄生火山锥,火口为漏斗状,有松散碎屑覆盖。寄生火山锥靠近主火山口的一侧坡度大,而向锥脚方向逐渐变缓。南山由碱性玄武质火山渣锥和熔岩流组成,规模较大,锥体及火口保存完好,岩浆溢出率高,流动距离较远,覆盖面积达19km2(王承祺等,1987)。火山活动经历了早期较强爆发和晚期大规模岩浆溢出过程:早期降落锥主要由火山渣和少量火山弹组成,火山渣红色黑色兼有,晚期溅落堆积的熔结集块岩叠加其上(图8)。在其火口内壁上还可见喷气孔。

南山火山爆发后期有大规模的熔岩流溢出,向东、西、南3个方向流淌,充填于沟谷和低洼地带,不同期次熔岩流单元堆叠交汇,形成近EW向展布、北高南低的波状熔岩台地。在其南侧熔岩流台地中,可见到与熔岩流动有关的微地貌,如块状熔岩锥、裂缝、塌陷谷、流动构造,这些都是新近火山喷发的特征。南山喷发后期溢出的大量熔岩流对科洛河下游的河道进行了改造,熔岩流侵占了部分河道,改变了科洛河的原始流向。河流的截直为曲,河曲发育,下游未干涸的沼泽、洼地等都是科洛河道被改造的证据。

作为区内最新的火山,南山保留了较为完整的火山结构和清晰的火山地貌。

图8 南山火山锥体地质图Fig.8 Geologicalmap of Nanshan volcanic cone.

3 火山活动演化

科洛火山群位于科洛-五大连池-二克山富钾火山岩带的北缘,3个火山群近NS向呈带状分布,在构造位置上位于NNE向断裂带(大兴安岭、嫩江、松嫩裂谷西缘)与NW向断裂带(小兴安岭及松嫩裂谷北缘)派生的构造线上(邱家骧等,1991)。在科洛火山区内,由这2个断裂带派生的构造十分发育,如NNE向断裂主要包括沐河断裂、西荒-田家窝棚断裂等;而NW向断裂,主要有西山后屯断裂、葡山断裂、洛河断裂等(王承祺等,1987)。这些次一级的断裂相交汇构成了网格状构造,而断裂的交汇点对火山群中火山口的位置起到了一定的控制作用。

上新世以来,科洛火山群的火山开始活跃并喷发,早期以中心溢流喷发为主,区内黑山、荡子山、平顶山等以此种方式喷发,溢出较大规模的熔岩流,在断陷盆地边缘形成范围较大的盾形熔岩地貌。火山锥呈NE-SW向线性排列,与区内的断裂发育相对应。

进入早更新世后,火山活动相对平静,火山喷发数量少,且规模较小。中更新世到全新世,科洛地区火山活动开始进入活跃期,这一时期也是科洛-五大连池-二克山富钾火山岩带集中喷发的时期,其中五大连池中更新世喷发的火山达12座,喷出物分布范围约530km2(邱家骧等,1991),二克山也在这一时期喷发。中-晚更新世科洛火山群的火山活动进一步改造了断陷盆地中心的地貌特征,大椅山、小椅山、卡山、小孤山等火山陆续喷发,其熔岩流汇聚于盆地中心,相互叠置,覆盖于早期的沉积地层之上。这一时期的火山活动对盆地内分布的河流同样起到了改造作用。沐河、科洛河受到影响,河道变窄、弯曲、部分干涸,下游形成许多洼地、河曲以及沼泽。

进入全新世以后,位于盆地西南部的南山喷发,形成新一期的熔岩地貌,如块状熔岩锥、裂缝、塌陷谷、流动构造等。

由此可知,本区火山活动的迁移、展布、喷发方式与区内的断裂发育紧密相关。喷发中心的迁移可能是由于盆地边缘溢流的岩浆冷却固结堵塞了早期的岩浆通道,导致喷发中心向内部迁移,因而选择更为薄弱的破裂喷发的结果。

4 结论

(1)根据科洛火山群的火山结构组成、火山地貌、火山喷发产物的风化程度,结合前人已发表的关于科洛火山的K-Ar年龄数据,将区内新生代火山活动划分为上新世、更新世与全新世3期。火山活动演化从上新世开始,中更新世到全新世进入活跃期,而该时期也是整个科洛-五大连池-二克山富钾火山岩带火山活动的活跃期。

(2)本区构造断裂的发育与火山活动密切相关。上新世开始在盆地的东西两侧边缘形成NE向线性展布的火山,其展布方式与基底断裂相呼应。早更新世火山活动相对平静。中-晚更新世到全新世,火山活动进入高潮期,喷发中心由盆地边缘向盆地中心迁移。此时期火山的熔岩流覆盖断陷盆地的大部分区域,并对盆地内河流进行改造。简言之,断陷盆地制约了火山活动,而火山活动又反过来改造断陷盆地。

(3)科洛火山群大多数火山由碱玄质火山渣、熔结集块岩和碱玄岩组成,属于斯通博利式喷发的火山。

致谢 中国地震局地质研究所陈生生同志在野外工作中提供了帮助;文章校正修订得到了中国科学院地质与地球物理研究所胡妍同志的帮助,在此一并表示感谢。

白志达,王剑民,许桂玲,等.2008.内蒙古察哈尔右翼后旗乌兰哈达第四纪火山群[J].岩石学报,24(11):2585—2594.

BAIZhi-da,WANG Jian-min,XU Gui-ling,et al.2008.Quaternary volcano cluster of Wulanhada,Right-back-banner,Chahar,Inner Mongolia[J].Acta Petrologica Sinica,24(11):2585—2594(in Chinese).

樊祺诚,隋建立,刘若新.2001.五大连池、天池和腾冲火山岩Sr、Nd同位素地球化学特征与岩浆演化[J].岩石矿物学杂志,20(3):233—238.

FAN Qi-cheng,SUI Jian-li,LIU Ruo-xin.2001.Sr-Nd isotopic geochemistry and magmatic evolutions of Wudalianchi volcano,Tianchi volcano and Tengchong volcano [J].Acta Petrologica Et Mineralogica,20(3):233—238(in Chinese).

金志云,周珣若,杜向荣.1987.五大连池等地钾质碱性玄武岩、幔源包体的微量元素特征及成因信息[J].现代地质,1(1):93—102.

JIN Zhi-yun,ZHOU Xun-ruo,DU Xiang-rong.1987.Characteristics of the trace elements in potassic alkaline basalts and mantle source inclusions and their genesis information from Wudalianchi and other regions [J].Geoscience,1(1):93—102(in Chinese).

刘嘉麒.1987.中国东北地区新生代火山岩的年代学研究[J].岩石学报,4:21—31.

LIU Jia-qi.1987.Study on geochronology of the Cenozoic volcanic rocks in Northeast China[J].Acta Petrologica Sinica,4:21—31(in Chinese).

刘嘉麒.1988.中国东北地区新生代火山幕[J].岩石学报,1:1—10.

LIU Jia-qi.1988.The Cenozoic volcanic episodes in Northeast China[J].Acta Petrologica Sinica,1:1—10(in Chinese).

刘嘉麒.1999.中国火山[M].北京:科学出版社.13—28.

LIU Jia-qi.1999.Chinese volcanoes[M].Science Press,Beijing.13—28(in Chinese).

刘蒙华.1986.在科洛碱性玄武岩中发现金云母尖晶石二辉橄榄岩包体[J].地质地球化学,7:69—70.

LIU Meng-hua.1986.Phlogopite-spinel lherzolite discovered in the alkalibasalts from Keluo [J].Geology-Geochemistry,7:69—70(in Chinese).

刘蒙华.1987.黑龙江科洛火山群中发现的巨晶和捕虏晶[J].地球科学-中国地质大学学报,3:240.

LIU Meng-hua.1987.Megacrysts and xenocrysts of Keluo volcanoes,Heilongjiang Province[J].Earth Sciences-Journal of China University of Geosciences,3:240(in Chinese).

莫友忱.1982.科洛新生代火山岩岩石特征.兴安岭区测[M].1—11.

MO You-chen.1982.Characteristic of Keluo Cenozoic Volcanic Rocks.Daxinganling Regional Geological Survey[M].1—11(in Chinese).

穆治国,刘驰,黄宝玲,等.1992.黑龙江科洛晚新生代火山岩K-Ar定年和地球化学[J].北京大学学报(自然科学版),28(6):733—744.

MU Zhi-guo,LIU chi,HUANGBao-ling,etal.1992.K-Ar ages and geochemistry of the Late-Cenozoic volcanic rocks in Keluo,Heilongjiang Province[J].Acta Scicentiarum Naturalum Universitis Pekinesis,28(6):733—744(in Chinese).

邱家骧,吴志勤,杜向荣.1987.黑龙江省二克山-五大连池-科洛富钾火山岩中幔源包体的研究[J].现代地质,1(Z1):344—356.

QIU Jia-xiang,WU Zhi-qin,DU Xiang-rong.1987.Investigation on mantle-derived inclusions from K-rich volcanics in Erkeshan-Wudalianchi-Keluo,Heilongjiang Province[J].Geoscience,1(Z1):344—356(in Chinese).

邱家骧,廖群安,刘蒙华,等.1991.五大连池-科洛-二克山富钾火山岩[M].武汉:中国地质大学出版社.

QIU Jia-xiang,LIAO Qun-an,LIU Meng-hua,et al.1991.Potassium-rich Volcanic Rocks in Wudalianchi-Keluo-Erkeshan[M].China University of Geosciences Press,Wuhan(in Chinese).

邵济安,张文兰.2008a.演化中的裂谷带:五大连池火山岩带[J].地学前缘,15(6):241—250.

SHAO Ji-an,ZHANGWen-lan.2008a.The evolving rift belt:Wudalianchi volcanic rock belt[J].Earth Science Frontiers,15(6):241—250(in Chinese).

邵济安,张文兰,张聪.2008b.五大连池火山岩带的地幔富集作用[J].岩石学报,24(11):2485—2494.

SHAO Ji-an,ZHANGWen-lan,ZHANG Cong.2008b.Mantle enrichment of Wudalianchi volcanic rock belt[J].Acta Petrologica Sinica,24(11):2485—2494(in Chinese).

王承祺,杜向荣,刘继贤.1987.科洛-五大连池-二克山火山群[J].华东地质学院报,10(2):12—62.

WANG Cheng-qi,DU Xiang-rong,LIU Ji-xian.1987.Keluo-Wudalianchi-Erkeshan volcanoes[J].Journal of East China Geological Institute,10(2):12—62(in Chinese).

吴志勤.1986.新生代火山岩中巨晶及深源包体的发现[J].地质科技情报,3:30.

WU Zhi-qin.1986.Megacrysts and mantle xenoliths discovered in Cenozoic volcanics [J].Geological Science and Technology Information,3:30(in Chinese).

张文兰,邵济安,王汝成,等.2010.荡子山白榴霓霞岩包体中富Sr磷灰石的发现及其成因矿物学研究[J].科学通报,55(33):3214—3225.

ZHANGWen-lan,SHAO Ji-an,WANG Ru-cheng,et al.2010.Sr-rich apatite from the Dangzishan leucitite-ijolite xenoliths(Heilongjiang Province):Mineralogy andmantle-fluidmetasomatism[J].Chinese Science Bulletin,55(33):3214—3225(in Chinese).

GEOLOGICAL STUDIESON KELUO VOLCANIC CLUSTER,HEILONGJIANG PROVINCE

ZHANG Liu-yi1)LINi1)FAN Qi-cheng1)ZHAO Yong-wei1)CAO Yuan-yuan1)PAN Xiao-dong2)

1)Key Laboratory of Active Tectonics and Volcano,Institute of Geology,China Earthquake Administration,Beijing 100029,China

2)Earthquake Administration of Jilin Province,Changchun 130022,China

Keluo volcanic cluster,which covers an area of ca.350km2,is located between the Greater Khingan Mountains and the Songnen Plain,Heilongjiang Province,and in the north of the famous Wudalianchi volcanic cluster.Twenty-three Cenozoic volcanoes that primarily consist of alkaline basalts are distributed along the Keluo River.The activities and distribution of this volcanic cluster are largely controlled by the regional basement faults,and consistentwith the special tectonic setting of NE-trending fault basin.The Strombolian-type central eruption is the predominant eruptive type in this area.Volcanic activities in this area can be divided into three periods,namely,Pliocene period,Pleistocene period and Holocene period.

During the Pliocene,a series of central-overflow-type volcanoes,which situated on the edge of the basin,were formed along the NE-trending faults.However,except for some shield lava platforms,most of the original volcanic geomorphic features have been destroyed by weathering.The volcanic activities of early Pleistocene were relatively quiet.But the eruption activities of the Mid-and Late-Pleistocene were also controlled by the NE-trending basement faults,and the eruptive center,type and intensity were all changed aswell.These volcanoes aremainly composed of alkali-basaltic scoria cones and lavas.The Holocene volcanoes,as represented by Nanshan,have similar eruptive type and composition to the former ones,but their volcanic structures are well preserved.Somemicro-morphological characteristics can be easily recognized at their outcrops.On the whole,the lava covered the former sedimentary strata and changed the river flows attributed to the volcanic activities of Keluo volcanic cluster,as a result,the original geomorphy in the basin was totally altered.

Heilongjiang Province,Keluo volcanic cluster,volcanic geology,chronology

P317.3

A

0253-4967(2012)01-0145-15

10.3969/j.issn.0253-4967.2012.01.014

2011-12-13收稿,2012-02-02改回。

国家自然科学基金项目(40672043)、地震动力学国家重点实验室开放课题(LED2010B07)和中国地震局地质研究所基本科研业务专项(IGCEA-1102)共同资助。

张柳毅,男,1985年出生,2009年毕业于成都理工大学地球化学专业,中国地震局地质研究所在读硕士研究生,现主要从事火山岩岩石地球化学研究,电话:010-62009171,E-mail:zhangshuaiyi09@mails.gucas.ac.cn。