溪洛渡水电站尾水岔洞设计

刘 跃,杨怀德

(1.中国水电顾问集团成都勘测设计研究院,四川 成都 610072;2.四川大学 水利水电工程学院,四川 成都 610065)

1 前 言

溪洛渡水电站主要由拦河大坝、泄洪消能建筑物、引水发电建筑物等组成。采用首部式地下厂房,分左右岸布置,每岸分别安装9台机组,共安装18台机组。溪洛渡坝址区河段顺直,两岸山体完整,呈对称的U形河谷,引水发电系统顺应两岸地形条件呈基本对称的布置格局,左、右岸各成一套独立的系统。引水发电系统由电站进水口、压力管道、主厂房、主变室、尾水调压室、尾水洞、尾水洞出口等建筑物组成。

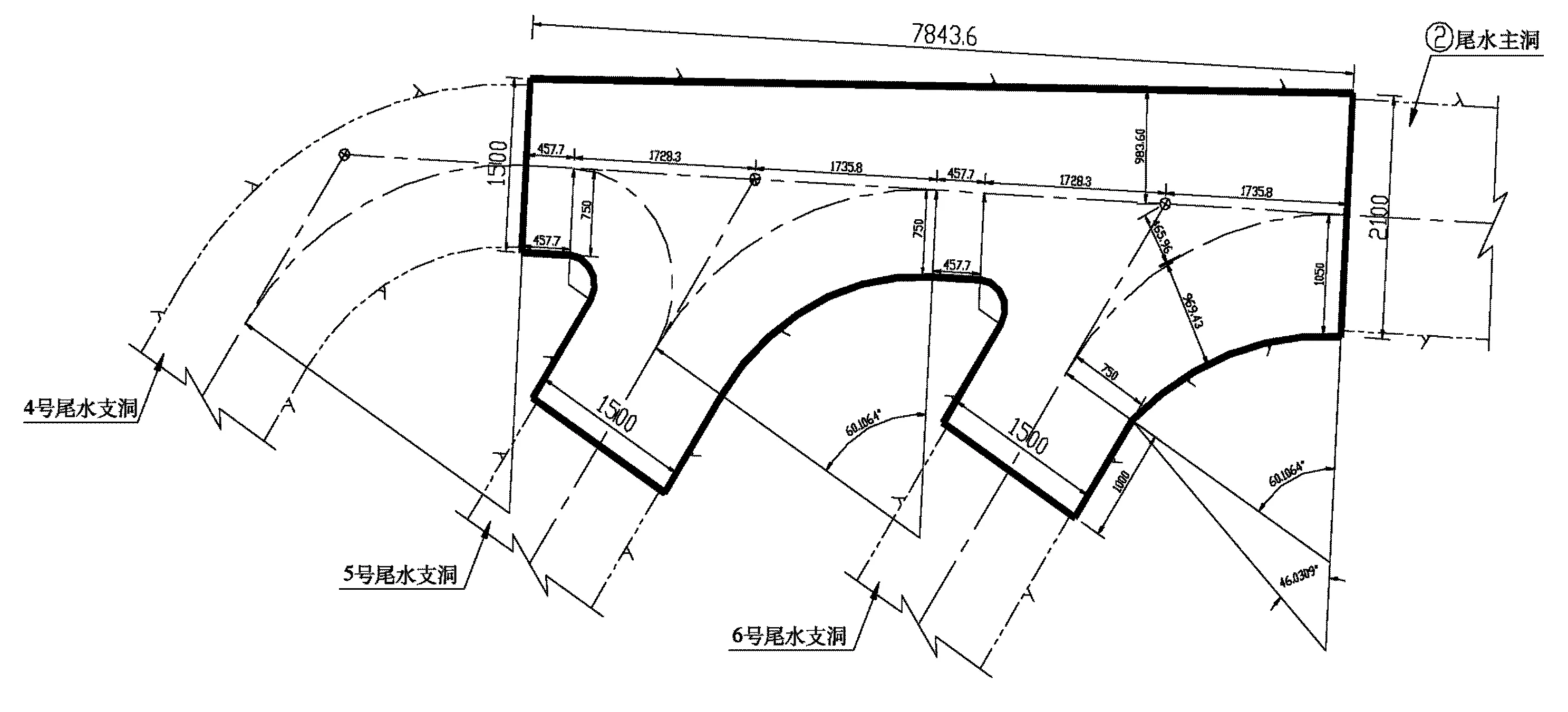

溪洛渡水电站尾水系统采用“三机一室一洞”布置方式,尾水连接管与尾水洞的连接方式采用在调压室室外交汇方式。尾水岔洞是由尾水支洞和尾水主洞交叉而成,形成三维空间隧洞结构,在交叉口处隧洞最大跨度约为28m,高度20m。岔洞体型及结构受力复杂,既承受施工期的内外水压力、围岩开挖释放应力和灌浆压力,又受到运行期调压室涌浪压力作用,因此在尾水岔洞设计中既采用了常规方法又采用了三维有限元分析方法,通过两种方法分析计算,提出了尾水岔洞施工期支护设计参数及结构配筋。

2 尾水岔洞开挖支护及结构设计

2.1 尾水岔洞地质条件

尾水岔洞深埋段上覆岩体厚500m左右,水平埋深500~700m。岔洞顶拱岩性为P2β5的玄武岩和上部的角砾集块熔岩以及P2β6下部的斑状玄武岩。边墙岩性大部分为P2β5层的致密状玄武岩,下部为P2β4层角砾集块熔岩,岩流层产状为N25°~35°,E/SE∠7°~15°。岩体层间错动带总体不太发育。C5层间错动带分布较连续,错动面起伏粗糙,错动带一般宽5~15cm,由角砾组成,局部有少量岩屑,工程类型以裂隙岩块型为主。层内错动带在P2β5层下部致密状玄武岩和P2β6层中部斑状玄武岩内较发育,局部呈带状分布,挤压紧密,工程类型多为裂隙岩块型,部分为含岩屑角砾型,岩体较破碎,呈镶嵌结构。

尾水岔洞沿线岩体节理裂隙不发育,优势方向主要有:①N60°~80°E/SE∠65°~75°;②N40°~60°W/SW∠70°~80°。③N10°~20°W/SW∠40°~50°,④N20°~40°E/NW∠60°~80°;⑤N40°~60°E/SE(NW)∠20°~40°;⑥N20°~40°W/NE(SW)∠10°~20°。岩层透水性微弱,地下水不活跃。围岩类别以Ⅱ类为主,有较好的围岩稳定条件;局部层间、层内错动带发育段为紧密镶嵌结构,围岩类别为Ⅲ1类。围岩的物理力学参数建议值见表1。

初始地应力在水平和垂直埋深超过250m处,三向主应力分别为:σ1=-15.0~-18.0 MPa,近水平,方向为N60°~70°W,σ2=-10.0~-15.0 MPa,近垂直方向,σ3=-4.0~-7.5 MPa,近水平。

2.2 尾水岔洞的施工期三维有限元计算分析

鉴于溪洛渡尾水洞规模大、结构型式较复杂,设计选取了左岸2号尾水洞为代表,对尾水岔洞围岩稳定及衬砌结构进行三维有限元计算分析,了解尾水岔洞施工期工况下的围岩应力、位移、变形和塑性

表1 尾水岔洞围岩分类及物理力学参数建议值

区等情况,并进行研究比较,提出推荐的支护型式;根据各计算断面地质资料和内、外水头值,计算尾水岔洞衬砌结构在施工期、运行期及检修期的应力、变形,提出合理的配筋面积。

采用FLAC3D程序建立三维分析模型,模拟实际施工过程,研究喷锚支护的施工过程;永久衬砌与围岩的相互作用以及外、内水荷载、回填灌浆压力对围岩稳定的影响;分析围岩在各阶段的变形场与应力场、塑性区等及支护结构的内力与变形特点。

模型模拟的范围为:顺尾水流向400m,顺尾水调压室横轴方向350m,计算模型的顶部取到地面,上覆岩层厚度为500m,底部取到尾水洞底板以下75m高程。整个模型全部采用六面体八节点单元,共有单元66 850个,节点71 722个。在2号尾水洞周围的网格尺寸相对较小,对地层的模拟比较细致,而在近地面区域,单元尺寸较大。考虑1号尾水洞和3号尾水洞距离2号尾水洞较近,对其有影响,为了便于建模,进行了一定的简化,将洞形由城门洞形变成了矩形。三维模型见图1。2号尾水洞计算平面见图2。

计算中施工期回填灌浆压力0.3MPa,运行期最大内水压力81.18m水头,检修期最大外水压力43.4m(外水压力折减系数按0.8计算)。

尾水洞开挖顺序为:按照围岩稳定最不利的开挖顺序,即先开挖1号尾水洞和3号尾水洞,再开挖尾水调压室,最后开挖2号尾水洞,所有开挖都是一次成洞。整个开挖过程由7个开挖步组成。

2.2.1 施工期围岩稳定及应力计算

(1) 构造应力作用下无支护开挖计算成果

图1 溪洛渡左岸尾水岔洞三维模型示意

考虑构造应力的作用,在无支护情况下,左岸尾水洞围岩变形、塑性区、应力集中和释放都主要发生在尾水洞的6号岔洞和5号岔洞,而4号岔洞的变形和塑性区则较小。无论哪种工况,顶拱最大沉降都发生在6号岔洞和5号岔洞,这是最危险区域,是观察注意的重点区。在6号和5号岔洞,顶拱和底板处有部分岩体进入了塑性区,但塑性区范围都不大,约2~3m;应力释放区域也不大,主要集中在6号和5号岔洞顶拱之间的区域。

由于水平方向应力的增大,边墙位移(即X和Y方向位移)比只考虑自重作用时有了明显的增加,对开挖稳定有利,特别是在边墙与C5断层相交的区域,出现了较大的水平变形,因此在开挖时应该注意对这一部位的监测。

开挖过程中的位移、应力特性值见表2。

(2) 构造应力作用下有支护开挖计算成果。根据工程类比初拟尾水岔洞主要支护参数为:

图2 左岸2号尾水岔洞计算平面

开挖步位移/mm最小主应力σ3/MPa最大主应力σ1/MPa拱顶底板岔洞顶拱与边墙相交处拱顶两侧及岔洞边墙主洞及岔洞开挖-34.011.3-26.206号支洞开挖-44.015.4-26.805号支洞开挖-46.015.0-29.904号支洞开挖-47.015.0-26.40.9

Ⅱ类围岩尾水主洞洞段,沿顶拱和侧墙设系统锚杆φ25,长4.5m,间、排距1.5m,外露0.5m,梅花形布置。

Ⅲ1类围岩尾水主洞洞段,沿顶拱系统锚杆φ28,长6.0m,间、排距1.2m,外露0.5m,梅花形布置;沿侧墙设系统锚杆φ25,长4.5m,间、排距1.5m,外露0.5m,梅花形布置。

Ⅲ2~Ⅳ类围岩尾水主洞洞段,沿顶拱系统锚杆φ28,长6.0m;φ32,长9.0m;间、排距1.2m,外露0.5m,交错布置。沿侧墙设系统锚杆φ25,长4.5m;φ28,长6.0m;间、排距1.5m,外露0.5m,交错布置。

在开挖的同时进行锚杆支护模拟,锚杆单元的参数见表3。模拟时共生成锚杆单元6 504个。

表3 锚杆单元参数

考虑构造应力的作用,在系统锚杆支护情况下,左岸尾水洞围岩的变形、塑性区、应力集中和释放都主要发生在6号岔洞和5号岔洞,而4号岔洞变形和塑性区则较小。无论哪种工况,顶拱最大沉降仍然都发生在6号岔洞和5号岔洞。在6号和5号岔洞处,顶拱和底板处有部分岩体进入了塑性区,但塑性区范围及应力释放区域也不大。

从无支护开挖与支护开挖计算结果对比来看,两者的变形量基本一致;支护开挖时最大拉应力比无支护时要小0.1MPa左右。

开挖支护后的位移、应力特征值见表4。

各断面的锚杆轴力分布表明,断面两侧轴力基本在300kN以内,说明采用的锚固支护方案可行。

表4 开挖支护后位移、应力特性值

(3)尾水岔洞支护开挖支护设计

通过对2号尾水岔洞开挖条件下围岩稳定情况的分析,左岸尾水洞围岩变形、塑性区、应力集中和释放都主要发生在6号支洞和5号支洞与主洞交汇区,顶拱最大变形值47mm,顶拱和底板处有部分岩体进入了塑性区,但塑性区范围不大,约2~3m。结合现场出露的地质情况以及考虑到层间层内错动带的影响,设计最终提出的开挖支护方案为:

沿岔洞顶拱及拱脚以下3m直墙范围内布置系统锚杆φ28,长6.0m;φ32,长9.0m;间、排距1.2m,外露0.5m,交错布置。沿侧墙布置系统锚杆φ25,长4.5m;φ28,长6.0m;间、排距1.5m,外露0.5m,交错布置。对于顶拱出露的层间或层内错动带,采用φ32,长9.0m的随即锚杆进行锁口支护。沿顶拱和侧墙喷混凝土,厚10cm,顶拱挂钢筋网φ6.5,网格尺寸0.15m×0.15m 。

从现场开挖施工及围岩变形监测成果来看,尾水岔洞支护方案是安全合理的。

2.2.2 尾水岔洞衬砌结构设计

(1)计算工况。尾水岔洞衬砌结构计算考虑了施工期、运行期、检修期三个工况。

(2)计算结果。尾水岔洞全部开挖完成后将施加永久性衬砌,混凝土衬砌厚度为1.5m。计算结果显示,以运行期为控制工况。在运行期工况下,各典型断面的最大、最小主应力分布特征见表5。典型初砌断面分布见图3。

图3 典型衬砌断面分布

断面σ1σ3岔洞拱顶最大主应力Ⅰ-Ⅰ1.72-0.84Ⅱ-Ⅱ1.22-15.75Ⅲ-Ⅲ1.39-0.85Ⅳ-Ⅳ1.13-0.86Ⅴ-Ⅴ0.94-24.192.96

(3)配筋设计。从三维有限元计算成果来看,尾水岔洞应力较小。考虑到有限元计算无法模拟一些特定的地质现象,如软弱结构面等,实际配筋参数还要根据与之相连接的尾水支洞和主洞的结构配筋情况来综合选取。尾水支洞和主洞为标准的城门洞形断面,采用规范推荐的边值法计算,其配筋成果为:

Ⅲ1类围岩主洞:内层9φ32,拱脚和墙脚9φ25加强短筋;外层9φ36;分布钢筋φ25@20cm。

Ⅲ1类围岩支洞:内层8φ32,拱脚8φ20加强短筋;外层8φ28;分布钢筋φ20@20cm。

综合主、支洞配筋,尾水岔洞实际配筋参数为:内层9φ32,拱脚和墙脚9φ25加强短筋;外层9φ36;分布钢筋φ25@20cm。在岔洞三角形平顶拱区域,不布设分布钢筋,采用三向受力主筋交汇的方式布置,以加强顶拱的受力。此外,岔洞初期支护的锚杆外露0.5m,混凝土浇筑时需焊接相同直径的钢筋,与衬砌内层钢筋焊接,以加强衬砌的整体性,使围岩与衬砌更紧密结合,共同承载。

3 讨 论

在对尾水岔洞分析过程中,由于没有尾水岔洞位置的实测应力值,计算中利用附近实测应力点对岔洞部位进行了初始地应力反演计算,计算结果可能会与实际地应力有所出入,从而影响尾水岔洞的围岩应力情况。在三维建模过程中,岔洞周边的围岩的节理、裂隙还无法模拟,可能也会对计算结果有所影响。目前,在对隧洞的围岩进行力学分析时,计算采用天然状态下围岩参数,未考虑在开挖爆破后产生一定范围的松动圈,表层围岩的参数可能要发生一些变化。

根据现场尾水洞开挖施工情况,设计提出的支护参数是合理的。在施工过程中,我们进行了动态设计,针对局部岩体进行了临时加固措施,保证了施工期安全。