浅谈“磁”

钱 霞

(聊城大学物理科学与信息工程学院,山东 聊城 252059)

浅谈“磁”

钱 霞

(聊城大学物理科学与信息工程学院,山东 聊城 252059)

“磁”是自然界广泛存在的现象.本文阐述了“磁”的来源,分类,磁性材料在磁悬浮列车、磁存储等方面的应用,同时也阐述了生物磁现象、生物磁的导航功能及在医学等方面的应用.

磁;磁性材料;生物磁

人们对磁的认识可以追溯到远古时代,我国古代司南的应用就是最好的例证.在西方,人们对磁的认识同样可以追溯到远古时代.传说在古希腊,牧人玛格内斯在克里特岛的艾达山上,他的皮鞋底的钉子和手杖的铁尖被大地牢固地吸引以至他很难离开.他努力探究原因,发现了一种奇妙的石头,这个石头就是现在所说的磁铁矿.还有寓言讲到,有一座有很大吸引力的磁山,它能够吸出距离它相当远的船上的钉子.在亚历山大城亚西诺寺庙,它用磁铁矿建成拱形屋顶,目的就是为了要把皇后的铁铸像悬在空中.磁铁的英文名字magnet的来源也有着美妙的故事.据说在古代希腊,在小亚细亚靠近玛格尼西亚(Magnesia)的地方发现了磁铁矿,magnet(磁铁)的说法就来自于Magnesia[1].

1 磁的起源

那么是不是只有磁铁矿才具有磁性?磁性来源于哪里呢?我们知道,构成所有物质的原子是由带正电的原子核和核外带负电的电子构成的,带电粒子的运动就会产生磁矩.由于原子核的质量远大于电子的质量,原子核的磁矩远小于电子的磁矩,核磁性只有电子磁性的约千分之一或更低,所以通常在考虑原子磁矩时,原子核的磁性被忽略不计.只有在某些情况下,原子核磁矩必须被考虑以及应用,例如现在医学上应用的核磁共振成像(也常称磁共振CT),便是应用氢原子核的磁性.

那么电子的磁性又是怎样的呢?从科学研究已经知道,原子中电子的磁性有两个来源.一是电子本身具有自旋,因而能产生自旋磁性,称为自旋磁矩;另一个是原子中电子绕原子核作轨道运动时产生的轨道磁性,称为轨道磁矩.电子的转动会使电子本身具有磁性,成为一个小小的磁铁,具有N极和S极.也就是说,电子就好像很多小小的磁铁绕原子核在旋转.这种情况实际上类似于电流产生磁场的情况.既然电子的转动会使它成为小磁铁,那么原子乃至整个物体会不会就自然而然地也成为一个磁铁了呢?当然不是.只有少数物质如铁、钴、镍等才具有比较强的磁性.我们知道,原子核外电子在轨道中的分布是有规律的.如果所有电子轨道中排满了电子,轨道中具有向上自旋和向下自旋的电子数目一样多,这样它们产生的磁矩会互相抵消,整个原子以至于整个物体对外没有磁性,整个物质会由于电子在磁场中具有电磁感应现象而表现为抗磁性.如果原子核外电子没有排满轨道,自旋方向不同的电子数目不同,电子磁矩不能相互抵消,导致整个原子具有一定的总磁矩.但由于热扰动,各原子磁矩之间没有相互作用,它们是混乱排列的,所以整个物质并不会表现出磁性.只有在外磁场的作用下,这些混乱排列的小磁铁有沿着同一方向排列的趋势,从而表现出较小的磁化现象,即表现出顺磁性.对于少数物质,例如铁、钴、镍等,它们的原子内部电子在不同自旋方向上的数量不一样,在自旋相反的电子磁矩互相抵消以后,还剩余一部分电子的磁矩没有被抵消,同时,由于一种被称为“交换作用”的机理,这些原子磁矩在小的区域(磁畴)内被整齐地排列起来,整个物体也就有了强磁性.

2 磁性材料及应用

磁性材料的种类很多,用途十分广泛.当前应用较多且有发展前景的磁性材料包括永磁功能材料(也称硬磁材料)、软磁功能材料、信息磁功能材料、多功能磁性材料和磁智能材料.永磁材料是发现和使用都最早的一类磁性材料.我国最早发明的指南器(称为司南)便是利用天然永磁材料磁铁矿制成的.以稀土制造的永磁材料,磁性能高出普通永磁材料4到10倍.尤其钕铁硼(Nd-Fe-B)永磁材料是近年发展起来的第三代稀土永磁材料,具有高剩磁、高矫顽力及高磁能等优点,是目前发现磁性能最高的永磁体材料,被称为超级磁体和当代永磁之王,可适于制造超小型高性能的器件,广泛用于电机、电声、电动控制、磁力机械、微波通信、石油化工、计算机、医疗器械等领域.由于此类材料具有超乎寻常的功能,使电子信息设备在不断提高技能的同时,也实现了轻、薄、小型化.还在核磁共振仪器、磁悬浮列车等领域有着精妙的应用,并被确定为电动汽车主发动机的首选材料.有专家预测,未来几年内,如果稀土永磁材料得到良好的应用,仅材料产值就将要达到35亿美元,其辐射产值将达到数千亿美元.软磁材料则在电机工业、通信、电子学器件等方面具有广泛的应用.信息磁功能材料(简称信磁材料)在通信技术、计算机、微波通信和光通信等高新信息技术中被广泛的需要.而当代科学的发展和高新技术的多种需要,促进了多功能磁性材料的发展.

2.1 磁悬浮列车

磁悬浮列车也称为磁垫车,由中德两国合作开发的世界第一条磁悬浮商运线于2002年12月31日在上海浦东全线运行.置身其中,您会亲身体验到这架“陆地客机”所带来的奇异感受.目前,美国正在研制地下真空磁悬浮超音速列车.这种神奇的“行星列车”设计最高时速为2.25万公里,是音速的20多倍,它横穿美国大陆只需21分钟,而喷气式客机则需5小时.磁悬浮列车与当今的高速列车相比,具有许多无可比拟的优点.

磁悬浮列车的原理并不深奥.它是运用磁铁“同性相斥,异性相吸”的性质,使磁铁具有抗拒地心引力的能力,即“磁性悬浮”.科学家将“磁性悬浮”这种原理运用在铁路运输系统上,使列车完全脱离轨道而悬浮行驶,成为“无轮”列车,同时利用列车上磁铁与铁轨两侧的相同磁极性之间的磁排斥力则使列车保持居中位置,不致左右偏移.这样既消除了火车车轮与铁轨之间的摩擦,极大地提高了火车的速度,又减少甚至消除了汽车燃料对环境的污染,时速可达几百公里以上.超导材料具有零电阻、抗磁性和高灵敏度的特点.利用超导材料产生的磁力使车体浮行在轨道上,不但速度可以更快,而且由于车体上浮的缘故,使得摇晃与噪声被减至最低,利用超导材料作车轮的磁悬浮列车,其能耗比民航客机减少一半,速度却一样,将成为未来的超级特快列车.

2.2 磁存储

磁存储技术在当今信息时代的应用越来越广泛,利用它可对多种图像、声音、数码等信息转换、记录、存储和处理.我们常用的计算机硬盘、移动硬盘都应用了磁存储技术的原理.计算机的硬盘是通过磁介质来存储信息的,计算机硬盘所用的材料是巨磁电阻材料.一块密封的计算机硬盘内部包含若干个磁盘片,磁盘片的每一面都被以转轴为中心、以一定的磁密度为间隔划分成多个磁道,每个磁道又被划分为若干个扇区.磁盘片上的磁涂层是由数量众多的、体积极为细小的磁颗粒组成,若干个磁颗粒组成一个记录单元来记录1比特信息,即0或1.磁盘片的每个磁盘面都相应有一个磁头.当磁头扫描过磁盘面的各个区域时,各个区域中记录的不同磁信号就被转换成电信号,电信号的变化进而被表达为0和1,它们成为所有信息的原始译码.

磁性存储是最常用的海量存储技术,其记录密度越来越高,发展也越来越快.其中,垂直记录模式,非晶结构合金薄膜或铁氧体薄膜介质是实现超高密度记录的方向,光辅助磁记录是很有希望的记录技术,量子磁盘技术是未来极高密度记录的方向.

从1956年最早出现磁存储设备到2000年,硬盘存储能力已经从每平方厘米5000个字节增长到每平方厘米50亿个字节,到2008年硬盘已经发展到以T为单位.未来磁存储密度能否获得突破性的发展,几乎完全取决于相关领域纳米材料的研究成果.美国有关实验室公布了几种制造铁铂纳米棒和纳米线的新方法,使用这些方法合成的新型纳米粒子,能够显著增加未来几代以磁技术为基础的计算机硬盘的数据存储空间,这些材料使制造更密集磁介质成为可能,而且,使用这些材料生产出的设备将可能不再受到常规磁存储技术所遇到的限制.目前,纳米技术在硬盘为代表的磁存储领域早已得到应用,如IBM发明的AFC技术克服了超顺磁现象,硬盘的存储达到了每平方英寸100GB的级别,希克公司正在发展的SOMA技术则可以将硬盘的存储密度达到50TB.中国科学院物理研究所和化学研究所在纳米信息存储材料领域也获得突破.

3 生物体中的磁现象及应用

物质的磁性普遍存在、多种多样,从微观世界的原子、原子核和基本粒子,到宏观世界的各种材料,都具有这样或那样的磁性.我们生活的地球本身就是一个大磁场,宇宙间也充满了磁场.在这样的生存环境下,在绵延的进化过程中,磁场的广泛存在必然会影响各种生物包括我们人类的进化及生存.就是在这种生物与磁的相互作用、进化过程中,一种磁性物质-磁铁矿在很多生物体内被发现,如在趋磁细菌、水藻、蜜蜂、海龟、家鸽、鲨鱼甚至我们人类大脑中等等.正是磁性物质的出现使这些生物的行为受到磁场的影响.

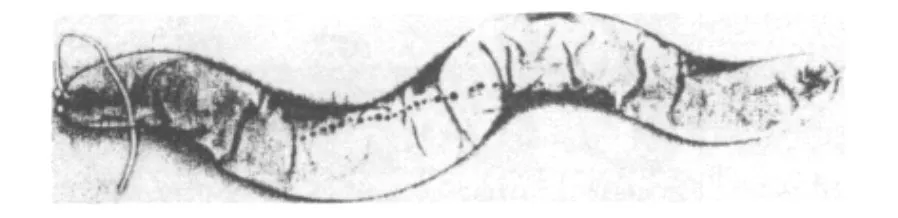

在趋磁细菌(图1)的身体背部沿着中心轴向线性分布着黑色的不透明物质,这些物质恰好为磁铁矿物质,它具有与外界的磁铁矿相同的晶体结构,被称为磁小体(图2).就是这些磁铁矿物质与外加磁场的作用导致它独特的运动规律.

图1 趋磁细菌,其身体中心沿轴向呈线性排列的黑色不透明物质为磁铁矿

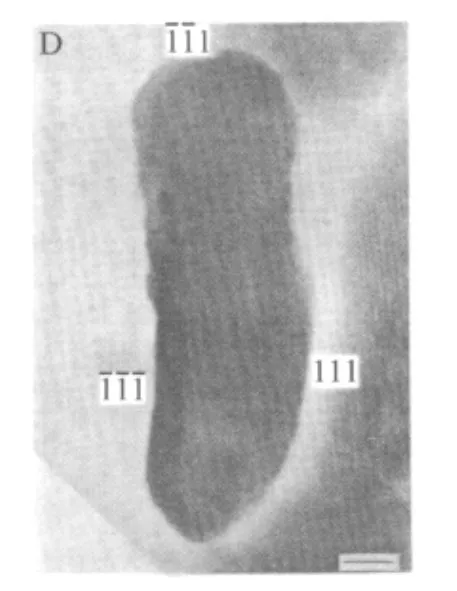

图2 趋磁细菌体内的磁小体

生物体内的这些磁铁矿与地磁场的相互作用可以产生能够探测到的转变,而这种转变可以通过神经系统传递到大脑,从而使得这些生物具有借助于地磁场信息的方向辨别能力,也就是说具有导航功能.比如鸽子,可以利用地磁场作为辨别方向的依据长途跋涉找到回家的路,所依靠的生物机制就是体内的磁铁矿物质作为利用地磁场的“磁接受器”载体进行导航.

我们知道,纳米粒子由于独特的尺寸结构,使得纳米粒子具有表面效应、量子尺寸效应、体积效应和宏观量子隧道效应.而磁性纳米粒子则是近年来发展起来的一种新型材料,不但具有普通纳米粒子所具有的四大效应,还具有异常的磁学性质,如超顺磁性、高矫顽力、低居里温度与高磁化率等特性,可应用于各种生物活性物质如蛋白质、DNA等的富集和分离、药物的磁靶向以及疾病的诊断和治疗等许多领域.将其结合到生物分子(如核酸、蛋白质、肽等)表面上时,产生的生物共轭物种由于尺寸依赖性和维度与生物大分子类似,很适合作为活性磁共振成像、药物释放与运输的大循环载体和组织工程的结构框架,同时又能用在分子识别和标记,DNA传感器和生物芯片中.目前,磁性纳米粒子在核酸分析、临床诊断、靶向药物、细胞分离和酶的固定化等领域的应用已经成为研究的热点.而铁基磁性纳米粒子有着独特的化学和物理特性,已经成功地应用到磁控生物传感器、DNA传感器、蛋白质传感器、酶传感器以及其他类型的生物传感器中,并显著提高了生物传感器检测的灵敏度,缩短了生化反应和提高了检测的通量,为生物传感器领域开辟了广阔的前景.同时,微纳米磁性材料在肿瘤磁感应热疗中有广阔的应用.它是利用铁磁性物质在交变磁场中升温的物理特性,将磁性物质作为热介质引入肿瘤组织,将肿瘤组织加热到治疗温度,并保护了肿瘤组织周围的正常组织.这种能量靶向定位的治疗方法可有效地杀死肿瘤细胞,并且无明显副作用,是有潜力的肿瘤治疗新技术.

趋磁细菌体等生物体内生物矿化形成的磁性颗粒粒度细小而均匀,结晶程度高,晶形特殊,分离的磁小体颗粒具有许多优于无机磁铁矿的特点,如独特磁性质,具有有机膜(降低颗粒相互作用力),易于扩散,纳米级粒度,成分纯度高,性能稳定,因此,可更好地完成上述工作,为生物RNA识别,DNA分离技术与探测、医学核磁共振成像技术等提供全新的磁性载体.随着磁性物质在生物体中的发现,利用生物中的磁现象在医学上也有着广泛的应用.如核磁共振层析成像、脑磁图的应用等等.

核磁共振现象是由美国科学家柏塞尔(E.M.Pureell)和瑞士科学家布洛赫(E.Bloch)分别于1942年12月和1946年1月独立发现的.他们共享了1952年诺贝尔物理学奖.

核磁共振(nuelear magnetic resonance)是原子核的磁矩在恒定磁场和高频磁场同时作用,且满足一定条件时发生的共振吸收现象,是一种利用原子核在磁场中的能量变化来获得关于核信息的技术.从技术手段上讲,核磁共振的应用主要有两个方面:核磁共振波谱应用和核磁共振成像的应用.核磁共振技术早期仅限于原子核的磁矩、电四磁矩和自旋的测量,随后则被广泛用于确定分子结构,用于对生物组织与活体组织的分析、病理分析、医疗诊断、产品无损检测等多方面.还可以用来观测一些动态过程(如生化过程、化学过程等)的变化.核磁共振成像是从核磁共振谱进一步发展起来的先进技术.目前已有多种核磁共振成像方法,如质子密度成像,投影重建成像,弛豫时间成像,化学位移成像等等,它们各具特色.核磁共振CT,即核磁共振成像(NMR成像),被广泛地用于医疗诊断上,其中最常用的是平面成像,即获取样品平面(断面)上的分布信息.就人体而言,体内的大部分(75%)物质都是水,且不同组织中水的含量不同.用核磁共振CT手段可测定生物组织中含水量分布的图像,这实际上就是质子密度分布的图像.当体内遭受某种疾病时,其含水量分布就会变化.利用氢核的核磁共振就能诊断出来.过去诊断人体内部的病变只能靠计算机辅助X射线层析技术(CT),今天,核磁共振层析技术已成为医学上一种普遍使用的重要诊断手段(图3).

图3 用核磁共振层析术拍摄的脑截面图像

磁的世界如同其他物理世界一样是一个丰富多彩的世界,对它的认知会随着各种技术手段以及相关认识的发展源源不断地向我们走来,我们对它的认识会更加深刻而广泛.在这里仅仅探讨了关于磁的凤毛麟角,望引起大家对磁的兴趣.

[1] 弗卡约里.物理学史[M].桂林:广西师范大学出版社,2002

2011-02-24)

钱霞,聊城大学物理科学与信息工程学院,理学博士,副教授,研究方向:生物磁学.