黔东南2012年4月10日大冰雹天气过程雷达回波特征分析

李路长,白 慧,曹凯明

(1.贵州省黔东南自治州气象局,贵州 凯里 556000;2.贵州省大气探测技术与保障中心,贵州 贵阳 550002)

黔东南2012年4月10日大冰雹天气过程雷达回波特征分析

李路长1,白 慧1,曹凯明2

(1.贵州省黔东南自治州气象局,贵州 凯里 556000;2.贵州省大气探测技术与保障中心,贵州 贵阳 550002)

利用三穗新一代多普勒天气雷达对2012年4月10日发生在贵州省黔东南州的大冰雹天气过程进行跟踪探测,揭示了冰雹云形成发展、成熟和消散过程的主要回波特征。结果表明,强对流天气过程由多个对流单体组成,强回波区的反射率因子超过65 dBz,三体散射长钉的反射率因子最大值为21 dBz,最大长度20 km;径向速度有风暴顶辐散特征和逆风区存在,逆风区存在对大冰雹的出现有很好的指示作用;垂直累积液态水含量出现跃增现象,最大垂直累积液态水含量为56 kg·m-2;垂直风廓线中风向、风速出现较大垂直切变。

新一代多普勒天气雷达;大冰雹;三体散射

1 引言

冰雹是我国分布最广的一种对流性灾害天气[1]。冰雹天气的主要特征是:尺度小、强对流,来势迅猛,生消迅速,并伴有短时雷电、大风天气。黔东南2012年4月10日大冰雹天气过程造成黄平县、台江县遭受大风、冰雹袭击,据台江气象站观测记录,台江站最大风速达10级,冰雹最大直径达35 mm,灾区不同程度出现房屋被吹倒、房屋瓦片被打烂、油菜等农作物被砸倒等情况,台江县城及部分乡镇供电线路一度中断。灾害造成7个乡镇69个村6.3万人受灾,500余人紧急转移安置,农作物受灾面积1 000 hm2,近1 800间房屋不同程度倒损,直接经济损失3 200余万元。此次大冰雹天气过程受高空槽、中低层切变线、热低压、地面辐合锋生等多个系统影响。本文利用常规气象资料和新一代天气雷达资料,从天气形势和雷达回波特征进行分析,为以后黔东南预报和预警冰雹积累经验。

2 天气背景分析

2.1 环流形势及影响系统

4月10日08时500 hPa图上(图略),西太平洋副热带高压588特征线位于海南岛东部海面上,河套—重庆—贵州西北部有高空槽东移,700 hPa在四川东部有切变线存在,850 hPa在贵州北部有准东西向横切变,高空槽超前于700 hPa切变线,与高空槽配合的温度槽南段超前于高度槽,具有前倾槽性质,槽后偏北气流引导切变线南下。中低层有暖舌从广西向贵州伸展,贵州中东部地区上空500 hPa冷平流叠加在中低暖平流之上,且△T850-T500之差达24~26℃,大气层结不稳定。黔东南位于850 hPa西南低空急流左侧动力和水汽辐合上升区内,周边探空站850 hPa比湿达11~12 g/kg,700 hPa比湿达9~10 g/kg,水汽条件好。综上所述,10日天气形势与温度场配置以及水汽条件均有利于强对流天气发生。

2.2 地面辐合线

地面天气图上(图略),10日热低压发展,中心位于滇黔桂交界,黔东南处在热低压东北侧辐合区和温度梯度较大区域内。10日10时,贵州中东部开始出现明显辐合线,贵阳—福泉—凯里—剑河—天柱位于东西向辐合线南侧;14-15时辐合线两侧温度差明显增大,温度差达4~6℃,辐合锋生增强。对流云团生成前,瓮安与福泉之间的温度差达5℃,16时左右在福泉附近激发对流云团生成,对流云团沿地面辐合线快速发展并增强成强风暴东移,造成黄平、台江出现大冰雹等强对流天气。

3 大冰雹的雷达回波特征分析

根据三穗雷达跟踪监测发现,黔东南4月10日大冰雹天气过程强风暴于10日14时在福泉附近生成,强烈发展东移影响黄平重安、谷陇,台江革一、台盘、台拱(城关)、方召和剑河革东等乡镇,到22时风暴消散,历时近8 h。

3.1 反射率因子、回波顶高、谱宽特征分析

文献[2]对三体散射在业务上的应用进行了探讨,产生三体散射的反射率因子区强度超过60 dBz,三体散射的反射率因子值<18 dBz,长度通常小于14 km;谱宽很大,可达13 m/s以上。对于C波段(5 cm)雷达,三体散射的出现不一定表明大冰雹的存在,在这一波段,小冰雹也可以造成三体散射现象。因此三体散射对识别降雹有一定的肯定作用,可在业务中用作冰雹预警的一个指标[3]。

10日16时34分在福泉东北部有多个强度在15~20 dBz的分散对流泡生成,并快速发展、聚合,16时51分,对流泡合并,面积增大,中心强度达35~40 dBz,沿地面辐合线东移至福泉与黄平交界处。此回波东移速度快,且发展迅猛,17时23分风暴中心强度达50 dBz,最高回波顶高达10 km,位于福泉、黄平、凯里交界;17时34分,中心强度达55~60 dBz,回波顶高达16.8 km,前锋开始影响重安,随后风暴移过重安并有所减弱,中心强度下降到50~55 dBz,4个体扫后风暴到达重兴,并快速增强到60 dBz以上,回波顶高达11 km;18时01分强风暴影响谷陇,造成谷陇冰雹、大风,降雹前回波强度达50 dBz,回波顶高14 km,降雹后,回波顶高有明显下降,降至12 km高度;随后风暴朝偏东南方向移动,折向台江并快速加强,强回波中心值>65 dBz,回波顶高达12 km。

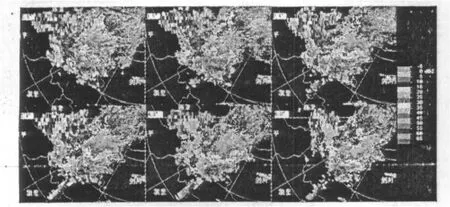

18时15分风暴开始影响台江西北部革一乡,然后是台盘乡,18时21分在6.0°仰角上第1次出现三体散射长钉特征,此时强回波中心强度为61 dBz,三体散射长钉的反射率因子值为11 dBz,长度为5 km;随着风暴的进一步增强,三体散射长钉特征愈加明显,同时在1.5°、2.4°、3.4°、4.3°4 个仰角也开始出现三体散射长钉特征,3.4°、4.3°2个仰角出现的三体散射长钉的反射率因子最大值为21 dBz,最大长度20 km。三体散射长钉特征最先出现在高仰角,说明此时风暴发展旺盛,风暴内部已有冰雹存在;随后三体散射长钉特征出现在低仰角,说明此时风暴核中心高度开始下降,该核经过的地区开始降雹。风暴东南移扫过革一、台盘后东移影响台拱镇(台江县城),18时59分台江城区出现26.8 m/s的瞬时大风,19时02分突如奇来的冰雹从天而降,冰雹最大直径35 mm,平均最大重量达18g,此时,回波中心强度>65 dBz,回波顶高12 km,在1.5°、2.4°、3.4°、4.3°、6.0°5 个仰角可以发现三体散射长钉特征的存在,高度在2.4 km和10.0 km之间,其反射率因子最大值为21 dBz,最大长度为20 km,1.5°、2.4°2个仰角的反射率因子图还显示出钩状回波的特征(图1)。城区冰雹持续了近10 min,19时11分雹止;风暴继续东移影响剑河革东镇,并出现10级以上瞬时大风,并逐渐减弱,至19时32分风暴消散。

图1 2012年4月10日18时57分的基本反射率图

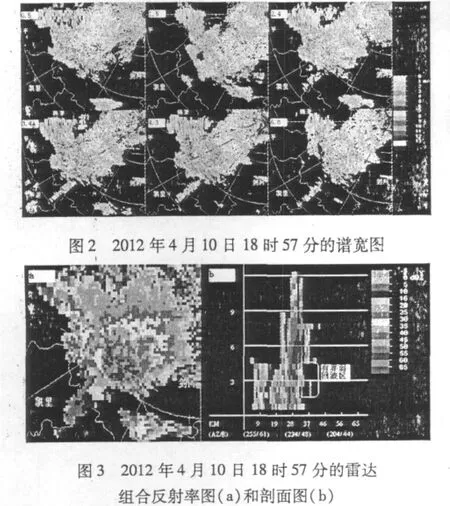

分析谱宽产品(图2)发现,三体散射长钉的谱宽值与强回波中心谱宽值接近,将两处的谱宽大值区连在一起,呈明显的带状,在4.3°仰角这种特征最明显,谱宽值也达到最大为10 m/s,从较大谱宽值可以分辨出三体散射长钉所在的区域,辅助判断强回波区域的风暴内部运动的强烈程度,谱宽值越大,风暴内部运动越强烈,同时,强回波区域谱宽值呈现不均匀分布特征。分析组合反射率和反射率剖面(图3)还发现,此次罕见强对流天气过程存在有界弱回波区(穹窿结构),大于50 dBz回波在9 km以下,降大冰雹前,强核中心在3~4 km,强核中心出现明显下降特征。

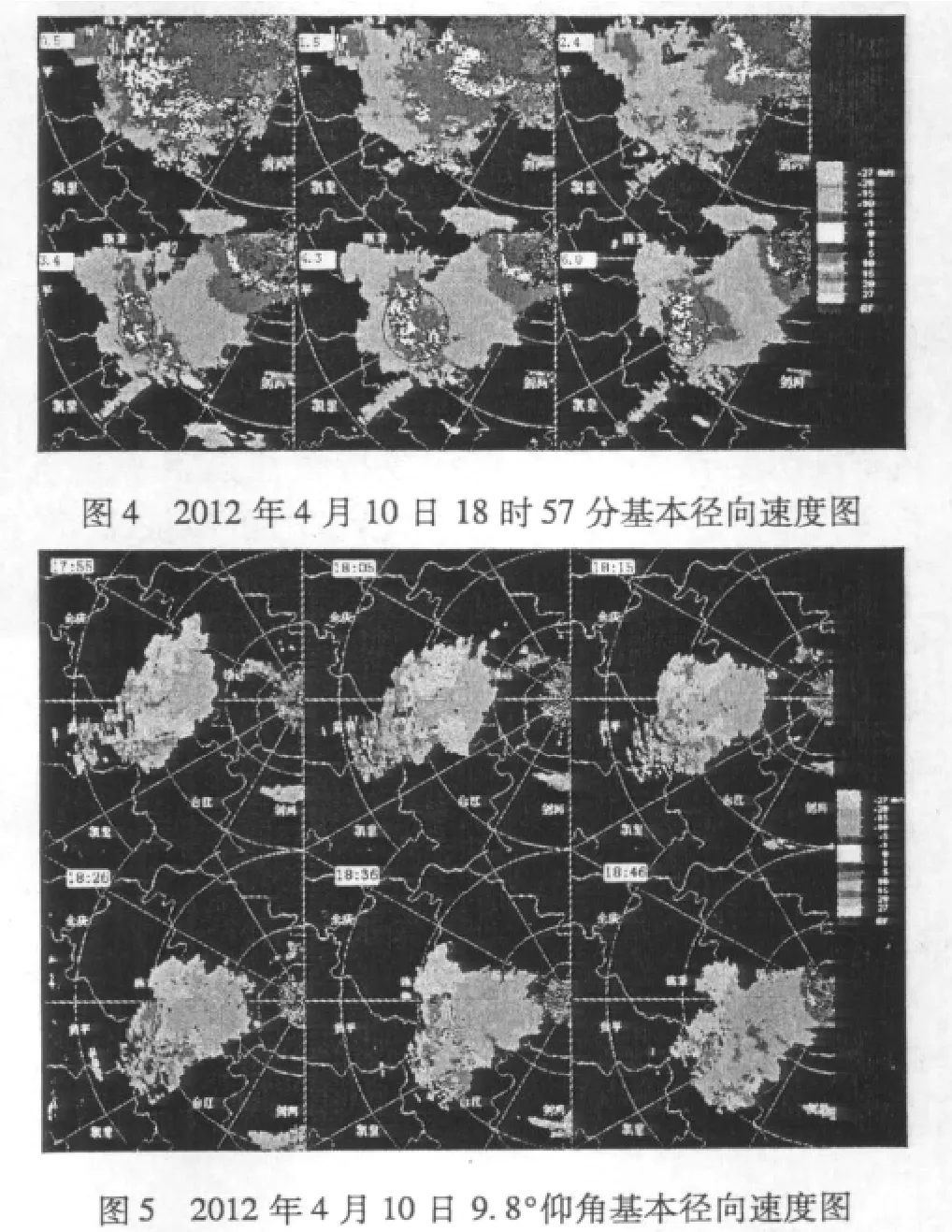

3.2 径向速度特征分析

分析黔东南4月10日大冰雹天气过程中基本径向速度图(图4),可以看到有明显的三体散射特征,但整体上为朝向雷达的低速度值(在多普勒雷达基本径向速度图上,负速度为朝向雷达,正速度为远离雷达)。由于强回波中心距离雷达47 km,分析风暴顶辐散特征时用9.8°仰角径向速度图(图5),发现在风暴移动方向的风暴前沿部分风暴顶辐散特征很明显,该特征比三体散射特征出现的时间早很多,在业务中可以利用风暴顶辐散的强烈程度来辅助提前预警,利用高仰角的径向速度图可以判别风暴顶辐散的强烈程度。在10日18时57分基本径向速度图上,明显的逆风区出现在台江县,正速度区被负速度区包围,正速度的极大值达到了25 m/s。逆风区从10日18时20分左右开始一直存在,直到降雹结束才开始逐渐消失。“逆风区”可作为冰雹天气短时和临近预报的重要指标之一,但是对利用该特征来预报冰雹落区和降雹时间意义不大[4]。

3.3 垂直累积液态水含量、垂直累积液态水含量密度特征分析

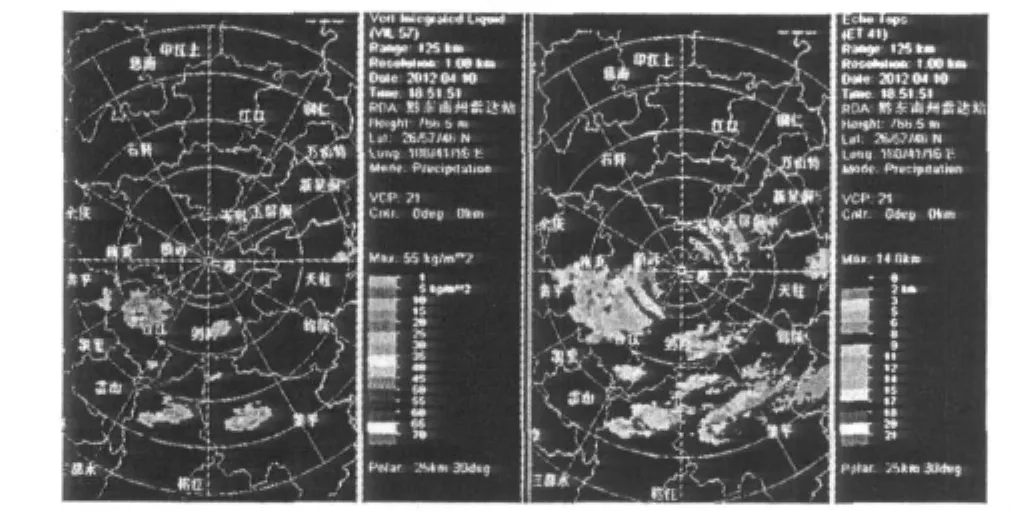

垂直累积液态水含量(VIL)对判断强对流风暴十分有用,VIL如果远高于相应季节对流的平均VIL值,则发生大冰雹的可能性很大。降雹前,如果VIL值出现跃增现象,对应冰雹单体回波正在增强,则随后发生大冰雹的可能性极大;降雹后,VIL值迅速减小,风暴经过的地区伴随着地面大风的产生[5]。黔东南4月10日大冰雹天气过程中,对流风暴生成阶段VIL值在10 kg/m2以下,随着风暴的发展,VIL值也逐步增大,17时34分突然增大至35 kg/m2并维持5个体积扫描周期,18时06分VIL值开始继续增大且都大于45 kg/m2,在降大冰雹前3个体扫周期内,VIL值>50 kg/m2,降雹后VIL值立刻开始减小(图6)。

Amburn等[6]定义 VIL与风暴顶高度之比为VIL密度。他们的研究表明,如果VIL密度超过4 g/m3,则会产生直径超过2 cm的大冰雹。18时15—18时57分出现最大VIL值为56 kg/m2,对应回波最大顶高为14 km,则VIL密度为4 g/m3,其余时次VIL密度接近4 g/m3。

图6 2012年4月10日18时51分VIL图和回波顶高图

3.4 垂直风廓线特征分析

文献[7]指出,在出现强热力不稳定的层结下,风垂直切变有助于雷暴组织成持续性强雷暴。分析多普勒雷达垂直风廓线产品(VWP)的特征,计算了地面(用0.9 km高度代替)到6 km高度(用6.1 km高度代替)的垂直风切变。4月10日过程中18时20分的垂直风切变矢量差为14.8 m/s,下一时次该风矢量差为17.7 m/s,垂直风切变增强为中等以上强度,并维持到降雹结束。图7显示在近地层一直存在风切变,近地层为东北风,风速为6 m/s,1.2 km以上风向由东南风转西南风到偏西风,降雹前3~4 km高度西南风风速达16 m/s,出现明显的垂直风切变,降雹时中低层风速明显减小,为6 m/s左右。低层的风切变与地面辐合线一直存在相吻合。

4 小结

①高空槽、中低层切变线和地面热低压外围辐合锋生是4月10日黄平、台江、剑河局地强对流天气产生的主要影响系统。

②此次冰雹天气过程中雷达回波反射率因子和谱宽图上均具有大冰雹三体散射长钉特征,且反射率因子垂直剖面具有穹窿结构特征。三体散射长钉特征对于冰雹的预报有一定的指示作用。谱宽产品对于识别三体散射特征有一定的帮助,同时也对大冰雹的预报有一定的作用。

③风暴顶辐散、“逆风区”的出现和VIL值突增,对冰雹的发生、发展和预报具有重要的指示作用,VIL值从10 kg/m2开始出现快速增大现象,可以提前1 h以上预报下游地区将出现冰雹;VIL值>50 kg/m2可预报下游地区将马上出现大冰雹,但预警时间短。

[1]俞小鼎.强对流天气临近预报[M].中国气象局培训中心,2010.

[2]朱敏华,俞小鼎,夏峰,等.强烈雹暴三体散射的多普勒天气雷达分析[J].应用气象学报,2006,17(2):215 -222.

[3]俞小鼎,姚秀萍,等.多普勒天气雷达原理与业务应用[M].中国气象局培训中心.

[4]岑启林,王备,等.黔西南州春季强对流天气回波分析[J]. 贵州气象,2009,5(33):10 -12.

[5]宋晓辉,柴东红,等.冰雹天气过程的综合分析[J].气象科技,2007,35(3):330 -334.

[6]Amburn S A,Wolf P L.VIL Density as a Hail Indicator[J].Wea Forecasting,1997,12:473 -478.

[7]许爱化,应冬梅,黄祖辉.江西省两种典型强对流天气的雷达回波特征分析[J].气象与减灾研究,2007,30(2):23-28.

P458.1+21.2

B

1003-6598(2012)05-0023-04

2012-07-23

李路长(1985—),男,助工,主要从事雷达观测工作。