略论“体教结合”的几个体制性问题*

徐宏伟

(湖州师范学院 体育学院,浙江 湖州 313000)

略论“体教结合”的几个体制性问题*

徐宏伟

(湖州师范学院 体育学院,浙江 湖州 313000)

“体教结合”是中国竞技体育发展和教育改革进程中的阶段性产物,是新时期在“以人为本”的科学发展观指导下,体育部门与教育部门为共同培养全面发展的高水平竞技体育人才而期望构建的和谐体系,是对中国竞技体育管理“举国体制”的一个有效的补充与完善.考察中国“体教结合”的发展历程,用“以人为本”、“科学发展”的理念为指导,以马克思“人的全面发展观”、体育与教育人才成长规律以及人才培养的宏观目标等为理论支撑,概括了中国“体教结合”层次及其模式,进一步探索了“体教结合”体制的基本理论问题以及渐进式完善其体制的理性诉求,以“适合自己的即是最好的”为标准,走适宜的“体教结合”之路.

体育;教育;体教结合;竞技体育;举国体制;以人为本;科学发展

1 “体教结合”概念的形成

从体育与教育两者概念的理论层面分析,“体教结合”原本不具备成立命题的前提.“体教结合”问题的提出,是源于中国体育部门与教育部门的分置状态,而这种状态的产生则是由20世纪50年代中国特殊的历史背景所决定的,随着时代的发展与变迁,独立于教育系统的运动员队伍尤其是竞技体育后备人才的培养出现了诸多问题,并且它们已对竞技体育的可持续发展形成了一定的负面影响,因此“体教结合”作为针对性较强的课题,已经成为当前竞技体育人才培养日益紧迫的问题之一.

“体教结合”体系的主要内涵是:以科学发展观为视角,以人的全面发展为前提,实行在行政上的分工合作,资源上的优势互补,结构上的相互依存,形式上的灵活多样,构筑在政府宏观调控下,教育部门管理运动员文化学习和部分运动训练、体育部门管理运动竞赛和体育俱乐部(包括营利性的职业体育俱乐部和非营利性的社区竞技体育俱乐部),在广泛开展社区(学校)、群众性体育竞赛的基础上发展竞技体育,实现以体、教两家为主体,社会、企业、市场多方打造的,纵贯小学→中学→大学,横跨学校→社区俱乐部的高水平竞技体育人才培养的和谐体系.

体教结合体系目标具有两层含义,一是构建结构合理,分工职责明确,管理成本经济,办事效率较高,谋事环境和谐的体育部门与教育部门的管理联合体;二是通过体、教联合体的有机运转,达到高水平竞技体育人才培养的科学化、系统化、人性化.

本研究对“体教结合”中体育与教育的含义是界定在竞技体育与学校教育的涵义基础上展开的.

2 竞技体育管理体制的发展沿革

根据笔者对现有资料的研究,我国竞技体育管理体制的形成和发展的大体脉络可以分为五个阶段.

第一阶段(学习模仿苏联阶段):以1949年10月21日全国体育工作者代表大会,中央人民政府副主席朱德“要学习苏联方面的好经验”讲话为标志,使建国初期中国体育管理体制深受苏联等东欧国家的影响,于1952年成立体育运动委员会,将体育总会和国防体育俱乐部一同纳入管理之中.

第二阶段(举国体制初创阶段):以1956年开始在全国建立青少年体校为标志,形成了竞技体育专业化的萌芽,开始了体教分家的体制性割裂,此时“举国体制”开始孕育.20世纪50年代末60年代初,以业余体校、运动技术学校、优秀运动队为基础的三级训练网建立,运动员、教练员等级制度的完善,“三从一大”训练原则的确立,以及运动队“三不怕、五过硬”作风的形成,构建了“举国体制”的基本框架.

第三阶段(举国体制成熟阶段):到20世纪70年代至80年代,随着国家一系列倾向竞技体育政策的出台,“举国体制”走向成熟,并从80年代开始发挥威力.

第四阶段(竞技体育强盛阶段):1982年第九届亚运会开始击败日、韩后稳居亚洲竞技体育老大地位;1984年开始参加奥运会金牌总数一直名列前茅;2000年后历史性地成为奥运三强之一;2008北京奥运会上走向国际竞技体育的颠峰,实现了金牌第一,奖牌过百的历史最好成绩,无可争议的成为了世界竞技体育强国之一.

第五阶段(多元体制探索阶段)在时间上与前一阶段基本吻合.社会主义市场经济体制的建立与逐步完善,使原有的举国体制受到了空前的冲击,在全社会处于体制转型的改革形势中,举国体制在取得辉煌成绩的同时,弊病渐渐显露,退役运动员的安置问题、竞技体育后备人才的匮乏问题、现役运动员的文化水平低下的问题、竞技人才培养成本过高的问题、学校体育竞技人才浪费以及教练员水平不高的问题、竞赛资源配置失衡的问题,等等,在现有举国体制内已经难以解决,因此,当今社会正呼唤着对旧有体制的改造与新的管理体制的构建.从世纪之交到如今,中国竞技体育管理体制为适应社会向市场化转型的新形势,出现了职业化(俱乐部)体制、社会化(社会资源办)体制、私有化(个体办)体制与体教结合体制等多种体制的探索.就目前状况分析,体教结合体制不失为是一种对举国体制的有益补充与良性促进新型竞技体育人才培养的体制.

“体教结合”体制针对“举国体制”而言,是竞技体育后备人才培养的新型管理体制,它不仅不完全排斥“举国体制”,而且是“举国体制”下的一个有益的补充与完善.

3 “体教结合”体制的层次性

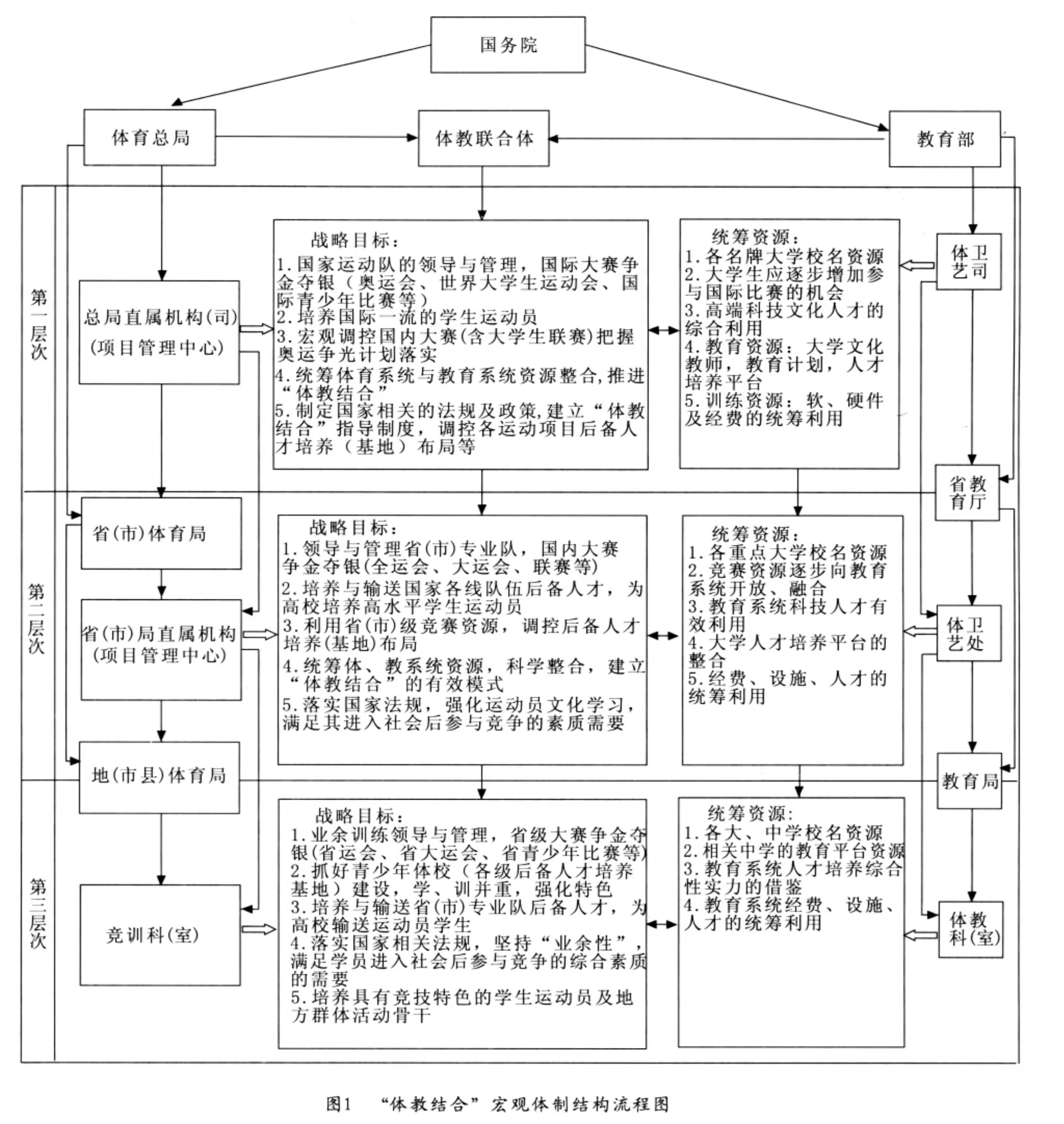

笔者认为,“体教结合”体制以国家到市(县)的行政建制为依据可以分为国家、省(市)和地(市、县)三个层次(见图1).

第一,国家层面的“体教结合”,是国家竞技运动队与国内名牌大学的资源结合,由国家体育总局与教育部相关部门进行调研、论证、决策和实施.如:已有初尝甜头的“清华模式”为代表,整合国家体育总局运动训练中心与名牌大学的资源,发挥各自优势力量,共同培养高水平的国家专业学生运动员.

第二,省(市)层面的“体教结合”,是省(市)竞技体育专业运动队走学院化的道路,或与重点大学相结合,整合部分资源,专业队既为自身进行专业竞技运动人才训练,同时也为高校培养高水平的竞技体育人才,高校为在训专业运动员制定个性化文化课教学计划,实施文化教育,按要求完成学分后,颁发学历(学位)证书.如:现比较成型的有浙江省体育职业技术学院、上海市“体教结合”模式和南京体育学院“体教结合”办学模式.

第三,地(市、县)层面的“体教结合”,是地(市、县)业余体育运动学校与相应中学的有效结合,融合双方资源,共同为竞技体育后备人才的挖掘与培养拓宽途径,同时为学校竞技体育与群众体育的普及和提高提供强有力的人才支持.可以由“三集中”体校与完全中学合并办学、由“二集中”体校负责学生的生活与训练,相应中学负责文化学习等多种模式.现在已经实现的有许多案例,而且效果各有不同.

从现有研究看,对“体教结合”的内涵解析有着不同的阐述,总体上可以归纳为:在各个层次上的体育教育与文化科学知识教育相结合;竞技体育人才培养与文化教育相结合;体育部门与教育部门相结合;体育事业与教育事业相结合.

“体教结合”宏观体制结构流程,行政部门需要体育系统与教育系统共同围绕战略目标,统筹系统各项资源,分层次逐步给予实现.

4 “体教结合”体制的社会学意义与价值

4.1 从伦理学和价值观意义上对“体教结合”体制的探讨

青少年时期是人的人生观、价值观逐步形成与成型的阶段,一方面需要有合适的引导,加以正面的影响;另一方面,要通过自身的实践活动,在社会性活动中,尤其是通过集体学习活动,在不断补充文化知识的基础上提高自身分析问题的能力.长期社会性活动的单一性,由于缺乏较为丰富的社会实践活动,会造成青少年价值观形成的缺陷.例如,青少年体育运动学校的学生,专注每天进行的运动训练,不仅会忽略文化知识的学习,而且会使学生形成性格缺陷,在人生观、价值观的实现过程中,由于“只体不教”,因此缺乏一般社会性活动所需的人格养成教育,缺乏促进环境与人的发展所需的基本文化修养以及获得社会竞争机会的知识积累,一旦未能在运动训练方面获得进一步深造的机会,便会失去自身进一步发展的潜力(通常只有约10%的地、市级体校学生可获得进入高一层次专业队训练的机会,约有20%左右的地、市级体校学生会得到进入大学体育专业学习的机会),而多数体校学生回归社会参与大众竞争时,由于作为公民的基本素养与文化知识的缺失,将会严重影响个体后期发展的有效性,加上社会上对竞技体育人才的偏见,将逐步成为在社会公平竞争平台上的弱势群体.而“体教结合”体制,强调的是培养学生运动员,在进行竞技训练的基础上,同样进行文化学习与养成教育,可以较好地使体育运动学校的学生得到整体性的发展,可以充分享受作为社会个体所拥有的平等参与社会竞争的机会,这体现了当代社会“以人为本”的伦理学意义与和谐社会价值观的现代人才培养理念.

4.2 从权利和制度意义上对“体教结合”体制的探讨[3]

社会公正存在于社会发展之中,它就是社会发展的内在属性.不可以脱离社会公正谈发展,同样,脱离发展谈社会公正也是没有现实意义的.社会发展必须有利于实现社会公正,社会公正本身也就是社会发展的目的、过程和结果.在公正的情况下,可以取得社会的发展,在不公正的状况下也就意味着存在“负发展”和“不发展”.

一个制度的设置,对于其制约对象的全体来说,理论上应该是绝对公平的,每个人的基本权利应该受到绝对的保障.作为体育运动学校学生的发展,不仅要使学生的运动训练参与权益得到保障,更要尊重学生参与文化课学习的权益,如果不改变现实竞技体育运动学校的现状,继续“只体不教”,事实上是剥夺了学生文化学习的权利,是在不公正的状况下“发展”学生,长此以往,是颠覆了社会发展的内在属性,没有文化基础与品行素养的发展,必然只是眼前的、不可持续的发展.因此,“体教结合”体制的设置,在社会公正与维护学生基本权益方面有其深刻的意义和价值.

5 当前中国“体教结合”体制渐进式模式构建的探讨

5.1 当前中国竞技体育后备人才培养体制的多元性

目前,中国的竞技体育后备人才的培养,举国体制仍将起着主导作用,这已经在长期的竞技体育实践中发挥了举世瞩目的效益.实践证明,在竞技体育人才培养管理体制的设计与规划中,由于竞技体育项目与人才的特殊性,要想完全走市场化体制是显然不可能实现的,并且脱离国家的宏观调控,必将造成国家竞技体育水平整体上的急速下滑.我们要在进一步完善举国体制的基础上,伴随着中国社会主义市场经济体制的日益进步,创造与建立竞技体育后备人才培养的社会化体制、市场化体制、职业化体制、体教结合体制等新型体制,作为对举国体制的有效补充,更好的完成向社会主义市场体制的转型,在强化举国体制优越性的同时,分解国家体育行政部门的部分职责,利用市场发展规律与社会力量来为我国竞技体育后备人才的培养服务,建立举国体制与体教结合、职业化、社会化等多种管理体制并存的新时期中国竞技体育后备人才培养与管理的新型体制系统.但是,这个过程必然是渐进的、分步建立与完善的长期过程,相关体制间的衔接和路径互通是我们体育行政管理部门必须要认真加以研究的课题,避免“全盘否定”或“一刀切”片面理论的形成,否则会出现各有效体制之间的相互制约(内耗),而非相互补充与促进的现象.

5.2 “体教结合”模式的分析与探讨[14]

5.2.1 直接引入模式

指的是高等学校将符合条件的退役运动员与现役运动员直接招到高等学校.始于1987年原国家教委与国家体委联合下文在高校中试办高水平运动队.刚开始是招收优秀的退役运动员,但这些运动员进校不愿意训练只想学习,运动训练无法保障,运动水平也无法得到再提高.到20世纪90年代末,高校开始招收优秀的现役运动员,但这些运动员训练比赛任务重,无法进行正常的文化学习,空有大学生身份,缺乏大学生内涵,社会认可度较低.这种模式只解决了矛盾的一个方面,没有解决矛盾的全部,加上竞技体育管理系统与教育管理系统在体制上的结构性矛盾,推广难度较大.

5.2.2 联合办队模式

指的是体工队与高校联合办队,将运动队挂靠在高校名下,体工队负责运动队的训练与管理,高校负责运动队的学习与学习管理,如北航与北京男排的合作.或者是“省队校办”,省体育局对运动队行使指标与考核管理,高校负责运动队的学习与训练工作,如江苏省女子垒球队与南京工业大学的合作.这种模式要么是运动员挂着学籍不上课,拿的大学文凭水分高;要么是学校为这一特殊群体制定特殊的培养计划,花费巨大的人力、财力与物力资源,进行特殊培养,教育成本太高,取得的效果也有待检验.“训”的问题通过大赛能检验出来,“学”的问题由于缺乏监督机制,难以比较客观地给予定论,需要进一步加以探究.

5.2.3 高校招运动水平较高的体工队青年队员、体校队员模式

指的是获得政策支持的高等学校通过一定的考核,将运动水平较高的体工队青年队员、体校队员、部分有运动特长的中学生招进高校自己进行培养.这是当前流行的做法,但由于进入高校学习的队员大多是运动成绩上不去的人员,文化基础相对较差,加上高校自身竞技人才培养资源的限制,造成这部分人员最终大多是特长上不去,文化学不精,解决不了人才培养的矛盾,更无法实现“体教结合”的最终目的.这种模式已遭到了有关学者与社会的质疑.但笔者认为,在高校招生权益、教练水平提升与竞技体育竞赛资源的进一步完善的前提下,通过与体育系统竞技人才培养资源的深入融合,此模式仍有进一步探索的价值.

5.2.4 学校、科研所、优秀运动队三位一体模式

指的是把高水平运动队、体育科研所都办在体育院校内,学校在文化教育方面,培养小学到大学本科乃至研究生多个学历层次的人才.在运动训练方面,建立从幼儿到成人的竞技体育一条龙的培养体系.这种模式既有助于安排运动员集中上课,保证文化学习的质量,又有助于较系统地组织竞技运动训练,能较好地解决“学”与“训”之间的矛盾,比较成功的例子就是南京体育学院模式,通过这种模式,取得了较好的成效.但一般院校不具备南京体院的体育资源的条件,这种模式有借鉴价值.

5.2.5 清华模式

指的是高校跟中学、小学直接挂钩,形成教育系统内部的独立培养体系.清华大学近年来探索的“体教结合”培养优秀体育人才的模式,打破了多年来体育与教育分离的局面.其特点就是通过两个联合,即横向与体育系统联合,获得政策与资源上的支持,纵向与清华附中、附小相衔接,保证运动员正常的文化学习,将体育资源和教育资源有机地整合在一起,培养高质量的竞技体育人才.实践证明,清华模式是成功的,是举国体制发展竞技体育的有益补充,代表着“体教结合”的发展方向,应该学习与推广.但清华模式也经历了成长的“痛苦”,需要体育部门在政策上予以更大的支持,同时,对于学校来说,清华培养运动员的成本较高,各地在引进清华模式的过程中,应结合本地实际,讲究效益,不宜生搬硬套.

制度的变迁不应该单纯取决于领导集团的偏好,而必须成为社会各种利益群体公共选择的结果,因为只有经过公众选择的制度,才有利于对社会不公平的分配进行有效调整,进而使不同群体之间的激励得到公平的反映.从社会公共选择的机理层面进行分析,一方面,利益矛盾和冲突决定了现实政府的利益政策及其相关制度;另一方面,制度的形成是各个利益群体相互关系不断发展、调整、和谐的“博弈”过程,而绝非政府的“事前战略定位”.因此,在“体教结合”的多种模式可供选择的前提下,我们更应深入分析其模式的特点以及自身的实际情况,以培养竞技体育人才宏观目标为指导,促进人才的全面发展为目标,用“适合自己的才是最好的”为原则,进一步探索“体教结合”的多元模式.群体在追求有利于自身利益的制度过程中,只有在获得其他利益群体同意,并使其得到相应“受惠”的基础上,才能实现自己利益的最大化.从这个意义上讲,合适的“体教结合”模式,是对体育部门与教育部门各利益群体的法定认可,实质上将成为权利资源平等分配,以至实现利益均衡的“路径依赖”.

[1]吴鼎福,诸文尉.教育生态学 [M].南京:江苏教育出版社,1998:28~44.

[2]钱杰,姜同仁.中国高等体育教育发展模式研究 [M].北京:北京体育大学出版社,2004:341~365.

[3]景天魁.社会公正理论与政策 [M].北京:社会科学文献出版社,2004:1~19.

[4]尹海立.竞技体育“举国体制”向“体教结合”模式转变的研究 [J].吉林体育学院学报,2005,21(2):15~16.

[5]马志和,张林,郭培.国外教育系统培养竞技体育后备人才的共性经验及其启示 [J].上海体育学院学报,2005,29(1):18~21.

[6]虞重干.科学发展观视野中的“体教结合”[J].上海体育学院学报,2005(5):19~22.

[7]周映春.我国“体教结合”系统工程的制约因素与对策研究 [J].西安体育学院学报,2005,22(6):13~16.

[8]郑婕.“体教结合”的内涵解析 [J].成都体育学院学报,2006,32(1):65~68.

[9]陈道裕,周奕君,陈显健.“教体结合”培养高素质竞技体育后备人才的研究——以浙江省为例 [J].体育科学,2006,26(1):82~85.

[10]郑婕.“体教结合”培养高水平竞技体育人才新体系构建的研究 [J].北京体育大学学报,2008(2):229~231.

[11]华洪兴.超越“路径依赖”,谋求全面发展 [J].体育科学,2006,26(6):75~78.

[12]朱娇,苏文山,包瀛春.北京奥运会后我国竞技体育现行管理体制与“体教结合体制”并重发展的研究 [J].医学与社会,2007,20(4):56~59.

[13]杨剑,古强.“体教结合”系统工程的现状与对策研究 [J].沈阳体育学院学报,2007,26(8):94~96.

[14]赵一平,赵先卿,马力.对“体教结合”若干理论问题的分析与探讨 [J].安徽科技学院学报,2007(2):64~67.

[15]郑婕,杨桦.“体教结合”培养高水平竞技体育人才新体系构建的研究 [J].北京体育大学学报,2008,31(2):229~331.

A Brief Study on Some Systematic Problems in the Integration of Sports with Education

XU Hong-wei

(Faculty of Physical Education,Huzhou Teachers College,Huzhou 313000,China)

“The integration of sports with education”is a periodic product in the development of China’s competitive sports and education reform.It is,under the scientific“human-oriented”development direction,a harmonious system aiming to bring up comprehensive high-level athletes.It is an effective supplement and perfection to the“nationwide system”in the management of China’s competitive sports.Inspecting the course of the“integration of sports with education”in China and under the guidance of the concept of“human-oriented”theory of the cultivation discipline of sports and education talents and the macro goal of talents training,the paper summarizes the stages and mode of China's “integration of sports with education”,and explores some theoretical problems and rational appeals for a gradual perfection of the system.It concludes“the fittest is the best”which means China should follow a fitting path of“integration of sports with education”.

sports;education;integration of sports with education;competitive sports;nation-wide system;human-oriented;scientific development

G811.3

A

1009-1734(2012)01-0063-06

2012-01-10

国家体育总局哲学、社会科学研究项目部分成果(1134SS07091).

徐宏伟,教授,从事学校体育的理论与实践研究.