气候变暖情景下东北丹顶鹤繁殖地植被生境变化分析

李明阳 ,张称意 ,吴 军 ,徐 婷

气候变暖情景下东北丹顶鹤繁殖地植被生境变化分析

李明阳1,张称意2,吴 军3,徐 婷1

(1. 南京林业大学 森林资源与环境学院, 江苏 南京 210037;2. 国家气候中心,北京 100081;3. 环保部南京环境科学研究所,江苏 南京 210042)

明晰气候变化情景下濒危物种生境变化的趋势及其驱动因素,是进行濒危物种种群数量预测和制定野生动物保护规划的前提。以东北地区丹顶鹤繁殖地主要植被类型芦苇为主要研究对象,以东北25个丹顶鹤自然保护区边界数据、1999~2003年保护区芦苇空间分布数据、国家气候中心2005年与2030年及2050年模拟数据为主要信息源,采用气候包络法Bioclim、Domain模型,在模型精度评价的基础上,进行2005~2050年间丹顶鹤繁殖地芦苇的动态变化分析、空间格局分析。研究表明:(1) 与2005年相比,2030年、2050年研究区域中部、东部的芦苇生境将大面积消失;(2) 与2005年相比, 2030年质量好、质量中等的芦苇生境面积比例分别下降了3.812‰、6.617‰,2050年则分别下降了7.121‰、8.057‰,高质量芦苇生境空间聚集性减弱,破碎化趋势增强;(3) 2030年、2050年芦苇地理分布中心将由东部分别向西北、东北方向偏移,与2005年相比,2050年地理分布中心向西北方向平均每年偏移了19.756 km。

丹顶鹤;气候变暖;生境分析;东北地区;气候包络法

野生动物保护专家认为,保护濒危物种的最好方法是保护其栖息环境[1-2]。确定濒危物种的地理空间分布、明晰影响濒危物种生境变化的主要驱动因素,是进行濒危物种种群数量预测和制定野生动物保护规划的前提[3]。丹顶鹤Grus japonensis是我国一级保护鸟类,2001 年被列入《亚洲鸟类红皮书》,属于世界级濒危物种[4]。丹顶鹤在湿地生态系统中处于食物链顶层,是湿地环境动态变化最敏感和最明显的生物指示物种[5]。东北地区是丹顶鹤最重要的集中繁殖栖息地,也是气候变暖最显著的区域之一[6]。芦苇Phragmites australis、小叶樟Deyeuxia langsdorffii和多种苔草属Carex沼泽植被,是丹顶鹤的隐蔽所和筑巢的主要原料。研究气候变化情景下丹顶鹤繁殖地沼泽植被生境动态,对于丹顶鹤种群保护和生境管理具有重要的理论意义和实际参考价值。

根据美国大气研究国家中心(NCAR)(http://www.ncar.ucar.edu/)的研究成果,随着温室气体排放量的增加和臭氧层的破坏,地球表面温度呈上升趋势。从1800年开始,地球表面温度上升了0.7℃。从20世纪70年代至今,这种上升趋势呈现加速状态。据NCAR预测,到2010和2050年,地球表面温度将分别上升0.6℃~2.5℃、1.4℃~3.8℃。中国国家气候中心的研究表明,过去100年,我国的平均气温上升了0.5℃~0.8℃,比全球略高。研究表明,近百年来东北年平均温度增加了1.43℃,是全球增温率的2倍,全国增温率的3倍[7]。随着全球气候变化,东北丹顶鹤繁殖地沼泽植被生境也会发生动态变化。

近年来,关于气候变化对野生动物种群空间分布格局影响,以哺乳动物的研究较多,而鸟类方面的研究报道相对较少,而且以文献综述为主[8]。气候变化对丹顶鹤繁殖地沼泽植被的影响研究,重点集中在过去数十年气候变化对植被物候特征的影响方面[9-10],而关于未来气候变化情景下丹顶鹤繁殖地植被生境空间分布格局动态方面相对较少。由于大区域及长时间尺度上土地利用、气候变化、物种分布综合监测数据的缺乏,目前国际上尚缺乏系统的、操作性强的评估工具,气候变暖情境下丹顶鹤繁殖地沼泽植被生境变化的量化分析国内研究成果,尚未见到公开报道。

本文以东北地区丹顶鹤繁殖地主要沼泽植被类型芦苇为主要研究对象,以东北25个丹顶鹤顶鹤自然保护区边界数据、1999~2003年保护区芦苇空间分布数据、国家气候中心2005年、2030年、2050年模拟数据为主要信息源,采用生物气候包络模型,在模型精度评价的基础上,进行2005~2050年间丹顶鹤繁殖地植被的动态变化分析、空间格局分析,以期总结出气候变化对大区域尺度上珍稀物种栖息生境影响评估的一般方法和基本途径,从而对我国丹顶鹤繁殖地生境保护提供科学依据。

1 研究区域基本概况

东北地区(包括辽宁、吉林、黑龙江三省,以及内蒙古自治区东部呼伦贝尔盟、兴安盟、赤峰市、通辽市、锡林郭勒盟东经115°以东部分),位于中国的东北部,东与北朝鲜接壤、北与俄罗斯一衣带水,地理范围为东经118°0′0″~134°46′29″E,北纬 38°42′57″~ 53°33′38″N,土地总面积135.61万km2,占全国的14.12%,2010年人口11 022万人,占全国的8.2%。受纬度、海陆位置、地势等因素的影响,东北地区跨寒温带、温带、暖温带的湿润、半湿润地区,温度差异明显,主要气候特征是冬季严寒,夏季冷湿。辽宁南部>10℃积温可达3 400℃以上,中部大部分地区>10℃积温在2 400 ℃~3 400 ℃之间,降水量自东向西递减,长白山东南侧鸭绿江流域年降水量可达1 000 mm以上,长白山西侧为600~700 mm,松嫩平原400~600 mm,大兴安岭东侧500 mm,西侧为350 mm。东北地形总的特点是东、北、西三面环山,中部为丘陵和辽阔的平原。

东北水系比较发达, 是我国湿地最多的地区,主要分布在三江平原、大小兴安岭、长白山地区、松嫩平原、辽河下游平原沿海河口和东部山地,包括了中国湿地的滨海、江河、湖泊、沼泽、人工湿地5大类,具有藓类沼泽、草本沼泽、灌丛沼泽、森林沼泽、内陆盐沼、水库等14 种湿地类型。自20 世纪中期中国东北地区出现了持续而显著的增温现象。20 世纪80~90 年代的平均气温与20世纪60~70 年代相比己经上升了1.0℃~2.5℃, 而且在未来几十年或更长的时间将继续升温。随着气温的升高,湿地蒸腾蒸发量和降水变率增大,极端降水事件频率增加,导致大片的芦苇、苔草湿地退化甚至消失,大幅增加了栖息在东北沼泽湿地的丹顶鹤、灰鹤Grus grus等珍稀水禽种群的灭绝风险。

2 数据来源及研究方法

2.1 数据来源

论文所用的主要数据有:① 中国气象局国家气候中心提供的温室气体中等排放情景下(SRESA1B)生成的研究区域2005年、2030年、2050年跨学科研究全球模式驱动下区域气候模型(MIROC-RegCM)模式模拟数据(http://www.climatechange-data.cn),空间分辨率为1 000 m,包括月平均气温(℃)、月平均最高温度(℃)、月平均最低温度(℃)、月平均降水(mm)、月平均净辐射(W/m2)5个气候因子;②由全球土地覆盖数据中心(GLCF,http://glcf.umiacs.umd.edu/)提供的研究区域1999~2003年Landsat ETM遥感数据,多光谱波段空间分辨率为30m,全色波段空间分辨率为15m;③ 国家环保部南京环境科学研究所提供的东北地区25个丹顶鹤自然保护区边界矢量文件;④ 由国家基础地理信息系统(http://nfgis.nsdi.gov.cn/)提供的研究区域行政区划基础数据,包括省、市、县三级行政区划界线。

2.2 芦苇空间分布数据的生成

在25个丹顶鹤保护区中,选取具有1∶50000地形图的20个自然保护区,分别以1999-2003年Landsat ETM遥感数据为主要信息源,以保护区地形图为地理参照,运用遥感影像处理软件ERDAS IMAGINE 9.2,在对 Landsat ETM遥感图像进行几何精校正、辐射增强、空间子集运算等预处理的基础上,通过监督分类,将保护区的土地利用类型分为森林、农田、灌丛、建筑用地、水域、沼泽草地、裸地7类,每个自然保护区的总体分类精度均在85%以上。在东北丹顶鹤繁殖地沼泽湿地中,沼泽草地的主要植被类型是芦苇。除集中分布的苇丛外,散生的芦苇往往与多种苔草属植被混生在一起。将沼泽草地从监督分类栅格文件中提取出来,通过ArcGIS平台上Spatial Analyst模块的“栅格转矢量”工具,转化为Point Shape 文件。在此基础上,将沼泽草地植被矢量点与研究区域1999~2003年Landsat ETM彩色合成遥感影像叠加。为消除混生的苔草属草本植物对芦苇空间分布点的影响,借助于各个自然保护区的地形图、土地利用类型图,通过目视解译,剔除散生的沼泽草地矢量点,在位于沼泽中间、沼泽边缘且集中分布的沼泽草地中选取典型的草本植被空间分布点477个,构成1999-2003年芦苇空间分布数据库,以此作为东北丹顶鹤繁殖地沼泽植被芦苇生态位建模的数据基础。

2.3 气候包络法生态位建模

生物气候模型Bioclim、领域模型Domain都只需要物种分布的存在数据就可以对物种的潜在分布区进行估测。由于在生物多样性保护实践中物种不存在空间数据很难获得,因此这2种模型在濒危物种潜在生境空间建模中得到较为广泛应用[11]。 Bioclim和Domain模型都只考虑气候因素对物种分布的影响, 这种方法被称作气候包络法(Climate envelope)[12]。Bioclim模型原理主要是利用已有的物种分布资料和环境数据产生以生态位为基础的物种生态需求,探索物种已知分布区的环境特征与研究区域的非随机关系。它采用分布百分比算法(Percentile distribution)对分布区域中每个网格的每个环境变量进行多元单边分析, 计算每个网格的环境适生度[13]。如果网格中所有的环境变量都在物种分布的气候包络之内,就认为这个地方是适合该物种生存的。Domain模型是在建立Gower矩阵基础上, 将分布点的环境变量与它周围地区的环境变量进行相似性比较,来对物种的分布区进行预测,相似性的最大值为100,相似性值越高表示与已知分布区的气候相似性越大。

2.4 芦苇生境气候因子的提取

研究表明,在国家和大区域尺度上,影响植被空间分布的生态环境因子主要是温度和降水等气候因子[12]。预测物种分布的Bioclim模型和Domain模型是基于国际马铃薯中心开发的生物地理信息系统软件Diva-GIS。在该软件安装目录的Environ子文件夹下,已经内嵌了1950~2000年来自世界各地气象站的气候信息采用插值法生成的全球气候数据,该数据由WORLDCLIM ( http: / /worldclim. org)提供,空间分辨率为2.5′(赤道处1′= 1852 m)。直接采用WORLDCLIM 的全球气候数据进行东北地区丹顶鹤繁殖地芦苇生境空间建模,存在着数据时相性差、空间分辨率低、区域针对性弱的弊端。在论文中,利用Diva-GIS软件的气候数据库开放功能,将研究区域2005年模式模拟数据中的月平均最高温度(℃)、月平均最低温度(℃)、月平均降水(mm)3个因子转换成CLM气候文件格式,导入Environ子文件夹下,即可由软件自动生成包括年均温(Annual mean temperature)、平均周温度变化范围(Mean diurnal temperature range)、平均年温度变化范围(Mean annual temperature range)、极端最高温(Maximum temperature of the warmest month)在内的19个气候因子,以此作为芦苇生境空间建模的环境因子。

2.5 气候变暖情景分析

区域气候模型模式模拟数据对比分析表明,2005年、2030年、2050年3个时段的年平均温度分别为2.752℃、4.418℃、5.794℃。与2005年相比,2030年、2050年的平均温度上升了1.666℃、3.042℃。在Bioclim、Dommain 2个气候包络模型性能评价的基础上,选取预测精度较高的模型,在Diva-GIS软件生境建模菜单下的“气候变化”分析模块支持下,利用与2005年相同的芦苇空间分布数据库,分别年平均气温升高1.666℃、3.042℃ 2种气候变暖情景,进行气候变化情景下芦苇潜在生境变化分析。

3 结果与分析

3.1 2005年芦苇生境空间分布分析

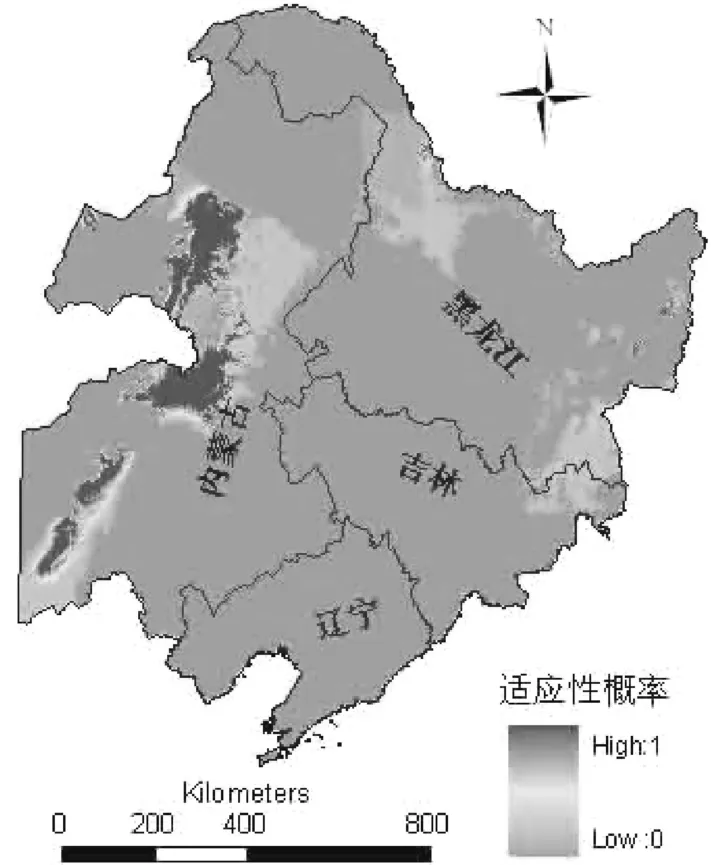

将1999-2003年丹顶鹤生境植被芦苇的空间分布数据分为2部分:70%(334个)样本点用于建模,30%(143)个用于模型验证。采用Diva-GIS软件提供的受试者工作特征曲线(ROC)下面积(AUC)计算功能来评价2个气候包络预测模型的性能。AUC是一个与参考阈值无关的统计量,通过百分比的方法计算提升置信区间(bootstrap confidence interval),来评价模型区分存在点和背景点的诊断性能[14]。一般认为AUC值为0.5~0.7时模型诊断价值较低;为0.7~0. 9时诊断价值中等;大于0.9时诊断价值优秀。通过ArcGIS中ArcToolbox数据转换功能, 分别将Diva-GIS软件输出的Bioclim、Domain模型预测结果从ASCII文件转换为Raster文件格式,生成基于Bioclim模型的2005年丹顶鹤繁殖地植被适应性概率空间分布图(图1)、基于Domain模型的2005年丹顶鹤繁殖地植被适应性概率空间分布图(图2)。

图1 基于Bioclim模型的2005年芦苇适应性概率Fig. 1 Bioclim-based suitable probability of reed habitat in 2005

图2 基于Domain模型的2005年芦苇生境适应性概率Fig. 2 Domain-based suitable probability of reed habitat in 2005

Bioclim、Domain模型预测精度AUC分别为0.904、0.489,表明Bioclim模型的预测精度超过Domain,达到优良性能,因此采用Bioclim模型进行芦苇生境空间建模、气候变化情景分析。从图1可以看出,丹顶鹤繁殖地沼泽植被芦苇生境主要集中在5大区域,其中2个大片区域分别位于黑龙江省东部的佳木斯市、双鸭山市、鸡西市(简称东部片区),黑龙江、吉林、内蒙古3省(区)交界处的齐齐哈尔、大庆市、白城市、兴安盟东南部、通辽市北部(简称中部片区),3个小片区域分布在锡林郭勒盟东北部(简称锡盟片区)、呼伦贝尔盟西南部(简称呼盟片区)、黑龙江省牡丹江市(简称牡丹江片区)。按照芦苇生境适应性概率从高到低的顺序排列,排在前10位的县(区、县级市)全部位于黑龙江省境内,它们依次是:宝清县(0.618)、友谊县(0.603)、集贤县(0.516)、齐齐哈尔市辖区(0.455)、杜尔伯特县(0.450)、龙江县(0.438)、虎林县(0.412)、泰来县(0.395)、七台河市区(0.372)、桦川县(0.366)。

3.2 气候变化情景下植被生境变化分析

按照2.5中的方法,采用Bioclim模型,进行2030年、2050年气候变暖情境下芦苇生境动态分析,生成2030年芦苇生境适应性概率空间分布图(图3)、2050年芦苇生境适应性概率空间分布图(图4)。对照图2、图3可以看出,与2005年相比,2030年平均温度从2.752℃上升到4.418℃,包括扎龙湿地在内的中部片区生境大面积消失。对照图3、图4可以看出,随着2050年平均温度从2030年的4.418℃上升到5.794 ℃,降水量较为丰富的东部片区、牡丹江片区生境也大面积消失,只剩下了位于研究区西部的锡盟片区、呼盟片区2小块生境。对比图2、图3、图4可以看出,2005~2050年,东北丹顶鹤繁殖地沼泽植被芦苇的生境在空间分布上呈现出从中部到东部大面积消失的过程。从变化的程度来看,太阳辐射适中、降水量较少的中部片区的芦苇生境变化最为剧烈,降水量较为丰富的东部片区次之,降水稀少、太阳辐射强烈的西部最为稳定。这一变化趋势可能与研究对象芦苇喜光、耐湿的生物学特征有关。

图3 2030年芦苇生境适应性概率空间分布Fig. 3 Suitable probability of reed habitat in 2030

图4 2050年芦苇生境适应性概率空间分布Fig.4 Suitable probability of reed habitat in 2050

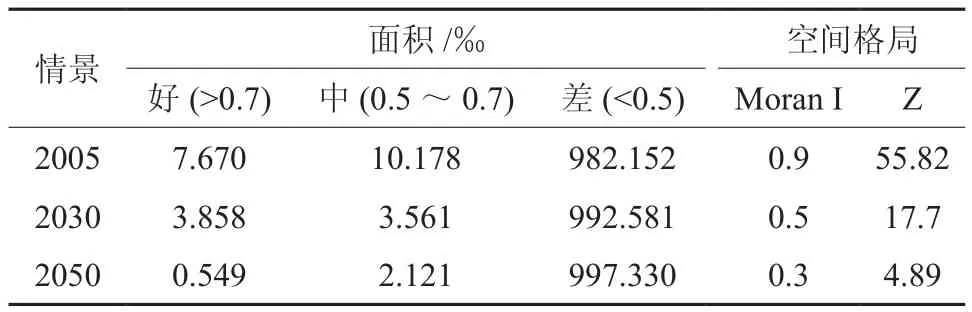

为进一步分析2005~2050年东北沼泽植被芦苇生境变化,在生成2030年、2050年适应性概率空间分布图基础上,进行不同质量等级芦苇生境面积统计分析、芦苇生境空间分布格局分析。为便于进行不同等级芦苇生境面积比例分析,按照适应性概率的大小将东北地区芦苇生境分为3级:好(>0.7)、中(0.5~0.7)、差(<0.5)。将适生概率>0.7的像素点作为芦苇高质量生境点,采用地统计学的Moron I 系数、Z 两个指标进行芦苇空间聚集性分析。Moran I 系数是一种最常用的自相关系数,系数的取值在-1 和1之间:小于0 表示负相关,等于0 表示不相关,大于0 表示正相关[15]。在统计学中,Z 是测量标准偏差的一个统计量,等于偏离适应性概率平均值的标准偏差的倍数。当可信度P=0.95、Z 位于区间范围[-1.96,1.96]时,表征了一种统计变量随机分布的空间格局。当Z 值落在区间范围之外,则表示统计变量呈现出离散或聚集的分布格局[16]。

表1 2005-2050年芦苇生境变化分析Table 1 Habitat change analysis of reed from 2005 to 2050

从表1可以看出,从生境质量来看,2005~2050年,芦苇生境质量呈迅速下降趋势,质量好的生境面积比例、质量中等的生境面积比例呈显著减少趋势,质量差的生境面积比例呈缓慢增加趋势。与2005年比,2030年、2050年质量好的生境面积比例分别下降了3.812‰、7.121‰,质量中等的生境面积比例分别减少了6.617‰、8.057‰,质量差的生境面积比例则分别增加了10.429‰、15.178‰。从空间分布来看,2005年、2030年、2050年3个时段,Moran I均大于0,Z均大于1.96,表明2005~2050年,沼泽植被呈空间聚集性分布。从表1可以看出,与2005年相比,2030年、2050年,Moran I、Z均呈大幅度下降趋势,表明随着气温升高、降水量减少,高质量沼泽植被生境面积减少、空间聚集性减弱、破碎化趋势增强。

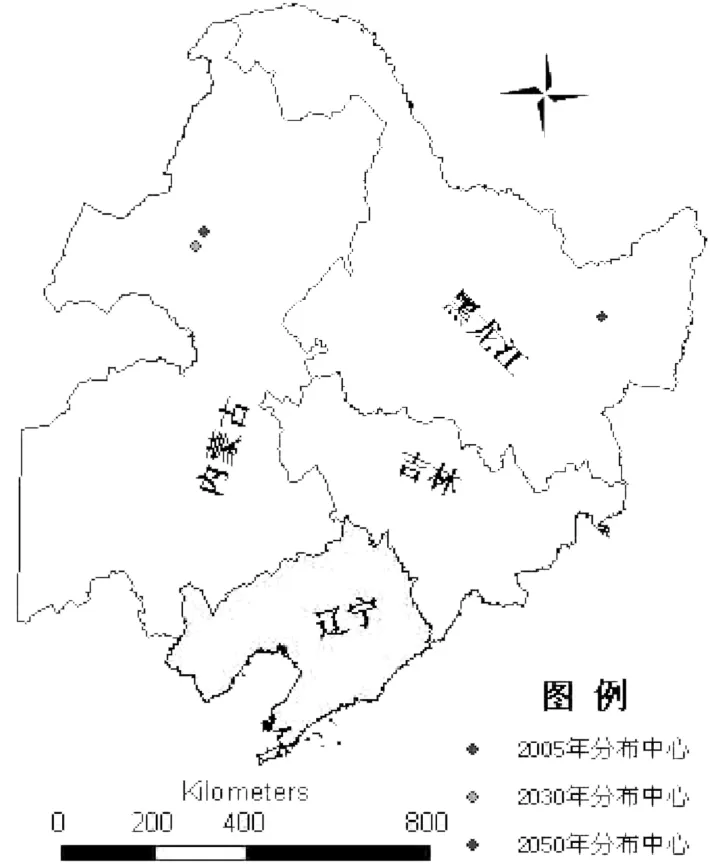

3.3 高质量植被生境空间分布中心变化分析

提取适应性概率>0.7 的像素点作为高质量芦苇植被生境,利用ArcGIS的空间统计模块,生成3个时段的高质量芦苇生境地理分布中心,并与研究地区边界矢量文件叠加,生成2005~2050年高质量芦苇生境地理分布中心变化图(图5)。

图5 2005~2050年芦苇地理分布中心Fig.5 Geographical distribution center of marsh vegetation from 2005 to 2050

从图5可以看出,2005年沼泽植被的地理分布中心位于黑龙江省双鸭山市集贤县东南,2030年分布中心则向西偏北方向偏移到内蒙古自治区呼伦贝尔盟鄂温克自治县北部。与2005年相比,2030年地理分布中心向西偏北方向偏移了900.3 km,平均每年偏移36.012 km。与2030年相比,2050年沼泽植被的地理分布中心从内蒙古呼伦贝尔盟鄂温克自治县境内向东偏北方向移到了呼伦贝尔盟海拉尔市境内,东偏北方向偏移了35.3km,平均每年偏移1.765 km。与2005年相比,2050年的沼泽植被地理分布中心向西偏北方向偏移了889.031 km,平均每年向西偏北方向偏移了19.756 km。

2005-2050年,东北丹顶鹤繁殖地芦苇地理分布中心呈现出由东部向西北方向、由西北方向向东北方向偏移的复杂过程。从图5可以看出,研究地区的西部为光照较为强烈的内蒙古高原,阳光充足,东部靠近日本海,水热条件优越。作为一种喜光、耐湿的沼泽植被,在气候变化影响情境下,芦苇的地理分布中心趋向于向环境条件改善的区域偏移。

4 结论与讨论

在温室气体中等排放情景下,全球模式驱动下区域气候模型模式模拟数据分析表明,2005~2050年,随着气温的升高、降水量的减少,芦苇的高质量生境比例下降、空间聚集性减弱、分布中心向西北方向偏移。一些野生动物保护专家的研究表明,草本沼泽芦苇的面积大小及其空间分布是影响丹顶鹤巢址选择的主要生态因子 。因此,我们可以推定,在气候变暖情景下,位于东北地区中部、东部的丹顶鹤繁殖地潜在生境将大面积消失,高质量生境面积缩小、空间聚集性减弱,丹顶鹤繁殖地分布中心向生态环境改善的西北方向偏移。

在东北区域尺度上,缺乏带有地理坐标的丹顶鹤繁殖地沼泽植被芦苇空间分布数据。在论文中,研究者借助于Landsat ETM遥感数据、丹顶鹤自然保护区边界矢量文件,通过一系列遥感图像处理、GIS空间分析、目视解译等数据预处理过程,筛选出1999~2003年芦苇空间分布数据。在提取的芦苇空间分布数据中,难免存在着少量的小叶樟、苔草等植被类型。不同沼泽植被类型对气候因子的反应机制有所不同,在一定程度上会影响研究结论科学性。其次,研究区域幅员辽阔,面积高达135.61万km2,而一景Landsat ETM遥感影像的空间覆盖范围只有170 km×183 km=31 110 km2,很难获取20个自然保护区同一时段遥感数据,遥感影像时相的不一致性也会影响分析结果的准确性。第三,芦苇空间分布数据与生态位建模气候数据时段的不一致性,也会影响分析结果的精度。

论文的研究结果是建立在温室气体中等排放情景下,跨学科研究全球模式驱动下区域气候模型模式模拟数据基础之上的[18]。温室气体中等排放情景假定:世界人口趋于稳定,高新技术广泛应用,全球合作,经济快速发展,各种能源平衡发展,在此前提下CO2排放浓度加倍。温室气体排放的情景不同、采用的全球驱动模式不同,研究区域2005~2050年的气候变化情景有所不同。由于目前对于未来气候变化的预估还存在很大的不确定性,土地管理部门、野生动物保护者在引用论文的研究成果时,尚需谨慎。

[1] Ferrier S. Mapping spatial pattern in biodiversity for regional conservation planning: where to from here[J]. Systems Biology,2002, 51: 331-363.

[2] Rushton S P, Ormerod S J, Kerby G. New paradigms for modeling species distributions[J]. Journal of Applied Ecology, 2004, 41:193-200.

[3] Ricklefs R. A comprehensive framework for global patterns in biodiversity [J]. Ecology Letters, 2004, 7: 1-15.

[4] 邹红菲,吴庆明.扎龙自然保护区丹顶鹤 (Grus japonensis)巢的内分布型及巢域[J]. 生态学报,2009,29(4): 1710-1718.

[5] 马逸清,李晓民.丹顶鹤研究[M].上海:上海科技教育出版社,2002:17-18.

[6] 沃晓棠,黄智超,孙彦坤,等. 扎龙湿地近 50 年温度和降水年际变化分析[J].东北林业大学学报,2010,41(5):61-65.

[7] 潘响亮,邓 伟,张道勇,等. 东北地区湿地的水文景观分类及其对气候变化的脆弱性[J].环境科学研究,2003,16(1):14-18.

[8] 孙全辉,张正旺.气候变暖对我国鸟类分布的影响[J].动物学杂志, 2000, 35(6): 45-48.

[9] 赵串串,杨晓阳,张凤臣,等.气候变化对湿地植被生物量影响分析——以三江源区为例[J].干旱区资源与环境,2008,(9):88—91.

[10] 李荣平,周 莉,谢艳兵,等. 1957~2004年盘锦芦苇湿地的气候变化特征分析[J]. 气象与环境学报,2006,22(4):13-17.

[11] 徐晓婷,杨 永,王利松. 白豆杉的地理分布及潜在分布区估计[J].植物生态学报,2008,32 (5):1134-1145.

[12] Hijmans R J, Graham C H. The ability of climate envelope models to predict the effect of climate change on species distributions [J].Global Change Biology, 2006, 12, 2272-2281.

[12] 胥 勇,周平阳,王 扬,等.应用BIOCLIM生态位模型对松材线虫传入云南的风险评估[J].云南农业大学学报,2008,23(6):746-753.

[14] Hanley J A, McNeil B J. The meaning and use of the area under a Receiver Operating Characteristic (ROC) curve [J]. Radiology,1982, 143: 29-36

[15] 王劲峰,廖一兰,刘 鑫.空间数据分析教程[M].北京:科学出版社,2010.

[16] Arthur G, Ord J K. The analysis of spatial association by use of distance statistics [J]. Geographical Analysis,1992, 24(3):189-206.

[17] 刘学昌.三江平原地区丹顶鹤(Grus japonensis)巢址选择[D]. 哈尔滨:东北林业大学,2006:13-45.

[18] 石 英. RegCM3对21世纪中国区域气候变化的高分辨率数值模拟[D].北京: 中国科学院大气物理研究所,2010:118-120.

Vegetation dynamics analysis in northeastern breeding habitat of Grus japonensis under scenaries of climate warming

LI Ming-yang1, ZHANG Cheng-yi2, WU Jun3, XU Ting1

(1.College of Forest Resources and Environment, Nanjing Forestry University, Nanjing 210037; Jiangsu, China; 2.National Climate Center of China, Beijing 100081,China; 3.Nanjing Institute of Environmental Sciences, Ministry of Environmental Protection, Nanjing 210042, Jiangsu, China)

The detailed knowledge of habitat change trends and drivers of endangered species under scenaries of climate change is the premise to predict endangered species population and the plan making for wildlife conservation. Phragmites australis which is the major vegetation type in northeastern breeding marshes of Grus japonensis was chosen as the research object, while the simulated data in 2005,2030,2050 from the National Climate Center, together with the boundary vector data of 25 red-crowned nature reserves were collected as the main information source to build climate envelop models of Bioclim and Domain to analyze dynamics of reed spatial distribution and spatial pattern from 2005 to 2050. Research results show that: (1) compared with in 2005, the large reed habitat in central part and eastern part of research region will disappear in 2030 and 2050 respectively; (2)compared with 2005, the area proportion of good and medium quality habitat in 2030 and 2050 will decrease by 3.812‰ and 6.617‰ , 7.121‰ and 8.057‰ respectively, with less aggregated and more fragmented spatial distribution of high quality reed potential habitat; (3) under impact of regional climate warming, compared with in 2005, the geographical distribution center of reed habitat in 2030 and 2050 will move from eastern part to northwest and northeast part of research region respectively, with annual average moving speed of 19.756 km to word to northwest direction.

Grus japonensis (red-crowned crane); climate warming; habitat analysis; northeast of China; climate envelop model

2012-01-24

环保部重大公益性行业科研专项“气候变化对东北野生动植物影响的评估技术研究”(200909070)

李明阳(1967—),男,河南三门峡人,教授,博士,从事森林资源与生态环境监测、风景林调查规划、3S应用研究;

E-mail:lmy196727@126.com

S718.5

A

1673-923X(2012)08-0058-06

[本文编校:吴 彬]