敦煌字诂——“眾”、“衆”考辨

周 慧

(南京师范大学 文学院,江苏 南京 210097)

当我们在计算机中应用office系统程序进行繁简字自动切换时,简体“众人”切换成繁体,变成“眾人”;当我们查阅《大正藏》电子版(CBETA)时,发现“众”皆作“眾”。而“众”字转换为繁体时,实际上有两个字形:“眾”与“衆”。那么我们采用“眾”的依据是什么?不少研究敦煌文献的学者在其论文中涉及到敦煌写本内容的录入,他们将“众”字多录作“眾”形,而实际上,敦煌写卷中“众”字大部分作“衆”形,录成“眾”是否又改变了敦煌写卷本来的面貌?“眾”、“衆”二者到底是何种关系?

论及“众”的“眾”与“衆”二形,现在我们一般会认为,“众”在台湾写作“眾”,在大陆写作“众”而繁体作“衆”。我们翻阅《台湾与大陆常用汉字对照字典》,编者在分析“眾/众(衆)”字条时断言:“在台湾,衆是眾的异体字;在大陆,眾是衆的异体字。”[1]这一结论其实未能清晰地揭示两字形之间的关系。今查考国务院1986年颁布的《简化字总表》,其中“众〔衆〕”字以繁简字关系列出,而未列“眾”字;《简化字 繁体字 选用字 异体字 对照表》[2]列出了“衆”、“眾”、“众”三字形,它们之间的关系是:“衆”与“众”是繁简字关系,“衆”与“眾”是异体字关系。

从上述举出的相关字典辞书对二者的阐释,我们不难发现对“众”的两个繁体字形“眾”与“衆”关系的理解是模糊不清的。不仅如此,在古代字书中亦是如此,甚至出现二字形混用的情况。

为了弄清“眾”与“衆”两者之间的关系及其发展演变,我们试作如下考辨。

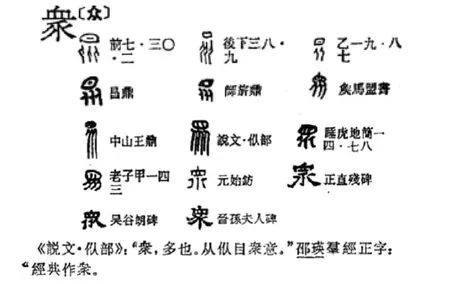

一、字书对“眾”和“衆”的解释

《说文》[3]仅有“眾”而无“衆”。《说文·部》:“眾,,多也。从、目,眾意。”

《玉篇》[4]仅有“衆”而无“眾”。《玉篇·乑部》:“衆,之仲切,多也。”

我们再看看《汉语大字典》所列“衆”和“眾”字条,细细考察,发现《汉语大字典》在引用《说文》解释此二字形时存在着问题:

“眾”在《汉语大字典》中属“网”部。

“衆”在《汉语大字典》中属“血”部。

《汉语大字典》在引用到《说文》时,出现了“衆”与“眾”混淆的情况。《说文·部》仅有“眾”,而无“衆”。由此可知,《汉语大字典》也未能搞清“衆”与“眾”二字形的差别,而是认为这二字形是完全一致的。

《隶辨》[5]中仅有“衆”而无“眾”。

《康熙字典·目部》[6]:“眾,《正字通》:‘从横目,从,人数多也。目,数也。’《字汇》:‘眾,作衆,列血部,非。’”

《康熙字典·血部》:“衆,《字汇》:‘衆,同眾。’《正字通》:‘衆,眾字之讹。别详目部。’”

从上面所举出的字书中的解释来看,关于“衆”与“眾”二形的关系,只有在《字汇》和《正字通》中有过正面的阐释,认为“衆”乃“眾”之讹。那么为什么“眾”会讹变为“衆”?二字形之间的演变经历了什么样的阶段?二者到底是怎样的关系?

我们试比较“衆”和“眾”二字形上的区别。

二、隶变导致“眾”的分化

《说文》是我国第一部以小篆为主体的字典,《玉篇》是继其后第一部楷书字典。《说文》中仅有“眾”,《玉篇》中仅有“衆”,这之间经历了汉字史上的大变革——隶变。在隶书中,可发现开始出现“眾”向“衆”转变的情况。

《隶辨》第120页“衆”字条下列出的隶书字形,也非常清晰地呈现出这一变化。“”:“《校官碑》:‘~儁挈圣。’”“”:“《桐柏庙碑》:‘安~刘瑗。’”“”:“《魏上尊号》:‘奏茂德苞~圣。’”“”:“《孔龢碑》:‘祠用~牲。’”

在汉魏时期敦煌隶书写卷中,“眾”向“衆”转变的情况亦是明显,这里举二例加以说明:日本《中村不折旧藏禹域墨书集成》(上册)No3《〈法句譬喻经〉卷第三》“众”作“”、“”、“”和“”,该写卷是汉魏时期的隶书写本,真实鲜明地反映出隶书“眾”的字形特点,从以上罗列出的四字形来看,原先“眾”的首笔添了一“丶”,后来“丶”慢慢演变为“丿”。在津艺038《〈华严经〉卷第十七》隶书写卷中,“眾”作“”,该字形的首笔一短“丿”不明显,当是处于“眾”向“衆”的转变这一过渡阶段。此类现象在敦煌隶书写卷中比比皆是,此处不再一一赘言。

这种写法是符合“隶变“规律的,可以从书写的角度得以解释。在隶变的过程中,人们为了求快速、顺手和美观等而导致了字形的讹变,这类“与表音义无关的隶变”的基本手段可以概括为“直、减、连、拆、添、移、曲、延、缩”等九种。[8]“眾”采取了“添”的基本手段,在首笔添了一“丿”,当是为了字势的匀称,使得字形更为美观。

因求字形的美观匀称,隶变过程中“眾”字在首笔添加一短“丿”,这是第一次的讹变;其后,又采用了隶变“延”的手段发生了第二次讹变。“”和“血”字形相近,因此,由于书写的习惯,书写者往往容易将“”写成我们熟知的“血”,这种字形在楷书中就成熟了。从小篆到隶书经历了两次讹变,这种现象体现了隶变的连续性。由此,我们可知“眾”与“衆”的演变过程是:“”→“”→“”→“”,现在以简体“众”作为规范字形。

通过上述取证分析,我们亦能清晰地理解《字汇》:‘眾,作衆,列血部,非。’和《正字通》:‘衆,眾字之讹。别详目部。’所表达的意思。

三、“眾”与“衆”的正俗关系

从上文的论述中,我们大致知道“眾”与“衆”的发展演变过程,那么“眾”与“衆”二字形的关系该如何界定?如果仅仅将“衆”看成是“眾”字在经历了隶变后的讹变字形,这是不合适的。因为“衆”在各个时期社会各阶层的广泛运用,以及规范字表中把“衆”列为“众”的繁体字形,已经验证了它的合理性与价值。我们可以把“眾”与“衆”看成是异体字的关系,但这种归类显得过于笼统,我们认为把“眾”与“衆”二字形归结为“正俗关系”更为恰当,而且,这二者之间的正俗关系并非是一成不变的。

黄征师提出的俗字定义:“汉语俗字是汉字史上各个时期流行于各社会阶层的不规范的异体字。”并且指出,“时有古今,字有迁革,昨日的俗字有的变成今日的正字,……正、俗往往随时代的变迁而地位有所变迁。……学者们判别俗字的正字参考系,实际上是现在的通行繁体字。”[9]这给我们判定“眾”与“衆”的正、俗关系提供了很好的理论支撑。

《说文》时代,“眾”是规范汉字,隶变使文字由小篆向隶书转变,这一阶段文字的讹变最为剧烈,大量的俗字开始产生,“衆”字形出现并且开始运用,可以看作是“眾”的俗体;而随着“衆”这一字形的运用越来越广泛,使“衆”的地位不断地提升,而“眾”慢慢地淡化出人们的使用领域,到了今日,“衆”已经成为正字,而“眾”退出了“正字”的位置而转为“俗字”。所以此二者的正、俗关系亦随着时代的变迁以及使用情况而发生了变化。“眾”和“衆”二者的关系可总结为:眾:正→俗;衆:俗→正。

总之,从“眾”到“衆”的字形演变,隶变起到了至关重要的作用。“眾”字形地位下降,“衆”字形地位上升的动态发展过程,反映出了“眾”、“衆”二字形正、俗关系的演变。如今当我们要把“众”转化为繁体,出现“眾”、“衆”二字时,应该有了选择的依据。

[1]苏培成编著.台湾与大陆常用汉字对照字典.商务印书馆,2010:179.

[2]上海辞书出版社,1983.8.

[3][汉]许慎撰.[清]段玉裁注.许惟贤整理.说文解字注.凤凰出版社,2007.12.

[4][梁]顾野王.大广益会玉篇.中华书局,1987年7月影印.

[5][清]顾蔼吉编撰.隶辨.中华书局,1986年4月影印,其第120页有“衆”字条而无“眾”字条.

[6][清]陈廷敬,张玉书等编撰.王宏源新勘.康熙字典(修订版).社会科学文献出版社,2008.4.

[7]范韧庵,李志贤,杨瑞昭,蔡锦宝编著.中国隶书大字典.上海书画出版社,2000.5.

[8]赵平安.隶变研究.河北大学出版社,2009.

[9]黄征.敦煌俗字典·前言.上海教育出版社,2005:4-5.