“4·20”芦山地震后的四川地质灾害形势预测与防治对策

陈宁生,刘丽红,邓明枫,何 杰,杨成林

(1.中国科学院 水利部 成都山地灾害与环境研究所,中国科学院山地灾害与地表过程重点实验室,成都610041;2.成都理工大学 旅游与城乡规划学院,成都610059)

四川省是中国地质灾害最多的省份之一,具有点多、面广、规模大、成灾快、暴发频率高、延续时间长的特点[1]。受2008年“5·12”汶川地震的影响,震后四川省暴发了许多大规模泥石流灾害,如:2009年7月17日前后,2010年8月13日左右,全省暴发了大规模的泥石流,死伤上百人,直接经济损失约3亿元。泥石流灾害不仅造成巨大的经济损失以及人员伤亡,更是制约了这一地区的经济复苏和发展。造成地质灾害的一个重要原因是震后未及时作地质灾害危险性评价,防灾减灾工作缺乏科学依据,相应的防灾减灾措施缺乏针对性。2013年4月20日,芦山7.0级地震暴发,大量的崩塌滑坡活动为泥石流形成提供了丰富的物源,在强降雨条件下,极易发生泥石流,从而引发一系列的地质灾害。所以,震后四川省地质灾害形势预测是当前急需解决的问题。本文通过研究历史上四川省重大地质灾害的发育规律,总结地震和极端干湿气候与地质灾害的耦合规律,考虑2013年 “4·20”芦山地震、2008年“5·12”汶川地震、2012~2013年川东南冬春连续干旱以及岩性对泥石流的影响,利用GIS对四川省地质灾害进行快速定性的易发性预测,为震后灾区重建规划、地质灾害防治提供急需的基础资料,为国家和地方政府规划决策提供科学依据。

1 地震与极端干湿循环气候对重大地质灾害的控制

四川省山区面积0.428×106km2,发育着武都-马边(龙门山地震带)、康定-甘孜和安宁河谷地震带,地震带面积约占全省国土面积的1/4。同时,四川地处长江上游,极端气候影响下的东南暖湿气流的强弱变化对其影响很大。地震活动与极端干湿循环气候控制着四川省重大地质灾害的发育。

地震活动容易引发大规模泥石流与滑坡灾害。历史上,1933年叠溪地震导致茂县-黑水一带的大规模滑坡、泥石流(如1934年芦花沟和罗坝街沟泥石流)[2-4],1976年松潘平武地震导致1980年代初九寨沟滑坡、泥石流非常活跃,2008年 “5·12”汶川地震导致沿龙门山地震带的北川、安县、绵竹、彭州、都江堰、汶川和茂县等地区的泥石流至今还十分活跃,其活动的时间可长达20年之久[5-10]。

同时,冬春连旱亦特别容易引发地质灾害的发生。如2010年和2011年川东干旱后,2010年7月和2011年9月暴雨引发大量缓倾顺层滑坡,其中南江县出现这种滑坡1 000处以上[11,12]。

地震与干湿循环的叠加促使地质灾害的规模和频率剧增。研究发现,2009年7月9日云南楚雄6.0级地震在白鹤滩区的加速度值达到0.05 m/s2(相当于地震烈度Ⅵ度以上),2011~2012年连续6个月的干旱后,2012年6月的降雨激发了数十处泥石流、滑坡,典型案例包括矮子沟“6·28”泥石流和宁南-普格交接处总量约1.7×106m3的灾害性滑坡。2008年汶川地震后,2009~2010年厄尔尼诺向拉尼娜年转化引起的干湿转换也引发了当年在清平、映秀、龙池虹口等地的特大泥石流灾害。

地震与前期干旱引发泥石流易发的原因在于地震与干旱产生大量的松散固体物质和震(干)裂土体,其天然密度或干密度普遍较小,在降水作用下,容易湿陷收缩,透水性增强,在后期降雨作用下迅速膨胀,阻塞土体内部孔隙,使孔压迅速增加,土体强度迅速降低,从而引发泥石流、滑坡地质灾害。

2 易发性评价体系的建立和指标的选取

已有研究表明,汶川地震地质灾害有如下发育规律[13]:(1)地震地质灾害与海拔高度和微地貌具有很好的对应关系,大部分灾害发生在海拔高度1.5~2km以下的河谷、峡谷段。(2)地质灾害沿着断裂带呈带状分布。(3)绝大部分地质灾害集中在坡度20°~50°的范围内,其中以40°~50°范围分布密度最大。(4)地震地质灾害在岩浆岩、碳酸盐岩、砂砾岩等硬岩地层中最为发育,砂板岩、千枚岩、泥页岩等软岩中的发育密度次之。就地质灾害类型来说,滑坡多发生在软岩中,崩塌多发生在硬岩中;地震灾区泥石流多发生在花岗岩风化壳、砂岩、灰岩、白云岩及千枚岩和板岩地区。(5)地震烈度较大处,地震地质灾害也较多,随着地震烈度的降低地质灾害的分布减少。(6)主震使岩体发生松动,大量的余震、降雨、人工活动等也引发了大量的地质灾害。

泥石流地质灾害的发生需满足地形、降雨、物源3个条件。从全省范围内来看,地震对全省的地形地貌的改变较小,研究中仅考虑物源的作用。地震和干旱对地质灾害的影响主要表现为:提供丰富的松散固体物质。有关地震和干旱对地质灾害的影响已有许多相关研究[14]。

本文依据汶川地震次生地质灾害发育特点和参考国内外地质灾害易发性评价指标,重点选取了地震烈度、干旱2项指标,将每个指标划分成3个等级。

2.1 地震烈度指标

地震对泥石流地质灾害的影响主要表现为:地震导致部分土体孔隙压力升高,土体强度大量下降甚至局部液化,使大量土体失稳成为泥石流物源。陈宁生(2004)等通过实验研究发现,土体的黏聚力和有效黏聚力随着地震震级(周次)的增加,逐渐降低[15]。从而表明地震烈度越大,受地震影响的土体的强度越低,越容易引发地质灾害。参照张春山(2009)对汶川地震次生地质灾害危险性评价中有关地震烈度的划分等级[16],以地震烈度Ⅵ度影响区为界,将芦山地震烈度划分为3个等级,依次为:高易发区为Ⅸ度和Ⅷ度;中易发区为Ⅶ度;低易发区为Ⅵ度。陈宁生(2011)研究表明,地震次生活动泥石流的时间可以长达20a,而活动最为频繁、规模最大的在5~6a内[14]。所以汶川地震对四川省地质灾害也有一定影响,但考虑到汶川地震后已暴发多次大规模泥石流地质灾害,地震引发的部分松散固体物质已被输移和土体自身固结作用,本文对汶川地震的烈度作降一级处理,汶川地震原Ⅵ度区不再在本研究范围内。同时考虑到汶川地震烈度比较大,其引发的地质灾害范围广,再将汶川地震原烈度Ⅸ度至Ⅺ度列为高易发区,中易发区为Ⅷ度,低易发区为Ⅶ度(图1)。

2.2 干旱指标

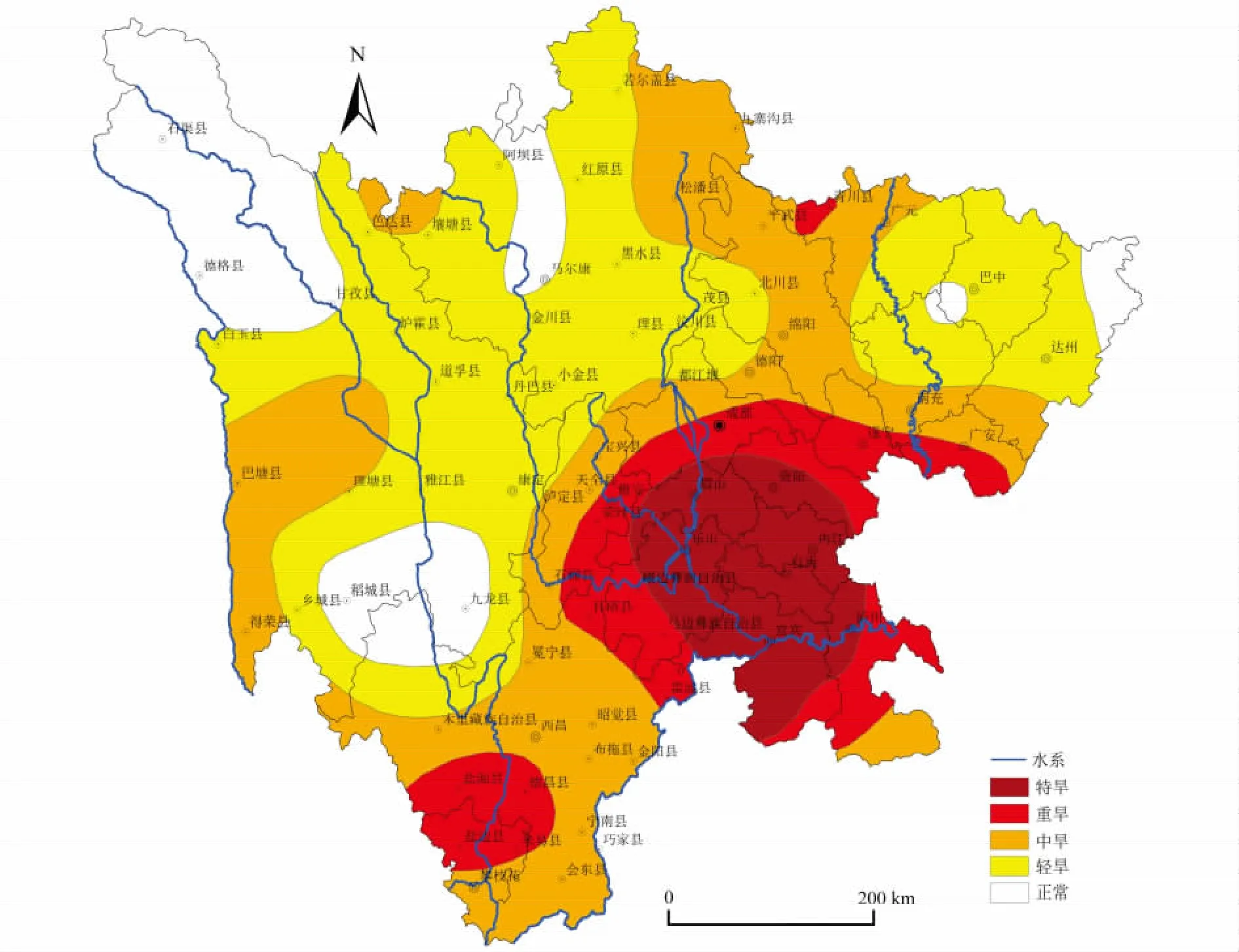

极端干旱气候与泥石流灾害也存在一定的关系。已有许多学者对泥石流与干旱气候的关系有一定的研究:中国最为严重的泥石流灾害区均分布于干旱区[17];意大利北部及其流域4.5ka以来的沉积资料显示,泥石流发育与季节性的干湿气候交替变化相关[18];中国40个大流域的总剥蚀率与干旱指数相关系数达到0.81,表明泥石流与干旱的关系密切。2012年至2013年冬春,川东南冬春连续干旱,在强降雨诱发下,极易引发泥石流。本文将干旱分为3个等级,分别是:高易发区为特旱和重旱,中易发区为中旱,低易发区为轻旱(图2)。

2.3 四川历史地质灾害分布区

四川省90%以上面积为山地,由于地形、地质和降水等的影响,四川省地质灾害极其发育,主要分布于盆地向高原过渡的川西中高山峡谷区和川西南山地区。其中强烈活动区包括都江堰-青川沿线,雅砻江上游沿线。中等活动区包括大金川-大渡河沿线、雅砻江中下游沿线以及金沙江干旱河谷区。弱活动区包括雅安-马尔康-青川的龙门山带和马边-西昌-攀枝花一带。

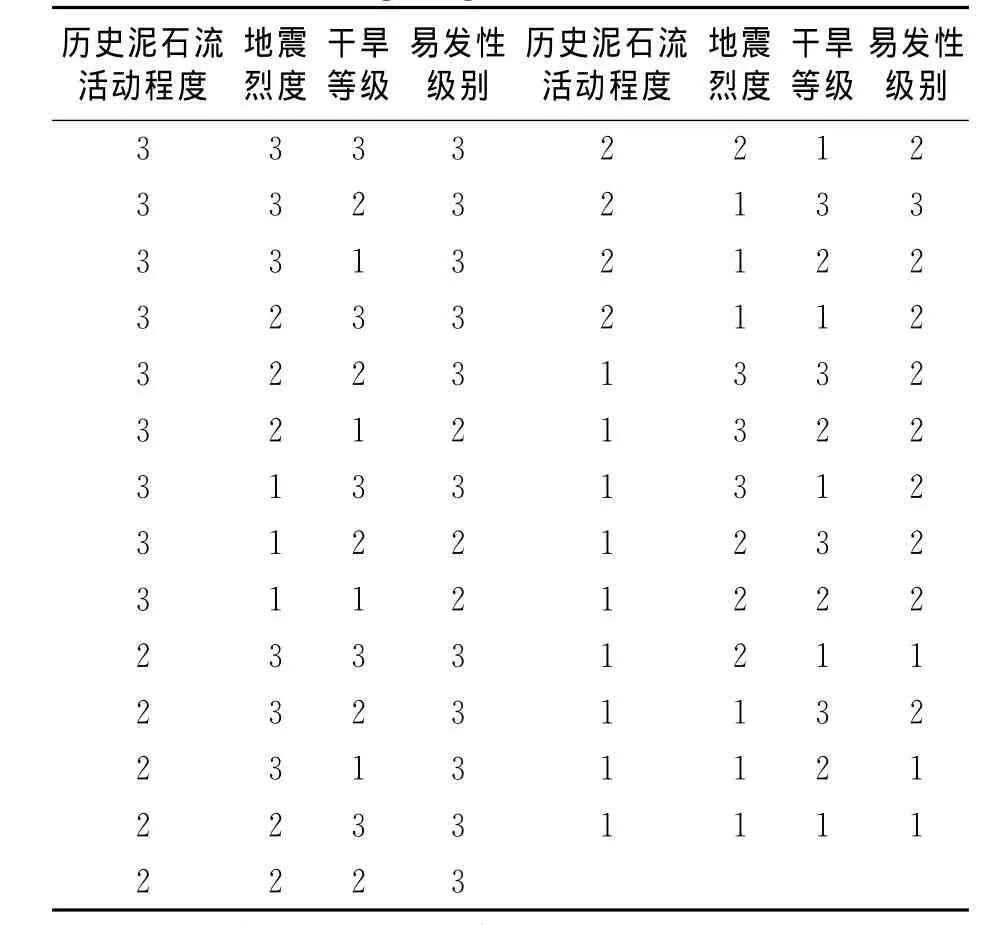

3 地质灾害易发性等级划分

基于历史地质灾害发育特征,以中国历史上完成的地质灾害划分区为基础。依据地震和干旱的分布特征,采用历史上地质灾害危险性、地震影响的程度以及干旱影响的程度3个层次的指标为依据,进行危险程度的划分。划分结果如表1所示。在此结果基础上考虑岩性的影响,若易发区属玄武岩、花岗岩、碳酸盐岩、砂砾岩等硬岩分布区,则将地质灾害易发性等级作升一级处理;若易发区属泥岩、页岩、片岩等软岩分布区,则将地质灾害易发性等级作降一级处理。

图1 芦山地震与汶川地震烈度区划图Fig.1 Seismic intensity zoning map of the Lushan earthquake and the Wenchuan earthquake

图2 四川省2012~2013年冬春连旱分布图Fig.2 Distribution of the winter and spring continuous drought in Sichuan Province in 2012~2013

表1 地质灾害易发性等级的划分依据Table1 Standard division of probable grades for geological hazard

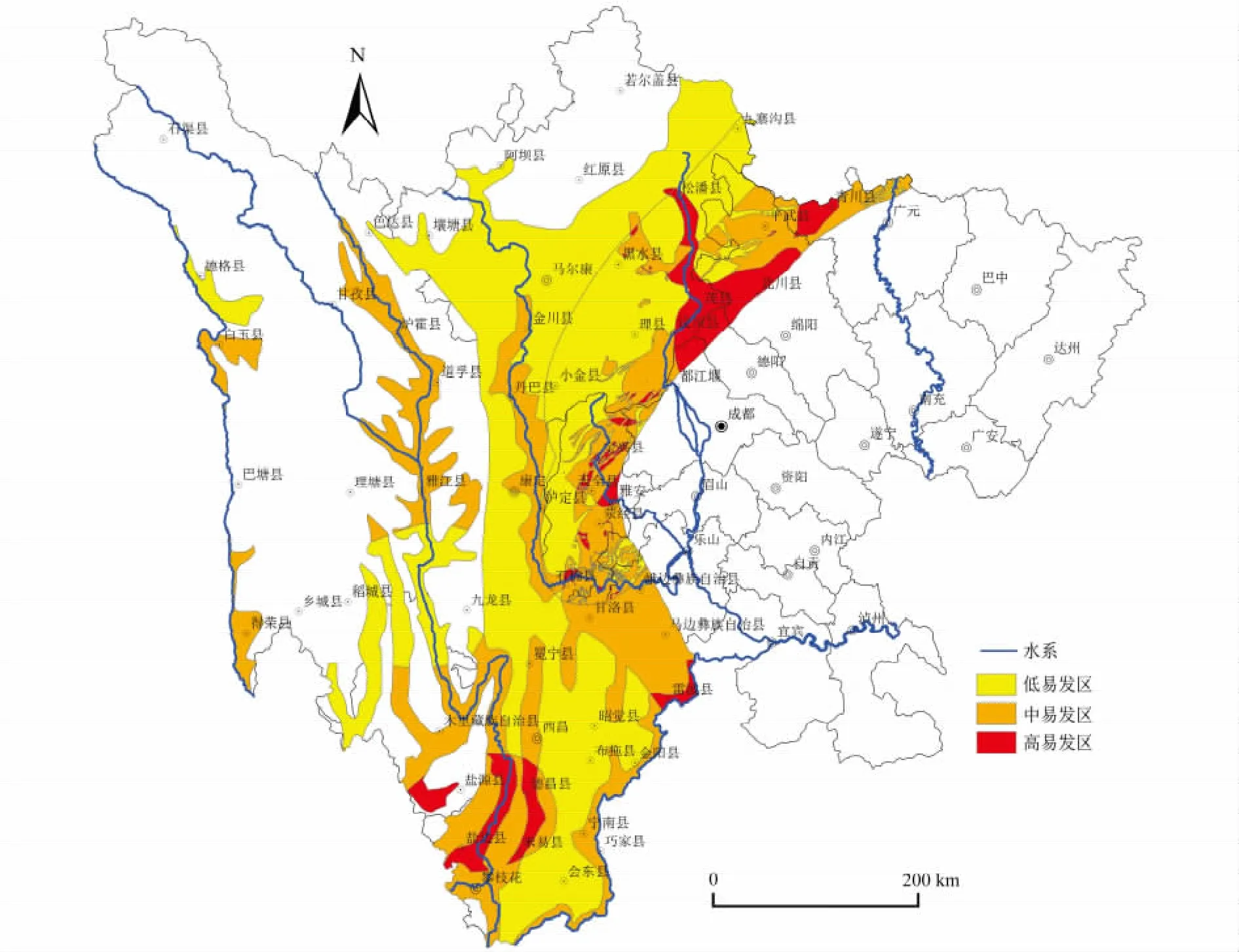

依据以上标准将四川省地质灾害易发性等级划为3类,其结果如图3和表2所示。

从图中可以看出:由于受2013年“4·20”雅安芦山地震、2008年“5·12”汶川地震、2012~2013年川东南冬春连续的干旱的影响,四川省的地质灾害防灾形势严峻。专家预测2013~2014年极大可能是拉尼娜年,拉尼娜的到来使得四川省西部山区降水量将增加,这将加剧诱发地质灾害。经研究分析得出,2013年四川省地质灾害的易发区面积18.04×104km2,其中高易发区9.97×104km2,中等易发区6.67×104km2。地质灾害重点区域包括雅安芦山地震强烈影响区、汶川地震强烈影响区、芦山地震和汶川地震的叠加区、川东南春冬连旱区、大渡河与雅砻江中游地质灾害易发区等。

3.1 芦山地震影响区

该区域以地震烈度Ⅵ度影响区为界,北邻小金、南到甘洛、西抵康定、东达眉山的一个椭圆形区域,总面积1.38×104km2。该区地处华西雨屏湿润区,年降水量1 200~1 500mm,植被覆盖率高,历史上地质灾害相对较少。控制区域泥石流、滑坡等地质灾害的主要因素为地震活动。20世纪70年代以来,该区所有的5次大规模灾害性泥石流事件均与区域内的地震事件相耦合。如1970年2月24日大邑6.2级地震引发1972年夏季宝兴明礼庙子沟等灾害性泥石流的发育;1976年8月23日松潘-平武7.2级地震促进1979年11月2日雅安陆王沟泥石流灾害暴发,死亡失踪164人。“4·20”芦山地震震中处于面积广大的中山区,目前的次生地质灾害多见崩塌滑坡,进入雨季后泥石流、滑坡增加的可能性极大,泥石流、滑坡灾害可在2~3年后达到最大规模,但其分布主要在花岗岩等硬岩的高坡度山区。震后大规模灾害可延续5~6a,其影响期在10~20a左右。区内高易发区主要集中在芦山宝兴花岗岩分布区,面积1 258.5km2;此外,中易发区面积7 613.0km2,低易发区面积4 947.2km2。地质灾害特点与趋势为近期次生地质灾害多见崩塌

滑坡,进入雨季后泥石流增加;泥石流灾害发育的时间可能在2~3年后达到最大规模,之后呈减小趋势。

图3 四川省地质灾害易发区分布图Fig.3 Distribution of probable areas for geological hazards in Sichuan Province

表2 四川省地质灾害易发区面积统计(A/km2)Table2 Statistic area of probable areas for geological hazards in Sichuan Province

3.2 汶川地震影响区

该区域为汶川地震的强烈影响区,大致以广元、绵阳、小金和理县为界,区域总面积43 958.5 km2,地跨华西雨屏湿润气候区、岷江干旱河谷半湿润至半干旱区。湿润区年降水量1 400~2 200 mm,植被覆盖率高,地震活动为泥石流、滑坡的主控因素;半湿润-半干旱区年降水量500~900 mm,植被覆盖率低,生态脆弱,地震和干湿循环气候联合控制区域地质灾害的发育,历史上地质灾害相对较多。汶川地震后地质灾害明显增多,特别是震后的2010年泥石流灾害规模达到最大。区域高、中、低易发区的面积分别为8 464.8km2、13 047.9km2和22 445.8km2,其高危险区沿龙门山中央断裂呈北东-南西向展布,长约250 km,宽约50km。该区域在数年内仍然可能暴发较大规模的泥石流、滑坡灾害,但总体趋势是减小的。

需要说明的是,该区域南部为汶川地震和芦山地震叠加的影响区,范围大致以小金、理县和都江堰为界,呈北东-南西向展布,总面积4 219.2 km2。区域跨越湿润到半湿润、半干旱气候带。地震控制湿润区泥石流、滑坡灾害,地震和干湿气候控制半湿润和半干旱区泥石流、滑坡灾害。地震活动的叠加使这一区域将成为地质灾害最危险的区域,其高、中易发区面积分别为728.7km2和2 595.6km2,占全区面积的17%和61%。该区域目前发育较小规模的崩塌滑坡,雨季以后会有泥石流灾害发育。尽管受汶川地震影响的土体已存在固结趋势,但芦山地震作用摧毁了这个固结过程,使得5年内地质灾害规模较大,而且比较平稳。

3.3 川东南干旱河谷与近期干旱区

四川南部分布着2个2012~2013年冬春连旱区,一个是以冕宁、普格、会理和稻城为界的川南区,另一个是以雷波、永善和马边为界的川东南干旱区,其总面积分别为9 827.7km2和2 362.6 km2。这2个区域的地形高差大,以干旱河谷为主,夏季暴雨集中,历史上泥石流、滑坡频繁发生。地质灾害受前期干旱、地震和雨季降雨联合控制。2013年高、中、低易发区的面积分别为5 036.5 km2、7 064.5km2和89.4km2,高易发区沿金沙江和安宁河的河谷分布。2013年地质灾害数量可能增加,特别是拉尼娜年中暖湿气流深入西部山区后引发降雨量的增加。但灾害激发因素动态变化,次生灾害不稳定,2014年以后的灾害情况需要依据具体情况重新预测。

3.4 其他地区

传统的泥石流滑坡多发区由于其形成条件变化不大,在类似环境下也有地质灾害发生的可能性,特别是雅砻江中上游地区的雅江到甘孜一线和金沙江中上游也有一定的危险性。其中雅砻江中上游中易发区面积分别为10 433.5km2,区域地质灾害呈低频状态稳定发展。

4 防灾减灾存在的重要问题

a.芦山地震紧接汶川地震影响区和川南冬春连旱以及传统的地质灾害高发区,使得2013年夏季地质灾害防灾形势严峻,并且这一形势在部分区域会延续数年。这一特殊范围内分布着诸多大中型水电、矿山、旅游景区、交通干线与城镇,地质灾害风险增大,防灾任务严峻。

b.全球大气环流决定的厄尔尼诺或拉尼娜年的预测困难,2013年及其后期的总体气候特征和雨季降水分布不清,多数雨量站分布于城镇区域,山区极端暴雨观测不够准确。

c.雅安芦山地震破碎带分布于前山断裂、华西雨屏区,这一带森林覆盖率高,大量的震裂坡地隐蔽于生态发育区,灾害的判识存在不确定的风险。

d.以流域为基础的山洪监测预警系统在灾区存在自然地震和人为损毁的情况。据统计,地震造成的山洪监测预警系统损毁严重,其中宝兴县损毁60%以上,天全县损毁50%,通讯系统全部无法正常运行,其功能的发挥存在不确定性。并且水务、气象、地灾的监测隶属不同的管理部门,实时共享程度需要提升。

e.地质灾害工程的勘查设计时间紧、周期长,存在一定的风险。

5 防灾对策

a.有针对性地加强地质灾害评估预测与防治研究,特别是针对四川地震和干旱以及大气环流趋势,建议组织由地质环境监测部门、地质灾害科研部门、气象研究部门于每年5月份前完成区域地质灾害动态风险评估,分析全省地质灾害防灾形势,确定重点危险区和防治区。

b.加强气象预测、预报与监测,提早预测降雨的深入程度。由于蒸发和水汽汇流的作用,水库上游降雨量有增加并形成局地暴雨的趋势,需要特别注意监测。

c.完善水雨情信息实时共享机制,促进地质灾害预测预报效率的提升。地质灾害与区域雨情相关,目前气象部门管理的气象台站包括分布于城镇区域的常规气象台站和山区小流域的山洪防治气象台站;水利部门建设有包括大中流域和山洪灾害防治的小流域水雨情系统;国土部门建立有地质环境监测系统。

d.在已经开展的在建工程地质灾害防治培训的基础上,进一步全面地进行科普教育,充分调动企业、个体的防灾积极性和科学性。

[1]徐志文.四川省地质环境状况及地质灾害发育特征研究[J].地质与勘探,2006,42(4):97-102.Xu Z W.Proposing the frame and measures for prevention and cure system of geological disasters in Sichuan Province[J].Geology and Prospecting,2006,42(4):97-102.(In Chinese)

[2]第宝锋,陈宁生,谢万银,等.罗坝街沟泥石流特征分析[J].山地学报,2003,21(2):216-222.Di B F,Chen N S,Xie W Y,et al.Character analysis of debris flow in Luobajie gully[J].Journal of Mountain Science,2003,21(2):216-222.(In Chinese)

[3]谭万沛,袁锡明.芦花沟泥石流形成条件及其治理工程[J].水土保持通报,1989,9(6):61-65.Tan W P,Yuan X M.The formative conditions of Luhuagou debris flow and its control projects[J].Bulletin of Soil and Water Conservation,1989,9(6):61-65.(In Chinese)

[4]张金山,王士革,孟国才,等.黑水县芦花沟泥石流灾害治理现状与建议[J].山地学报,2006,24(2):181-185.Zhang J S,Wang S G,Meng G C,et al.The present condition of debris flow and controlling suggestions in Luhua gully of Heishui county[J].Journal of Mountain Science,2006,24(2):181-185.(In Chinese)

[5]Ni H,Zheng W,Tie Y,et al.Formation and charac-teristics of post-earthquake debris flow:a case study from Wenjia gully in Mianzhu,Sichuan,SW China[J].Natural Hazards,2012,61(2):317-335.

[6]Tang C,Van Asch T,Chang M,et al.Catastrophic debris flows on 13August 2010in the Qingping area,southwestern China:The combined effects of a strong earthquake and subsequent rainstorms[J].Geomorphology,2012,139:559-576.

[7]Yu B,Ma Y,Wu Y.Case study of a giant debris flow in the Wenjia Gully,Sichuan Province,China[J].Natural Hazards,2013,65(1):835-849.

[8]倪化勇,郑万模,唐业旗,等.汶川震区文家沟泥石流成灾机理与特征[J].工程地质学报,2011,19(2):262-270.Ni H Y,Zheng W M,Tang Y Q,et al.Mechanism and characteristics of Wenjia gully debris flow in epicenter area of Wenchuan earthquake[J].Journal of Engineering Geology,2011,19(2):262-270.(In Chinese)

[9]唐川,李为乐,丁军,等.汶川震区映秀镇“8·14”特大泥石流灾害调查[J].地球科学:中国地质大学学报,2011,36(1):172-180.Tang C,Li W L,Ding J,et al.Field investigation and research on giant debris flow on August 14,2010 in Yingxiu town,epicenter of Wenchuan earthquake[J].Earth Science:Journal of China University of Geosciences,2011,36(1):172-180.(In Chinese)

[10]唐川,梁京涛.汶川震区北川9.24暴雨泥石流特征研究[J].工程地质学报,2008,16(6):751-758.Tang C,Liang J T.Characteristics of debris flows in Beichuan epicenter of the Wenchuan earthquake triggered by rain storm on September 24,2008[J].Journal of Engineering Geology,2008,16(6):751-758.(In Chinese)

[11]邱洪亮,高德政.南江县坪河乡九义校滑坡稳定性分析[J].吉林水利,2012(12):9-12.Qiu H L,Gao D Z.The analysis of the landslide stability in Jiuyi school of Pinghe township of Nanjiang county[J].Jilin Water Resources,2012(12):9-12.(In Chinese)

[12]任远.南江县正直镇滑坡变形特征及成因机制分析[J].长春工程学院学报:自然科学版,2012(4):86-88.Ren Y.The analysis of deformation characteristics and formation mechanism about the Zhengxhi town landslide in Nanjiang county[J].Journal of Changchun Institute of Technology(Natural Sciences Edi-tion),2012(4):86-88.(In Chinese)

[13]黄润秋,李为乐.“5·12”汶川大地震触发地质灾害的发育分布规律研究[J].岩石力学与工程学报,2008,27(12):2585-2592.Huang R Q,Li W L.Research on development and distribution rules of geohazards induced by Wenchuan earthquake on 12th May,2008[J].Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2008,27(12):2585-2592.(In Chinese)

[14]Chen N S,Hu G S,Deng M F,et al.Impact of earthquake on debris flow:A case study on the Wenchuan Earthquake[J].Journal of Earthquake and Tsunami,2011,5(5):493-508.

[15]陈宁生,崔鹏,王晓颖,等.地震作用下泥石流源区砾石土体强度的衰减实验[J].岩石力学与工程学报,2004,23(16):2743-2747.Chen N S,Cui P,Wang X Y,et al.Testing study on strength reduction of gravelly soil in triggering area of debris flow under earthquake[J].Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2004,23(16):2743-2747.(In Chinese)

[16]张春山,孙炜锋,谭成轩,等.四川汶川 Ms8级地震重灾区地质灾害危险性评价和预测[J].地质通报,2009,28(8):1138-1145.Zhang C S,Sun W F,Tan C X,et al.Assessment of geohazard in severely damaged region by Wenchuan Ms 8earthquake,Sichuan Province,China[J].Geology Bulletin of China,2009,28(8):1138-1145.(In Chinese)

[17]Chen N,Yang C,Zhou W,et al.The critical rainfall characteristics for torrents and debris flows in the Wenchuan earthquake stricken area[J].Journal of Mountain Science,2009,6(4):362-372.

[18]Irmler R,Daut G,Mäusbacher R.A debris flow calendar derived from sediments of lake Lago di Braies(N.Italy)[J].Geomorphology,2006,77(1):69-78.