“维稳”的绩效困境:公共安全开支视角

谢 岳, 党东升

(同济大学 政治与国际关系学院, 上海 200092)

1978年以来的改革开放在为中国带来经济奇迹的同时,社会不和谐的因素也伴随其中,各种挑战社会秩序的行为成为困扰中国繁荣与进步的难题。在过去的20年里,类似于经济增长的奇迹,社会不稳定(包括各种社会矛盾、犯罪行为以及集体抗议)的形势同样让人印象深刻。警察死亡率或许可以从一个侧面反映矛盾与冲突的激烈程度:1949年10月至2010年底,全国共有11440名公安民警因公死亡,其中,10414名警察是1981年以后死亡的,并有15.7万人受伤;“十一五”期间,2182名警察死亡,15734 人受伤,平均每天有1人以上死亡,每3小时有1名警察受伤。[注]①邹伟、崔清新:《我国已有1.14 万余名公安民警因公牺牲》,《新华网》,2011 年4 月4 日, http://news.xinhuanet.com/legal/2011-04/04/c_121267182.htm。严重的社会不稳定不仅会打乱中国发展经济的步伐,甚至可能危及政治秩序,因此,维护政治社会秩序稳定越来越受到政府的重视。维稳工作的强化集中反映在各级政府增加公检法司部门的预算开支。然而人们也发现,在公共安全支出持续增长的情况下,社会不稳定的形势不仅没有得到明显的改善,相反,它们似乎变得越来越严峻了,犯罪和群体性事件数量依然居高不下,特别在中西部地区,大规模的群体性事件爆发的频率远远高于经济发达地区。1993年全国15人以上的群体性事件是8700起,到了2008年这一数字增长到了127000起,增长了十几倍之多。[注]②Susan L Shirk, China: Fragile Superpower, London: Oxford University Press,2007.

研究中国政治的学者们已经为理解中国的公共安全政策做出了很多有益的贡献,这些贡献主要包括:中国政府处理集体抗议的策略变化[注]③Murry Scot Tanner, “Challenges to China’s Internal Security Strategies”, testimony presented to the US-China Economic and Security Review Commission on February, CT-254, online: http://www.rand.org/,2006.,公共安全系统人事改革的不彻底性[注]④Murry Scot Tanner and Eric Green, Principals and Secret Agents: Central versus Local Control over Policing and Obstacles to ‘Rule of Law’ in: China, in: China Quarterly, 2007,(191): pp.644-670.;中国政治对中国警察角色的塑造[注]⑤Michael Dutton, Policing Chinese Politics: A History, Durham: Duke University Press,2005.;中国警察系统的结构和功能的变化[注]⑥Kam C. Wong, Police Reform in China, New York: CRC Press,2012.。然而,现有的研究成果并没有对中国公共安全开支持续增长而社会秩序越来越不稳定这一现象给出令人满意的解释。

换句话说,对于公共安全开支与社会不稳定之间的因果关系,研究者还没有加以注意和研究。对本文要讨论的主题来说,比较视野是很重要的,因为中国地域经济发展严重不平衡,东南沿海与中西部地区的贫富差异将会对本文要讨论的主题产生重大影响。在文章中,广东省和江苏省被挑选出来作为经济发达省份的代表,青海省和宁夏回族自治区作为经济欠发达省份的代表。

一、 公共安全财政体制改革的背景

将经济决策权下放给地方的分权改革是上世纪80年代中国市场化改革的一个组成部分。[注]Kenneth Lieberthal, Governing China: From Revolution Through Reform, New York: W. W. Norton & Company, Inc, 1995.地方分权不仅仅发生在经济领域,其他领域也进行了分权,比如人事任命领域。地方分权的结果之一是,到了90年代,中央和地方的关系出现了重大变化,这种关系被有些学者描述为“国中之国”[注]Richard Baum and Alexei Shevchenko, “The ‘State of the State’”, in: The Paradox of China’s Post-Mao Reforms, Merle Goldman and Roderock Macfarquhar eds., Cambridge: Harvard University Press, pp. 333-362,1999.、“破碎的威权主义”[注]Kenneth Lieberthal, The ‘Fragmented Authoritarianism’ Model and Its Limitations, in: Bureaucracy, Politics, and Decision Making in Post-Mao China, Lieberthal and David M. Lampton eds., Berkeley: University of California, Berkeley,1992.或者“中国式联邦主义”[注]Gabriella Montinola, Yingyi Qian and Barry R. Weingast, Federalism, Chinese Style: The Political Basis for Economic Success, in: World Politics, 1996,48(1): pp.50-81., 尽管在这一改革过程中中央政府加强了对其代理机构的控制。[注]Dali Yang, Remaking the Chinese Leviathan: Market Transition and the Politics of Governance in China, Stanford: Stanford University Press,2004.

与经济分权一样,地方拥有了更大的政治自主权,地方政府获准管理辖区内的政法机关(公检法司),地方党委则通过对政法系统的干部任命保证党对政法队伍的领导。在这次分权改革之后,公共安全开支政策的总体特点是,政法机关的经费保障主要依附于地方政府,而地方政府遵循“自收自支,收支挂钩”的办法,鼓励政法机关运用公权获取更多的财政回报。[注]在这种原则指导之下,公安部主要依靠行政罚款,而法院与检察院则实行办案收费,来增加部门收入。分权改革之后,由于中央政府对地方政法机关的财政支出数量极少,地方政府对其辖区内政法机关的经济控制就被确定了下来。然而地方政府提供给政法机关的财政资金同样是极为有限的,除了同级政府负责政法机关的工资福利开支之外,其他的办公经费都需要政法机关通过办案收费或罚款等方式募集。事实上,在有些贫困地区,地方政府甚至不能为政法机关提供充足的工资福利,迫使政法机关不得不通过其他途径获得资金。

中央和地方政府实际上鼓励地方政法机关通过办案收费或罚款的方式增加收入。上世纪90年代,在一些欠发达地区,县级公安机关只能得到年人均500元的办公预算,40%的支出来源于罚款。[注]么子国:《试论建立与完善公安经费保障机制》,《公安研究》,2004年第12期(总第122期),第78-81页。与此类似,地方法院主要依靠诉讼收费来补充经费短缺。1997年,全国地方法院总共花费47亿元用于审理案件,政府的财政资金仅为7.9亿元,其它的39.1亿元来源于各类诉讼收费。在1996年和1997年,地方检察院的财政预算为98.8亿元,而实际支出为187.6亿元, 52.6% 的支出来源于罚款和收费。作为一个典型,湖南省隆回县法院2004年支出为648万元,其中的439万元来自于诉讼收费。[注]李飞:《收费五年看变化——湖南隆回法院实施〈诉讼费用交纳办法〉情况调查》,《中国法院报》,2008年12月23日(第008版)。

即使政法机关尽其所能通过收费或罚款获得收入,但是由于财政拨款的大幅减少,致使政法机关出现严重的财政短缺,尤其是西部贫困地区。尽管无法获取全国性的完整数据,通过观察不同省份的情况,大致可以确认政法机关财政短缺现象的普遍存在。作为经济最发达的省份之一,广东省公安局在1996年面临30%的财政短缺,而四川省公安局在同一年面临60%的财政短缺。[注]张光远:《我国收费体制改革思路研究》,《改革》,2000年第4期,第1-15页。1996年,陕西省的基层法院支出了8026万元用于审理案件,其中4198万元来自于诉讼收费,只有498万元来自于财政预算,另有3330万元的财政短缺。更严重的情况出现在最贫穷的地区,在那里,政府只能为公安局提供每月400元经费用于刑事案件的侦查。[注]、③ 么子国:《试论建立与完善公安经费保障机制》,《公安研究》,2004年第12期(总第122期),第78-81页。

财政分权改革的后果是,严重的财政短缺和对地方政府的过分依赖使得中西部贫困地区的政法机关无法有效维护社会秩序稳定。首先,财政短缺使得政法机关无法维持正常运转。在一些中西部地区,“县级公安机关经常被停水断电,电话只能打进不能打出,案件无法办,逃犯不能追,民警个人垫付差旅费、培训费和车燃车修费情况较为普遍,装备落后,基础设施简陋等现象比比皆是。”[注]、③ 么子国:《试论建立与完善公安经费保障机制》,《公安研究》,2004年第12期(总第122期),第78-81页。

其次,财政短缺和扭曲的收入激励机制鼓励政法机关通过非法方式进行收费或罚款,从而在政府与民众之间制造了大量的矛盾。由于政法经费紧张,基层公检法司机关想尽各种办法“解决经费问题”。调查显示,为了保障正常运转,许多基层公安机关利用职权乱摊派、乱罚款、乱收费,坐收坐支罚没收入,占用取保候审费、保证金、扣押物等涉案财物,承办“油水案”。由于经费难以保障,很多地方公安机关在执法过程中,经常将本部门的经济利益放在首位,结果,强制服务、垄断经营、不合理收费、乱罚款的现象时有发生。[注]张步红:《中国行政法学前沿问题报告》,北京:中国检察出版社,2003年,第241页。2006年7月10日,《安徽日报》报道省内法院多种“充实”经费的现象:其一,挪用标的款,例如,亳州市法院2004年挪用标的款371.7万元用于院办公楼续建工程;其二,隐瞒应缴财政收入,例如,阜阳市法院隐瞒诉讼费收入402.2万元、罚没收入和赃款赃物变价收入70.6万元;其三,法院自定收费标准,违规收费,例如,安庆市及所辖县(区)法院2004年超标准收取其他诉讼费100.3万元。在法院经费保障困难的省份,以上这些做法是较为普遍的。[注]王娟:《中央与地方关系视角下的法院经费保障体制现状分析——一种基于新闻报道的实证研究》,北京铁路运输中级人民法院,2010年7月8日,http://bjtlzy.chinacourt.org/public/detail.php?id=2196.广泛存在的违法行为使得政法机关在某种程度上成为不稳定的根源,这些行为常常诱发群体性事件的发生。

再次,全国范围内的政法机关除了要履行本职工作——处理纠纷和维持秩序之外,还承担了大量的额外工作。比如,为了发展地方经济,在土地征收和房屋拆迁过程中,地方政府会动员政法机关帮助投资者打压那些阻碍经济发展的当事人。[注]潘建中、潘林昶:《关于政府动用警察权的理性思考》,《公安研究》,2007年第1期,第66-71页。上世纪90年代的农村,警察经常受政府指派从事征粮、罚款和催债等工作。[注]Thomas P. Bernstein, Instability in Rural China, in: Is China Unstable? Assessing the Factors, David Shambaugh eds., New York: M. E. Sharpe, 2000: pp.95-111.早在1992年的时候,对75个县公安局的调查研究发现,公安警察平均承担了地方政府指派的10%~15%的非本职工作。[注]王明新:《公安战斗力论》,北京:警官教育出版社,1993年,第99页。尽管最近的几个正式文件禁止随意使用警力,并明确授权地方公安机关负责人可以拒绝执行此类事务,但是激励地方公安机关负责人服从地方政府的力量是更具压倒性的。[注]Murry Scot Tanner and Eric Green, “Principals and Secret Agents: Central versus Local Control over Policing and Obstacles to ‘Rule of Law’ in China”, in: China Quarterly, 2007,(191): 644-670.

地方政府的维稳不力最终要求中央政府做出某种回应,因为对于政府而言,维护社会政治稳定是最重要的工作。中央政府对公共安全财政体制的改革正是在上述背景之下提出来的。改革首先是在全国公安机关展开,然后逐渐铺开。改革的初期成果集中体现在2003年11月全国第20次公安工作会议上通过的《中共中央关于进一步加强和改进公安工作的决定》。《决定》第八项内容提出了“建立和完善公安保障机制”的改革思路,具体地讲,《决定》指出,“按照收支脱钩、全额保障、突出重点、分步实施的原则”,研究制定公安机关装备配备、各项经费开支定额等标准,并按照事权划分的原则,由中央财政和地方财政分别予以保障。同时,“加大中央财政对中西部地区县级公安机关的补助力度,保障基层公安机关办公、办案的经费支出。”另外,“增加公安基础设施建设投入,实施公安监管场所及西部地区公安派出所‘两所’建设工程。”上述这些原则成为后来财政体制改革的指导思想。

此后,法院与检察院的财政体制改革也被提上了议事日程。2004年12月,《中共中央转发〈中央司法体制改革领导小组关于司法体制和工作机制改革的初步意见〉的通知》。《通知》明确提出,“省、自治区、直辖市根据本地区经济发展水平和司法机关业务经费实际需要情况,制定分类别、分阶段的县级司法机关经费基本保障标准。”2005年9月,最高人民检察院与财政部联合下发《关于制定县级人民检察院公用经费保障标准的意见》,提出了制定县级检察院公用经费保障标准的原则、范围、方法和要求,为实现收支脱钩、经费全额保障创造了条件。2006年5月《中共中央关于进一步加强人民法院、人民检察院工作的决定》。《决定》要求,“省级财政部门要会同高级人民法院、省级人民检察院制定本地区基层人民法院、人民检察院经费基本保障标准,并予以落实。”

上述部门和地方改革的经验,为公共安全开支政策的全面转型创造了条件。2008年11月,中共中央政治局原则同意中央政法委《关于深化司法体制和工作机制改革若干问题的意见》。《意见》明确指出,政法经费由先前主要由地方财政负担的体制,转变为中央和地方“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的体制,具体来说,人员和日常办公经费由同级财政承担,办案和业务装备经费由中央、省级和同级财政分区域按责任负担。在过去几年中,这些政策在地方得到了落实,它们不仅确定了政法经费保障的新框架,而且公共安全开支也得到了空前的增长。

二、 改革之下的支出增长

在2008年之前,《中国统计年鉴》“财政”部分没有开列“公共安全开支”项目,只有全国和地方的“公检法司开支”以及“武装警察开支”项目。2008年之后,统计部门以“公共安全开支”代替了“公检法司开支”与“武装警察开支”。在本文中,2008年之前的“公共安全开支”包括“公检法司开支”与“武警开支”两部分之和。通常来说,中央政府负担了公共安全开支的20%-30%,其余部分要由地方政府承担。

在“公共安全开支”项目之外,基层政府还有一些专门的资金用于维稳,俗称“维稳基金”。这些基金一般用于安抚那些因遭受不公而心怀不满的人,或者奖励那些为维稳工作做出贡献的人,比如信息员、调解员、基层社区的治安委员等。[注]Xie Yue, “The Political Logic of Weiwen in China”, in Issues & Studies, 2012, (3): 1-41.例如,2009年,太原中院设立了一支破产审判工作维稳基金,用于安抚那些在企业破产中下岗的工人,防止因大量工人下岗造成的社会不稳定。[注]郭卫艳:《山西太原拟设立破产审判工作维稳基金》,《山西新闻网》,2009年8月18日,http://news.sxrb.com/tyxw/816941.html.然而,与上文提及的“公共安全开支”相比,维稳基金的数量要少得多,因此,它们不在本文的讨论范围。

基于2002年以来的现有数据,图1显示了2002-2009年全国性公共安全开支快速增长的态势。2002年全国性公共安全开支为1,348亿元,四年之后这一数字几乎翻了一倍,达到2,562亿元;在2007年至2009年之间,增长率虽有所降低,但是2009年的开支仍然比2007年增长了36%。

图1 全国性公共安全开支增长情况(2002-2009)

数据来源:《中国统计年鉴》(2003-2010)。

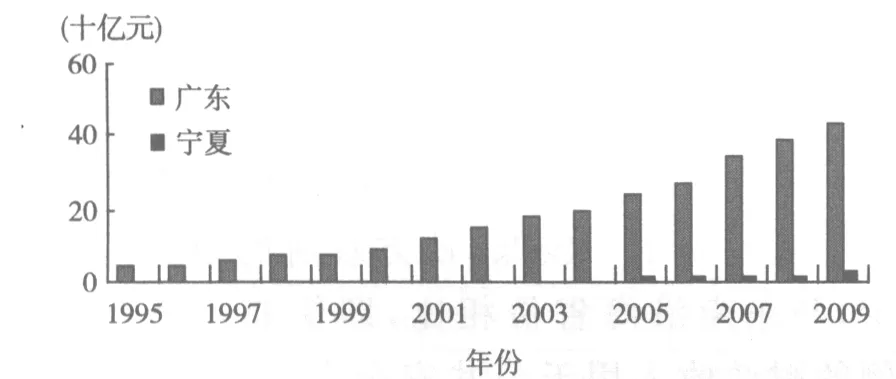

地方性的支出增长情况可以在较长时段中进行观察。图2反映了1995年到2009年全国省、自治区和直辖市“公检法司”与“武警”开支的增长情况。1995年,全国各省直辖市公共安全开支总共只有280亿元,而到了2009年,支出总量达到了3,900亿元,增长达12倍以上。

图2 全国各省、自治区和直辖市公共安全开支的增长情况(1995-2009)

近年来,由于中央政府向县级政府的转移支付的增加,公共安全开支得到进一步的增长。2009年,中央公共安全转移支付资金为442亿元,2010年增加到了574亿元,2011年进一步增加到了593亿元。[注]谢旭人:《2010年中央与地方预算执行与2011年中央与地方预算草案报告》,《新华社》,2011年3月17日,http://www.gov.cn/2011lh/content_1826493.htm.根据《关于深化司法体制和工作机制改革若干问题的意见》的规定,省级政府必须配套相等数额的转移支付资金。同时,中央政府的转移支付资金主要分给了中西部省份,2009年,442亿元中的333亿元分配给了西部省份。[注]钱贤良:《2009年政法经费中央投入惊人数字》,《检察日报》,2009年5月9日。

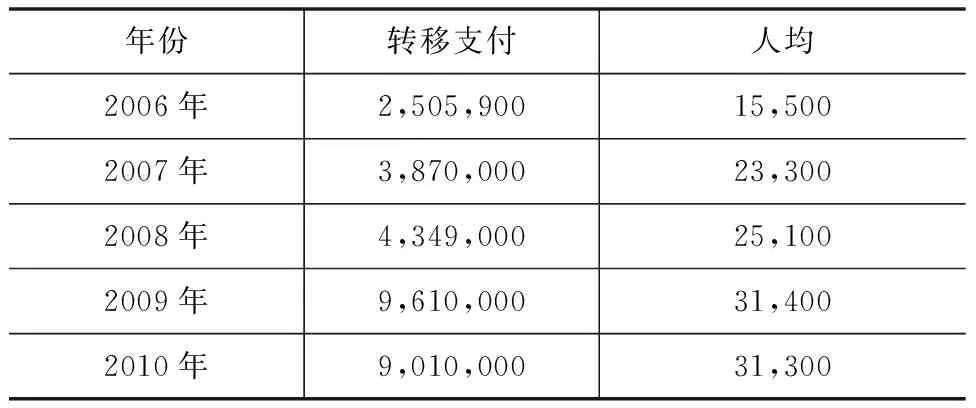

表1显示,新疆额敏县政法机关在2006年至2010年之间获得的中央转移支付资金迅猛增长了近三倍,人均数额从15,500元增长到了31,300元。[注]王江龙:《额敏县加大维稳经费投入力度,确保了社会治安秩序良好政治稳定》,《额敏县人民政府公众信息网》,2010年11月22日,http://www.xjem.gov.cn/Czj/ShowArticle.asp?ArticleID=17084.

表1 额敏县政法机关财政转移支付情况(2006-2010)(元)

由于改革增加了公共安全部门的预算标准,因此,从上级政府下拨的转移支付增长的速度比其他部门要快得多;一般情况下,这些部门的经费预算是其他部门的数倍。笔者在安徽六安市金安区调研时发现,2011年,该区的经费预算标准如下:法院与检察院人均公务开支为18000元,司法局为15000元,党委、人大、政协为3000元,而一般的行政部门则为人均2000元。

通过观察公共安全开支占财政收入的比例,可以进一步认识公共安全开支的增长情况(见图3)。

图3 广东、江苏、青海和宁夏年度公共安全开支与财政收入之比(1995-2009)

数据来源:根据《中国统计年鉴》(1996-2010)的相关数据计算得出。

从1995年到2009年,无论是经济发达省份还是经济欠发达省份,公共安全开支占财政收入的比例都保持了上升的态势。在此期间,江苏省和宁夏回族自治区的公共安全开支占财政收入之比分别从8.04%和12.81%增长到了8.8%和21.4% ,广东省和青海省分别从10.9%和18.3% 增长到了11.8%和29.7%。

三、 公共安全开支的地区差距:东西部之间

经济发展水平在很大程度上决定了地方政府在公共安全上的投资能力。通常情况下,经济发达的省份公共安全开支就大,反之亦然。图4显示了广东省和宁夏回族自治区的开支差距。1995年,广东省公共安全支出总额为41.6亿元,是宁夏公共安全开支总额1.1亿元的近40倍。这种差距可以通过人均公共安全开支得以更准确的观察,图5对广东省与宁夏回族自治区的人均公共安全开支进行了比较,1995年,宁夏回族自治区的人均公共安全开支是21.3元,广东省是60.5元,后者是前者的近三倍;2003年,宁夏回族自治区的人均公共安全开支增长到了91元而广东省增长到了220元;2009年,宁夏回族自治区为242元,广东省为449元。可以发现,随着公共安全财政体制改革的深入,尽管广东、宁夏的人均公共安全开支差距与改革前相比有所缩小,但仍然保持了二倍左右的差距。

图4 广东与宁夏公共安全开支比较(1995-2009)

数据来源:《中国统计年鉴》(2006-2010),“概述”和“财政”部分。

图5 广东与宁夏公共安全开支(1995-2009)

数据来源:《中国统计年鉴》(2006-2010),“概述”和“财政”部分。

即使考虑到这些欠发达地区的财政收入增长情况,仍然基本符合上面的发现。以甘肃为例,如图6所示,从1996年到2009年,有8年的时间公共安全开支增长率超过财政收入增长率,在1997年和2009年,公共安全开支增长率分别达到了45.9% 和 27.1%,而财政收入增长率仅分别为15.2% 和8.2%。很明显,公共安全开支的增长远远超过了欠发达地区的财政能力。

图6 甘肃省公共安全开支与财政收入年增长率(1996-2009)

数据来源:根据《中国统计年鉴》(1996-2010)的相关数据计算得出。

除了公共安全开支与“维稳”关系最为直接之外,抚恤与社会救济方面的开支也与“维稳”存在着十分密切的关系。因为长期以来,国家正是通过提供有限的社会救济来避免社会最底层对公共安全带来的挑战。如果从社会救济开支这个角度去观察公共安全开支所带来的区域性差距的话,我们会发现,相对于东南发达地区,中西部落后地区的人均社会救济支出要高出很多,这意味着中西部落后地区所承受的财政压力更加巨大。

这种现象通过观察图7可以得到证实:早在1995年,青海、宁夏的人均社会救济支出和广东、江苏基本持平,但是到了1998年,前两者开始超过后两者,在这一年,青海和宁夏的人均社会救济支出分别为52.4元和29.7元,而广东和江苏则分别为25.8元和19.8元。此后,这种差距越来越大。2008年,青海与宁夏的人均社会救济支出分别达到1183.5元和599.4元,而广东和江苏的数字分别为380.1元和301.5元。

图7 广东、江苏、青海、宁夏人均社会救济支出(1995-2008)

数据来源:中国统计年鉴(1996-2009), “财政”部分。

在财政收入较低的条件下,反而要支出更多的财政资金用于社会救济,意味着经济欠发达地区为了减少社会不稳定需要承担更大的财政压力。如图8所示,宁夏和青海的社会救济支出占财政收入的比例远远高于广东和江苏的相应比例,例如,青海2007、2008和2009年分别花费了财政收入的90.3%, 91.61% 和107.0% 用于社会救济。在1995至2008年之间,相对于经济发达地区而言,经济欠发达地区的财政收入用于社会救济方面的开支远远高于前者,特别是在2002年,宁夏总共投入了78.88%的财政收入用于抚恤与社会救济,而那一年,广东省只有5.21%、江苏省为4.13%。也就是说,越是落后地区,其政府承担的社会救济的财政压力越大。青海的情况更加能够说明问题。在2007年和2008年,它的财政收入中分别有90.25%和91.61%用于抚恤与社会救济,尽管2009年大幅度下降到只有17.75%。这种情况也同时表明,青海省政府负债率高得惊人。

图8 广东、江苏、宁夏和青海社会救济开支占财政收入的年度比率(1995-2009)

数据来源:根据《中国统计年鉴》(1996-2010)的相关数据计算得出。

需要指出的是,即使考虑到中央政府对公共安全和社会救济两项开支的转移支付,仍然无法填补贫困地区和富裕地区的公共安全开支差距,因为中央政府的转移支付主要用于基建和设备升级,而占公共安全开支更大份额的工资福利仍然要由地方政府承担。同时,中央的社会救济转移支付数额远远小于地方政府所承担的数额。比如,2003年,中央在此项事务上的开支仅为5.13亿元,而地方政府则负担了493.69亿元。[注]《中国统计年鉴》(2004)“财政”部分。

通过上面的分析可以发现,由于中西部地区经济发展水平较低,地方政府的财政收入太少,与东南沿海省份相比,即使前者将更高比例的财政收入用于公共安全支出,在支出总量和人均支出量上仍然存在较大差距。为了维持这些区域的社会稳定,地方政府不得不投入比发达地区还要高的社会救济资金用于安抚最底层的群众。由于公共安全支出和社会救济支出占据了更高比例的财政支出,与东部省份相比,中西部省份承受了更加沉重的财政压力。上面的数据分析显示,公共安全财政体制改革并没有减轻这种压力,甚至状况变得更加糟糕了。

四、反效率的开支增长:原因分析

衡量公共安全财政体制改革的成效有多种标准,最直接的标准是看这项改革是否能够提高基层政府的公共安全开支能力。前面的分析表明,公共安全支出已经超出了基层政府的承受能力,尤其是在中西部经济欠发达地区。至少从短期来看,这项政策在经济欠发达地区的实施效果将不如经济发达地区的好。

评价这一改革成效的另一个标准是看政法机关在减少犯罪、化解纠纷和维持社会秩序方面的能力有没有提高。按照改革设想,更多的公共安全支出应该减少犯罪和社会不稳定,而现有的数据表明,支出增长与社会秩序稳定之间的因果关系并不明显或者说是弱相关的。

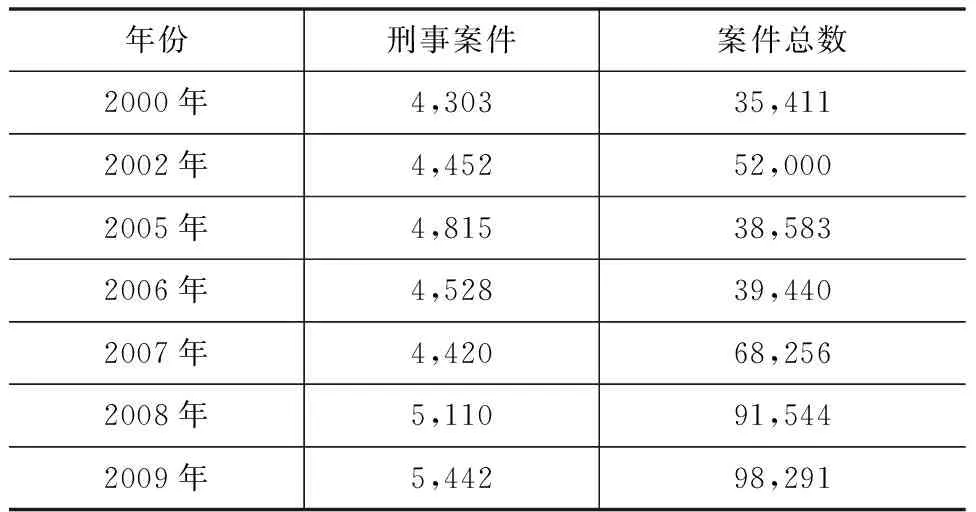

以宁夏为例,如表1所示,2000年,宁夏三级法院审理各类案件35411起,其中刑事案件4303起,到了2009年这一数字分别增长到了98291起和5442起,而在此时期,公共安全财政体制改革已经全面展开。

表2 宁夏各级法院审理刑事案件数量和案件总数量(2000-2009)(件)

数据来源:宁夏年鉴2001,2003,2006-2010,银川:宁夏人民出版社,“司法公安”部分

另外,宁夏法院系统司法能力的下降也是一个明显的趋势。表3显示,自2000年以来,一方面,宁夏法院系统受理了越来越多的申请强制执行案件,这意味着法院的司法权威在持续降低;另一方面,强制执行比率却在逐年降低。这意味着,法院的司法能力在逐年削弱。在改革前的2000年,法院受理了16584件申请强制执行的案件,其中的86.12%通过法院的执行程序得以解决;然而到了2008年,申请强制执行的案件数量达到了31682件,其中只有74.1%的案件得以执行。

表3 宁夏法院申请强制执行案件和强制执行比率(2000-2008)(件)

数据来源: 宁夏年鉴2001-2003, 2006-2007,2009, 银川: 宁夏人民出版社,“司法公安”部分

尽管无法获取过去十年宁夏群体性事件的准确数量,但从全国群体性事件数量大幅增长来推断,该省的群体性事件在过去十年里也保持了增长的势头。倘若这些是真实的,那么,哪些因素可以解释公共安全开支增长而社会秩序并未好转的现象呢?

首先,由于公安系统正式和非正式人员的急剧膨胀,公共安全开支增量中的大部分被用于工资福利支出。20世纪80年代后期以来,公安机关被要求执行越来越多的非本职任务,[注]Wong, Kam C., Chinese Policing: History and Reform, New York: Peter Lang,2009.执行这些新的任务要求招募更多的职员。1988年,全国只有76.9万公安警察,到了2008年,这一数字已经达到了200万,是20年前的近3倍之多。[注]Xie Yue, Party Adaptation and the Prospects for Democratization in Authoritarian China, in: Issues & Studies, 2008,44(2): 79-102.在2009年,正式警员中的86%就职于公安系统,其余的14%在其他政法部门。[注]Kam C. Wong, Chinese Policing: History and Reform, New York: Peter Lang,2009.

在地方分权背景下,中央政府试图通过编制分配来控制地方政府的人员规模,同时要求新设立或重组公共安全部门必须经过县级政府和上级机关的批准。然而这些准则在基层政府并没有得到严格的遵守。研究表明,地方政法机关通过名目繁多的形式招募了大量的非正式职员。例如,在公安系统内部,“合同警”和“辅警”大量存在,这些职员并不占据正式警员的编制。自从公安部支持地方政府使用地方资金设立“合同警”以来,到1990年,全国范围内的“合同警”数量迅速扩张至10万人。[注]Murry Scot Tanner and Eric Green, Principals and Secret Agents: Central versus Local Control over Policing and Obstacles to ‘Rule of Law’ in China, in: China Quarterly, 2007, (191): 644-670.由于“合同警”缺乏专业培训,地方政府又招募了大规模的“协警”——另一种不占编制的非正式警员来协助他们执行公务。到2009年,全国公安系统雇佣的“辅警”和“协警”数量达到了150万人。[注]朱振甫、杜剑虹、张应立:《辅协警问题研究》,《公安研究》,2009年第9期,第27-35页。在有些地方,非正式警员的数量已经超过了正式警员的数量,二者的比例有的达到了3:1甚至10:1的比例。[注]杨旭春:《治安辅警身份与执法权限的法理分析》,《上海公安高等专科学校学报》,2010年第6期,第75-79页。这些非正式警员的工资福利要么来自于地方政府的财政支持,要么来自于强制机关的自创收入。

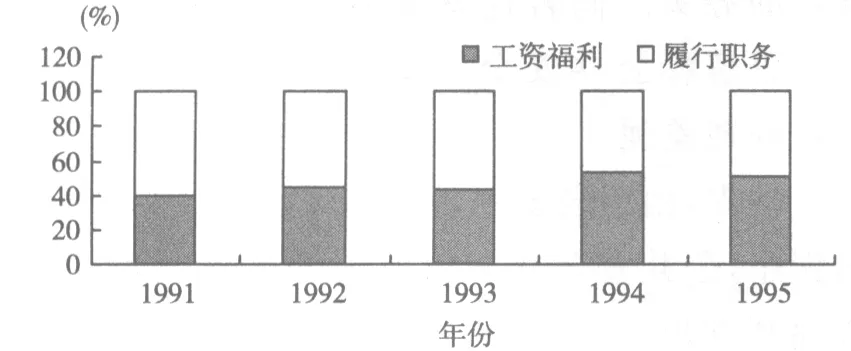

大量招募人员意味着工资福利开支将占据公共安全开支的绝大部分。图9显示了1991至1995年间,几乎一半的公共安全开支用于支付公检法系统的工资福利。1995年之后,尽管官方没有公布类似的统计数据,但是,在很多政法系统,

图9 全国公检法开支结构(1991-1995)

资料来源:财政部文教行政司编:《公检法支出财务统计资料(1991-1995)》,南京:江苏科学技术出版社,1999年,第167页。

特别是财政状况较差的中西部地区,“吃饭财政”的状况依然没有得到根本的扭转。例如,贵州毕节地区,2008年,全区法院总支出为9,429万元,其中工资福利支出为3,738万元,占39.64%;2009年,全区法院总支出为9555万元,其中,工资及福利支出4200万元,占43.95%。[注]周毅:《贵州毕节地区法院系统经费保障情况调研报告》,《毕节审判》,2010年第3期。

其次,来自于中央的公共安全转移支付规模太小,无法有效减轻基层政府的财政负担。对贫困地区而言,很少有哪个政法机关能够获得足够用于办案和基建的转移支付资金。实际上,自上而下的转移支付只能满足不到50%的资金需求。例如,在2009到2010年间,四川资阳的四个县级检察院总共花费890万元和1030万元用于办案和设备升级,而来自于中央和省级政府的财政转移支付分别只占了两项支出的29.4%和31.9%。[注]姜志英、谢维清:《对基层检察院转移支付管理办法的思考》,《四川法制报》,2011年11月11日。这意味着,即使能够获得来自于上级的转移支付,县级政府仍然需要承受巨大的财政负担。如果我们比较上级转移支付金额和基层政府实际支出的公共安全开支总额,可以发现,上级转移支付只占了很小的比重。例如,2008年四川省平昌县政法经费支出为3,924.44万元,其中中央与省级政府转移支付为411.53万元,本级财政安排支出为3,512.91万元。[注]刘强:《平昌县政法经费保障体制思考与对策》,平昌县财政局,2009年8月9日,http://www.pccz.gov.cn/E_ReadNews.asp?NewsID=2119.

颇具讽刺意味的是,用于基层政法机关基建和设备升级的上级转移支付实际上给基层政府增加了新的财政负担。从2006年开始,中央陆续通过转移支付的方式加强基层公安系统的派出所和拘留所、法院系统的派出法庭和审判庭以及检察系统的设施建设。在陕西省旬阳县,为了贯彻落实中央与省政府关于“两房”建设的要求,县政法系统积极响应号召,但是,巨大的经费落差迫使它们只能依靠“借、垫、贷、欠”的办法来解决,因为一个基层派出所和法庭需30-40万元建设费,而转移支付仅仅补助5万元。2009年,该县计划兴建20个派出所和派出法庭,总计需要700万元资金,但是只能获得100万元的转移支付资金。[注]旬阳县财政局:《县级政法部门经费保障存在的问题及建议》,《旬阳财政信息网》,2010年4月9日,http://www.caizheng.gov.cn/jiaoliu/2010/0409/article_55.html.这意味着,重建任务给地方政府带来了更多的财政负担。与此类似,截止到2009年底,贵州毕节地区全区法院的法庭建设资金缺口达到5,000万元。造成资金短缺的一个重要原因是建设标准过低。根据2006年国家发展与改革委员会的规定,人民法院土建工程建设标准为660元/m2。但是,这一标准到了2007年以后就显得过低。2007年,由于建筑市场特别是劳动力价格和建筑材料大幅度上涨,毕节地区建筑市场每平方米造价上升到960元以上,这样,平均每个法庭资金缺口高达25万元左右。[注]周毅:《贵州毕节地区法院系统经费保障情况调研报告》,《毕节审判》,2010年第3期。

第三个因素是,尽管公共安全开支持续增长,但是政法机关在这项改革之前就已经积累了大量债务。上世纪90年代以后,全国政法机关都在兴建办公用房,其中很多都是奢侈的工程,使得这些机关背负了大量工程债务,这一债务规模非常巨大,以至于中央政府不得不介入施以援手。[注]周永康:《在中央政法委会议上的讲话》,《中国长安网》,2011年6月10日,http://www.chinapeace.org.cn/ldhd/2011-06/11/c_13923312.htm.比如,截止到2008年,四川平昌县政法机关的基建工程欠债已经达到了2,595万元,其中1,108万元的债务属公安局,693万元属检察院,601万属法院,193万属司法局。[注]刘强:《平昌县政法经费保障体制思考与对策》,平昌县财政局,2009年8月9日,http://www.pccz.gov.cn/E_ReadNews.asp?NewsID=2119.同样,广西防港市和湖南岳阳市也遗留了大量法院工程建设债务。2003年,防港市开始兴建一个面积为14,000平方米的法院综合大楼,预算为2,710万元,三年后,工程基本结束,而法院仅支付了910万元的工程款给项目承包方,余款成为欠债。[注]佚名:《探索法院经费保障现状,构建长效经费保障机制》,《广西法院网》,2007年9月21日,http://gxfy.chinacourt.org/public/detail.php?id=561.在岳阳,一个占地10,700平方米的法院办公用房需要工程款1,600万元,从2000年动工到2005年工程结束,法院总共支付了600万元的工程款。[注]、⑦ 何芳:《浅谈法院经费保障体制改革》,湖南岳阳中级人民法院,2011年10月11日, http://hnyyzy.chinacourt.org/public/detail.php?id=3607.

毫不奇怪,为了偿还这些沉重的债务,基层政法机关不得不挪用上级的转移支付,这种操作已经很常见,尤其在中西部欠发达地区。这样,当法院或公安局背负了建筑工程债务的情况下,来自于上级的设施改造升级的转移支付款项正好被非法地用于偿还以前的债务。以岳阳市为例,1200万元的欠债严重影响了法院的正常运转,绝大部分的财政拨款,包括上级的转移支付都被用于偿还债务,甚至无法用于支付工作和其他开支。[注]、⑦ 何芳:《浅谈法院经费保障体制改革》,湖南岳阳中级人民法院,2011年10月11日, http://hnyyzy.chinacourt.org/public/detail.php?id=3607.

被挪用的公共安全资金不仅仅用于还债,由于基层政府财政紧张,即使一些专项资金指定要分配给镇级机构,县级政府总是有办法将这些资金留在自己的小金库里。作者2011年2月在江苏省的田野调查证实了这一点。为了加强基层政府的维稳能力,江苏省政府联合中央政府为苏北地区的镇级政府设立了一些专项基金。在作者调研的G镇里,40多万元的公共安全转移支付资金并没有被用于该镇的“维稳”工作,而是被县政府挪作它用了。尽管没有收到这笔资金,该乡镇还要制作一个空头预算账单,以便应付上级政府的转移支付大检查。由于转移支付在乡镇得不到落实,该乡镇的政法开支一直处于透支状态,而且投入量十分有限,除了能够勉强保障编制人员的工资福利外,政府为“维稳”工作而雇佣的巡逻队、治保队、调解员,都是拖欠工资的,有的甚至是义务的。这样一来,由于大量的公共安全转移支付资金被挪用,国家希望通过增加公共安全开支加强基层维稳工作的目标也注定无法实现。

五、 结 论

在过去的十年里,政府大幅增加了基层公共安全投资,然而经验研究表明,支出的增长并未带来预期的效果。一方面,尽管中西部贫困地区政法机关的财政短缺状况在短期内得到了缓解,但是却给那里的基层政府制造了更加沉重的财政压力;另一方面,公共安全开支的增长并没有促使政法机关在处理纠纷和维护秩序上扮演积极的角色,改革并没有收到预期的效果。

本文探讨了导致改革效果不彰的主要原因:增长的公共安全开支更多地被用于人员工资福利,只有极少的部分被用于执行公务;中央和省级政府的基建和设备升级转移支付只占这些项目总成本的一小部分,不但没有减轻反而加重了基层政府的财政负担;在一些贫困地区,新增的转移支付资金并没有被用于维稳,而是被基层政府或政法机关用于偿还旧债或挪作他用。

比较研究发现,中西部省份的公共安全开支能力远远低于东南沿海省份,这也意味着,经济欠发达地区将面临更大的维稳压力。过去的经验证实了大规模社会抗议与经济发展状况之间的联系,如果财政压力持续下去的话,在其他条件不变的情况下,中西部地区在未来仍然会是大规模群体性事件的高发地区。

- 同济大学学报(社会科学版)的其它文章

- 欧债危机的表现、影响、治理与展望

- 当代德国城市公共空间之市民性的表述

- 苏辙两谪筠州考论

——从生活、艺术、审美角度分析