小微企业融资只是个政策问题吗

曾 冉,王 倩

(1.武汉大学经济与管理学院,湖北武汉 430072;2.中国人民财产保险有限公司深圳分公司,广东深圳 518001)

小微企业融资只是个政策问题吗

曾 冉1,王 倩2

(1.武汉大学经济与管理学院,湖北武汉 430072;2.中国人民财产保险有限公司深圳分公司,广东深圳 518001)

文章基于监督机制建立了借款人融资条件决定的道德风险模型以及资本约束模型,比较分析了不同规模金融机构的监督效率及其监督方式对小微企业融资状况的影响。结果表明:在应对小微企业融资中,大型商业银行由于直接监督的无效率而只能采取间接监督方式。但与此相反,以小额贷款公司为代表的小型金融机构在小额贷款上的直接监督是有效的,相对于银行的间接监督方式能够更有效地改善企业融资条件。而政府监管部门以赋予特许权价值的方式试图引导银行在贷款上对小微企业倾斜的效果是很有限的。因此,政策转向扶持小型金融机构成长是解决小微企业融资的有效途径。

小微企业融资;直接监督;间接监督;融资条件

一、问题的提出及文献回顾

大型商业银行经营模式与小微企业特征的不匹配造成了对小微企业融资的信贷配给问题,而资本充足率的约束则进一步加剧了该问题。因此,尽管巴塞尔新资本协Ⅲ和我国政府监管当局力图通过宏观调控,以赋予特许权价值的方式,在计算资本风险权重以及坏账率等方面对小微企业和小额信贷进行倾斜,以此希望能改善这一社会问题。然而在施行了一段时间之后,效果并不明显,所谓的小额信贷的增长在国有银行方面更多的是基于政治目标的完成。然而值得注意的是,在没有相应的政策支持下,以小额贷款公司为代表的民间小型金融机构却在这方面有着表现良好。这个现象提出了一系列很基本的问题:小微企业融资只是个政策问题吗?即依靠政策支持,大型银行就能够承担向小微企业进行信贷的功能吗?小型金融机构是否更适合小额贷款业务?在影响银行信贷偏好的因素中什么更具有决定性作用?最终,什么样的调控手段才是合适的?

对这些问题的探讨需要我们对贷款技术进行分析,更主要在于关系型融资的特殊性,即贷款技术与小微企业融资特质性的匹配问题。现有的理论为我们提供了一个很有用思路:在小微企业融资问题研究中主要集中在两个方面,包括小型金融机构和大型商业银行。其中在对小型金融机构研究中,Petersen和Rajan(1994)通过结算账户理论研究表明,由于地方性小银行和社区银行与企业的关系对后者来说往往是唯一的,因此地方性小银行可以通过监控该企业的存款账户来获得企业销售和费用情况,从而优化贷款决策。Hauswald和Marquez(2002)则基于成本角度得出,地方性小银行由于具有地域性和社区性特征,可长期和借款者密切接触,可低成本地获得各种“软信息”。地方性小银行的组织结构等特点使其在信息传递方面也具有相对优势。而另一方面在对大型商业银行研究中,Stein(2002)运用了GHM理论(控制权的安排影响激励)考察了金融机构的组织结构和信息生产之间的关系,指出大银行的管理层级较为复杂,不利于“软信息”的传递。以上理论都明确指出了小型金融机构相对于大型商业银行在对小微企业贷款具有比较优势,但都是比较片面的讨论竞争优势而无法提供一个两者比较的分析基础,因而无法对业务市场边界、政府调控效果等问题做出清晰的分析。而Holmstrom和Tirole(1997)及随后Tirole(2006)发展起来的融资能力理论则为我们将上述贷款技术及成本问题纳入到小微企业贷款提供了一个基准框架,通过对借款人最低抵押品约束的分析建立了一个较完整的融资条件分析框架。洪正(2011)在此基础上纳入多种融资方式则进一步提供了广阔的思路。

同时,资本充足率的约束对银行风险偏好也产生了重大影响,黄宪等(2005)认为,资本充足率监管将使得银行更加歧视小微企业贷款。但这些分析都没有告诉我们如果监管部门资本充足率监管向小微企业贷款倾斜会产生什么效果。

因此,首先我们将在Holmstrom和Tirole(1997)及洪正(2011)的分析框架下将代理监督拓展到实务中应用更加广泛的抵押担保以及小型金融机构应用的直接监督形式,并将资本约束以及政府特许权价值纳入进来比较在政府干预下不同金融机构的小额贷款融资条件情况。而进一步的,我们则将在黄宪等(2005)的分析框架上分析资本充足率对银行贷款偏好的影响,从而更深入对政策引导效果进行分析。

二、道德风险模型

(一)基本模型:充分抵押条件下的融资条件

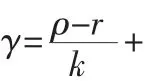

命题1:资本充足率的降低可以改善完全抵押情况下的融资条件,但这种改善是极为有限的

对于这个命题,我们简单地令ρ等于资本市场平均报酬率为12%,r为一年期定期存款利率为4%,假设资本充足率从10%调整到8%,其融资条件改善空间仅为0.16%I,这种改善是微不足道的。

(二)代理监督与直接监督的比较

但就整个小微企业融资来讲,更多的是普遍缺乏抵押品的情况。因此我们必须通过引入监督的方式来降低借款人通过道德风险来获得的收益。同洪正(2011)思路相似,我们也认为在实务中银行采取的抵押担保技术及小额贷款公司的直接融资分别对应着间接监督和直接监督方式。银行通过将风险外包的方式,让担保公司承担对小微企业的监督责任,而担保公司通过收费来获得风险溢价。而小额贷款公司则将风险内在化,通过直接监督来降低小微企业的道德风险水平。而共同的是,监督者通过监督获得的收益必然需要覆盖付出的成本。

与洪正(2011)框架不同的是,除了引入资本约束对资金成本影响因素,政府为了引导银行提高小额信贷的授信额,对提供小额信贷的银行给予特许权价值,我们假设为Rf,同时为了纳入实务中更常见的抵押担保等贷款技术,我们假设由于监督资本多半是自有资本投入,因此其机会成本为β,一般有β>γ,需要说明的是,在直接监督下,k表示小额贷款公司自有资本约束的倒数,而r为向银行贷款的利息率。代理监督者投入部分资本θI作为担保费用以及准备金的投入,其中θ为担保系数,有0<θ<1(如果等于则为自己放款,情形与直接监督相同)。银行投入资本为I,借款者向代理监督提供反担保为A。项目成功时,代理监督的收益为Rm,银行为Ru+Rf;如果项目失败,除了满足原分析框架下的借贷双方的激励和参与约束,还必须满足监督者作为第三方的激励和参与约束。需要注意的是,我们这里存在一个隐含假设,即代理监督者不存在违约风险。①如果代理监督者存在违约风险,则银行需要全额担保或者进行直接监督,那么将陷入监督循环,为简化模型,故假设代理监督者无违约风险。

我们发现,直接监督和代理监督最大的不同在于抵押与资本投入的不同,即直接监督是将代理监督中需要投入的抵押担保资金和要求的反担保内在化。比较完全抵押与监督情形下不同的融资条件我们得到命题2:

命题2:不完全抵押情况下融资条件的改善主要取决于监督的效率,只有有效的监督才能改善融资条件

该结论是明显的,当监督收益覆盖监督成本时,融资条件改善,但该结论也很容易得出另一个假设,如果说由于监督技术与监督对象的不匹配造成成本过高,那么不完全抵押情况可能是不存在的。即小微企业融资难问题很可能是监督技术不匹配的结果。考虑到来自政府特许权价值。因此,我们得到命题3:

命题3:政府干预给予的特许权价值能够改善融资条件,但性质上属于抵押品上的完全补贴

由于政府给予的特许权价值并不具有杠杆效应,因此其实质上是政府为小额贷款的抵押进行完全补贴。从总量上来说,政府补贴和小额贷款需求量来说是微不足道的,因此在操作中这部分抵押品的降低几乎可忽略不计,而从经济学意义来讲,这是无效率的。

因此,融资条件的改善关键就在于监督效率上,我们将两种监督方式进行比较,在监督技术及资金成本相同情况下(即ρ,k,r相同),则有:

命题4:假定监督技术及资金成本相同情况下,如果政府不进行干预,那么直接监督将更加有效

我们看到,在条件假定相同的情况下,由于直接监督能将资金成本及风险内在化,因此将更加有效率,那么银行为什么更多的选择次优的间接监督而将监督职能外包呢?因为银行次优选择行为可能的关键在于银行进行小额贷款上其直接监督成本过高,即其运营模式与授信对象特征的不匹配。

(三)银行与小额贷款公司的比较

再次的,我们回到两种监督技术的比较,我们将对监督技术及资金成本相同的假定条件进行放松。我们假定,代理监督和直接监督的监督成本都为c,而借款人的有限责任租分别为B(1c)和B(2c)。那么:

这里我们先回到前文所说的一个隐含假设,即担保机构是无风险的,那么这个假设实际上存在两个含义,即要么担保机构足够的大,以至于我们认为它是无风险的;要么担保机构比较小,在实际中则存在风险。这种风险关系我们可以简单的理解为如果银行向不同规模企业授信一样。因此,如果担保机构足够大,则其监督效率很可能比较低,其原因与银行大致相同;如果担保机构比较小,则银行需要付出一个成本来弥补这种风险,其原因与直接监督大致相同。总之,B(1c)-B(2c)应该严格小于0。尽管采取直接监督的小型金融机构具有更高的资金成本,但大体上也不会覆盖监督技术上的差距以及中间担保成本,即公式后两项。因此有A1<A2。

如果监管部门能够给予小额贷款公司以扶持,为其提供更加宽松的融资环境,那么将能够有效降低其资金成本,从而改善了小微企业融资条件。因此,我们有:

命题5:小型金融机构资本成本的降低将有效改善小微企业融资条件

该命题的实质是,如果市场以及监管能够为小型金融机构提供一个更加公平合理的融资环境,给予政策上的放松,那么其监督效率的优势将会得到进一步的显现从而改善小微企业融资难的问题。

综上所述,放松小额贷款的融资条件即降低抵押品要求,其核心问题在于贷款技术的匹配。“小企业贷款难”问题普遍存在的主因是它们信息极不透明、财务管理不规范及数据可信度低、缺乏抵押品和担保等缺陷。正是这些“硬伤”,使得建立在以硬信息为基础而设计的具有大规模、多层次以及批发性生产特点的业务运行和风险控制模式的大银行,很难在持续盈利的状态下参与对小微企业的贷款。然而,对盈利与风险平衡关系解读的角度差异,以及独特的业务运行和风险控制的机制和模式,使得微金融机构在处理、量化以及传输“软”信息方面的技术和能力上具有很大的优势。监管部门通过放松资本约束以及给予特许权价值的方式来进行干预,以期引导银行来承担小微企业融资功能,这可以在一定程度上缓解小微企业贷款难问题,但这种缓解或许是微不足道的。

三、贷款成本下的资本约束效应

为了分析资本充足率向小微企业倾斜后的效果,这里我们采用黄宪等(2005)的分析作为基准框架,除了前述模型假设外,这里我们新增部分假设:(1)银行业是不完全竞争市场,即银行可以通过提高价格(即利率)来增加存款,故C'(D)>0,且C'(D)>C(D)/D。但同时,贷款预期收益率总能覆盖存款边际成本,即x-C'(D)≥0。(2)储户存款只取决于利率因素。(3)银行将资金全部用于贷款,贷款的收益率R服从二项分布的随机变量:p(R=x)=p(x),p(R=0)=1-p(x),且p'(x)<0。其中x为特定任意风险水平贷款所对应的贷款预期收益率,p(x)为获得该项收益的概率。根据风险溢价,预期收益率x越高,则面临更高的违约风险,由于道德风险的存在,违约概率会随着x增大而加速增大,即p"(x)<0。(4)一般来说小规模企业相对风险更高,因此x越高,授信企业的规模越小。(5)银行资本的成本率是ρ,且对于任意x,ρ>p(x)x。(6)银行短期内具有较大的固定资产规模,在该规模下,银行对客户信息识别和监督的成本为T(x),T为预期收益x的函数。对应固定的规模,银行存在一个最优的风险承担水平,当偏离这个最优水平后,成本将加速上升,即,设最优风险承担水平为x*,当x>x*时,T'(x)>0,进一步的T"(x)>0。

对于假设(6)这里需要说明一下,该假设依据主要为文献综述中的大银行与小微企业软信息不匹配的观点,当授信企业规模距离银行最优值时,银行可能只需要在原贷款技术上做微调整就可以了,如果偏离更远时,银行可能就需要对其银行规模和贷款技术做出全面调整,甚者需要并行两套不兼容的经营模式,这在实务中似乎是不现实的,因为其成本过高,所以我们认为该假设虽然有些过强,但应该是合理的。

资本充足率监管要求W/(W+D)≥1/k,即D≤(k-1)W,同样的,在这里k是资本充足率的倒数。

此时银行的最优化问题是:

由此可见,资本充足率约束改变了银行行为偏好,趋紧的资本金要求使得银行偏向风险更低的项目,即仍会偏向于大型企业。这和黄宪(2005)的结论是一致的,但不同的是,当存在贷款的技术成本时,由于规模固定,银行的风险偏好调整将导致成本的加速上升,从而银行对资本充足率要求变动的敏感性却在降低,换句话说,当政府期望通过降低资本充足率要求来引导银行进行小额贷款时,效果不会那么显著,并且不同规模的银行的反映程度也是不同的。更极端地说,当银行过度偏离其最优值时,政府调控是无效的。

命题6:资本充足率的降低能够影响银行风险偏好,但由于贷款技术成本的影响,这种效果是有限

推论:资本充足率的调控对小银行相比于大型银行更加有效。如果银行规模继续扩大,那么其偏好选择与我们的期望是背离的,银行将选择更大规模的企业作为信贷对象,这使得我们思考,如果地方政府期望支持本地小企业发展,那么合并城商行的做法是否合适呢?

我们看到,小微企业融资难的根本问题在于我国以大型商业银行为主导的间接融资体系与小微企业特征的不匹配而造成,贷款技术是由金融机构本身特点所决定,而非政策引导所能改变。因此,小微企业融资问题其本质是个银行市场结构问题,而非政策问题这么简单。

四、总结

本文通过建立一个贷款监督模型以及资本充足率调控模型来考察不同规模金融机构对小微企业贷款的效率以及监管部门政策扶持效率问题。在模型中,金融机构都将受到监管部门对其资本充足率要求的约束,由于金融机构无法从小微企业获得全额抵押品,因此各金融机构根据自身监督效率来分别选择代理监督方式或者直接监督方式来降低抵押品要求从而向小微企业贷款。同时,监管部门为了引导大型商业银行的贷款对象向小微企业倾斜,以赋予特许权价值的方式来进行调控。

我们认为,不同的金融机构应该在不同的贷款技术上拥有比较优势,因此也拥有各自不同的市场边界,在解决小微企业融资问题中,政府的政策应该倾向于扶持小型金融机构,而大型商业银行在其中更多的应该扮演资金提供者而非风险管理者的角色。

[1]洪正.新型农村金融机构改革可行吗?——基于监督效率视角的分析[J].经济研究,2011(2):44-58.

[2]黄宪,曾冉.小微企业贷款难问题的中国式解答——对国内金融机构小额贷款的调查报告[J].武汉金融,2012(5):16-26.

[3]黄宪,马理,代军勋.充足率监管下银行信贷风险偏好与选择分析[J].金融研究,2005(7):95-103.

[4]Holmstrom B.,J.Tirole.Financial Intermediation,Loanable Funds and the Real Sector[J].Quarterly Journalof Economics,1997(3):663-691.

[5]Arnoud W.A.Boot.Relationship Banking:What DoWe Know?[J].Journal of Financial Intermediation,2000(9):7-25.

[6]Tirole J.The Theory of Corporate Finance[J].Princeton University Press,2006.

[7]Boot A.W.A.Relationship banking:What do we know?[J].Journal of Financial Intermediating,2000(9):7-25.

[8]Boot Thakor.Can relationship banking survive Competition?[J].Journal of Finance,2000(2):679-713.

[9]Hauswald R.,Marquez R.Relationship banking,loan specialization and competition[J].Indiana UniversityWorking Paper.

[10]Berger A.N,R.J.Rosen,G.F.Udell:Doesmarket size structure affect competition?The case of small business lending[J].Journal of Banking and Finance,2007(31):11-33.

[11]Blum J.Do Capital Adequacy Requirements Reduce Risks in Banking? [J].Journalof Bankingand Finance,1999(23):1755-7711.

F830.2

A

1004-2768(2013)08-0167-04

2013-04-26

曾冉(1985-),男,重庆人,武汉大学经济与管理学院博士研究生,研究方向:金融中介理论、银行风险管理;王倩(1984-),女,内蒙古人,硕士,供职于中国人民财产保险有限公司深圳分公司,研究方向:货币理论与政策。

Z 校对:F)