直罗油田大东沟区长8油层组沉积特征研究

温 波,吴少波,李代杰 李星澎,郝 磊

(西安石油大学地球科学与工程学院,陕西西安71006

直罗油田位于陕西省富县境内葫芦河上游直罗镇以西,大地构造上位于鄂尔多斯盆地陕北斜坡的东南部,现今三叠系顶面构造为东隆西坳的格局,延长组的展布为西倾单斜 (倾角小于1°),属印支旋回构造层序,岩性为三角洲分流河道及滨浅湖环境沉积的一套砂岩及泥岩组成的多旋回韵律层。直罗油田的主要含油层系为三叠系延长组和侏罗系延安组,目前已经在延长组长8油层组发现较好的油气显示。直罗油田大东沟区中生界延长组油藏以岩性油藏为主,分布范围、储集性能及产能的大小,均受沉积相带与成岩后生作用所控制。因此,对该区长8油层组进行岩石学特征及沉积相带进行详细研究,对认识该区油气富集规律具有重要的指导意义。

1 岩石学特征

直罗油田大东沟区延长组长8油层组岩性主要为块状~厚层状灰色细砂岩,约占砂岩总量的85%,其次为粉-细砂岩、粉砂岩,占15%。大东沟区长8油层组砂岩主要为岩屑长石砂岩,其次为长石岩屑砂岩及少量的长石砂岩。岩石组分如下:石英 (30%~52%,平均40.9%),长石 (20%~46%,平均30.8%,表面常具有高岭石化现象),岩屑 (6%~36%,以岩浆岩岩屑为主,其次为变质岩岩屑,偶见沉积岩岩屑)和云母 (含量一般为6%左右,主要为白云母);填隙物主要为杂基 (3.2%~22%,平均9.3%)和胶结物 (4.1%~26%,平均9.5%);杂基主要为泥质,其次是泥微晶碳酸盐;胶结物主要为白云石、方解石及自生粘土矿物 (绿泥石、伊利石、伊/蒙混层等),其次为长英质、石英、长石的次生加大、菱铁矿等。碎屑颗粒平均粒度为0.05~0.12 mm,多呈次棱角-次圆状,分选性中等-较好,颗粒支撑,线接触或点-线接触,局部见凹凸接触,长轴略呈定向排列。胶结类型主要为孔隙式,薄膜-孔隙式,其次为薄膜式及孔隙-再生式,可见连晶式胶结。具有砂岩粒度细、成分成熟度较低、结构成熟度较高的岩石学特征,表明该区砂岩经过了中等水流、中等距离的搬运河沉积。

2 沉积相类型及特征

2.1 前三角洲亚相

前三角洲沉积分布于长81油层的底部,岩性为深灰色泥岩、粉砂质泥岩夹薄层粉砂岩,主要发育水平层理。电性特征表现为自然伽马、电阻率及声波时差呈高值,形态多为直线状或微齿状。

2.2 三角洲前缘亚相

三角洲前缘沉积广泛分布于长82、长81油层,下部为粉细砂岩与粉砂质泥岩组成,上部为厚层块状细砂岩,自然伽马和自然电位曲线形态多为倒三角形,由水下分流河道、水下分流间湾及河口坝等沉积微相构成。

1)水下分流河道沉积 水下分流河道是三角洲平原分流河道在湖盆水下的延伸,是三角洲前缘亚相中最为发育的骨架砂岩相,也是三角洲前缘沉积中粒度最粗的部分[2]。该研究区内水下分流河道的岩性主要由细砂岩、粉-细砂岩组成,砂体常呈粒度向上变细的正韵律旋回。单砂层厚度2~3 m,纵向上常由多个砂层叠加,形成叠合砂体,叠合厚度可达20 m以上。砂体与下伏地层多呈侵蚀接触,底部常具冲刷面。砂体中下部发育平行层理、板状交错层理、槽状交错层理,砂体上部见浪成波纹层理,显示水下分流河道沉积虽然以较强的单向底流作用为主,但同时叠加有湖浪改造的水下沉积环境特征。砂体在平面上呈条带状、网状分布,向湖盆方向逐渐延伸,剖面上大致呈顶平底凸的透镜状。在剖面结构上,由于砂体底部常与河口坝沉积呈截切超覆关系,或与分流间湾沉积呈冲刷接触关系,顶部与水下天然堤沉积呈渐变关系,构成连续向上变细的正韵律,砂体或呈被泥岩、泥质粉砂岩分割的孤立状产出,或因几个期次的分流河道依次截切超覆,造成下伏砂体上部的堤泛沉积被侵蚀、冲刷而构成多个河道砂体依次连续叠置,从而形成叠置水下分流河道[3]。

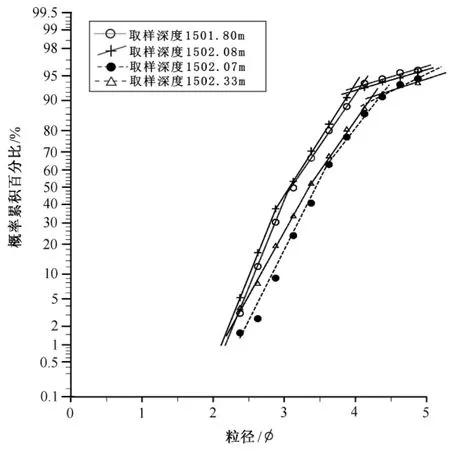

图1 水下分流河道沉积砂岩粒度概率累积曲线图(芦72井,长8 2油层)

该研究区砂岩成分成熟度较低而结构成熟度高。砂岩粒度概率累积曲线多呈两段式,其中跳跃次总体多由斜率大和交角很小的两段组成,含量高 (一般大于90%),分选较好,悬浮次总体含量一般小于10%,滚动次总体一般不发育。细截点相对较细,一般为4.0∅左右 (见图1)。砂岩中所含生物化石稀少,主要为顺层面分布的碳化植物碎片。在测井曲线上表现为自然伽马表现为低值,一般小于100API,呈中-高幅箱形、齿化箱形、钟形,与底部呈突变接触,井径缩径好,声波时差常小于250μs/m。

2)水下分流间湾沉积 水下分流间湾沉积为三角洲前缘最细粒的部分,常形成一系列小面积的尖端指向上游的泥质楔状体[4-5]。该区岩性为灰-灰黑色泥岩、泥质粉砂岩的薄互层,沉积构造以水平层理、砂泥韵律层理为主,可见沙纹层理和浪成沙纹层理,表明该微相形成于较宁静的低能环境,但受间歇性底流和湖浪的改造,厚度变化较大,为1~8 m。含生物化石较丰富,多为破碎的炭化植物茎干及叶片,植物碎片常沿层面富集分布,局部形成煤线,显示植物碎片的富集大部分是由外部搬运而来,而非原地环境沼泽化的产物。平面上,水下分流间湾沉积位于水下分流河道沉积之间;剖面上,往往位于水下天然堤之上、水下分流河道沉积之下,顶部或连续过渡为湖湾或前三角洲黑色页岩沉积,或被河口砂坝、分流河道截切超覆。测井曲线表现为自然电位、自然伽马、电阻率曲线呈平直或近于平直的变化,间或出现由薄层粉、细砂岩引起的齿峰,井径具明显的扩径现象。

3)河口坝沉积 研究区河口坝沉积的岩性为灰-深灰色粉砂岩、粉-细砂岩、细砂岩,单个砂体常呈向上粒度变粗、泥质含量减少的反韵律层序,含油性向上变好。砂岩成分成熟度与结构成熟度均较低,粒度概率累积曲线多呈三段式,其中跳跃次总体由交角较大和斜率较高的两段组成,含量变化较大(80%~90%),悬浮次总体斜率较平缓,含量10%~20%,显示改造不彻底的快速堆积特征。其下部主要发育水平层理、波纹层理,向上出现浪成波纹层理、板状交错层理、平行层理、块状层理,可见滑塌变形构造、包卷层理等沉积构造,显示该沉积单元具有如下特征:早期处于具间歇湖浪作用的弱动荡环境,后期水深变浅,水动力强度增高,并接受湖浪和河流的双向水流簸选作用;沉积速度快;堆积坡度随三角洲进积作用加强而快速变陡易发生滑塌作用。

该研究区砂岩中所含生物化石较少,主要为炭化植物碎片,可见垂直生物钻孔。平面上,河口坝沉积位于水下分流河道的末端,多呈向湖方向加宽的扇形堆积体。垂向上,河口坝沉积位于三角洲旋回的下部,往往由一个或多个河口坝与远砂坝叠置组成向前三角洲下超的进积复合体,顶部则被向湖盆方向延伸的水下分流河道截切超覆。在电测曲线上自然伽马曲线显示为漏斗形,底部渐变,顶部突变,微电极、视电阻率曲线也呈向上测值增大的漏斗形曲线。

3 沉积微相分布规律

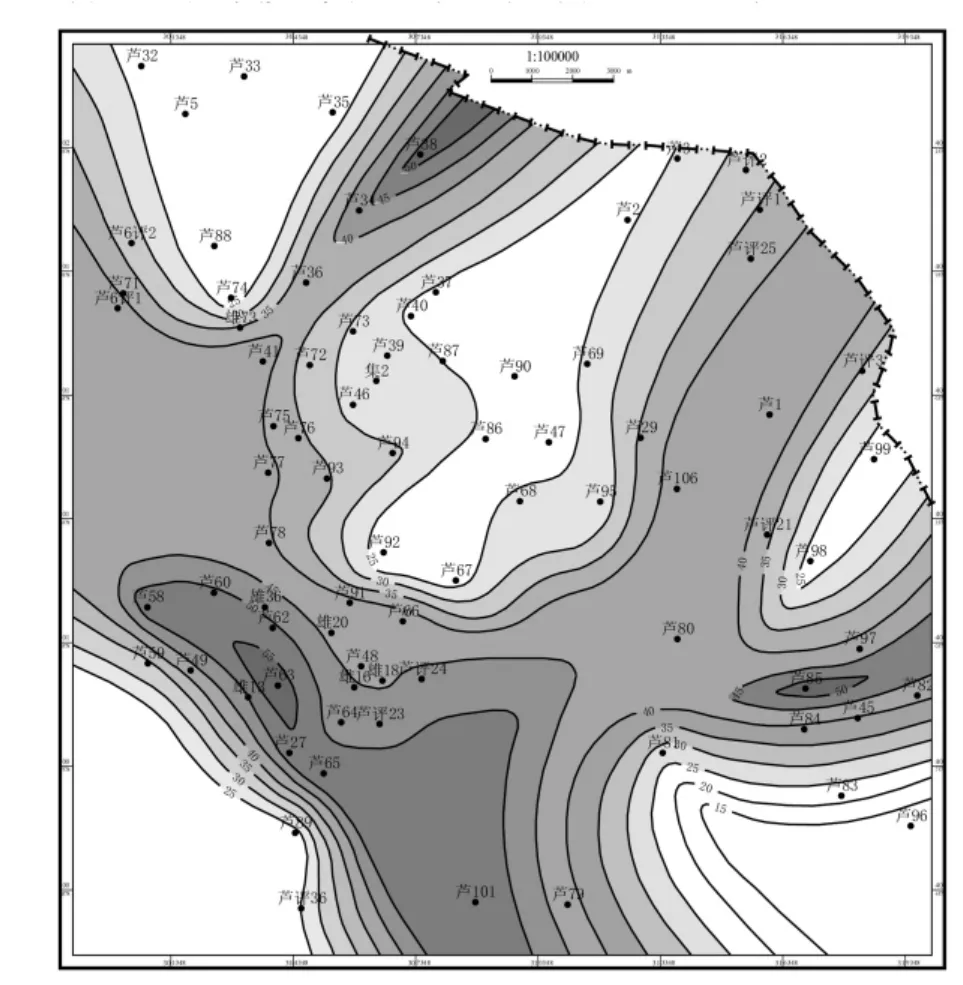

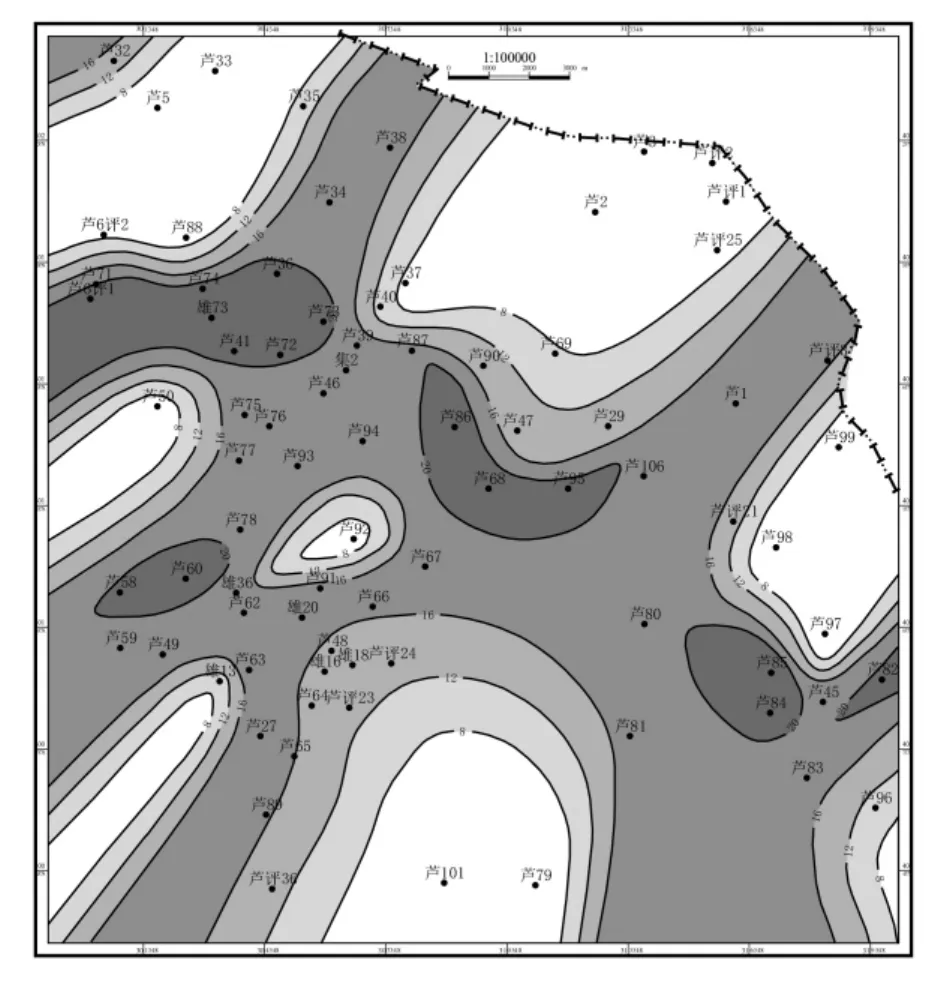

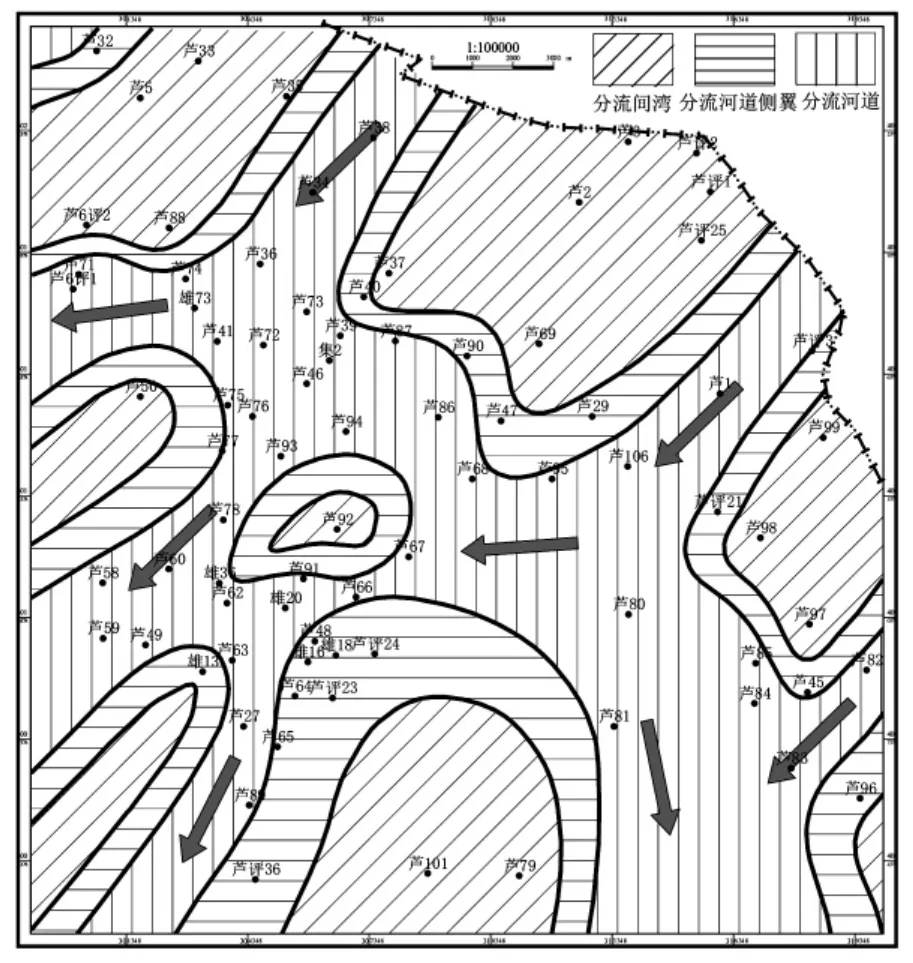

3.1 长8 2油层沉积相带展布规律

长82油层沉积时期研究区位于三角洲前缘环境,水下分流河道规模较大。从长82油层砂岩等厚图(见图2)、沉积微相平面分布图 (见图3)可以看出,区内主要发育有4条水下分流主河道,其中南部一支呈南东~北西向展布,规模最大,主河道沿芦101~芦64~芦60井一线展布,宽约5~6k m,砂体累计厚度一般在40 m以上,局部可达50 m以上,砂地比大于0.7。东部一支呈北东向展布,沿芦82~芦85~芦评23井一线延伸,主河道宽约1.5~1.8k m,砂体累计厚度一般大于35 m,局部可达50 m以上。该河道在芦评23井附近与南部分支河道发生汇合。中部一支河道北北东向展布,沿芦29~芦评24井一线延伸,主河道宽约4k m,与东部分流河道在芦80井附近发生汇合,与南部分流河道在芦评24井一带发生汇合。砂体累计厚度一般大于35 m,砂地比在0.7以上。西部一支分流河道呈北东向展布,沿芦38~芦34~芦41井一线延伸,主河道宽约2~2.5k m,与南部分流河道大致在芦50井一带发生汇合,砂体累计厚度一般大于35 m,局部可达50 m以上,砂地比在0.7以上。综上所述,在长82油层期,该研究区受北东向及南部双重物源的影响,主要物源来自南部,因此,南部的分流河道无论宽度还是砂体累计厚度较北部3支分流河道大。

图2 直罗油田大东沟区长82油层砂体厚度平面等值图

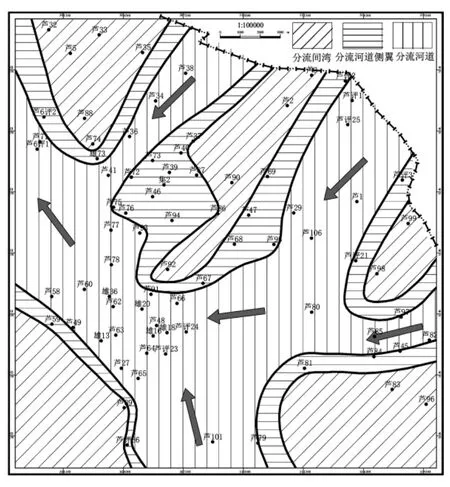

图3 直罗油田大东沟区长82油层沉积微相平面分布图

3.2 长8 1油层沉积相带展布规律

长81油层沉积早期,研究区发生较大规模的湖平面上升,在长81油层下部沉积了一套厚10 m左右的前三角洲泥岩,构成长82油藏的区域性盖层。至长81油层沉积中期,由于湖平面的逐渐下降,河流进积作用逐渐增强,研究区转为三角洲前缘沉积,主要发育河口坝、水下分流河道及水下分流间湾沉积。由长81油层砂岩等厚图 (见图4)、沉积微相平面分布图 (见图5)可以看出,长81油层沉积中后期,南部物源的影响逐渐减弱,研究区主要受北部物源的影响。区内自东向西发育发育3条呈网状分布的水下分流河道,河道之间被分流间湾沉积所分隔。河道主体宽度2~4k m左右,累计砂体厚度15~20 m,砂地比0.4~0.5,局部可达0.6以上。3条分流河道在研究区中部发生汇合,在汇合部位河道宽度明显加大,之后分流河道再次分岔,并向南及西南方向流出该区。

图4 直罗油田大东沟区长81油层砂体厚度平面等值图

图5 直罗油田大东沟区长81油层沉积微相平面分布图

4 结 论

1)直罗油田大东沟区延长组长8油层组岩性主要为块状~厚层状灰色细砂岩,其次为粉-细砂岩、粉砂岩;砂岩粒度细、成分成熟度较低、结构成熟度较高。

2)直罗油田大东沟区延长组长8油层组可划分出三角洲前缘和前三角洲2种沉积亚相,储集层主要为三角洲前缘亚相沉积,包括水下分流河道、河口坝和分流间湾3种微相类型。

3)该研究区长82油层沉积时期处于三角洲前缘环境,水下分流河道规模较大,区内以叠置的水下分流河道沉积为主,直接覆盖在较深湖 (前三角洲)泥岩之上,河口坝沉积发育较差。长81油层沉积早期,该区发生较大规模的湖平面上升,在长81油层下部沉积了一套厚10 m左右的前三角洲泥岩,构成长82油藏的区域性盖层;长81油层沉积中期,由于湖平面的逐渐下降,河流进积作用逐渐增强,研究区转为三角洲前缘沉积,主要发育河口坝、水下分流河道及水下分流间湾沉积。

[1]王桂成,马维民,赵虹,等 .鄂尔多斯盆地富县探区三叠系延长组沉积特征 [J].西北大学学报 (自然科学版),2003,33(5):608-612.

[2]郭艳琴 .富县探区延长组储层微观特征研究 [D].西安:西北大学,2006.

[3]郭德运,郭艳琴,李文厚,等 .富县探区上三叠统延长组成岩作用及孔隙结构特征 [J].沉积学报,2010,28(2):264-273.

[4]邓昆,张哨楠,丁晓琪,等 .鄂尔多斯盆地富县探区延长组长8、长6物源分析 [J].桂林理工大学学报,2012,32(1):29-34.

[5]张新建,张剑君 .富县探区延长组重矿物组合特征及地质意义 [J].新疆石油地质,2006,27(1):49-52.