当今美国社会中的科技事业:挑战与变革

——2012年美国总统科技顾问委员会行政报告述评*

文/李 强

中国科学院科技政策与管理科学研究所 北京 100190

当今美国社会中的科技事业:挑战与变革

——2012年美国总统科技顾问委员会行政报告述评*

文/李 强

中国科学院科技政策与管理科学研究所 北京 100190

根据奥巴马总统提出的回归出口、回归制造、回归创新的美国再工业化发展战略,结合《制造业提高法案》、“国家出口倡议”等政策措施,美国总统科技顾问委员会针对企业界在基础研究领域投入停滞不前的现状,就如何使优秀研究型大学和国家实验室成为引领美国回归创新的核心引擎等问题展开研究,并通过行政报告给出政策建议。本文在简要介绍报告出台背景的基础上,对其要点进行概述并总结出几点启示。

科技事业,创新生态,智力资本

1 引言

2009 年 11月 2日,美国总统奥巴马在白宫发表声明,称今后美国经济要转向可持续的增长模式,即通过回归出口、回归制造、回归创新来提高美国产品的竞争力,促进美国“再工业化”。

2010年3月,美国总统奥巴马签署行政命令,正式实施“国家出口倡议(National Exports Initiative)”,该倡议亦称“五年出口倍增计划”,主要目标是在未来5年内推动出口扩大一倍,创造200万就业岗位。美国政府为此专门成立促进出口内阁(Export Promotion Cabinet)并制定了 5 个方面的详细实施措施:举全国之力援助美国企业出口;发挥政府和驻外使团的作用,帮助美国企业进行全球商业推广;倡导全球经济再平衡,为出口倍增计划提供理论依据和舆论支持;削减贸易壁垒,保护美国企业权利;促进服务贸易出口[1]。据美国商务部公布的统计数据,2012年美国出口总额为21 959亿美元,比 2009 年的 15 531 亿美元增长 41.39%,离“出口倍增”所要求的速度尚有差距。

2010年8月,针对美国制造业离岸外包和海外建厂带来的本土岗位削减问题,奥巴马总统签署《制造业促进法案》(US Manufacturing Enhancement Act),这项规模为 170 亿美元的法案旨在帮助制造业降低成本,恢复竞争力,创造更多就业岗位。从实施效果看,尽管在过去3年里,美国有着比其他发达国家更快的制造业增长速度,并在制造业领域已累计创造出50万个就业岗位,但政策离预计还有一定距离[2]。

从长期而言,制造业是创新的基本。当国家放弃制造业时,失去的将是占据巨大份额的物品

增值。换言之,对于一个国家而言,制造业造就了其国力。由于美国制造业比其他行业更乐于引进开发新产品,虽然制造业产值只占美国GDP的11%,但其国内用于研发的资金中有68%用于制造业。为此,奥巴马在《2009 年 美国 复 苏与 再 投资 法 案》(the American Recovery and Reinvestment Act of 2009)中追加研发投资 183 亿美元,以刺激美国在能源、医药、新技术等领域的科技创新。

伴随着这些政策措施的出台,美国政府也面临着巨大的预算赤字压力:仅“美国复苏与再投资法案”就将在2009—2014年带来 8 048 亿美元的预算赤字,约占GDP 的5.64%,远高于国际经验 3%左右的警戒线,同时很多美国公众怀疑该部法案是否真的那么有效,而对该法案持反对态度的人则不相信更多的政府支出是改善经济行为的方式。

为打消公众对《2009年美国复苏与再投资法案》中研发投入增加的顾虑,结合《制造业提高法案》、“国家出口倡议”等政策措施,美国总统科技顾问委员会在充分论证投资科学研究有利于经济发展的基础上,针对企业界在基础研究领域投入停滞不前的现状,就如何使优秀研究型大学和国家实验室成为引领美国回归创新的核心引擎等问题展开研究,并通过行政报告给出政策建议。本文概述了该报告要点并总结出几点启示。

2 科学和技术是美国全球主导地位的核心

20世纪,美国在科技领域取得了惊人的成就。基础研究和研究成果的应用和普及支撑着美国的知识经济和高新技术产业,为美国人提供着体面的工作,还使美国享有创新型国家和创业型社会的美誉。科学技术研究事业不仅给美国带来了巨大的利益,也对美国经济社会产生了深远而巨大的影响。

投资科学研究始终对经济发展有利,这不仅是学界对美国及其他国家经济发展历程的研究结论,也是美国全社会的共识。但由于企业界不断削减在基础研究领域的投入比重,致使美国正面临更大的挑战——美国有可能失去在科学探索与技术创新领域的优势,这显然威胁到了美国在创新与技术发展领域的全球领导地位及由此带来的巨大利益。

在此背景下,美国总统科技顾问委员会(PCAST)、国家研究委员会(NRC)以及艺术与科学学院(AAAS)等机构从谁来开展科学研究、如何完成科学研究以及科学研究成果如何走向市场等方面,就美国科学技术事业的转型展开研究,并于2012年11月向总统奥巴马递交了题为《转型与机会:美国科学事业的未来》的行政报告,建议美国立刻行动起来,使优秀的研究型大学和国家实验室成为引领创新的核心引擎和美国科技型企业的集聚中心,提高科技人才的产出效率,扭转美国国际竞争力衰退的趋势。

2.1 科技事业是美国生活方式的基石

科学技术引发人们对美好生活的向往。在当代美国生活的各个方面都能看到科技进步所带来的种种裨益和对持续科技进步的迫切需求:人们都希望自己和亲人能够活得更健康、更长寿,希望为能源、食品、供水、环保等问题找出解决之道,等等。

科学技术激励人们不断探寻未知领域。公众希望美国在科技探索领域继续保持领先地位:比如,了解人们所处的世界及人类在其中的活动状态不仅是为了满足求知欲,还在于这些科技探索未来有可能产生难以估量的应用前景。

科学技术凸显和支撑着美国创新精

神。从扬基钟表匠、福特制造业革命、贝尔实验室、帕洛阿尔托研究中心(PARC)以及当今的研究密集型企业,企业界的创新精神使美国获益颇丰,也正是这种精神鼓舞着美国人去发明创造,而不仅仅是制造。美国在基础研究领域的成果与发现荣获了超过 330 项诺贝尔奖,占世界总数的近40%。这种由科技型企业开展的基础研究与应用研究相辅相成,不仅是美国科学事业成功的关键,也支撑着美国的独有创新精神。

科技事业为社会提供了高质量的工作。科技事业创造的不仅是岗位,还有高熟练劳动力的高质量工作。美国教育体系在培养这样的劳动力时已超出传授知识的范畴,而是要满足受教育者的好奇心,发挥他们各自的特长,触及年轻人的想象力,激发他们建设新世界的理想。由此,对创新驱动型经济发展的现实需求,已成为整个国家教育体系不断发展的原始驱动力。

2.2 科技投入为美国带来巨大的利益

对美国及世界上很多国家经济发展的研究结果表明,投资科技事业始终对经济发展有利。诺贝尔经济学奖得主罗伯特·索罗的开拓性研究结果表明,在20世纪前50年中,美国生产率增长的一半以上(甚至可能是85%)都应归因于技术进步。其他研究结果则表明,二战结束以来,美国的经济实际增长了7倍,其中一半以上的经济增长应当归功于科技投入带来的技术创新[3]。

政府是不是应当无条件地支持所有的科研活动?仅凭科技事业投入能够获得良好的投资回报并不能说明问题。在有些情况下,科研投入之所以是合理的,因为它的回报是通过更好的公共产品或负外部性的减少体现出来的;还有的情况就是私有部门的“市场失灵”,也就是任何一个公司对基础研究或早期应用研究的投入都可能会面临得不到任何回报的窘境[4]。

正因为如此,要保持和提升全社会的发展潜力,政府必须承担最大份额的基础研究来弥补私有部门的不足[5]。二战之后,美国政府对基础研究的投入大幅增长,大学的科学研究事业从无到有不断发展,对国立卫生院(NIH)的经费支持大幅增加,然后是成立国家科学基金会(NSF)、设立能源部,发展至今,这些机构已成为美国基础科学研究的主要力量。

2.3 科技创新不断引发世界性的变革

专家们发现,科学研究的裨益并不仅仅是在同领域内由基础性研究到应用研究、试验发展再到产品这样简单的线性发展过程,而是经常以无法预知的方式培育整个创新生态系统。比如,好奇心驱动的量子力学研究,本来不过是希望揭开原子结构的神秘面纱,但后来却成为当今微电子技术和计算机行业发展的学科基础;纯数学和计算科学领域的基础研究不仅在很多方面为因特网奠定了学科基础,也为当今世界一些最大的公司提供了智力基础。

美国在20世纪不断获得意义极其深远且带来世界性改变的重大科学发现。事实上,这些科学上的重大突破应归功于NSF、能源部、NIH、国家航空航天局、农业部、国家海洋和大气管理局等很多政府部门的支持和与大学的合作。比如,因特网世界源于国防部高级研究计划局开发的因特网基础协议;现代医学影像技术的基础是对反问题的数学分析;核磁共振成像所依赖的量子力学原理最初是用在射电天文学领域;类固醇类药物的普及源于20世纪50年代农业部和国立卫生院的研究人员在一种野生墨西哥山药中发现的一个化学前体——至此可的松、口服避孕药等才不再昂贵;类似地还有人类基因组计划、纳米科学研究等,大量成果在癌症新疗法、个性化医学、新兴功能材料、资源综合利用等方面正在得到充分体现。

3 科学研究的世界性重组给美国带来挑战

美国一直牢牢占据全球研发投入第一大国的地位,尽管其研发投入只占国民生产总值的不到3%。但近年来,美国研发投入占全球比重大幅下滑的问题应当引起关注:在2009年,全球研发总投

入中亚洲所占的比重已与美国持平,而到2012年,亚洲占全球研发总投入的比重增加到37%,远超过美国31%的水平。

在此环境下,如果因政策失误而无法将科研成果最大限度地应用于经济建设,美国支持基础研究的积极性会因此遭到打击,甚至将在全球科技事业中的领先地位拱手让人。而更严重的后果是,如没有美国引领科技发展,又没有国家愿意在基础研究领域进行长期投资,世界性经济衰退将难以避免。

3.1 私有部门支持的基础研究停滞不前

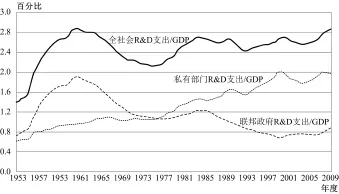

企业界与国家实验室和大学共同构成了美国科学事业的三大支柱:企业间、企业与大学、企业与联邦政府的密切合作,一直是美国科技事业成功的主要因素,也为美国很多行业带来巨大的经济利益。从近60年来的发展趋势看,企业界的R&D支出一直呈稳定增长态势,目前在美国R&D活动中处于主导地位。2009年,企业界支持了美国48%的应用研究和78%的试验发展活动,R&D支出占全社会总量的 2/3 左右(图 1)。

但在过去的20多年里,企业界的研发活动却发生了显著变化。在经济全球化背景下,原来以美国为主要市场的本土企业,现在不得不面对来自全世界的竞争对手。由于产品和服务的交付几乎已经做到无处不达,在国外竞争者面前,本土企业所依赖的“主场优势”不断削弱。面对激烈的国际竞争,企业会尽可能选择能够立竿见影、使企业迅速获得竞争优势的低风险研发投入——将更多资金用于支持创新链上更接近试验发展和应用的方向。

图1 美国全社会R&D支出占GDP比重及其构成:1953—2009年

以PARC为例。1970年,施乐公司招募信息科学、物理等领域世界一流的研究团队,成立新的PARC,以打造“未来办公室”为使命——在随后的40多年里,这些研究团队率先推出了一系列影响广泛的技术:激光打印、面向对象的编程、以太网和分布式计算、用户图形界面以及光存储等。

设立之初,施乐公司将PARC作为向业界提供技术许可的企业实验室来资助,这种运作模式推动了苹果、3COM以及Adobe等世界级科技企业的崛起。但在 2002 年,PARC被变更为独立核算的全资子公司,其功能像是一个承揽外包研发业务的服务机构,研究成果属于支持相关研究的客户,兴趣导向的基础研究仅仅是其在行业领域光环效应的延续。

PARC 只是美国企业界基础研究现状的缩影。20世纪90年代以来,日趋激烈的竞争削弱了企业支持基础研究的能力,出于对股东价值的关注,美国企业界在基础研究和早期应用研究领域的投资增长陷于停滞。到2009年,企业界研发支出只有5%左右用于基础研究,远低于20世纪70—80年代8%左右的水平(图2)。

3.2 国际化使企业研发活动向海外迁移

图2 基础研究支出——美国企业界与全社会的比较:1953—2009年

由于海外用人有着更低的成本和更大的选择空间,美国企业将研究与发展活动转移到海外是理智而经济的选择,但对美国而言,在本土开展上述研发活动并在国内应用这些成果将能获得更大的经济利益。尽管在全球化背景下,外国公司也可以将研发活动迁移到美国,然而一旦涉及外国机构,无论是研发活动的流入还是流出,都有可能不符合美国的长远利益,尤其是当美国面临危机而需要使用这些研发设施时,潜在的问题更加明显。

基础研究是应用研究和试验发展的底层平台,激烈的国际国内竞争使美国企业界不断削减在基础研究领域的投入比重,美国已经失去了相当一部分制造业,如果不及时采取措施,将面临更大的灾难——失去在科学探索与技术创新领域的领先优势。

4 大学和国家实验室在科学事业中的地位

在美国科学事业的三大支柱中,大学和国家实验室同样重要。美国拥有世界上最伟大的研究型大学。据伦敦《泰晤士报》的大学排名,在世界排名前10位的大学中,美国占7所,而在世界排名前25位的大学中,美国占18所。尽管产业界和专业实验室投入研发的经费在减少,但美国的研究型大学并不仅仅像过去50多年来人们所熟知的那样从事基础性研究,现在他们越来越多地从事应用研究和科技成果转化,发展新兴产业。

因为专注于把科学发现向产业应用转化,美国的研究型大学从来没有像现在这样贴近市场。大学和独具研究领域与质量优势的国家实验室正日渐成为满足国家安全、公众健康、环境管理等战略需求的研究中心。因为与大学合作是重要的创新源泉,产业界资助研发活动的类型也发生了变化,除了资助一些基础性研究外,产业界越来越多地投资于解决特定技术问题的应用项目。由于行业间存在着普遍的联系,产业界越来越多地到学术界寻求研发伙伴,以期接触到前沿的思想和技术,得到事关战略决策的客观建议,招聘到训练有素、观点新颖、水平一流、能成为公司未来领导的人才,这也是美国未来得以保持创新优势的重要机遇。

无论是从研究范围还是研究质量上看,美国的国家实验室都是世界上独一无二的,也正因为如此,与国家实验室合作是企业界喜闻乐见的形式,尤其是在技术转移方面。该项工作由国家实验室技术转让联盟(FLC)具体负责实施,联盟成立于1974年,其目标是“推动和促进国家实验室的研究成果和技术向美国经济社会的转移与应用,具体负责推进潜在合作伙伴对近300个国家实验室和研究中心的技术及研究领域的识别与认可,并促进双方达成技术转让协议。

以能源部为例,在过去的20多年里,能源部所属的17个国家实验室和研究中心成了企业界全球领先的技术合作伙伴:国家实验室不仅向企业提供科学仪器和研究设施的使用机会,还为企业提供人才培训、知识产权许可甚至是共同开展研究与开发。仅2008年能源部实验室就执行了12 204项技术转移相关交易项目,其中包括6 146项技术许可和2 817项设备使用协议,当年支持非政府合作伙伴的总金额高达2.3亿美元,获得技术许可收入4 930万美元。

从长远看,与国家实验室的合作蕴藏着企业界重要的发展机会,尽管这种合作的有效性已被以往的合作所证实,但仍需要更直接有效的政策措施以更充分地发挥这种合作的潜力。

5 保持创新优势的政策点与相关措施

综上所述,企业界在基础研究领域投入增长

的停滞及其研发活动向海外迁移给当今美国的科学事业带来巨大挑战,但研究型大学和国家实验室与企业界大量的合作机会又为美国回归科技创新带来机遇。为此,美国总统科技顾问委员会(PCAST)就如何使美国优秀的研究型大学和国家实验室成为引领创新的核心引擎和美国科技型企业的集聚中心,并提高美国科技人才的产出效率提出如下建议:

政策点一:强化对基础研究和早期应用研究的支持,对能持续发展且项目值得支持的企业,通过政策扶植促进其走向成功。具体做法包括:坚持达到研发投入占GDP比重为3%这一目标,确保企业界能够从研发投入的增长中获得足够的份额;建议国会和政府部门建立增加包括科研基础设施在内的联邦政府研发投入稳定性与可预见性的机制,批准一些对研发拨款的跨年度授权,尤其是类似国防部未来10年防卫计划等的跨年度、跨部门研究项目;坚持针对研发密集型中小企业的税收减免,力争使研发税收抵扣成为永久性政策;采取鼓励科研人员增加产出的政策,如针对个人的奖励、对于优选出来的研究人员给予更大额度和更长时间的资助等。

政策点二:政府部门可以对那些兼具拓展性和革命性特点的跨学科研究项目给予战略性支持。建议每个政府部门都制定详述各类研发活动是如何支撑其使命的战略规划,尤其是要强调那些兼具拓展性和革命性研究的跨学科项目。与此同时,每个部门都应使其价值评议机制尽可能多样化,以实现与战略规划中的投资组合的最佳匹配。除此以外,政府部门都应采用更灵活的政策来在全新领域、额外机会以及新研究人员创造力培养等方面投资,如学术奖金、职位津贴和更多的科研实习岗位等。

政策点三:政府部门可以制定专项政策用于支持和鼓励企业界自主研发,或鼓励企业界与大学及国家实验室建立合作伙伴关系,联合进行研发投资。这不仅需要改进理工科大学教育,为社会培养更多更好的本土研究人员和科技企业家,同时还应为大学和产业界吸引和保留世界最优秀的国外研究人员和留学生,在为能力出众的毕业生发放签证方面进行改革。除此以外,建议参考能源部的做法,建立企业界和国家实验室之间更为简单而高效的联系。

政策点四:除在基础性研究领域继续保持深厚的智力基础外,研究型大学可以通过优化教学计划来使其毕业生更好地适应在当今社会工作,更加积极主动地把研究成果转化到企业界,以进一步加强和提高大学在创新生态系统中的核心地位。由于基础性研究往往会为未来引发世界性变革的新兴产业奠定基础,这就需要坚定不移地对大学基础研究的深入性与广泛性给予支持。同时,还要有针对性地强化教育的使命,如企业家能力和技术转移能力培训、为大学生亲自参与研究与开发提供机会等。

6 报告的政策影响及其对中国的两点启示

归纳起来,报告主要阐述了两个方面的问题:一是美国研发投入占全球比重的下降;二是美国企业界不断压缩在基础研究和早期应用研究领域的投入而转向应用研究。报告认为,如果缺乏对基础研究和早期应用研究的足够支持,美国将面临失去其在科学发现和技术创新领域的全球领先地位,而这正是20世纪美国经济繁荣的源动力。

报告同时指出,尽管美国的科学事业面临挑战,但美国有应对该挑战的3个优势:

首先,联邦政府作为基础研究的主要支持者已历经半个多世纪,政策深入人心;其次,联邦政府能够采取更为积极有效地政策措施鼓励企业界加强基础研究;第三,优秀研究型大学和国家实验室正在成为引领美国回归创新的核心引擎。

从政策目标看,报告一方面提出应通过增加研发投入占GDP比重和有针对性的税收减免来增加在基础研究和早期应用研究领域的长期投入;另一方面有针对性地就消除科技成果向新产品和创新工作岗位转化的壁垒提出了一些切实可行的措施。

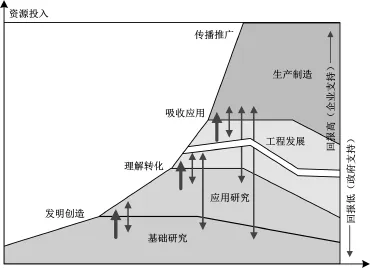

报告认为,科学事业对经济的影响并不是从基础研究、应用研究、工程开发到创新产品出现这样简单的单向过程,而更多地决定于行业领域对渐进性科学进展的持续支持。创新产品的出现往往来自很多人不断构建的种种假说和不断尝试的种种路径。更重要的是,即便是市场化了的产品或发明,也需要不断地进行技术开发或工艺升级,在此过程中,无论是基础研究、应用研究还是工程发展,任何阶段都是后续技术进步的基础平台,而后续需求又扩大了前端的探索领域和研究内容。在这样的系统中,政府对基础研究和应用研究的稳定支持与企业界对高风险但却可能引发世界性变革的高回报工程发展活动并存,20世纪美国科学技术和经济发展的成就在很大程度上可以归功于这样的机制,尤其是科技部门优秀研究人员和产业部门优秀工程技术人员长期的交流与互动。然而在目前日益激烈的国际竞争中,企业出于成本压力和对股东义务的考虑,压缩资金需求多、产出不确定性大的基础研究、应用研究和早期工程开发,这将不可避免地割裂科技与经济的密切联系(图3)。

图3 科学事业与经济发展的作用机制

为扭转这种局面,美国政府实施了旨在推进科技界与企业界协同创新的系列政策措施。如白宫发布的美国生物经济蓝图报告;美国环保署发布的《环境与经济发展技术创新线路图》;NIH启动的“为旧化合物寻找新用途”计划;由美国国防部、能源部、商务部与NSF联合投资10 亿美元发起制造业创新国家网络计划,该计划拟在全美建立由15个制造业创新研究所组成的创新网络;由美国能源部、国防部、NIH和NSF以及美国地质调查局等共同发起“大数据研发计划”等等[6]。

该报告提出的政策措施是否能真正使美国的科学事业走出困顿,这还有待时间的检验。但笔者认为,报告对美国科学事业与经济发展作用机制的分析比较透彻,值得我们从两个方面借鉴:

一方面是基础研究到底要做什么?笔者认为基础研究应当追求两点:一是“雪崩般改变世界的科学发现”,无线电通信、喷气式客机、GPS、计算机、互联网等就是前沿科学探索和促进国家繁荣的技术的无缝连接,而这正是国立科研机构理所应当的努力方向;二是渐进性科学研究,通过不断构建的种种假设和不断尝试的种种路径形成科学发现,成为我国“创新驱动发展”战略的科学基底,这就需要科学共同体回归科学研究的本质,弱化科层体制,下大力气解决科学精神缺失与学风浮躁的问题。

另一方面是科技与经济怎么结合?从1982年中央提出“经济建设必须依靠科学技术,科学技术工作必须面向经济建设”的“依靠、面向”方针以来,科技如何更好地服务经济发展一直是我国科技界关注的热点问题。30多年来,我国前后 实 施 了“ 攻 关 计 划 ”、“863 计 划 ”、“973 计划 ”、“ 国家 科技 支撑 计 划 ”、“ 科 技 基 础条 件平台建设计划”以及若干政策引导类计划项目,但从实施效果看,工程开发环节的断层问题始终未能得到很好的解决——大量的工程开发到“样机”环节嘎然而止:科技界无力继续投入,企业界难以承担风险。对此笔者认为,可以借鉴美国的一些做法,一方面要建立国家层面跨部门的协调机制,来统筹科技和经济社会发展的衔接问题;另一方面也应考虑改变科技投入的思路,从“多予”向“少取”转变,通过政府采购、税收减免等手段鼓励科技界和企业界共同弥合工程开发环节的断层,完善和发展具有中国特色的创新生态系统。

1 张汉林,魏磊.美国实施“五年出口倍增”计划的政策措施评析.亚太经济,2010,(4):43-47.

2 来芙萍.美国制造业回归.新商务周刊,2013,(8):18-19.

3 Solow R M.Technical Change and the Aggregate Production Function.Review of Economics and Statistics,1957,(39):312-320.

4 Salter AJ.and Martin B R.The Economic Benefits of Publicly Funded Basic Research:ACriticalReview.Research Policy,2001,(30):509-532.

5 Colin Macilwain.What Science Is Really Worth.Nature, 2010,(466):682-684.

6 胡智慧等.2012年世界主要国家和组织科技与创新战略新进展.科技促进发展,2013,(2):29-52.

李 强 中科院科技政策与管理科学所助理研究员,主要研究方向为科技评估与宏观科技管理。在科技政策及国立科研机构管理等领域发表多篇论文。E-mail:lq@casipm.ac.cn

Challenge and Opportunity for the U.S.Research and Inspirations to China Review of PCAST 2012 Report to President Barack Obama

Li Qiang

(Institute of Policy and Management,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100190,China)

Focusing on the situation thatthe U.S.has been investing less in R&D than other leading and emerging nations and the support by U.S.enterprises for basic and early applied research has stagnated in contrast to their investments in short-term development,the President’s Council of Advisors on Science and Technology (PCAST)carried outin-depth investigation and described a series of specific opportunities for the Federal Government,universities,and enterprises to strengthen the U.S.research.The report also addressed the two objectives of enhancing long-range U.S.investmentin basic and early-stage applied research and reducing the barriers to transform the research achievements into new products,industries,and jobs,which can be the enlightenmentto China.

research enterprise,innovation ecosystem,intellectualcapital

10.3969/j.issn.1000-3045.2013.06.011

* 修改稿收到日期:2013年8月7日