川西地区中三叠统雷口坡组古岩溶储层特征及发育主控因素

宋晓波,王琼仙,隆轲,许国明,石国山,冯霞,邓强,蔡左花

(中国石化西南油气分公司勘探开发研究院贵阳研究所)

川西地区中三叠统雷口坡组古岩溶储层特征及发育主控因素

宋晓波,王琼仙,隆轲,许国明,石国山,冯霞,邓强,蔡左花

(中国石化西南油气分公司勘探开发研究院贵阳研究所)

受中三叠世末印支运动早期的影响,川西地区中三叠统碳酸盐岩普遍受到剥蚀和岩溶作用。通过多口井和多个露头剖面的岩心、岩屑观察分析和地球化学分析表明,该区中三叠统雷口坡组顶,古表生岩溶特征明显。古岩溶作用为雷口坡组顶储层的发育创造了条件,雷口坡组上部发育了一套岩溶孔隙型储层,主要分布于四段上亚段,在新场地区储层段累计厚度达38~75m,岩性主要为微—粉晶白云岩、灰质白云岩、白云质灰岩、(藻)砂屑白云岩及(藻)砂屑灰岩等,以Ⅱ—Ⅲ类储层为主。认为该套储层的发育主要受岩性组合、微古地貌及埋藏期岩溶作用控制。

雷口坡组;岩溶作用;岩溶储层;储层特征;控制因素;四川盆地西部

研究区位于四川盆地西部(川西地区)(图1)。20世纪70—80年代,川西地区已在中三叠统海相雷口坡组发现了雾中山含气构造和中坝气田,储层厚度大(累计大于80 m),岩性主要为浅滩相白云岩[1-4]。故相当长的一段时间内,川西地区的勘探重点以寻找雷口坡组“浅滩相白云岩储层”为目标,而对于雷口坡组中的“古岩溶储层”未给予充分重视,前人对此也仅对邻区做了相关分析[5-6]。本研究区内由于钻井资料少,对此的研究也较薄弱。2006年以来,中国石化集团对川西地区加大了海相地层的勘探,相继部署实施了一批重点探井,其中的绵竹新场地区CK1井和XCS1井(位置见图1)经测试,在雷口坡组顶风化壳分别测获86.8×104m3/d和68×104m3/d高产工业气流,这不仅实现了川西海相油气勘探的新突破,同时也证实川西地区雷口坡组顶风化壳古岩溶储层发育,展示了其良好的勘探前景。

本文通过对研究区近期实施的4口钻井(XQS1、CK1、XCS1、HL1井)雷口坡组近400多个岩心和岩屑常规薄片样品、42个物性样品以及8个地球化学样品的实验分析,结合区内其他2口钻井(LS1井和CH100井)

的相关资料,初步分析了雷口坡组顶古岩溶储层的特征,探讨了该套储层发育的主控因素,以期为认识该套储层分布规律及下一步的勘探部署提供参考。

图1 研究区位置与地层分布图

宋晓波:1983年生,工程师。2006年毕业于成都理工大学,主要从事石油天然气勘探研究工作。通讯地址:550004贵州省贵阳市八鸽岩路247号;电话:(0851)6852282-602

1 地质特征

中三叠世沉积时,四川盆地为一受限制的陆表海,以碳酸盐岩沉积为主,沉积了雷口坡组和天井山组。中三叠世末,受印支运动影响,四川盆地整体抬升,海水退出上扬子台地,泸州古隆起和开江古隆起形成,区域上有近10Ma的沉积间断,中三叠统碳酸盐岩普遍受到剥蚀和“喀斯特”化,形成了区域性不整合面。一方面,天井山组在大部分地区被剥蚀殆尽,残存的仅限于盆地西缘的绵竹大园包—绵竹汉旺—江油马角坝一带,盆地内雷口坡组部分地层被剥蚀,总体上剥蚀厚度由东向西减薄;另一方面,这种剥蚀也为中三叠统顶面古岩溶型储层的形成创造了条件。邻近的盆地北部广元元坝地区已经发现了与古岩溶相关的雷口坡组顶气藏[5]。另据分析,本研究区江油中坝的雷口坡组气藏除了与滩相有关之外,也与不整合面古岩溶有关[3,7]。

雷口坡组在区域上一般自下而上分为四个岩性段。钻探揭示,发育古岩溶储层的雷口坡组四段(雷四段)厚度达350~380m,按岩性可分为下、中、上三个亚段(图2):下亚段厚约180~200 m,以大套的厚层膏岩为主,夹部分深色微晶白云岩,在研究区保留齐全;中亚段厚约70~80 m,由硬石膏岩、微晶白云岩不等厚互层组成,在HL1井以东附近被剥蚀尖灭;上亚段厚约90~120 m,岩性主要为微—细晶白云岩、灰质白云岩、白云质灰岩、(藻屑)砂屑灰岩和白云岩,夹微晶灰岩,主要分布在CH100井以西,向东逐渐被剥蚀尖灭(图1)。

图2 川西地区中三叠统雷口坡组四段连井剖面地层对比

2 古岩溶证据

2.1 岩石学特征

通过对川西地区CK1、XCS1、XQS1和HL1等4口探井雷口坡组四段的岩心和近400个样品薄片的详细观察,可见岩溶角砾(图3a)、膏溶角砾岩(图3b)、岩溶孔缝洞、去白云石化、去膏化、硅化及渗流粉砂充填(图3c)等古表生岩溶标志。钻井过程中,各井在不整合面附近还出现有不同程度的井漏、钻井放空等现象,所取岩心破碎、收获率低,说明古岩溶孔洞发育。

图3 川西地区中三叠统雷口坡组四段古岩溶特征

2.2 地球化学特征

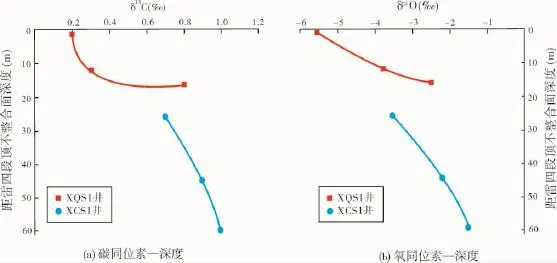

碳氧稳定同位素δ13C和δ18O值是确定是否有大气淡水参与成岩作用的最为灵敏的地球化学指标之一[7-11],大气淡水与岩石间的相互作用,会使碳酸盐岩中的δ13C值和δ18O值降低。

从XCS1井和XQS1井雷四段的6个岩心样品δ13C和δ18O分析结果(图4)来看,随着距离向雷四段顶不整合面的靠近,δ13C和δ18O值呈逐渐减小趋势。在XQS1井不整合面上所取到的样品δ13C值仅为0.2‰(图4a),δ18O值小于-5‰(图4b),表现出明显的负偏。δ13C和δ18O值的变化,说明埋深越浅、越靠近不整合面,岩石受大气淡水作用改造而发生的蚀变作用越强烈。

图4 川西地区XCS1井和XQS1井雷口坡组四段岩石样品碳氧稳定同位素—深度关系图

地球化学组分石灰土是岩溶地区分布较为广泛的一种土壤类型[12]。在XQS1井5706m处取岩心,所取岩心破碎(推测厚度约为10cm),并见不整合面风化残留物——石灰土,呈灰白色,性软,重量轻。经实验分析(表1),石灰土与其附近的母岩(微晶灰岩)相比,岩石地球化学组分上略有差异,可溶性物质

Ca和Mn有一定淋失,难溶或不溶物质Si、K、Fe、A1等相对富集,说明此石灰土风化程度尚低,还处在碳酸盐岩风化的初级阶段,应为碳酸盐岩红色风化壳的前身。

表1 川西地区XQS1井雷口坡组四段石灰土与母岩(灰色微晶灰岩)组分分析结果

从以上特征分析可以发现,绵竹新场地区雷四段顶与典型的古岩溶界面附近的地球化学特征可以类比,这表明了雷四段顶古表生岩溶的存在。

3 岩溶储层特征

3.1 储层分布

钻探揭示,在CH100井以东地区,由于上亚段大部分被剥蚀,故岩溶储层主要发育在中、下亚段(图1,图2)。在CH100井以西地区,雷口坡组顶古岩溶孔隙型储层主要分布在雷四段的上亚段,而中、下亚段发育较薄,储层一般在距雷口坡组顶向下0~5 m后出现,最深的在距雷口坡组顶向下90 m内可见(如XQS1井);储层段厚度较大,累计厚度约38~75 m(XQS1井约38.5 m,CK1井约58 m,XCS1井约75 m),钻进中油气显示活跃。储层厚度由西向东逐渐减薄,至HL1井仅12 m,且钻井油气显示相对较弱。

3.2 岩性特征

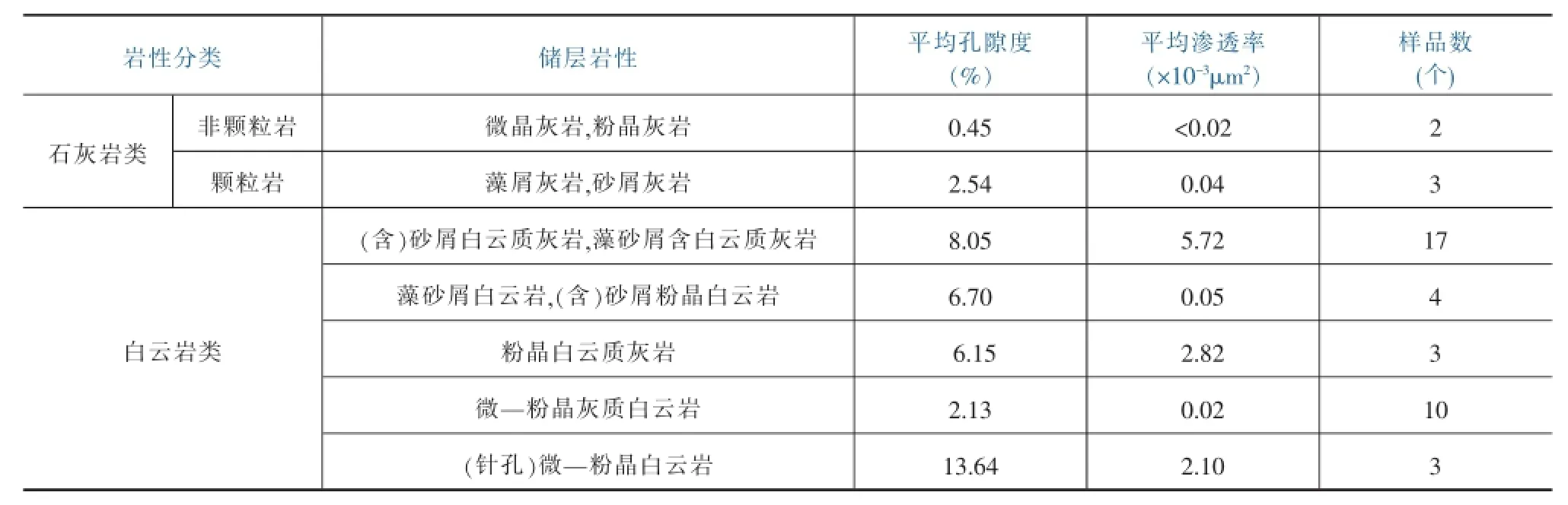

雷四段中、上亚段岩溶型储层岩性主要为(针孔)微—粉晶白云岩、微—粉晶灰质白云岩、粉晶白云质灰岩、微—粉藻砂屑白云岩、(含)砂屑粉晶白云岩、(含)砂屑白云质灰岩、(藻)砂屑含白云质灰岩、(藻)砂屑灰岩、微—粉晶灰岩等(图2,表2)。在新场地区,横向上,从XQS1井到XCS1井,白云岩类储层增厚,储层晶粒变粗(图2);纵向上,由上至下,岩性呈(白云质)灰岩—灰质白云岩—白云岩过渡。雷四段下亚段储层岩性主要为灰色白云质膏盐岩、含膏质白云岩及泥微晶白云岩等。

表2 川西地区XCS1井和XQS1井雷口坡组四段中—上亚段岩溶储层不同岩类的物性特征

3.3 储集空间

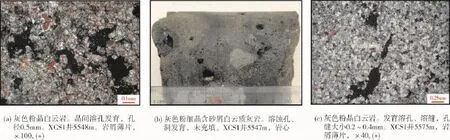

薄片观察表明,雷口坡组四段顶古岩溶储层储集空间类型多样,包括溶洞、晶间溶孔、溶缝、溶蚀扩大孔、晶间孔、裂缝和粒间溶孔等均有发育(图5)。

溶孔普遍可见,晶间溶孔主要分布于白云岩中(图5a),粒间溶孔分布于藻砂屑白云质灰岩及部分砂屑灰岩中。孔径一般0.05~1.0mm,最大可达1.8mm,部分溶孔被方解石充填。在平面上,从XQS1井向XCS1井方向,储层次生溶孔增加,原生孔隙减少,这表明岩溶作用由西向东增强。

图5 川西地区中三叠统雷口坡组四段储层孔隙特征

溶洞主要分布于颗粒白云质灰岩及HL1井雷四段下亚段部分膏盐岩中。尤其以XCS1井含砂屑白云质灰岩岩心中发育最佳,多呈蜂窝状分布(图5b)。据对XCS1井5600.13~5600.36m井段的统计,发育溶洞45个,洞密度195个/m,均为小洞,形状为近圆形,大小2mm×2mm至3mm×4mm,部分被方解石充填,岩心取心率仅为5%。

裂缝构造缝和溶缝均较发育,溶缝宽度一般0.01~1.5 mm(图5c),构造缝缝长40~160 mm,缝宽0.2~1.2 mm,多为中缝,连续—半连续,部分被方解石半充填,密度一般13~26条/m。

3.4 物性特征

对42个储层样品实验分析表明,XCS1井雷口坡组顶岩溶储层的孔隙度一般为1.12%~14.92%,平均6.45%(产层段平均孔隙度为10.1%);渗透率为(0.020~13.655)×10-3μm2,平均3.656×10-3μm2(产层段平均渗透率10.1×10-3μm2)。XQS1井雷口坡组顶岩溶储层的孔隙度一般为0.81%~12.76%,平均5.17%;渗透率为(0.005~3.737)×10-3μm2,平均0.308×10-3μm2。另据CK1井雷口坡组四段顶岩溶储层段测井解释,孔隙度为2.6%~10.5%,渗透率为(0.01~0.95)×10-3μm2。总体上,该套储层储集性能较好,按照“四川盆地碳酸盐岩储层分类评价标准”[13]归类,以Ⅱ—Ⅲ类储层为主。

4 岩溶储层发育主控因素

影响岩溶储层发育的因素众多,主要包括:岩相和地层特征、古地貌、古气候、古水文系统、地层暴露时间、先存的孔洞系统、埋藏期岩溶及后期充填作用等。综合分析认为,川西地区整体具有相似的构造沉积背景,雷口坡组顶岩溶储层的形成主要受岩性组合、微古地貌及埋藏期岩溶作用的控制。

4.1 岩性的影响

碳酸盐岩的可溶程度与岩石性质和结构有关,不同类型的碳酸盐岩决定了其自身的可溶性[14]。通过对各钻井储层发育段岩性的统计(表2)表明,总体上,白云岩类(包括白云质灰岩)溶蚀孔隙发育程度优于石灰岩类,而颗粒灰岩类溶蚀孔隙发育程度优于非颗粒灰岩类。

对于微—粉晶白云岩类,一方面是由于随着白云石化作用增强,晶间孔隙率增大,改善了岩石的渗透率,有利于流体沿晶间孔隙发生渗透性溶蚀,使孔隙逐渐扩大延伸;另一方面,由于灰质白云岩和白云质灰岩中存在差异溶蚀,从而在该类岩石中易形成一些较大的溶蚀孔洞(图5a)。

对于颗粒灰岩类,一方面,由于颗粒和基质之间本身存在着溶蚀差异性,即在同等条件下,基质一般较颗粒更易溶;另一方面,颗粒灰岩本身原生粒间孔隙较发育,连通性一般较非颗粒灰岩好,侵蚀性水流也可沿粒间空隙扩散溶滤,分散到整个岩石之中,以致呈现出空间溶蚀特征。

因此,不整合面下雷口坡组顶的岩性组合对风化壳岩溶储层的形成具有重要的控制作用,研究区雷口坡组四段白云岩相区及浅滩发育区有利于岩溶储层发育。

4.2 微古地貌的影响

古地貌条件是古岩溶储层分布的主要控制因素之一[14-15]。不同岩溶地貌区,碳酸盐岩的溶蚀程度各

异,储集性能与成藏组合也不相同。川西地区处于印支期古岩溶斜坡带上,总体对碳酸盐岩溶解作用强烈,对岩溶储层发育有利。但在大斜坡的背景下,由于微古地貌的变化,岩溶作用及岩溶储层发育程度又有一定的差异性。

勘探实践表明,储层物性与微古地貌相对高程总体呈正相关关系,高程越高,物性越好,反之则物性越差[16]。从XCS1井和XQS1井两口井物性资料统计结果(表2)来看,亦具有此特征,XQS1井(平均孔隙度5.17%)较XCS1井(平均孔隙度6.45%)溶蚀孔隙发育程度稍差,且溶蚀孔洞直径小,面孔率低;而XCS1井除各类溶孔发育之外,还见溶洞层(图5b),面孔率相对较高,储层厚度也较XQS1井大得多,推测这可能与XCS1井较XQS1井微古地貌相对较高有关(图6)。

图6 川西地区晚三叠世沉积前微古地貌推测图

从区域的构造-沉积演化来看,印支运动晚期(早三叠世小塘子期)盆地西缘龙门造山带向东推覆,发生盆山转换,雷口坡组顶碳酸盐岩风化壳随盆山转换而被陆相沉积物覆盖,随着上覆沉积物的加厚,风化壳逐渐进入以深埋压实为主的后生成岩作用阶段。此阶段,一方面由于后期的埋藏压实、充填、胶结作用,使暴露成岩阶段形成的孔、缝、洞空间遭到压实,充填减少,但另一方面,随着埋深加大和地温升高,随沉积物充填到早期各种缝孔洞中的海水、地层水及有机质热演化所产生的酸性流体等,在新的环境下对碳酸盐岩又起到溶解作用,又会促使碳酸盐岩发生溶解和溶蚀,形成新的溶孔、溶缝,对岩溶储层的最终形成起到建设性作用。因此认为,本区雷口坡组顶在经历古表生岩溶作用形成大量的多类型溶蚀孔、洞、缝之后,又接受了埋藏岩溶作用的进一步改造,才形成现今优质孔隙型储层。

5 结论

(1)川西地区雷口坡组顶古岩溶特征明显,雷四段发育古岩溶孔隙型储层,储集性能好,以Ⅱ—Ⅲ类储层为主,厚度较大,是本区海相主要的储层之一。

(2)川西地区雷口坡组顶古岩溶储层的发育主要受岩性组合、微古地貌及埋藏期岩溶作用控制,白云岩相区及台内滩发育区与微古地貌高部位的叠合区应是该套岩溶储层最有利发育区。

4.3 埋藏期岩溶作用的影响

通过对XCS1井雷四段上亚段在白云质灰岩溶蚀孔洞充填方解石中捕获的58个盐水包裹体的综合分析,包裹体的均一温度变化范围在100~145℃之间,这说明本区存在埋藏期岩溶作用。以地温梯度30℃/km和地表温度20℃作计算,埋藏期发生岩溶作用(及方解石结晶)时的埋深约在2600~4100m(浅—深埋藏期)。另据薄片及岩心观察,部分溶蚀孔洞的发育不受岩石结构控制,且孔隙中异常干净,未受有机质及沥青浸染,说明其形成时间应晚于生烃高峰期(燕山期),同时也证实晚期埋藏期的溶蚀作用曾对储层进行过改造。

[1]曾德铭,王兴志,石新,等.四川盆地西北部中三叠统雷口坡组滩体及储集性[J].沉积学报,2010,28(1):42-49.

[2]李书兵,罗啸泉,陈洪德,等.川西龙门山造山带雷口坡组天然气勘探前景[C]//第二届中国石油地质年会学术委员会.第二届中国石油地质年会论文集.北京:石油工业出版社,2006:189-197.

[3]宋晓波,刘诗荣,王琼仙,等.川西坳陷西缘中下三叠统油气成藏主控因素[J].岩性油气藏,2011,23(1):67-73.

[4]何鲤,廖光伦,戚斌,等.中坝气田雷三气藏分析及有利相带预测[J].天然气勘探与开发.2002,25(4):19-26.

[5]马治鸾,陈洪德,钟怡江,等.四川盆地东北部元坝地区中三叠统雷口坡组四段古岩溶特征及其油气地质意义[J].地质通报,2012,31(4):577-585.

[6]汪华,刘树根,王国芝,等.川中南部地区中三叠统雷口坡组顶部古岩溶储层研究[J].物探化探计算技术,2009,31(3):

264-270.

[7]朱萌,王兴志,张帆,等.四川盆地中坝气田雷口坡组储层成岩作用与孔隙演化[J].世界地质,2011,30(2):238-243.

[8]郑荣才,陈洪德,张哨楠,等.川东黄龙组古岩溶储层的稳定同位素和流体性质[J].地球科学,1997,22(4):424-428.

[9]秦永霞,黄思静,武文慧,等.济阳坳陷桩海地区下古生界潜山储层成因机制研究[J].物探化探计算技术,2005,27(2):141-146.

[10]王玲辉,沈忠民,赵虎.川西坳陷中段天然气碳同位素特征及其成因类型[J].物探化探计算技术,2008,30(4):326-330.

[11]许效松,杜佰伟.碳酸盐岩地区风化壳岩溶储层[J].沉积与特提斯地质,2005,25(3):1-6.

[12]席承藩.土壤分类学[M].北京:中国农业出版社,1994:259-260.

[13]强子同.碳酸盐岩储层地质学[M].东营:中国石油大学出版社,2007.

[14]兰光志,江同文,张廷山,等.碳酸盐岩古岩溶储层模式及其特征[J].天然气工业,1996,16(6):13-17.

[15]Fritz R D,Wilson J L,Yurewica D A.Paleokarst related hydrocarbon reservoirs[M].New Orleans:SEPM Core Workshop Notes,1993.

[16]康志宏.塔河碳酸盐岩油藏岩溶古地貌研究[J].新疆石油地质,2006,27(5):522-525.

编辑:赵国宪

Characteristics and Main Controlling Factors of Middle Triassic Leikoupo Paleokarst Reservoirs in Western Sichuan Basin

Song Xiaobo,Wang Qiongxian,Long Ke,Xu Guoming,Shi Guoshan, Feng Xia,Deng Qiang,Cai Zuohua

By influence of early Indosinian movement,the middle Triassic carbonate rocks were generally subjected to denudation and karstification in western Sichuan Basin.Observation and geochemical analysis of cores and rock debris from several wells and outcrops show many distinct features of epikarstification on the upper part of Middle Triassic Leikoupo Formation.The paleokarstification created good conditions for reservoir development on the upper part of Leikoupo Formation.A set of porous karst reservoirs develops in the Upper Submember of Leikoupo 4th Member, which mainly consists of dolomicrite,crystalline dolostone,lime-dolostone,dolomitic limestone and algal dolarenite/ calcarenite and is 38~75 m of accumulated thickness in Xinchang Gas Field.The Leikoupo 4th Member reservoirs are mainly TypesⅡandⅢ.It is deemed that the development of reservoirs is controlled by lithology combination, microtopography and burial karstification.

Middle Trassic;Leikoupo Formation;Karstification;Karst Reservoir;Reservoir characteristics;Controlling factor;Sichuan Basin

TE112.23

A

2012-08-28;改回日期:2013-02-21

10.3969/j.issn.1672-9854.2013.02.002

1672-9854(2013)-02-0008-07

Song Xiaobo:male,Geology Engineer.Add:Guiyang Institute of Exploration&Production Research Institute, SNOPEC Southwest Oil and Gas Branch Company,247 Bageyan Rd.,Guiyang,550004,China