矿井粉尘的分散度及其微观特征分析

李 岩

(霍州煤电集团有限公司通风部,山西 霍州 0314000)

·试验研究·

矿井粉尘的分散度及其微观特征分析

李 岩

(霍州煤电集团有限公司通风部,山西 霍州 0314000)

采用滤膜采样、颗粒显微图像分析与统计的方法,测定了矿井不同作业工序条件所产生粉尘的分散度及微观特征。结果显示,在矿井不同的作业工序条件下,所产生粉尘的分散度及显微图片存在显著差异,意味着不同工序所产生粉尘的危害程度有所不同。对于不同的操作工序而言,大多粉尘试样的粒径频率直方图呈现单峰分布的形态,且所产生的小于10μm的颗粒占有较大的比例。综合对比四种作业工序可知,部分工作面打眼和锚杆支护作业所产生的粒径小于2μm的颗粒的比例占到27%。割落煤及掘进过程所产生的粉尘大多分布在2~5μm的粒径范围内,其比例分别为33.7%和42.44%。而通风排放瓦斯过程所导致的逸散粉尘的粒径主要在小于10μm的范围,且粉尘粒径小于5μm的颗粒所占比例差别不太显著。研究结果对于矿井各作业工序粉尘危害的评价及降尘方式的合理选取提供了一定的依据。

煤矿;粉尘;微观特征;分散度

矿井生产作业过程所产生的粉尘的危害性是众所周知的,且随着采掘机械化程度的不断提高而日趋严重。

通常,生产性粉尘多由不同粒径的颗粒所组成,而不同粒径的颗粒对人体危害也截然不同。已有的研究结果显示,空气动力学直径<10μm的尘粒可进入呼吸道深部,如气管、支气管、无纤毛的细支气管及肺泡等区域,而在肺泡内沉积的粉尘大部分是<5μm的尘粒,特别是<2μm的尘粒。了解粉尘粒度的分布情况,根据粉尘粒度的分布及性质,正确选择除尘方法,对于降低粉尘的危害具有至关重要的意义[1-2]。

矿井粉尘的分散度用于表征生产过程中煤岩体被粉碎的程度,是矿井粉尘整体构成中不同粒径范围内的尘粒所占的百分比,是衡量粉尘颗粒大小及评价其危害程度的一个重要指标。对粉尘的分散性的测定不但可深入了解作业过程粉尘的危害程度,并可基于各作业过程粉尘的分散性,采取合理有效的防尘措施[3-4]。

本文对霍州煤电集团曹村煤矿不同操作工序条件的粉尘进行了现场取样,采用光学显微镜法对粉尘的分散度进行了测定与分析。

1 测试原理及方法

1.1 样品采集

本测试中粉尘的采样采用滤膜采样法,使用粉尘专用采样器在工作面现场进行粉尘的采集,采集后将富集煤尘的滤膜置于密封袋中,送回实验室进行测试与分析。

1.2 显微观察及统计

粉尘样品分散度的测试采用显微镜法,参照GBZ/T192.1-2007所规定粉尘分散度测定方法进行。

将富集粉尘的滤膜溶解于有机溶液中,形成粉尘颗粒的悬浊液,滴1滴在颗粒显微图像分析仪的载物片上,制成测试标本,样品的制作参考《样品制备-粉末在液体中的分散方法》(GB/T 20099-2006)。

颗粒图像的分析试验标准参照《粒度分析图像分析法第1部分:静态图像分析法》(GB/T 21649.1 -2008)。

样本统计以不低于200个颗粒为准,采用频率直方图的方式进行标识各不同粒径范围内颗粒所占的比例。

2 结果与分析

2.1 打眼及锚杆支护所产生粉尘的分散度分析

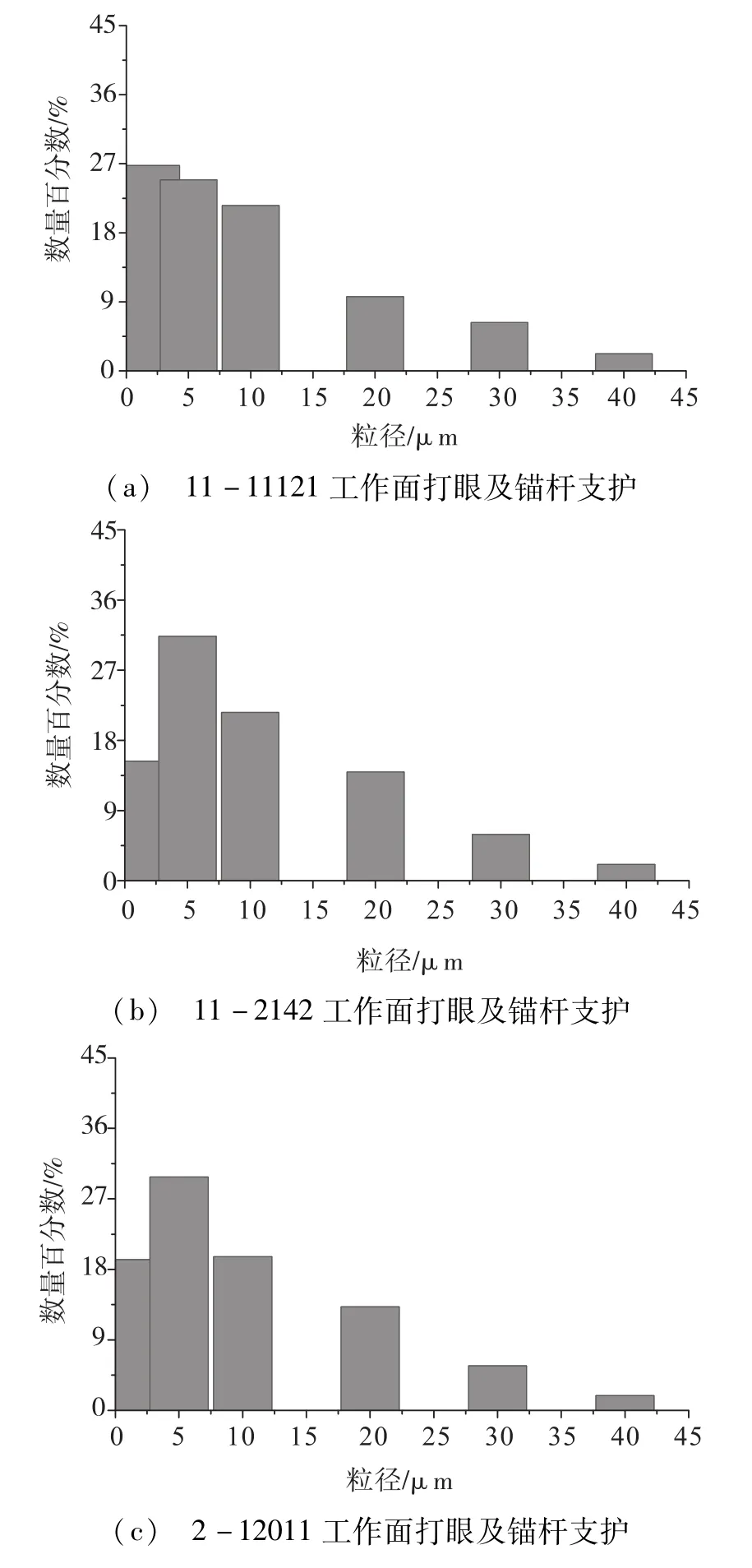

打眼和锚杆支护工序是矿井作业中的普通且常见的的操作工序,虽然部分操作采取了湿式打眼操作,但操作过程中粉尘的产生仍在所难免。本测试中打眼及锚杆支护工序过程中所产生粉尘分散度的测定结果见图1。

图1 不同地点锚杆支护过程中粉尘的分散度图

由图1可知,对于锚杆打眼作业,小于10μm的颗粒所占较大的比例,分别为73.23%(11-11121工作面)、68.29%(11-2142工作面)和69.68%(2-12011工作面)。对于11-2142和2-12011工作面来讲,其分散度的分布呈单峰分布,意味着粒径在2~5μm的颗粒占较大比例,而对11-11121工作面来讲,对人体呼吸系统危害最大的粒径小于2μm的颗粒的比例最大,占到27%,而另外两个测点小于2 μm的颗粒所占的比例为15.33%(11-2142工作面)和19.25%(2-12011工作面)。

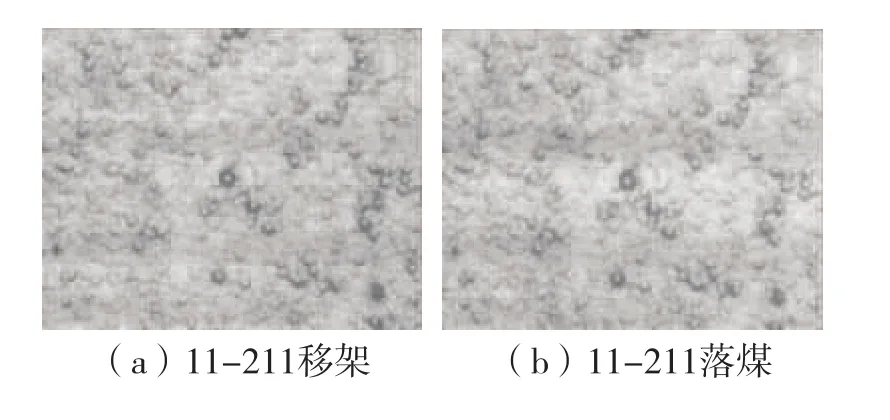

不同地点锚杆支护过程中粉尘的显微图片见图2。

图2 不同地点锚杆支护过程中粉尘的显微图片

从图2可以看出,在相同的样本制作程序下,11 -11121工作面所取煤尘试样的小颗粒较多,也意味着粉尘试样的分散度较高。

2.2 移架及落煤所产生粉尘的分散度分析

移架和落煤是煤矿回采工作面作业中常见的操作工序,在采煤机滚筒截齿对煤体的截割及落煤过程中伴随着大量煤尘的产生。而在支架推溜和移架过程存在支架与顶板的摩擦及破碎煤岩体的散落,亦会产生大量的粉尘。

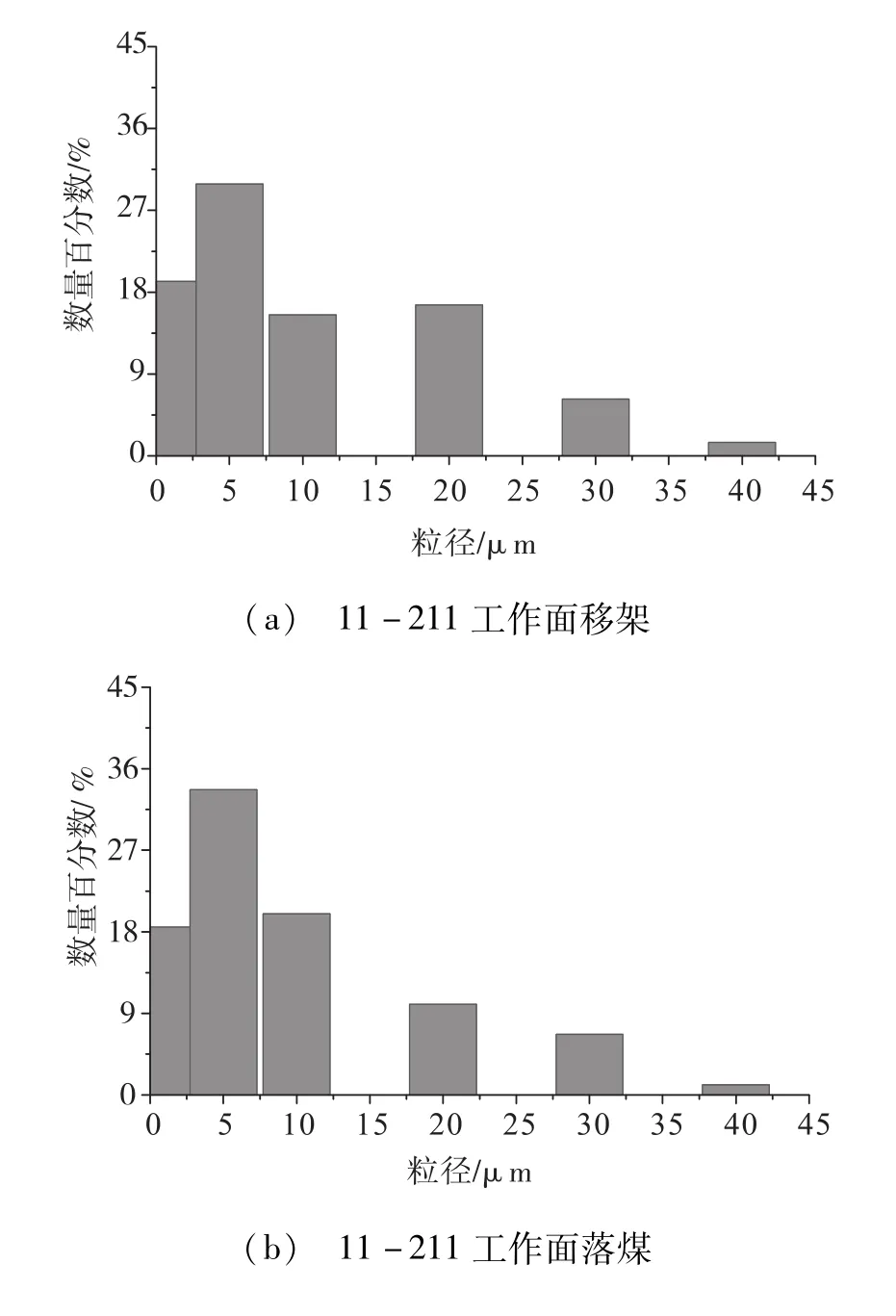

在11-211工作面采集的移架及落煤过程中所产生的粉尘的分散度见图3。

由图3可知,移架及落煤过程中所产生的粉尘的分散度的频率直方图基本均呈现为呈单峰分布的状态,但在采煤机割煤中小于10μm的颗粒的比例占到72.22%,而在移架过程中小于10μm的颗粒则为64.58%。相比之下,割落煤过程所产生的2~5μm的粉尘的比例较大(为33.7%),而两个作业工序中所产生的小于2μm的粉尘的比例则基本相当,见图4,图4为两个工序下粉尘的显微图片。

图3 移架及落煤过程中所产生粉尘的分散度图

图4 移架及落煤过程所产生中粉尘的显微图片

2.3 掘进作业所产生粉尘的分散度分析

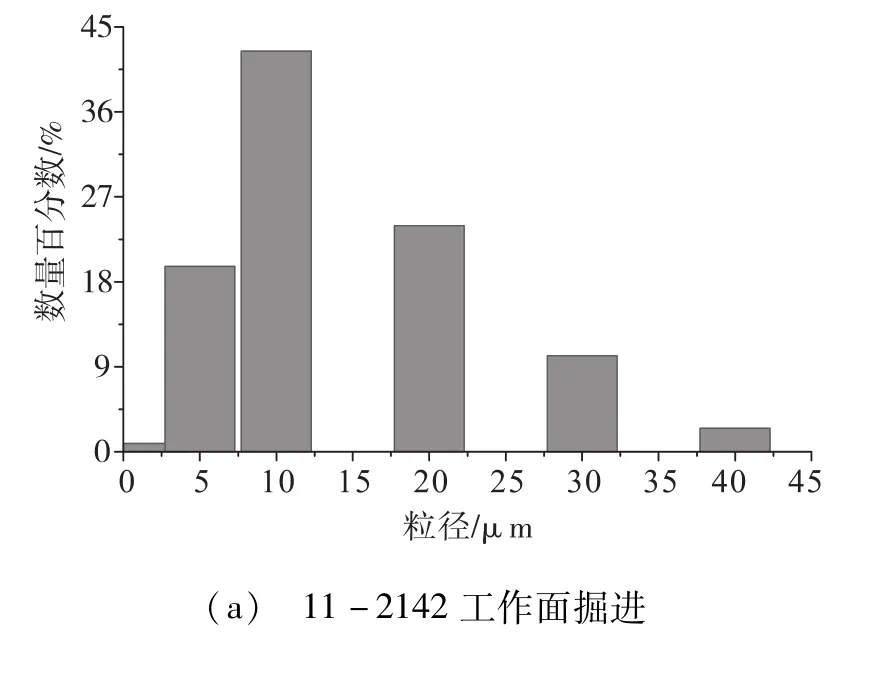

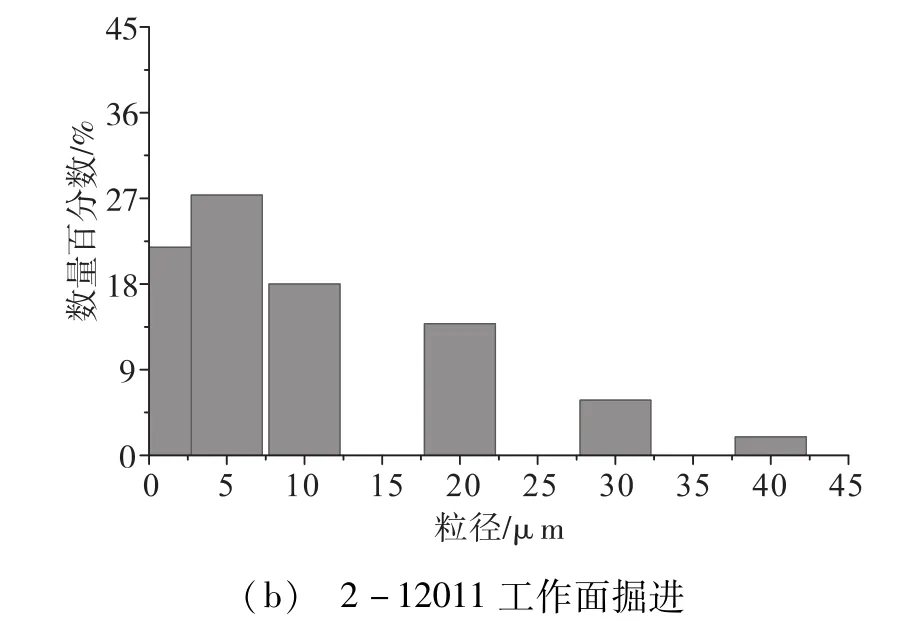

掘进作业是煤矿作业生产过程的主要工序,由于特殊的通风方式使得掘进工作面的粉尘治理显得非常重要。两个不同掘进工作面粉尘试样分散度的测试结果见图5。

图5 不同掘进面所产生粉尘的分散度

从测定的两个不同的掘进工作面粉尘试样的分散度来看,虽然两者均呈现为单峰分布的状态,但由于煤质的差异使得两者的表现也略显差异。由图5可知,对于11-2142工作面来讲,其小于10μm的颗粒的比例占到62.98%,但5~10μm的颗粒的比例最大,约为42.44%,而小于2μm的颗粒仅为0.9%。而对于2-12011工作面来讲,小于10μm的颗粒的比例占到67.2%,但小于2μm的危害性极大的颗粒的比例则占到21.86%。图6为拍摄的颗粒的显微图片。由图6可以看出,11-12011工作面的颗粒具有较大的颗粒分散度。

图6 不同掘进面所产生粉尘的显微图片

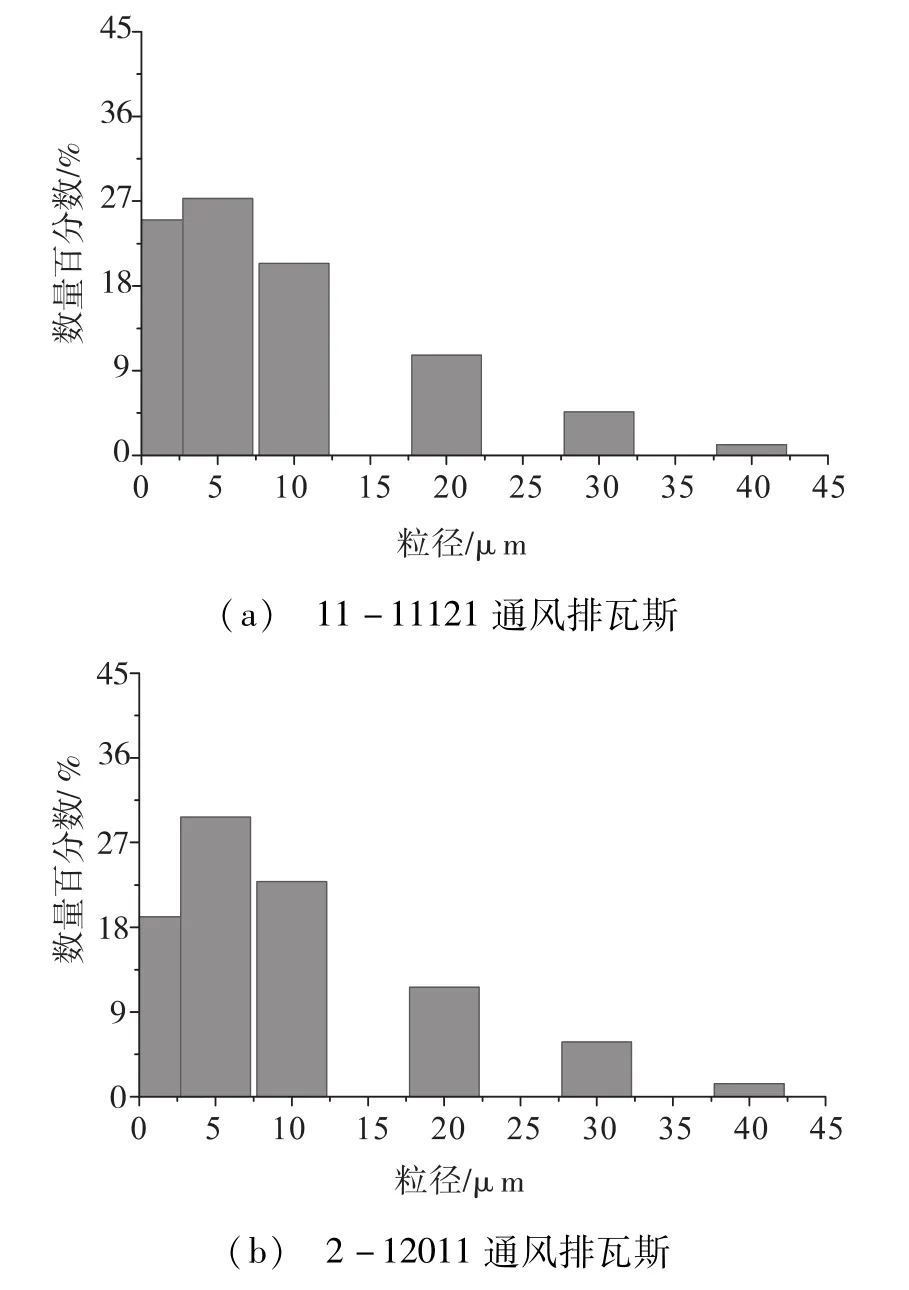

2.4 通风排瓦斯所产生粉尘的分散度分析

对于采用通风的方法进行瓦斯治理的工作面来讲,通风的方式、风流的紊乱特性对于工作面粉尘的产生、逸散以及降尘方式的选取均具有至关重要的意义。从两个不同的工作面粉尘的测试结果来看,两个试样的分散度基本相当,其频率直方图均为单峰分布的形态,其峰值比例均为5~10μm的颗粒。同时,对于粒径小于10μm的累计颗粒数来讲,其分布状况也基本相当,分别为72.7%(11-11121工作面)和71.67%(2-12011工作面)。

由于11#煤与2#煤的煤质差异,相比之下11-11121工作面在风排瓦斯过程中所产生的粒径小于粉尘的2μm的危害性极大的颗粒的比例较大,占到25%,而2-12011工作面则略小,约为19.11%,见图7。图8是通风排瓦斯所产生粉尘的显微图片,由

图8可以看出,11-11121工作面的粉尘具有较大的分散度。

图7 不同地点通风排瓦斯所产生粉尘的分散度图

图8 通风排瓦斯所产生粉尘的显微图片

3 结 论

1)在矿井不同的作业工序条件下,所产生粉尘的分散度及显微图片存在显著差异,意味着不同工序所产生粉尘的危害程度有所不同。

2)对于不同的操作工序而言,大多粉尘试样的粒径频率直方图呈现单峰分布的形态,且所产生的小于10μm的颗粒占有较大的比例。

3)对比四种作业工序可知,部分工作面打眼和锚杆支护作业所产生的粒径小于2μm的颗粒的比例最大,占到27%。割落煤及掘进过程所产生的粉尘大多分布在2~5μm的粒径范围内,其比例分别为33.7%和42.44%。而通风排放瓦斯过程所导致的逸散粉尘的粒径主要在小于10μm的范围,且粉尘粒径小于5μm的颗粒所占比例差别不太显著。

[1]曹 芹,徐纪良,陆忠亮,等.粉尘检测中粉尘分散度检测重要性的探讨[J].职业卫生与应急救援,2009,27(3):148-149.

[2]张福成.神东矿区矿井粉尘综合防治技术[J].煤矿安全,2011,42(3):30-33.

[3]杨 敏,王洪胜,郑 雷.矿井粉尘分散度实测研究[J].煤炭技术,2009,28(4):168-169.

[4]姚金海,金龙哲,刘 建,等.矿井粉尘分散度的测定与分析[J].煤矿安全,2010,427(5):100-103.

Dispersity of Underground Coal Mine Dust and Analysis on Its Microscopic Characteristics

Li Yan

The filter membrane sampling,particle microscopic image analysis and statistical methods were used to determine the dispersion and microscopic characteristics of the dust generated during the different mining processes.The results show that there are significant differences of the dispersion and the microscopic images among the dusts generated from different mining operating processes,which indicate there are different harm.For different mining operating processes,most dust sample frequency histogram of particle size distributions presents single peak distribution and the particles which are smaller than 10μm occupies a larger proportion.Compared with the results of four operating process,dust generated from the drilling and bolting are always less than 2μm in diameter,which account for 27%.The diameters of dusts generated from coal cutting and tunneling processes are mostly in the 2~5μm particle size ranges,and the ratio are of 33.7%and 42.44%respectively.Dusts caused by the ventilation are mainly in the range of less than 10μm,and the occupations of particle size less than 5μm seems no significant difference.The research results provide a certain theory basis for dust hazard assessment and the rational selection of dust suppression methods.

Coal mine;Dust;Microscopic characteristics;Dispersity

TD714

B

1672-0652(2013)08-0004-04

2013-05-24

李 岩(1973—),男,山西临汾人,2011年毕业于太原理工大学,工程师,主要从事煤矿开采及通风安全方面的技术研究及管理工作(E-mail)shanxiliyan2006@163.com