55年前学制改革中九年一贯制地理教材的编写 11

人民教育出版社(100081) 丁尧清

北京师范大学地理与遥感学院(100875) 黄 宇 马达云

55年前学制改革中九年一贯制地理教材的编写 11

人民教育出版社(100081) 丁尧清

北京师范大学地理与遥感学院(100875) 黄 宇 马达云

一、教材编写背景

1. 反右斗争和大跃进

在新中国社会主义发展道路探索过程中,1957年是由正趋误的一个转折点。

在政治生活领域,1957年春夏之交,在全国开始了一场起始以正确处理人民内部矛盾为主题的整风运动,后来演变为大规模的反击右派分子进攻的群众性政治运动。全国反右斗争运动至1958年夏季基本结束。“反右”运动中,人民教育出版社地理编辑室的田世英、陈尔寿2陈尔寿因对教育部1957年取消中学自然地理和经济地理课程的决定持不同意见,被错划成右派。1959年1月,他被下放到内蒙古呼和浩特。被错误地划成右派,这削弱了中小学地理教材的编辑力量。

在经济生活领域,随着“一五(1953~1957)”计划顺利完成,左倾的路线逐渐占了上风。大跃进、大炼钢铁、人民公社,这些风风火火的运动就发生在“二五(1958~1962)”3“二五”计划大起大落。由于指导方针反复变化,各年度计划数字不断大幅调整,经济波动幅度极大,最后并无定稿。至此,中国计划经济建设暂时被迫中断,中间虽有四年调整(1961-1964),但重新走上轨道要到1966年的“三五计划”(1966-1970)。期间,不断的折腾4胡锦涛。在纪念党的十一届三中全会召开30周年大会上的讲话,2008年12月18日,载《人民日报》2008年12月19日第1版。给国民经济带来了极大的破坏。

随着1957年反右派斗争开始,1958年“大跃进(1958~1960)”的展开,中小学正常的学习秩序受到很大的干扰。

2. 探索教育与生产劳动相结合的道路

新中国成立之初,社会各界人士满怀建设社会主义新中国的热情。在实践中,中央逐步确立了“教育为无产阶级政治服务,教育与生产劳动相结合”的社会主义教育方针5陆定一(时任中共中央宣传部部长)。教育必须与生产劳动相结合。红旗,1958年,第7期。《人民日报》1958年9月2日转载。。“社会主义教育应该怎样办”“教育如何与生产劳动相结合”“在多大程度上结合”?这些问题在1958年大规模的教劳结合实验中,却没有得到很好的解答。结果是教劳分立,甚至是教劳冲突61958年12月,广西黎塘中学给教育部写信,详述了从开学至年底的4个月中,各方面布置给学校的劳动任务:办工厂若干天,大炼钢铁苦战了“十七昼夜”,搬运木材4天,采树种4天,做棉衣一周,种400亩亚麻“苦战5天”,水利积肥20天……到了1959年,甚至有学校“开学两个月,劳动41天”。、劳冲击教。

在“大跃进”中,教育部调整放权,允许地方自编教材,开展缩短学制的试验。这是新中国成立以来,第一次下放中小学课程教材制订和编写的权限,在教育实践中也因此产生了编写和试验教学计划、大纲和教材的多样化的尝试,这是从课程(全国)完全统一到课程局部多样化的第一次尝试。这一阶段呈现出一放就乱、一统就死的现象,政策往往是朝令夕改。总的来说,这些努力对于课程和教材发展有所贡献,但造成的混乱多于建设。在文革前夕,课程和教材发展历经以下快速调整:(1)简政放权,允许地方自编教材和试验学制(1957~1958);(2)拨乱反正,中央统一指导学制改革实验(1959~1960);(3)调整统一,赶编十年制通用教材(1959~1960);(4)继续调整,编写十二年制通用教材(1962~1965);(5)调整和精简中小学课程(1963~1966)。

1958~1966年,是中国开始全面探索社会主义建设的时期。在教育领域,则是在全面学习苏联经验的基础上,开始自我探索,根据我国情况,走自己的路。教育和课程改革在曲折中前进7当时在大洋彼岸的美国,正在兴起科学教育改革运动。在1957年苏联卫星上天的刺激下,美国国会通过了《国防教育法》(1958年8月23日),拨款2.8亿美元进行中小学科学教学改革,进而扩展为以加强自然科学、数学、现代外语为中心内容的基础教育课程改革运动。。

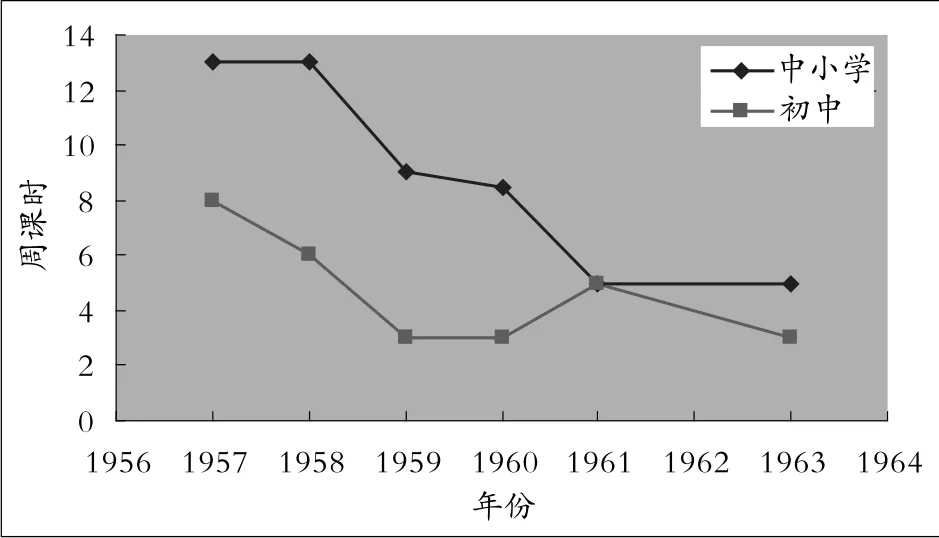

这个时期的地理课程发展,受到了不公正的待遇,课程设置变动频繁,课时数不断缩减(图1)。例如,在研究精简课程时,时任中共中央文教小组副组长的康生批评“中学地理分为五门,分得过细,因而加重了学生的负担”8白耀(1980)要重视和加强中小学的地理教学。人民教育,1980年,第10期。。从此,中学地理课程被大量削减。

图1 文革前中小学地理课程周课时数(1957~1963)

二、学制改革和九年一贯制地理教材的编写

1958年3~4月间,教育部在北京召开第四次全国教育会议,讨论了大跃进中一些迫切需要解决的重大问题。其中之一是如何根据毛泽东主席的教育方针,改革教育制度、教育内容和教育方法。同年9月,各地开始进行缩短中小学学制的改革试验。

北京师范大学附中进行学制改革的试验,是教育部掌管的重点。在教育大改革中,附中的初中实行四年一贯制,地理在一、二、三年级开设,每周2小时,总课时数为240。

1. 教材编写过程

党领导改革,北京师大地理系成立了教改小组,进驻附中。采取“三结合”(领导、老师、学生)的方针,通过大鸣、大放、大争、大辩、大字报的办法,“在地理教学改革中取得了胜利”。

(1)摸清过去不知道或不完全知道的主要问题。从老师讲授内容、双反、教学改革中揭露出的事实得出结论:“附中地理教学存在着两条道路和两种方法的斗争,脱离政治甚至公开灌输资产阶级反动观点和反动言论,脱离生产,脱离实际的现象是严重的。”9地理系附中教学改革小组(1958)北京师大附中四年一贯制地理学科教学改革的几个问题。北京师范大学学报(办学经验总结专号),1958年,十月号,第98页。

教改小组解放思想,打破迷信,彻底揭发教学中存在的严重问题,“学生批评了先生,徒弟驳倒了师父”,揭露出老师在讲课过程中存在着如下思想问题10当时,“中国棉布不够可到印度展览会去买”“现在中国花生水果大量出口,我们吃不上”“鞍钢发达是日本建立的”“上海经济发达是帝国主义的帮忙”“美国工业发达,汽车很便宜,从东部到西部的车费就能买一部汽车”“苏联自然条件不如美国,不适于农业发展”“英国人性格不开朗是因为雾多”“福建落后是因为山多地少”等教学语言,都是受到批判的。:严重脱离政治,散布很多资产阶级思想,鄙视党的领导作用,恶意歪曲党的领导,甚至散布法西斯思想,宣传民族歧视、种族歧视和一系列资产阶级地理学的观点,如马尔萨斯人口论、地理环境决定论等11地理系附中教学改革小组(1958)北京师大附中四年一贯制地理学科教学改革的几个问题。北京师范大学学报(办学经验总结专号),1958年,十月号,第98-99页。。

在中学地理教学内容方面,也存在着“三脱离现象”:如不把第二个五年计划工农业并举、合作化的优越性等当作重点;讲电力工业等内容时新中国成立前后不作对比,只讲地名数字;不指明社会主义国家改造自然、利用自然与迅速发展工农业生产的雄伟气魄;简单罗列名词概念、地名、数字、描述现象;学生走出教室,不会辨方向,不会画路线图;只讲不同地形的概念,不讲地形的利用、改造。总之,在讲授自然地理内容时,未能明确指示自然现象的本质和规律,未能很好提出改造自然的任务;在讲授经济地理内容时,未能明确阐述不同制度下的生产配置原则和具体特点12同上,第99页。;在培养学生为生产斗争和阶级斗争服务的实际技能和基本工作方法(如仪器的使用、气象观测、经济图表绘制、国际局势的分析、野外观察等)方面,做得更少。

(2)确定地理学科在新教学计划中的地位和时间安排。按照全面规划、适当减少教学时数、保证教学质量的精神,确定每周地理学科在第一、二、三学年讲授,每周授课2小时。

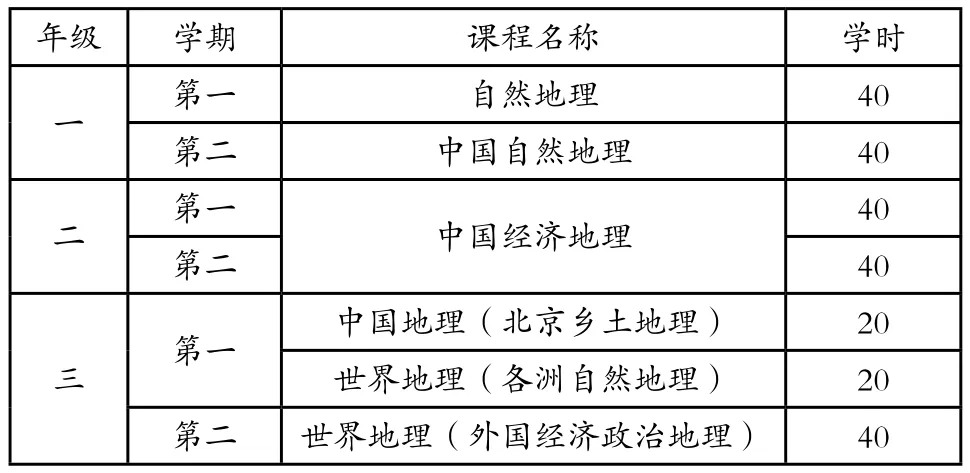

地理学科的课程设置和排列次序是:自然地理—中国地理(中国自然地理、中国经济地理、北京乡土地理)—世界地理(各洲自然地理、外国经济政治地理)。

表1 四年一贯制地理课程的学时分配(1958年9月)

1960年4月,北京师范大学地理系普通教育改革小组根据“适当缩短年限,适当提高程度,适当控制学时,适当增加劳动”的精神,拟定了《九年一贯制(全日制)学校地理教学改革草案(初稿)》,并据此采取三结合方针,在短期内突击完成13北京师范大学地理系普通教育改革小组编(1960)九年一贯制试用课本(全日制)地理(第一册)。人民教育出版社,1960年9月,第1版,前言。编写了一套九年一贯制(全日制)141960年春季,各省开始进行中小学九年一贯制的学制改革实验。以吉林省为例,省教育厅制订了《1960~1961学年第一学期九年一贯制教学计划》,组织六年制小学向五年制全面套级过渡。因为试验面过宽,各年级同时过渡,3套教学计划并用,因此造成教学秩序混乱。学制缩短后,也造成课时减少,教材偏深,学生负担过重,教学质量降低。1961年1月,省教育厅决定在普通中小学只试行十年制(小学五年,中学五年),并缩小试验面。学校地理课试用教材,包括地理第一册、地理第二册两册,由人民教育出版社出版。

课本初稿草成后,1960年6~7月,由教育部领导并组织京、津、晋、辽等省市部分中学地理教师、中国科学院地理研究所、北京大学地质地理系、中国人民大学经济地理教研室、北京教师进修学院、人民教育出版社地理编辑室、地图出版社等单位,就北京师大地理系编写的教学大纲和课本进行了集体审阅和共同讨论。教改小组根据各方面意见对课本作了多次修改。

2. 教材编写指导思想

(1)以毛泽东思想为指导,一是毛泽东当时对国际形势的判断:“目前形势的特点是东风压倒西风,也就是说,社会主义的力量对于帝国主义的力量占了压倒的优势。”二是毛泽东以前的论断:“帝国主义和一切反动派都是纸老虎。”做到以无产阶级的立场、观点来分析和认识问题15北京师范大学地理系普通教育改革小组编(1960)九年一贯制试用课本(全日制)地理(第二册)。人民教育出版社,1960年9月,第1版,前言。。

(2)在教学内容上,大力贯彻无产阶级的政治方向性和思想性,加强课本内容的“政治思想性和战斗性”,更好地进行爱国主义教育和国际主义教育16北京师范大学地理系普通教育改革小组编(1960)九年一贯制试用课本(全日制)地理(第一册)。人民教育出版社,1960年9月,第1版,前言。。如在各洲自然地理概述中加强自然要素之间内在联系的分析。认识以苏联为首的社会主义阵营的强大及其团结的重大意义;重点分析美英等主要帝国主义国家,揭露其本质;对民族独立国家进行较为详细的分析和介绍;对南斯拉夫也作了一定的阐述,以“揭露现代修正主义的反动实质和危害性”17同上,前言。。

(3)根据“多快好省”的要求,彻底改革中小学地理教学,用较少的时间完成教学任务,并适当提高程度和提高质量。

表2 九年一贯制试用课本(全日制)地理课本的版本

3. 教材结构和主要内容

地理第一册讲授中国地理,第二册讲授世界地理,都从五年级起开始讲授。

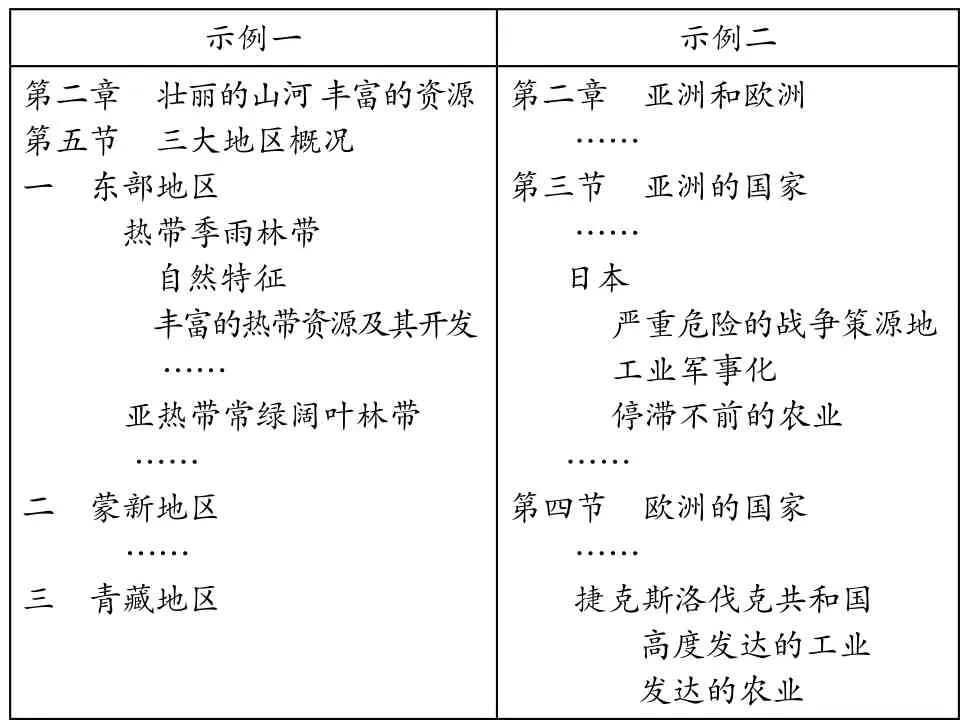

图2 九年一贯制地理教材知识结构示意

课本的课文系统18褚亚平,林培英,郑亚非(1984)析现代学校地理教材构成的三系统。课程·教材·教法,1984年,第5期。一般分为章、节、黑字标题三级。有的在黑字标题下又分出二级或三级标题。

表3 九年一贯制试用课本地理第一册和第二册的课文体例

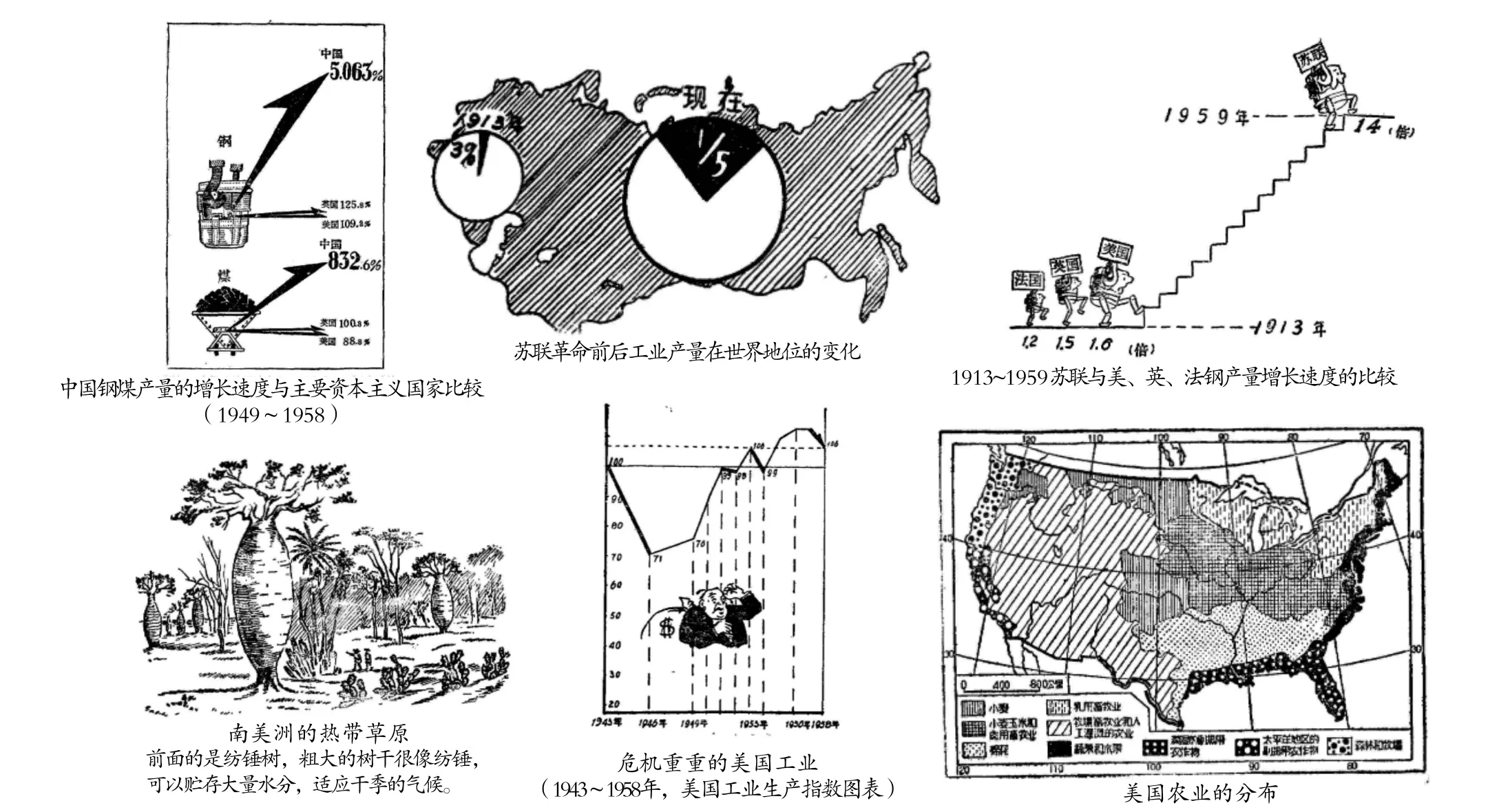

课本的图像系统包括地图和地形剖面图、景观素描图、地理事象分布或过程(原理)示意图、地理统计(经济数据)图、自然或经济数据表等类型,两册合计分别为59、32、9、21、20幅,合计达144幅,其中以地图最多(占43%)。在第一册中国地理部分,各类图像的比例相对均匀,其中地图和素描图分别占29%、22%。在第二册世界地理部分,地图的比重最大,地图和素描图分别占53%、22%。这与世界地理主要讲授国家地理并且以经济地理为主的特点相适应,课本共选择讲授了苏联、蒙古等21个国家19这些国家是苏联、蒙古、朝鲜、越南、日本、印度尼西亚、缅甸、印度、波兰、捷克斯洛伐克、匈牙利、罗马尼亚、保加利亚、阿尔巴尼亚、民主德国、联邦德国、英国、法国、南斯拉夫、美国、澳大利亚。。

图3 九年一贯制地理课本图像系统结构示意

图4 九年一贯制试用地理课本的图像示意

课文的作业系统分为两类。地理第一册的作业系统包括课内练习、课外作业、实习课三种,有的只安排课外作业。如第二章第三节“气候”中,“气候复杂的原因”标题安排了课外作业:① 我国南北之间和东西之间气候有很大不同,是什么原因造成的?② 什么是季风现象?20北京师范大学地理系普通教育改革小组编(1960)九年一贯制试用课本(全日制)地理(第一册)。人民教育出版社,1960年9月,第1版,第39页。“季风形成的原因”标题安排了课内练习:在气压分布图上分析我国冬夏气压有何不同?课外作业:① 我国冬夏气压分布的特点对季风的形成有什么关系?② 来自高纬度寒冷海洋上的气团应该具有什么样的性质21同上,第42页。?

地理第二册在讲授完每个国家后,仅安排几个作业题目,没有区别课内和课外。如“日本”标题安排了作业:① 在日本暗射地图上填上四大岛、所邻海洋、邻国及主要工业中心的名称。② 简要说明日本工业的特点。③ 为什么说日本在美帝国主义扶植下已成为战争策源地?22北京师范大学地理系普通教育改革小组编(1960)九年一贯制试用课本(全日制)地理(第一册)。人民教育出版社,1960年9月,第1版,第63页。

课本仅第一册安排了两节实习课:利用等高线看地形图、河流的流速和流量。从数量上看,远远少于人教社地理室编写的1960年版课本。

图5 实习课

教材的主要内容如下。

九年一贯制试用课本(全日制)地理(第一册)

第一章 辽阔的领土 英雄的人民

优越的位置、广大的领土。疆界和邻国。世界上人口最多的国家。各民族团结友爱的大家庭。我国的行政区。

第二章 壮丽的山河 丰富的资源

第一节 山河形势

西高东低、三个阶梯。山脉的分布。多种多样的地形。

第二节 地形的地质基础和矿藏

形成地形的地质基础。丰富的矿藏。实习课:利用等高线看地形图。

第三节 气候

气候复杂的原因。季风形成的原因。季风气候。气温、降水的分布及其原因。我国的气候特点及其利用、改造。实习课:我国主要地方的气温、降水量概况。

第四节 陆地水

内流区域。外流区域。京杭大运河和河运网。实习课:河流的流速和流量。

第五节 三大地区概况

东部地区。蒙新地区。青藏地区。

第六节 海

辽阔的海洋。富饶的水产资源。

第三章 飞跃发展的我国社会主义经济建设

第一节 新旧中国的经济面貌

旧中国经济的落后。新中国经济的飞跃发展。

第二节 工业的发展和分布

工业发展的辉煌成就。全国各地区工业基地的建设和形成。

第三节 农业的发展和分布

农业是发展国民经济的基础。农业发展的巨大成就。以粮为纲,全面发展多种经营。为提前实现农业发展纲要而奋斗。

第四节 交通运输网

新中国交通运输业的飞跃发展。主要的铁路干线。海上航线和海港。交通运输网的初步形成。

第四章 向大自然进军

根治黄河水害,开发黄河水利。长江综合开发的宏伟前景。南水北调。征服沙漠。

九年一贯制试用课本(全日制)地理(第二册)

第一章 世界上的国家

社会主义国家。民族独立国家和民族解放运动。帝国主义国家。

第二章 亚洲和欧洲

第一节 自然概况

位置和轮廓。地形和水系。气候和植被。

第二节 苏维埃社会主义共和国联盟

位置。自然环境。人口。民族和加盟共和国。莫斯科。高度发达的经济。重工业。动力工业。钢铁工业。机器制造工业。化学工业。农业。轻工业。运输业。向大自然进军。宏伟的七年计划。

第三节 亚洲的国家

蒙古人民共和国。朝鲜民主主义人民共和国。越南民主共和国。日本。东南亚。南亚。西亚。

第四节 欧洲的国家

波兰人民共和国。捷克斯洛伐克共和国。匈牙利人民共和国。罗马尼亚人民共和国。保加利亚人民共和国。阿尔巴尼亚人民共和国。德意志民主共和国。德意志联邦共和国。英国。法国。南斯拉夫。

第三章 南北美洲

第一节 自然概况

位置和轮廓。地形和水系。气候和植被。

第二节 美国

垂死的资本主义经济。美帝国主义必然死亡。

第三节 拉丁美洲

美帝国主义控制下的经济。反对美帝国主义斗争的高涨。

第四章 非洲

自然概况。非洲的居民和经济政治特点。

第五章 澳洲

自然条件。居民。片面发展的经济。

第六章 南极洲

揭开南极的秘密。自然概况。

4. 教材主要特点

(1)在课程设置上,打破了旧的系统,先中后外,由近及远,使学生尽早了解祖国飞跃发展的情况。而且考虑到学生年龄特征,将中国自然地理和中国经济地理、将各洲自然地理和各国经济地理连续讲授,使学生印象深刻,易于接受;也避免了教材内容前后不连贯、重复等问题。

(2)经济地理多于自然地理。编者认为,学生掌握自然地理知识,是为了更好地为经济建设服务,而经济地理能够综合地体现出在不同社会制度下,人改造自然及利用自然的现实经济生活23地理系附中教学改革小组(1958)北京师大附中四年一贯制地理学科教学改革的几个问题。北京师范大学学报(办学经验总结专号),1958年,十月号,第100页。。在世界地理部分,课本改变了过去以自然地理为主的旧体系,对各洲着重讲授自然概况的基本知识,对分国着重讲授政治经济特点,目的在于密切联系当时的社会和历史实际,更好地为无产阶级政治服务24北京师范大学地理系普通教育改革小组编(1960)九年一贯制试用课本(全日制)地理(第二册)。人民教育出版社,1960年9月,第1版,前言。。

(3)在中国地理部分,打破了一贯以区域地理为主的讲授体系。取消了内容繁琐、资料堆积的区域部分,建立起以总论为主的新体系。区域地理的内容仅见于三大地区概述和全国各地区工业基地的建设和形成两个部分,前者按自然发展过程和自然特征的不同,将全国分为季风强烈的东部地区、干寒的青藏地区、干旱的蒙新地区等三大地区25北京师范大学地理系普通教育改革小组编(1960)九年一贯制试用课本(全日制)地理(第一册)。人民教育出版社,1960年9月,第1版,第80页。,后者按照东北区、华北区、华东区、中南区和西南区、西北区等六大行政区讲授。

(4)打破过去自然地理、经济地理各成一套的旧体系,初步建立起两者有机结合的新的教学体系。以“认识自然、利用自然和改造自然,进行社会主义经济建设和共产主义建设”为贯穿整个课本的红线26同上,前言。。积极吸收地理科学研究的最新成果。如全国三大地区采用了周廷儒27周廷儒(1909~1989),北京师范大学地理系教授,中国科学院学部委员,在地貌学、古地理学和自然地理综合研究方面贡献巨大。他认为,现代自然区划必须考虑现代过程的特点和自然综合体来进行,但同时也应结合历史发展过程,以便更全面地认识区域分异的规律。他从历史发生过程的角度,提出中国自然地域格局存在“五大地域”的分异,即气候因素占优势的东部季风林、中部干草原、西部荒漠3个地域,以及构造因素占优势的外部青川藏山原边缘高山、内部青藏山原寒荒漠等2个地域。此后,他又从第四纪以来的自然地理演变,将五大地域合并为东部季风盛行区、西北干旱区和青藏高原干寒区三大自然区。、施雅风、陈述彭等提出的“中国地形区划草案”28周廷儒,施雅风,陈述彭(1956)中国地形区划草案。载于《中国自然区划草案》。科学出版社, 1956年,第21~55页。。方案将全国划分为三大区(一级区):东部区、蒙新区、青藏区。此方案既强调了地面形态的重要性,也反映出中国季风气候作用显著的特点。从地形区划草案图可以看出,三大地形区的界线基本勾画出我国三大自然区的轮廓。

(5)改变以往课本中描述过多、说理不够的情况,做到描述和说理并重,既说明现象,又分析原因,讲清道理。如讲授我国降水量的分布29北京师范大学地理系普通教育改革小组编(1960)九年一贯制试用课本(全日制)地理(第一册)。人民教育出版社,1960年9月,第1版,第57~58页。,首先通过看全国降水量图,说明降水量的地区分布呈现自东南向西北逐渐减少的变化规律,具体可划分为年降水量在750毫米以上、不到250毫米、250~750毫米之间这三个地区。接下来,课本又分析了降水量如此分布的原因,说明距海远近、地形、海洋等因素的影响。在五段课文中,讲了年降水量图、地形雨两个概念。

(6)减少授课时数但不减少内容,而且适当提高程度,增加新内容。如中国的地形部分增加地槽、地台的概念,用来解释地形形成的原因与矿藏分布、地震等的关系;气候部分增加了气团、积温、热量带的概念,用于阐明我国气候的形成规律;在经济建设部分,增加了我国各具特色的工业体系的概念,以及人民公社综合发展生产及其对合理布局生产的巨大意义等内容。

(7)贯彻讲授与练习并重的原则。重视培养密切联系生产实践的技能,特别是运用地图的技能,加强了课内和课外练习。

5. 教材的社会评价

在当时的政治气候下,人民教育出版社地理编辑室编写的1960年版地理课本所存在的问题,在北师大版九年一贯制地理课本中同样存在。特别是在世界地理部分,充满了意识形态宣传的论调。例如,课本美化苏联,丑化美国,前者冠以“高度发达的经济”“向大自然进军”“宏伟的七年计划”等标题,后者则斥以“垂死的资本主义经济”“美帝国主义必然死亡”,除了工业和农业等地区分布的地理知识外,很多都是历史知识和政治知识。

为了揭露“现代修正主义的反动实质和危害”,关于“南斯拉夫”的内容30同上,第110~111页。,课文一字不差的沿袭了人教社1959年和1960年编辑出版的世界地理课本31初级中学课本 世界地理(下册)。人民教育出版社,1960年12月,第3版,第51-52页。。如“这个纲领背叛了马克思列宁主义关于无产阶级的阶级斗争、无产阶级革命和无产阶级专政的理论,抛弃了马克思列宁主义关于无产阶级政党的学说……它极力丑化社会主义而美化资本主义,丑化无产阶级专政而美化资产阶级专政。它是一个反马克思列宁主义的彻头彻尾的修正主义的纲领。”“1945年以来,南斯拉夫从美帝国主义那时得到大量的经济援助和军事援助,它的部分工业品、小麦乃至日用品也要靠美国、西德、意大利等国供给。宣扬‘美国生活方式’的美国电影在南斯拉夫市场上泛滥着。”

奇怪的是,从1958年夏天起,中苏关系开始逆转,并逐渐恶化。在这种情况下,课本却还在宣传社会主义阵营的团结“坚如磐石”“不断加强以苏联为首的社会主义阵营的大团结”,并且强调“维护和加强这种团结,特别是中苏两大国的团结,是我们的基本方针和基本利益所在。”32北京师范大学地理系普通教育改革小组编(1960)九年一贯制试用课本(全日制)地理(第二册)。人民教育出版社,1960年9月,第1版,第2页。

课本内容的深度,也远甚于人民教育出版社地理编辑室编写的1960年版地理课本。例如,在中国的地形地质基础和矿藏部分,不仅详细地介绍了地槽、地台的概念,介绍了我国地槽区、地台区的分布和发展规律,而且增加了褶皱、断层、岩浆活动、地质历史、造山运动、地震、地震带等知识。

1 本文系2010年度国家社科基金重大项目“中国百年教科书整理与研究”(课题批准号:10&ZD095,首席专家:徐岩)的研究成果之一。