食品安全监管“乏力”与诺斯悖论

方明

食品安全监管“乏力”与诺斯悖论

方明*

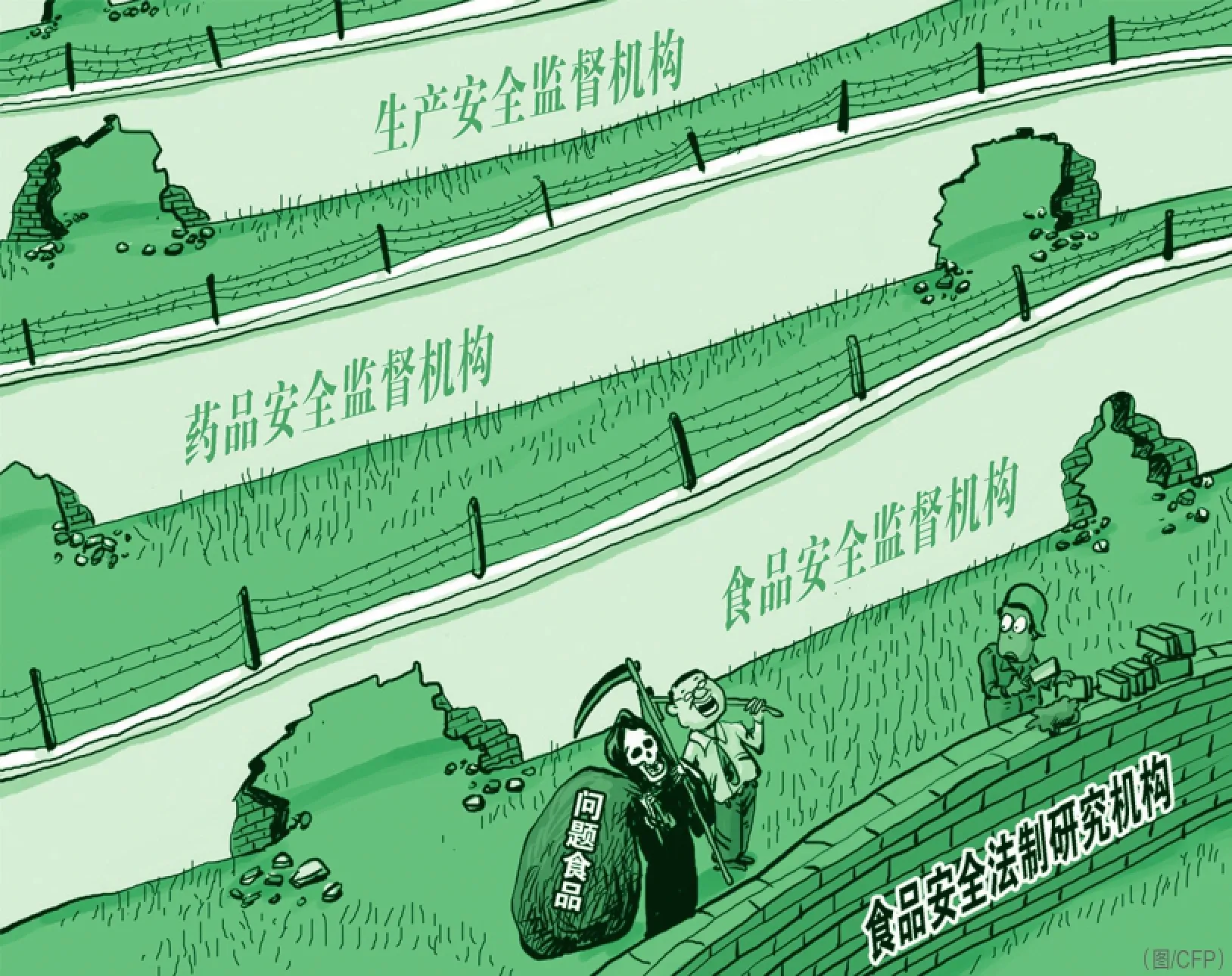

针对层出不穷的食品安全危机,“强化监管”似乎成了应对食品安全问题的不二法门。然而,中国食品安全危机的根源真的在于监管乏力吗?自2009年6月1日《中华人民共和国食品安全法》施行以来,我们已建立了一个以食品安全法为核心,包括40多部法律法规、近300个部门规章以及无数的各级政府红头文件组成的法制监管体系,不可谓不详备;国务院副总理李克强曾亲自牵头的国务院食品安全委员会作为中枢协调机构来统筹食品安全监管,高层亦不可不谓空前重视。那为何实际监管效果仍难差强人意呢?我们是否还迫切需要进一步制订更多的法律法规规章乃至文件、设立更多的监管部门、增加更多的执法人员来加强监管呢?别忘了,一切监管都不是没有成本的,都需要普通老百姓作为纳税人付出更大的赋税代价。在作为大背景的政经体制结构没有实质性改观之前,无论何种形式的强化监管措施最多只是某种意义上的“对症治疗”,监管饥渴症并不能解决问题。与普通民众面临的食品安全危机形成鲜明对比的是,围绕少数特权群体却形成了独具特色的所谓“特供”现象,媒体多有报道。在食品安全问题令普通老百姓触目惊心的当下,高调的“特供”产品无疑是对所谓“中国特色”的一种绝妙讽刺。

一、为谁监管?——监管的诺斯悖论

众多“强化监管”论者的意见都是不无道理的,但任何监管都离不开“人”,最终都是依赖政府及其执法者来实现的。从公共选择理论的视角出发,我们要探究一下:执法者为何要进行监管?其监管的动力在哪里?如果不从组织和行为人的动力机制上分析清楚促使政府及其执法者执行法律的“积极性”在哪,再精妙的机制设计也只能是事倍功半,甚至徒劳无功。

以“冷酷”的公共选择理论视角观之,监管者之所以有动力去监管食品质量安全,基本缘由在于两条:一、执法者需要通过履行公务职责来获取薪资收入,以维系其个人及家庭的生计乃至各种享受,如果渎职则将面临下台、失业的威慑;二、除了执法者身份外,其自身也是普通公民,或生活于同样的环境中,食品安全危机也构成对其自身及身边亲人生命健康的威胁。这两点是最根本的约束条件。类似的,从政府尤其是地方政府的角度来考虑,则是因食品安全出问题而被“问责”的压力。

既然如此,如果上述这些基本的约束条件被放松,那么情景将会如何呢?笔者不禁想到了制度经济学上著名的“诺斯悖论”。所谓“诺斯悖论”是新制度经济学家、诺贝尔经济学奖获得者道格拉斯·C·诺斯于1981年提出的,他认为国家或政府具有双重目标:一方面通过向不同的利益集团提供不同的产权,来获取“租金”的最大化;另一方面,国家还试图降低交易费用以推动社会产出的最大化,从而获取赋税的增加,但国家的这两个目标经常是冲突的。“诺斯悖论”描述了国家与社会、经济相互联系和相互矛盾的关系,即“国家的存在是经济增长的关键,然而国家又是人为经济衰退的根源”。受诺斯悖论启发,我们会发现,如果监管执法者的自身利益能够得到保障的话,那么监管执法者会倾向于推行不同力度的监管水准,以使得监管所带来的“租金”最大化,进而使得自身在其中获得最大收益。

结合食品安全监管问题,如果监管部门及其执法者自身有条件可以免除不合格乃至有毒有害食品的威胁,那么就削弱了其在监管中严格执法的重要动力;相反,他们还可以通过实施不同的“监管”或“服务”水准来为自身谋利。以罚代管、“监管”即收费就成了必然存在的现象。

负有监管职责的少数掌权群体所享受的“特供”待遇,恰好在动力机制上消解了监管执法的重要激励:由于享有“特供”产品,他们不必担心泛滥的食品安全危机对其自身及近亲属构成生命健康威胁;众所周知的原因,中国式“问责”在欠缺有效的代议民主制压力下,也仅仅是在个别突发事件的风口浪尖上才象征性处理一下,风头过后经过短暂“雪藏”责任人又会复出,甚至被嘲讽为“带薪休假”。如此这般,我们上文所述及的两个最基本的条件就失去了约束力,又能指望哪个神仙能设计出精妙的监管机制,既满足监管执法者逐利的冲动,又保障普罗大众的正常生存?

“特供”体系可谓是中国食品质量安全的最大威胁。从经济学上看,“特供”产品严重扭曲了市场机制,将有限的资源投入到为少数人服务的活动中去,降低了生产效率,提高了生产成本,客观上导致了社会总成本增加,而社会总产出下降,除了满足少数特权阶层的消费需求外,进一步恶化了食品供求关系,加剧了食品安全危机,拖累经济的正常发展,从而导致社会的负担越来越重。更何况,部分“特供”体系是打着“富民、脱贫、生态”等冠冕堂皇的旗号用纳税人的钱来为监管者自身的“福利”埋单。“特供”不除,食品安全问题难解,任何监管措施都只会起一时“对症治疗”的安慰剂效应,监管饥渴症反而会进一步加剧食品安全危机。

二、GDP导向下的监管“乏力”症

在当前的政经体制结构下,除了执法者“为谁监管”的诺斯悖论问题外,还存在GDP导向下的监管“乏力”问题,此也是“强化监管”论所难以逾越的体制障碍,这是由当前的官僚政绩考核机制所决定的。

以《中华人民共和国食品安全法》为例,该法第五条第一款规定:“县级以上地人民政府统一负责、领导、组织、协调本行政区域的食品安全监督管理工作,建立健全食品安全全程监督管理的工作机制;统一领导、指挥食品安全突发事件应对工作;完善、落实食品安全监督管理责任制,对食品安全监督管理部门进行评议、考核。”可见,该法要求地方各级政府对辖区内的食品安全问题负总责。上级主管部门的下派机构也必须接受地方政府的统一领导,第五条第三款进一步规定:“上级人民政府所属部门在下级行政区域设置的机构应当在所在地人民政府的统一组织、协调下,依法做好食品安全监督管理工作。”

问题是,众所周知,在欠缺自下而上的代议民主制“问责”的情境下,各级地方政府及其官僚的政绩考核机制是自上而下的政绩考核制,以所谓GDP为考核唯一标准。而食品安全法赋予地方政府的“统一负责”职能,在这一政绩考核机制下注定必将让位于追求GDP的冲动。中国各地曝出的食品安全事件,很多情况下当地政府及监管部门并非毫不知情,但既然GDP压倒了一切,只要不出捂不住的大纰漏,谁又会“傻”到去自曝家丑呢?心照不宣、“睁一只眼闭一只眼”自然成为监管者奉行的潜规则。2008年的“三鹿”奶粉事件、今年才曝光的“毒胶囊”事件即是典型例证。这些企业都是当地的纳税大户或所谓“支柱产业”,在GDP数字的业绩和政府赋税的真金白银面前,食品安全问题又能值几个钱呢?

在中国当前的食品生产体系中,一方面部分呈现出大企业垄断的特征,另一方面小作坊生产遍地。如果说为数众多的小作坊生产方式给具体的监管执法者提供了广阔的寻租空间,那么某些企业或行业的地方经济“支柱”性质则必然绑架GDP政绩考核体制下的地方政府及其主政者,即经济学上所谓的“管制俘获”现象。中国独特的以政府主导的经济发展模式,对这一问题的回答几乎是无解,因为地方政府就是追求GDP产值的“企业”或“公司”。甚至在特定情境下,连承担更高宏观调控职能的中央政府都将为其绑架,“三聚氰胺奶粉”事件中部分“结石宝宝”家长的维权遭遇即是明证。

当下的食品安全危机并非是突然出现或爆发的,它只是宏观政经体制结构问题的一个折射面。其实它“一直在你身旁从未走远”,只是21世纪空前发达的新媒体技术使形形色色的食品安全问题不断被踢爆,而利益集团及相关监管部门更加难以“摆平”而已。当然,问题暴露出来终归不能说更坏,它至少是解决问题的第一步。

*方明(1982.4-),男,法学博士,江南大学法学院讲师,主要从事公法学与财税、经济问题的交叉研究。