高中师生对“地理课堂提问”认知的调查研究*

安徽省宣城市泾县第二中学(242500) 汪汉旗

一、研究方法

1.研究对象

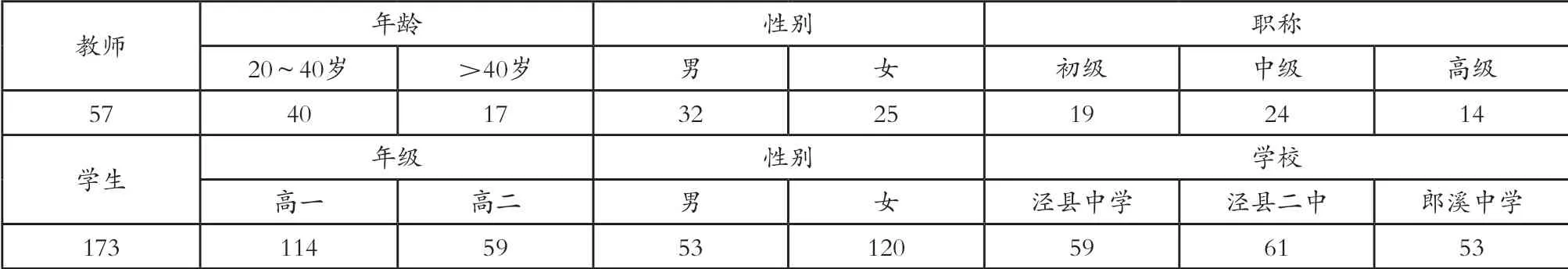

本研究采取随机抽样的方法,利用本县资源和外出开会的机会,选取安徽省的部分地理教师和高中生为调查对象,共发放问卷240份,回收有效问卷230份,问卷有效率为95.8%。其中,地理教师57名,学生173名(研究对象的分布见表1)。

表1 研究对象人数分布情况

2.研究工具和调查指标体系

本研究参照湖南大学姚利民教授编制的教师课堂教学行为调查表[1],编制了预试问卷。然后,通过部分一线教师审查问卷内容,并提出意见修改完善。调查问卷分教师问卷和学生问卷,它们内容一致,只是根据研究对象(教师、学生)的不同,问卷调查指导语和每一陈述性判断题做适当微调。

问卷内容分为两大部分。第一部分是研究对象的基本内容,包括性别等;第二部分是问卷的主体内容,包括“提问类型”和“提问过程”两方面。前者包括提问的“关注对象”(分为“关注课标、关注学生”)、“问题性质”(分为“问题表达、认知水平、创新性”)两个维度;后者包括“发问方式”(分为“一问一答、一问多答”)、“理答方式”(分为“候答、评答、应答、听答”)、“学生回答方式” (分为“主动回答、主动提问”)三个维度。根据提问的五个维度,本研究设置15个陈述性判断题(见表2)。最后一题(第16题)用来调查课堂提问的总有效性。在每个陈述性判断题后给出了四种可能的选择,即“从未”、“有时”、“经常”、“总是”。问卷的内部一致性系数α为0.895。

表2 课堂提问行为问卷调查指标体系的构建

为避免研究对象反映的一致性倾向和不真实回答的可能性,保证调查结果的科学性、客观性,在陈述性判断题中,本调查设计了2个带有否定性质的判断,并随机穿插在问卷中,即4、11题为否定性质的陈述性判断题。

3.研究过程

2012年12月,本研究选取我校部分师生进行问卷预测,根据教师和学生的意见又对问卷进行了修改。2013年3~5月,利用地理研讨会的机会对教师进行正式调查。学生问卷也于同期进行。

4.评卷和统计

根据调查问卷的设计,选择从未、很少、经常、总是分别记1、2、3、4分,反向描述题则反向记分,即选择从未、很少、经常、总是分别记4、3、2、1分。统计每题评估者给出的分数,分别统计教师自评、学生评教给出的分数。采用spss18.0对所有数据进行统计处理。

二、研究结果

1.高中地理课堂提问的有效性偏低

从总体上看(最后一题,即第16题),高中地理课堂提问行为的整体有效性偏低。表3表明提问有效性的平均值在2.58~2.89之间,全体为2.74,即在“有时”和“经常”之间,表明高中地理课堂提问行为的有效性不足。这与姚利民教授的研究结论基本一致。根据姚利民的研究,在包括提问在内的15类教学行为中,提问有效性的平均值为2.91,排名与制定和执行课堂规则一起并列倒数第一(第14位)。[2]

表3 高中地理课堂提问行为的有效性

2.课堂提问不同维度的有效性差异显著

课堂提问的两方面(提问类型、提问过程)及五个维度(关注对象、问题性质、发问方式、理答方式、学生回答方式)的有效性并不完全相同。表4显示,五个维度有效性的排序依次为关注对象(2.72)、问题性质(2.68)、理答方式(2.56)、发问方式(2.44)、学生回答方式(2.41)。整体上,表现为重提问类型轻提问过程。

3.教师和学生对课堂提问有效性的认知存在偏差

表4显示,师生对课堂提问行为有效性的评估结果是不同的,即教师自评和学生评教的有效性并不完全一致。这反映出教师和学生对提问有效性的认知是不同的。比如“评答”有效性差异明显,学生较高,属于“经常”(3.08),而教师较低,属于“有时”和“经常”之间(2.33)。这种差异源于师生在提问理念、内容、行为等方面的差异。

三、结论

1.课堂提问的有效性没有引起一线教师和学生的足够重视

美国教育专家Jackie Acree Walsh和Beth Dankert Sattes通过研究当前的提问实践发现:大部分教师所提的问题是有关事实、回忆或者知识的,处于比较低的认知水平上;教师在提出问题之后,在叫学生回答之前,等待的时间不足一秒钟;在学生做出回答之后,教师在开口之前往往没有任何停顿;并不是所有的学生参与到所有问题的回答中来;学生几乎不提与教学内容有关的问题等等。[3]总之,师生缺乏对提问有效性的足够重视。

表4 不同研究对象对课堂提问有效性认知的差异

从笔者的调查情况来看(见表4),课堂提问的有效性没有引起一线教师和学生的足够重视。不论是总体上(最后一题,即16题),还是课堂提问的五个维度,只有极少数其有效性达到“经常”。究其原因,这与教师和学生从内心深处没有把提问放在第一位密切相关。许多教师和学生认为提问只是一种普通的教学行为。

同时,提问的有效性偏低既表明教师和学生不善于提问,也反映出他们没有掌握相应的提问技能。

2.提问技能缺乏是高中师生在课堂提问中最突出的问题

提问是古今中外教育专家一致认同的一种教学方法和教师必须掌握的基本教学技能。Jackie Acree Walsh和Beth Dankert Sattes认为问题和提问形成了教学与学习行为的核心,因而提问是课堂上最常见也是最多的教学行为。95位教师被要求对自己课堂进行了录像,在课堂上提问是主要的教学策略,结果发现,在15分钟内教师提问的平均数量是43个(每分钟2~3个)。[4]这与笔者调查的结果基本一致。据笔者对2011年安徽省高中地理优质课评选的16名选手进行提问统计,在一节课40分钟内,教师平均提问46.13次(每分钟1.15次)。

但是,遗憾的是,由于教师在学生时代一直受到的训练是回答问题(先把教师教的答案记住,然后在考试的时候再还给教师),在职前教育、职后培训阶段也未能受到系统的关于提问有效性的训练,因此,很多教师虽然知道提问的重要意义,也会在课堂上提很多的问题,但是却缺乏相应的提问技能,从而在课堂提问时往往存在着诸多的问题。如:提问过于频繁;不会倾听;总选择“目标学生”回答问题;忽视学生自己的问题等等。

“发明千千万,起点是一问。禽兽不如人,过在不会问。智者问得巧,愚者问得笨。”(陶行知语)教师不会提问,学生也就不提问。代代相传,恶性循环。

四、建议

打破这一提问的恶性循环枷锁的最好方式就是对教师和学生进行提问有效性的系统训练。这是一个漫长的过程。笔者认为,应该加强以下几个方面的工作。

1.加强课堂提问有效性的标准研究

提问者需要有清晰的目标意识。什么样的提问是有效的?什么样的提问是无效的?这是教师在课堂提问前需要明确的首要问题。在新课程背景下,提问有效性的标准编制不仅仅是教育专家和学者的职责,同时也是教师专业化成长的内在动力和需求。

2.掌握有关提问有效性的策略

如何提高提问的有效性?首先要海量阅读。不仅仅阅读地理课本、教材等,师生所有可以收集到的相关背景材料都是课堂提问的营养和素材。只有海量的信息经过提炼、提炼、再提炼,然后才有高质量问题的产生。就像当年居里夫人提炼镭一样,几十吨铀沥青矿废渣才提炼出十分之一克极纯净的氯化镭。著名节目主持人杨澜认为:“相关知识越丰富,提的问题越有质量。”[5]其次,教师需要带上学生,回归常识,回归简单的问题。只有带上学生,教师才会关注学生生命的成长,才能关注他们心灵的真实。越简单的问题越接近人类普遍关心的问题,因而具有“洞开视野,打开世界”的力量。提问的目的是打开心灵,一旦学生的心灵被打开了,他们的潜能和天赋就会被彻底激发出来。

3.营造有助于提问的良好氛围

也许我们可以像以色列人那样在学校里专门开设一门提问课,也许我们(尤其是教师)更应该向诺贝尔物理学奖得主拉比的母亲学习。1970年拉比获奖后,有人向他请教说:“你是怎么获得诺贝尔物理学奖的呢?”他回答说:“我获得诺贝尔物理学奖,全靠我妈妈。”“那么,你妈妈是怎样培养你的?”拉比回答:“我妈妈没有怎么培养我,每天回家以后就问我一句话,‘孩子,今天你在学校提问了吗?你问了一个什么样的好问题?’从此以后,我就养成了提问的习惯,自然而然地就获得了诺贝尔奖。”[6]“今天你提问了吗?”作为教师,我们要把这句话作为日常教学的口头禅。“孩子,你问了一个什么样的好问题?”作为父母,我们要每天这样问问自己的孩子。

五、局限和展望

以调查问卷的方式了解实际课堂教学提问的有效性存在一定的局限性。这是因为:其一,调查研究的有效性不完全等同于实际的有效性。其二,调查样本的数量是有限的(教师57名,学生173名),而且,调查地域也有局限性(安徽的部分地区和部分学校)。其三,课堂提问远不止两个方面五个维度等这些表现形式,只研究这些方面的有效性也是十分有限的。其四,作为调查对象的老师和学生不是共同参与提问活动的师生,不一致是抽样不能代表总体造成的。这些将在后续的研究中完善。

[1][2]姚利民.有效教学论: 理论与策略[M].湖南: 湖南大学出版社, 2005.

[3][4]Jackie Acree Walsh, Beth Dankert Sattes, 刘彦.优质提问教学法[M].北京: 中国轻工业出版社, 2009.

[5]杨澜, 朱冰.一问一世界[M].湖南: 江苏人民出版社, 2011.

[6]王珺.用提问和阅读收藏纯真童年[N].中国教育报, 2012-9-17(9).