鄂尔多斯惠安堡逆冲断褶带式砂岩型铀矿矿化特征及成矿模式

李保侠,刘坤鹏

(1.核工业二○三研究所,陕西咸阳 712000;2.鄂尔多斯市中核石化铀业有限公司,内蒙古鄂尔多斯 017000)

1 地质背景

鄂尔多斯盆地位于华北地台西部。北临内蒙—大兴安岭褶皱带,南临秦岭—祁连山褶皱带,东与山西地块相接,西与阿拉善地块毗邻,是一个在古生代地台基础上发展起来,具有双重基底结构的大型叠合盆地。区域构造位置处于我国东部滨太平洋与西部特提斯—喜马拉雅两大构造域之间,实际上处于我国东、西部不同地球动力学背景的一个调整带上,是一个不稳定的克拉通内部叠合盆地。这种产出构造背景的特殊性,使得呈南北向的鄂尔多斯盆地与我国西部东西向的盆地和东部呈北东向的盆地有明显的差异①核工业二○三研究所.2010.鄂尔多斯盆地西南缘断褶带铀矿控矿因素及找矿方向研究[R].。

鄂尔多斯盆地具有双重基底,盆地中新生代盖层发育齐全,中生界除缺失上白垩统外,其余地层均有分布。其中侏罗系延安组、直罗组上、下段及下白垩统华池—环河组、罗汉洞组和泾川组是寻找砂岩型铀矿化的主要目的层位。

鄂尔多斯盆地及其周缘按其演化、构造特点,可划分为陕甘宁盆地、西缘逆冲推覆构造带、山西断隆以及周围四个新生代断陷系等一级构造单元。鄂尔多斯盆地主要二级构造单元有“一拗一坡一隆”,即天环拗陷、伊陕斜坡、伊盟隆起,以及周边的渭北隆起带,晋西挠褶带①。

2 西缘褶断带基本特征

2.1 西缘褶断带

鄂尔多斯盆地西部跨越“华北地台”和“秦祁地槽褶皱带”两个不同的大地构造单元,经历了多期、多阶段的地质演化,构造复杂、岩相多变,不同地段构造特征、演化历史及古盆地的边界不尽相同。其中青铜峡—固原大断裂是早古生代分割华北地台型沉积和秦祁地槽型沉积的重要边界,也是两个不同大地构造单元的重要界线;大致起于青铜峡和吴忠一线,向东南延伸,北段走向北西,在石沟驿转为近南北向,倾向南西为主,是一条压扭性断裂,南西盘向北东盘逆冲上升的同时,还有左旋走滑运动①。

西缘褶断带是一条南北向展布的长约600 km的巨型构造带,具有非常明显的分段性。构造属性从北到南依次划分为桌子山段、横山堡段、马家滩段、沙井子段和六盘山段。它最初形成于晚侏罗世,由十余条西倾冲断层及一些东西向的大型平移断层组成。局部构造主要为背、向斜、断块和各类断层等。在燕山运动第Ⅲ幕强烈的挤压作用下,塑造了以挤压和压扭为特征的基本构造形式,形成了褶断带的基本面貌。早白垩世末燕山运动第Ⅳ幕、第Ⅴ幕以来,西缘褶断带进一步活动向盆内逆冲,冲断带上及盆缘地层遭到强烈剥蚀。喜山期西缘褶断带表现为保持断裂、褶皱构造形态不变的条件下的差异抬升剥蚀作用①。

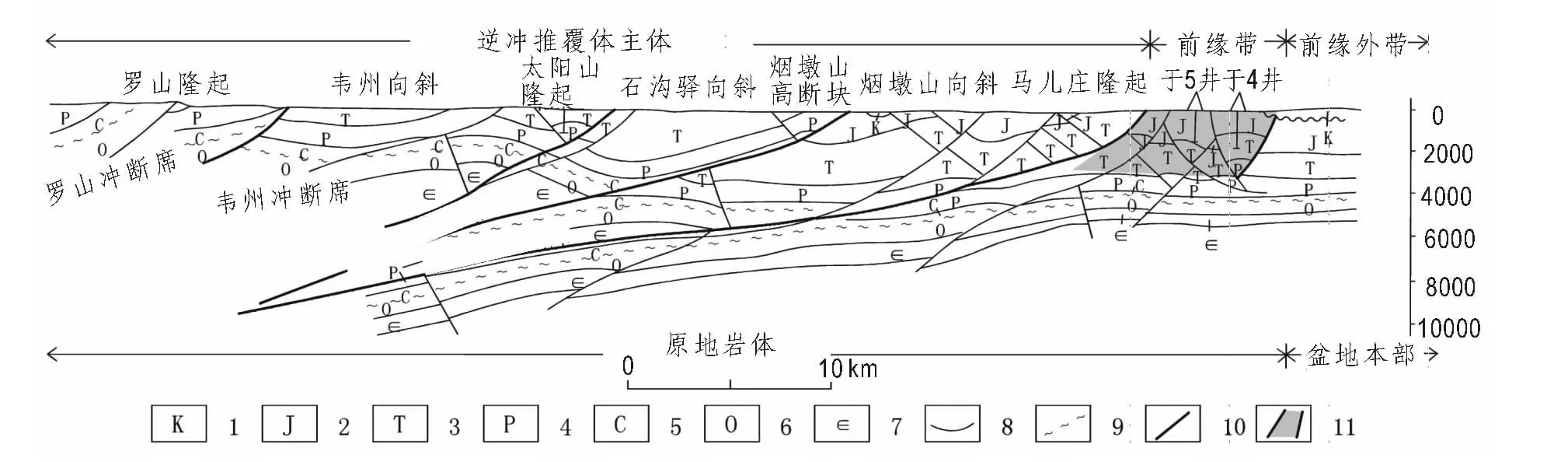

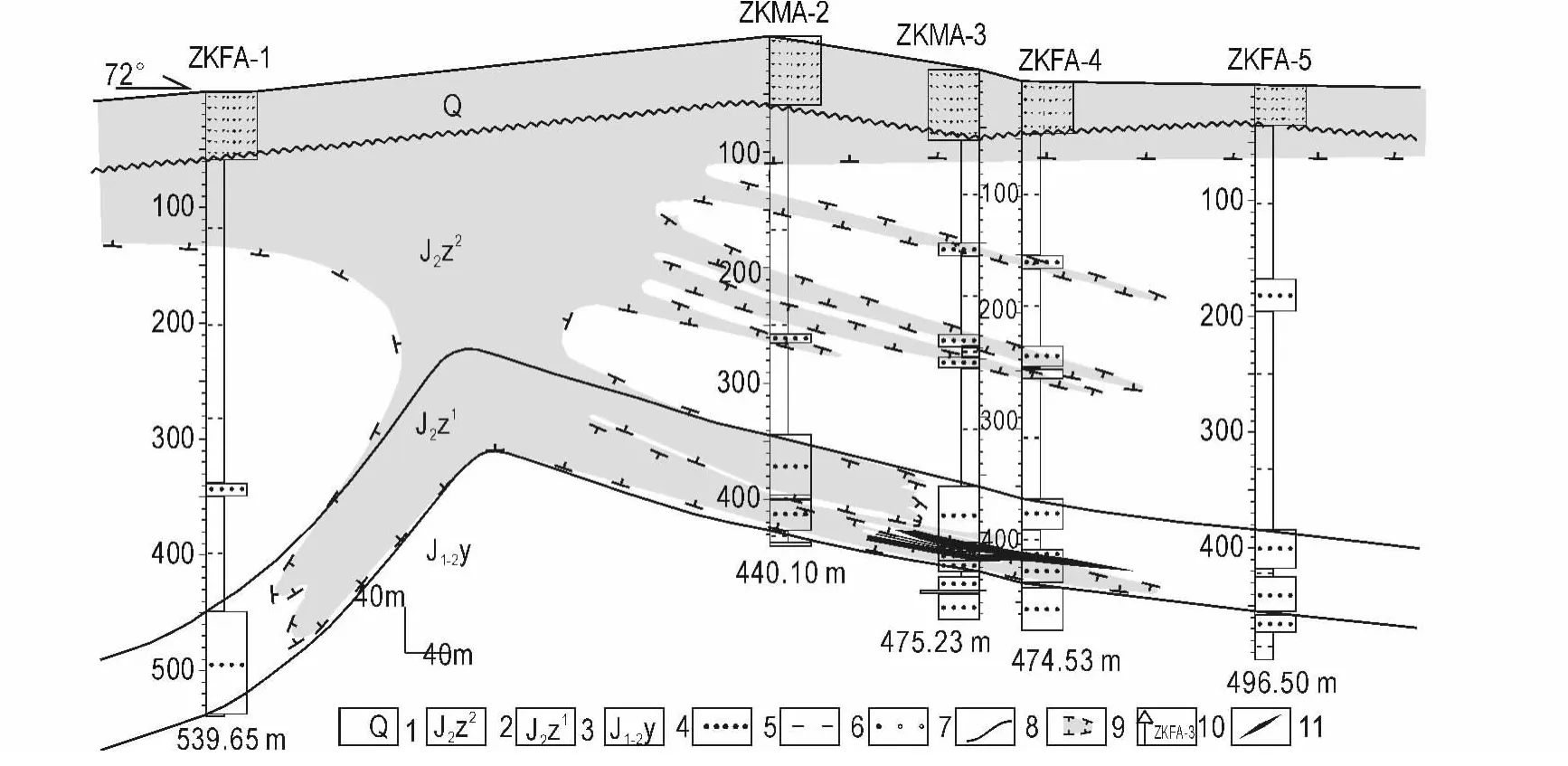

图1 西缘褶断带马家滩段推覆体结构形态地质解释剖面Fig.1 Interpretative geological section of thrusting nappe structure at Majiatan section

马家滩段北起牛首山断裂,南至海原—甜水堡断裂,长约110 km,由规模较大的南北走向的青铜峡—固原断裂、韦州—安国断裂、青龙山—平凉断裂、惠安堡—沙井子断裂和马儿庄断裂等五条主干逆冲断裂分隔开的罗山、韦州、石沟驿、烟墩山等四个冲断席组成,具有典型的逆冲推覆构造特征,断面均向西倾斜,向东逆冲,上陡下缓,最后向下归并于接近水平的主拆离面(滑脱面)上,主拆离面主要由石炭系—二叠系煤层构成,主滑脱面以上变形强烈,主滑脱面以下的下古生界变形较弱,构造相对简单(郭庆银等,2010)。四个冲断席再向东分别为前缘带(推覆前缘带+反冲带)和前缘外带(盆地本部)(图1)①②中山大学.2007.鄂尔多斯盆地西部中、新生代构造演化及其与砂岩型铀矿化关系[R].。

前缘带由推覆前缘带和反冲带构成,常常发育向东倾伏的叠瓦状反冲断层(后冲断层),在反冲断层与分支逆冲断层组成的“三角带”内,构造变形更加强烈。在前缘带,还发育数条与区域构造走向垂直和近于垂直的横向断层,这些横向断层规模小,倾角陡,下切至滑脱面,在断层缩短过程中起调节作用(图1)。

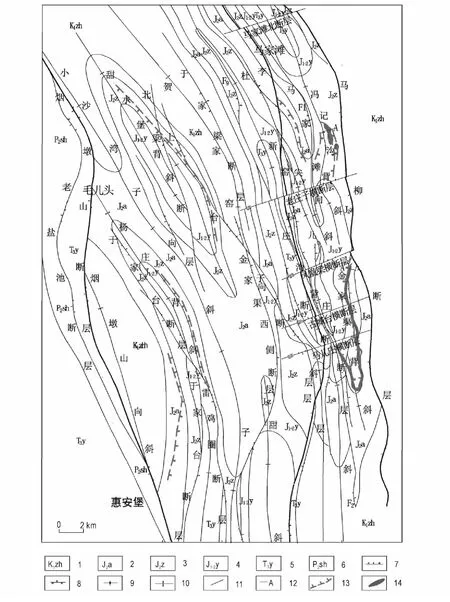

马家滩断褶带西起老盐池断层和烟墩山断层,东至马柳断层,由烟墩山冲断席和前缘带组成,南北长近110 km,呈北宽(30 km)、南窄(5 km)的楔形体。受构造运动影响,地层褶曲比较发育。以核部走向近南北、北北西的复向斜、复背斜为主。断褶带北部以褶皱为主,断层较少,褶皱宽缓、完整,轴向近南北,轴面东倾,向南倾伏,构造比较简单;中南部褶皱、断层均较发育,褶皱较紧密,轴向北北西,一般向南倾伏。走向断层有断面西倾的主干断层和断面东倾的次级断层,主干断层切割背向斜,显示出构造的多期活动性。褶皱构造自西向东有烟墩山向斜、沈家庄—杨庄背斜、叶庄子—小沙湾子向斜、积家井—甜水堡背斜、海子湖—贺家窑向斜、周家沟—于家梁背斜、长梁山—马家滩向斜、鸳鸯湖—冯记沟背斜、尖儿庄背斜等。断裂构造多为逆断层,自西向东有老盐池断层、烟墩山断层、于家台断层、雷鸡圈断层、北梁断层、金家渠西侧断层、上台子断层、于家梁断层、F9、李新庄断层、杜窑沟断层、F1、金家渠断层(F3)、马柳断层。横向断层从北到南有马家滩北断层、老庄子横断层、凤凰梁横断层、古城台横断层和马儿庄横断层(图2)。

图2 惠安堡地区铀矿地质略图Fig.2 Uranium geological map of Huianbu region

卷入马家滩逆冲推覆构造带的最新地层为中侏罗统,推覆构造带山前堆积了晚侏罗世芬芳河组砾岩,说明推覆构造带形成于晚侏罗世。然而,各冲断席下白垩统的厚度突变或缺失,与下伏地层不整合接触,说明逆冲推覆构造在早白垩世后还有活动。

冯记沟背斜总长60 km。北段呈北北西向延伸,马家滩以南转为近南北向,由延长群、延安组及直罗组组成核部地层,两翼地层为延安组、直罗组和安定组。

尖儿庄背斜长22 km,轴向呈北北西向延伸,轴面微向西倾,西翼倾角15°~25°,东翼倾角5°~25°。

马柳断层南北向延伸,局部为北北西走向,沿走向呈波状弯曲,断面西倾,倾角约60°~70°,为逆断层,断距可达千余米,总长达600 km,它是西缘褶断带和天环坳陷(前缘外带)的分界断裂,区域上称车道—阿色浪断裂。李新庄断层和马柳断层之间构成前缘带。

2.2 六盘山弧形构造带

鄂尔多斯盆地西南缘(青藏高原东北缘)平面上4列山地与断裂带大致呈弧形展布,组成了著名的六盘山弧形构造带。从某种意义上说,这四个带构成了内部带,而韦州—安国断裂带、青龙山—平凉断裂带、惠安堡—沙井子断裂带和马儿庄(摆宴井)断裂带构成了外部带。

鄂尔多斯盆地西南缘(青藏高原东北缘)发育了一系列巨大的强烈活动的断层和褶皱,地貌上展示出山地与盆地相间排列的格局,平面上4列山地与断裂带大致呈弧形展布,组成了著名的六盘山弧形构造带。从某种意义上说,这四个带构成了内部带,而韦州—安国断裂带、青龙山—平凉断裂带、惠安堡—沙井子断裂带和马儿庄(摆宴井)断裂带构成了外部带。早期在晚侏罗世形成了外部带,晚期在晚白垩世和喜山期形成了内部带,并对外部带有叠加改造。

3 铀成矿地质特征

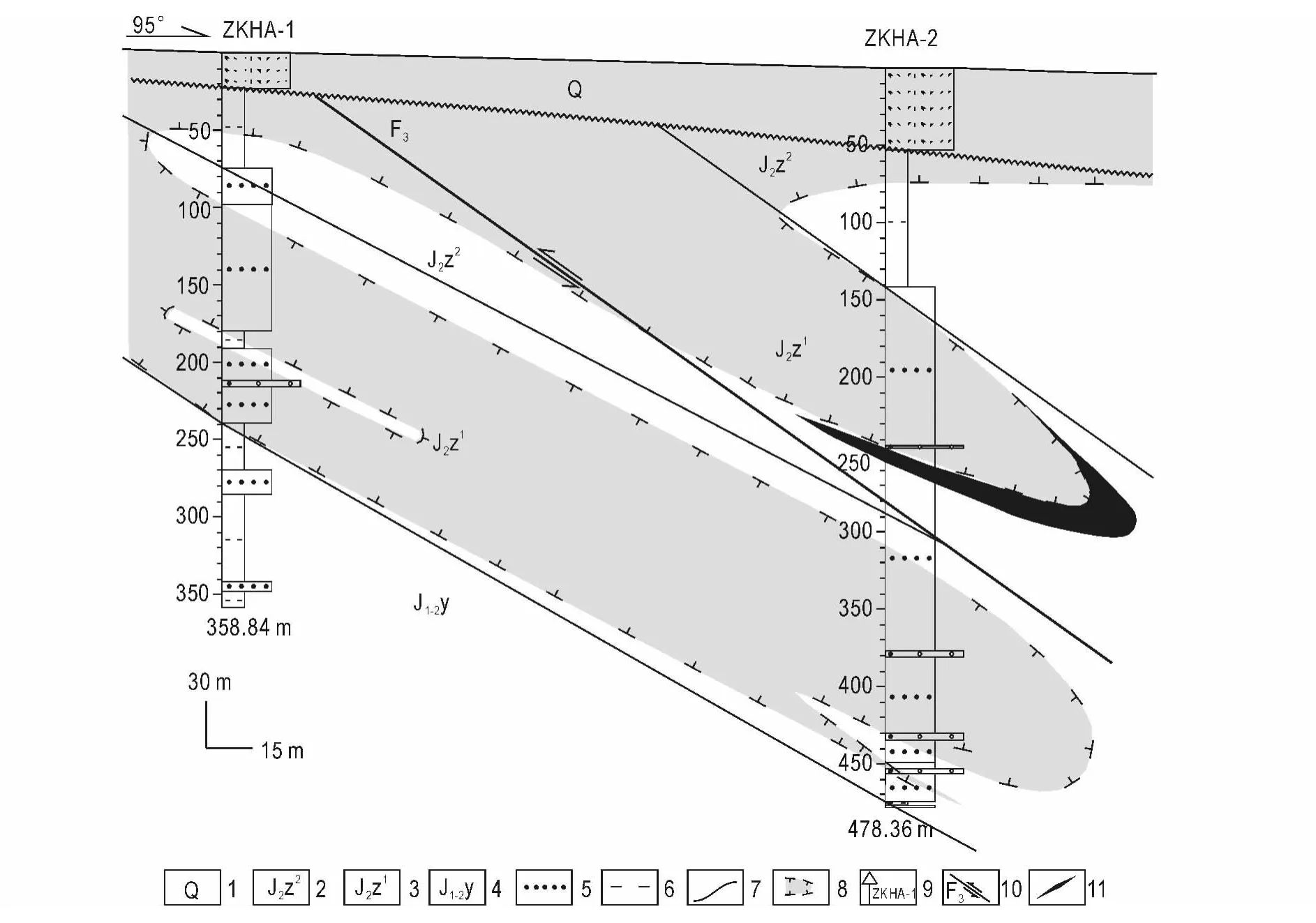

惠安堡地区围绕较大背斜(杨庄、甜水堡和冯记沟背斜)的轴部及东、西两翼,直罗组上、下段发育大规模层间氧化现象,延安组发育规模适中的层间氧化现象。氧化砂岩大多为浅黄色、淡黄色、褐黄色,局部为浅红色,以褐铁矿化为主,次为赤铁矿化。惠安堡地区金家渠地段尖儿庄背斜东翼直罗组下段Ⅰ号层间氧化带长度5.4 km,走向近南北,向东发育,倾向延伸500~880 m;Ⅱ号层间氧化带长度10 km,走向北东—南西,向东发育,倾向延伸400~775 m;背斜东翼延安组Ⅲ号层间氧化带长度2.4 km,走向北西—东南—南北,向东发育。背斜南端西翼氧化带长度1.4 km,走向北西—东南,向西发育(图2,3)。

冯记沟地段冯记沟背斜东翼直罗组下段氧化带长度5 km,走向近南北,向东发育,倾向延伸500~530 m;4条直罗组上段氧化带长度1.4 km,走向近南北,向东发育,倾向延伸500 m;背斜西翼直罗组下段氧化带长度3 km,走向近南北,向西发育,倾向延伸960 m(图2,4)。

断褶带后生铀成矿既有典型层间氧化带砂岩型铀矿的一些特点,如主要受层间氧化带控制、前锋成矿、氧化带存在宏观、微观及微量元素分带性等等,但也有自己的特殊性,如构造起主要作用、双向氧化和成矿等等。断褶带铀矿化具有期次多、品位较低、厚度较小、平米铀量较小、矿化分散、层数较多、深度较大、翼部成矿较强、前锋成矿较弱、板状矿较多、卷状矿较少、矿化纵横连续较差等特点(李保侠等,2010;刘杰等,2013;张成勇等,2012)。

矿体在倾向上延伸范围较小,铀矿化多产于疏松、较疏松灰色、褐黄色中粗、细砂岩中,部分产于致密钙质岩石、灰色粉砂岩中,位于层间氧化带的上、下翼或氧化带和过渡带及前缘还原带中,矿化明显受到层间氧化带和构造的双重控制。

4 铀成矿模式

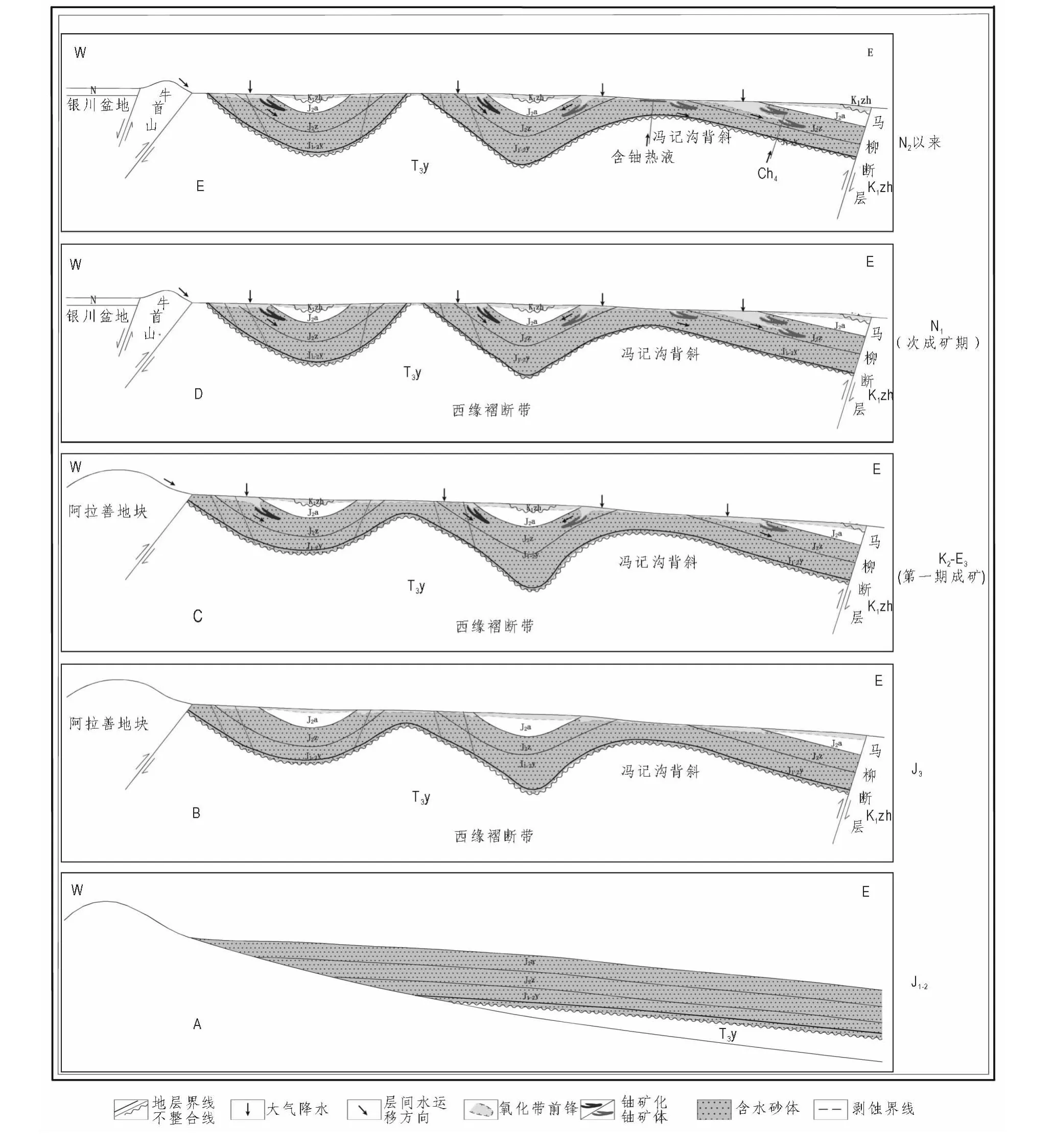

惠安堡地区铀矿化特征及空间分布特点表明,该区铀矿化是独具特色的、受断褶带构造背景控制的局部性层间氧化带砂岩型铀矿(黄净白等,2007)。铀矿的形成经历了早中侏罗世沉积预富集阶段;晚侏罗世含矿层构造格局形成与潜水氧化铀矿化富集阶段;晚白垩世—渐新世、中新世层间氧化成矿阶段及上新世局部油气—热液改造阶段等成矿演化过程。其成矿模式总结如下(图5)。

(1)早中侏罗世燕山运动Ⅰ、Ⅱ幕阶段,太平洋板块向北西方向俯冲导致阿拉善古陆隆起,使富铀变质岩、花岗岩、中酸性火山岩出露地表,并遭受风化剥蚀。鄂尔多斯盆地大范围发生拗陷,气候温暖潮湿,形成一套中下侏罗统延安组、直罗组上、下段灰色河流相含煤碎屑岩沉积建造,其原始沉积物中本身富铀。同时,富含腐殖质、植物碎屑和碳质泥岩等还原介质,在沉积过程中对铀有较强的还原和吸附作用,有利于铀的沉积预富集,形成铀富集层(砂岩铀背景丰度达到4.11×10-6~4.50×10-6),为后期铀成矿奠定了铀源基础(图5A)。

图3 金家渠地段A号勘探线地质剖面图Fig.3 Geological section of line A in Jinjiaqu

图4 冯记沟地段A号勘探线地质剖面图Fig.4 The geological section of line A in Fengjigou

(2)晚侏罗世第Ⅲ幕燕山运动阶段(J2末—J3),在太平洋构造域强烈挤压作用下,盆地西缘形成逆冲、逆掩构造带,使该区含矿层及其下伏地层发生褶皱、断裂和上升,形成近南北向褶断带雏形,奠定了含矿层呈宽缓褶曲状分布的空间格局,同时,气候转为半干旱—干旱,褶断带上的含矿层也遭受到初次剥蚀和地表水及潜水淋滤改造,在含矿层砂体中形成潜水氧化带铀矿化或异常(图5B)。

图5 鄂尔多斯盆地西南缘断褶带式砂岩铀矿成矿模式Fig.5 Fault fold zone type sandstone uranium metallogenic model in west margin of Ordos basin

(3)早白垩世,在伸展构造背景下,本区发生断陷和拗陷,形成了下白垩统志丹群,角度不整合上覆于延安组、直罗组和安定组上(图5C)。这一时期,蚀源区富铀岩石出露地表,干旱的古气候条件使其中的铀发生活化、迁移到盆地内部,在砂岩中发生预富集,形成品位较低的铀矿化;在富含有机质的泥岩中富集,品位较低。

(4)晚白垩世—渐新世第Ⅳ、Ⅴ幕燕山运动和第Ⅰ幕喜山运动阶段,太平洋板块向北西方向俯冲,构造应力处于挤压状态,该区全面抬升隆起,并伴有微弱的冲断构造活动,侏罗系、白垩系剥露于地表,遭受到长时期(60 Ma)剥蚀改造。该阶段气候干旱,来自西北部蚀源区(阿拉善古陆、古银川隆起)含氧含铀地下水和大气降水,沿直罗组(延安组)透水层出露区(背斜核部)或地表断裂构造向下入渗,铀以UO2(CO3)32-,UO2(CO3)34-络合物形式迁移,在渗流过程中不断氧化围岩、并溶解其中的铀元素,向盆内推进、形成层间氧化带,在背斜翼部随着含矿溶液中氧的耗尽,铀在富集还原剂地段(层间氧化带翼部、前锋)被卸载、吸附、还原沉淀富集成矿(图5c)。所获得77 Ma,59.2 Ma的铀矿物年龄就代表了该阶段铀成矿作用的发生期。这一阶段是该区层间氧化带砂岩型铀矿形成的主要时期。

(5)渐新世末期,构造应力场转换为北东向剪切构造应力场,盆地周边发生伸展断陷,发育断陷盆地。盆地内部发生沉降,沉积了清水营组(E3q)一套红色湖相沉积。这时期蚀源区的铀源被断陷盆地所切断,地下水渗入作用明显减弱,目的层的氧化和成矿作用一度中断。

(6)中新世阶段,盆地西缘总体以较弱的差异升降运动为特点。在该区发生了两次明显地抬升运动,一次是中新世早期(23 Ma左右),另一次是中新世中晚期(8~5 Ma),这两次构造作用使断褶带受到一定程度的抬升和剥蚀,含矿层侏罗系砂体再次遭受盆地内部大气降水和地下水的氧化淋滤改造,使早期的层间氧化带进一步向前推进,形成层间氧化带砂岩型铀矿的叠加改造成矿作用(图5D),所测得的21.9~18.6 Ma,6.2~6.8 Ma两组铀矿物形成年龄代表了这两期铀成矿作用的发生时间。

(7)上新世以来,随着盆地西北边缘引张断裂的进一步活动,银川盆地开始了强烈断陷,并向南发展,贺兰山进一步隆升崛起,银川盆地的形成就基本阻隔了蚀源区(贺兰山—卫宁北山)与该区地下水动力的联系,层间渗入砂岩型铀成作用基本停止。同时,上新世以来的构造运动使区内断裂构造进一步活化,盆地深部油气和热液沿断裂构造和砂岩层向上部运移、逸散,在局部地段对早期形成的层间氧化带发生“二次”还原蚀变(黄褐色砂岩转变为灰绿色砂岩),早期砂岩型铀矿受到一定的叠加改造。同时,深部热液沿断裂破碎带运移、贯入,并萃取、淋滤围岩中的铀元素,形成受构造破碎带控制的热液改造型铀矿化(图5E)。

5 结论

(1)断褶带式砂岩铀成矿既有典型层间氧化带砂岩型铀矿的一些特点,如主要受层间氧化带控制、前锋成矿、氧化带存在宏观、微观及微量元素分带性特征等等,但也有自己的特殊性,如构造对成矿起主要作用、双向氧化和双向成矿等等。

(2)断褶带铀矿化具有期次多、品位较低、厚度较小、矿化分散、层数较多、深度较大、翼部成矿较强、前锋成矿较弱、矿化纵横连续较差等特点。

(3)推覆构造带中反冲断层的上、下盘是铀矿化集中的地方。正是这些反冲断层使找矿目的层上升,接近地表与含氧含铀地下水发生水力联系,地下水得以对目的层进行更深入、更彻底的改造,形成层间氧化和铀矿化。

(4)惠安堡地区铀矿的形成经历了早中侏罗世沉积预富集阶段;晚侏罗世含矿层构造格局形成与潜水氧化铀矿化富集阶段;晚白垩世—渐新世、中新世层间氧化成矿阶段及上新世局部油气—热液改造阶段等成矿演化过程。

郭庆银,李子颖,于金水,等.2010.鄂尔多斯盆地西缘中新生代构造演化与铀成矿作用[J].铀矿地质,26(3):137-143.

黄净白,李胜祥.2007.试论我国古层间氧化带砂岩型铀矿床成矿特点、成矿模式及找矿前景[J].铀矿地质,23(1):7-16.

李保侠,贾恒,于宏伟,等.2010.鄂尔多斯盆地西缘惠安堡地区铀成矿特点[J].铀矿地质,26(4):201-207.

刘杰,聂逢君,侯树仁,等.2013.中新生代盆地试论砂岩型铀矿床铀矿物类型及赋存状态[J].东华理工大学学报:自然科学版,36 (2):107-112.

张成勇,聂逢君,权建平,等.2012.山间盆地砂岩型铀矿成矿物质来源研究——以吐哈盆地和二连盆地为例[J].东华理工大学学报:自然科学版,35(3):230-237.