雾霾背后的数据

石云峰

平日里平凡规整的城市,被装点得如同梦幻仙境一般,低一些的建筑物在浓雾的遮蔽下,时隐时现;突出于雾海之上的高楼,又犹如云端上的海市蜃楼一般。如果这一幕发生在中国古代,这样的场景一定会引得文人墨客争相歌咏。可是发生在现在,我们看到后的第一反应却是:我们的空气质量真是糟透了!人们都会考虑,国家能不能多投入些用于改善环境的资金,以便让我们的空气尽快好起来。

环境投入与占比

我国的经济发展用30年走过了发达国家200年的历程,环境问题也成了城市发展无法挥却的噩梦。其实当年像英国、美国、日本等一些国家也都曾出现过类似的城市空气污染问题,但经过多年的努力已经有了很大的改善。目前我们国家与他们的差距到底有多大?笔者找到了两组数据,一组是空气质量数据,一组是资金投入,结果一目了然。

世界卫生组织(WHO)曾经公布了一份根据世界各国上空空气中所含10微米以下粒子数量的多少,而对全球1100多个城市进行评级的全球空气污染的调查报告,其中我国最好的省会城市海口也仅仅排到第800多名。

以北京为例,2012年预算执行报告显示财政节能环保支出63.3亿元,其中投入节能减排及大气污染治理资金30.0亿元,用于落实国家节能减排财政政策,保障PM2.5大气污染物监测以及燃煤锅炉清洁能源改造等项目支出;投入2.4亿元,支持新能源汽车示范运营等,促进新能源产品提量扩产;投入15.0亿元,重点用于老旧小区综合整治、既有建筑供热计量改造等项目;对排水企业进行补贴,保障城市排水设施正常运行。在2013年国家和地方又共投入约9.5亿元打造的国家环境空气监测网也已经正式运行。然而,听起来还不错的数据并不能让我们忘记蓝天白云正在离我们的城市远去的事实。

根据国际经验,当治理环境污染的投资占GDP的比例达到1~1.5%时,可以控制环境恶化的趋势;当该比例达到2~3%时,环境质量可有所改善。最新数据显示2012年北京财政节能环保支出63.3亿元约占全市公共财政预算收入的3.5%,GDP的0.36%,而美国、德国、日本这些发达国家在20世纪70年代环境保护投资就已经占到了GDP的1~2%。据某环保业内人士透露,如果考虑某些环保设施运转效率低下等一些长期存在的因素,本来已经有限的投入其实际效果还要再打上一些折扣。

深层次矛盾

对我们国家在环境上面的投入与环境质量改善的比例关系来看,是否达到了合理程度?

现在面临的问题是否有着深层次的必然性?带着这些疑问,笔者拜访了北京大学环境与资源经济学教授胡大源。

胡大源表示,最近大家对PM2.5关注度比较高,经过媒体的宣传,不少人以为北京空气质量比原来差很多,这里面公众其实有一个误解。这些年北京通过外迁污染企业,升级冬季取暖设备等一系列举措,空气质量是有很大改善的,为此还为记者拿出了历史气象统计数据。胡教授还表示抛开发展单纯地探讨环保是不现实的,如果用先污染后治理的框框去衡量,那么它显然已经早已进入了下半场。

前北京市环保局副局长杜少中在被问及北京的环境问题,也曾公开表示“环境质量和自己比有进步;和应该达到的标准,和好的城市差距很大;仍需努力。这三句不是虚话,且缺一不可。没有第一句话,不是说抹杀了谁的成绩,而是会让大家觉得没有希望了。第二句话,差距还很大是不争的事实,比如PM10,1998年的年日均浓度是180微克每立方米,现在是120微克每立方米,虽然下降了1/3,但标准是100微克每立方米;北京的空气质量,按照四项大气污染物(二氧化硫、一氧化碳、二氧化氮、PM10)的年日均浓度总体评价,从来没有达过标。”

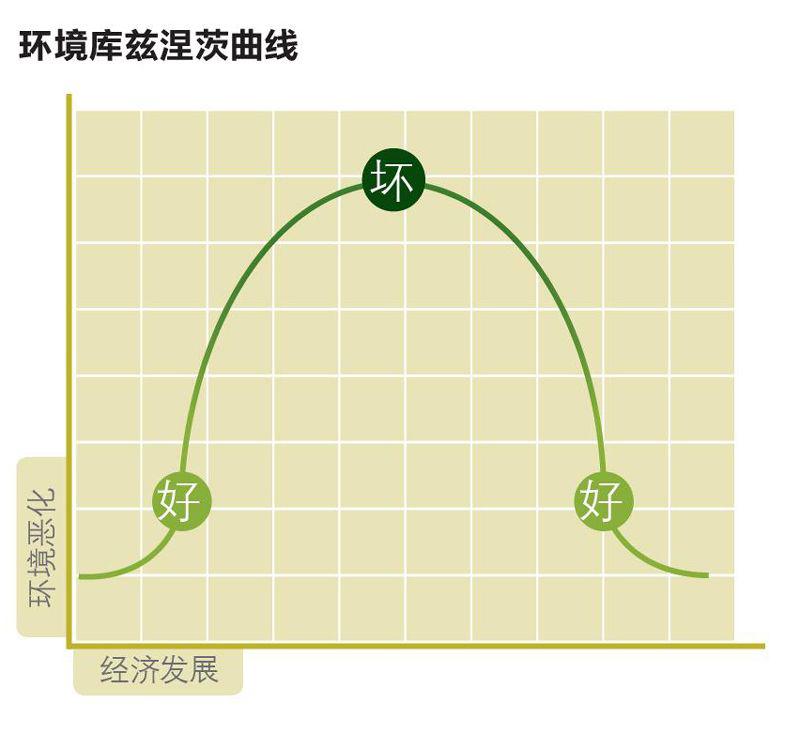

环境经济学上有一个非常著名的环境库兹涅茨曲线。随着经济的不断发展,环境状况经历了“好—坏—好”的过程,把经济发展水平作为横轴,环境恶化作为纵轴,可以得到一条倒U 型曲线。通俗理解,也就是人们常说的先污染后治理。

经济学家认为,环境恶化的原因可以概括为成本和收益、稀缺和价格、权利和义务、行为和结果的脱节或背离。这种脱节或背离是由于市场失灵或政府失灵或两者的结合。在现行的市场构架和政府政策下,许多资源没有被市场所涵盖。这些资源没有所有权,也没有价格,人们对这些资源的价值漠不关心,满不在乎。其结果是,人们不是通过更有效地利用资源、技术革新来增加盈利,而是过度使用不属于自己的资源或者随意破坏这种资源,把本应自己支付的成本转嫁到别人身上来增加自己的盈利。目前存在的城市空气污染问题,就是一个非常典型的经济学“公共地悲剧”案例。

借鉴国外经验

针对我国的实际情况,胡大源认为目前最迫切的问题之一是数据不够公开,希望环境气象部门公布更多的空气监测数据。只有更全面的数据,专家学者才能做更深入广泛的研究;只有弄清污染源的位置、排放污染物的种类和数量等更加详细的数据,在此基础上进行有针对性的治理才更加科学;同时百姓也能更好的了解现状并发挥监督作用,治理大气污染必然需要全社会的共同努力。

有分析人士认为,一方面要看环境保护投入是否足够、占GDP的数值有无提高;另一方面是针对利用资源的盈利者所要支付的成本要有明确的说法,政府的调节作用不能在此失灵。

近日,有政协委员指出,估计最近十年用于环保的总投入已达4万亿,但环保投入存在“低效症”困扰。或许我们最需要的不是抱怨、不是呐喊,而是每个行业、每个人践行。那么,国外在大气污染治理方面又都是怎么做的呢?

转变发展方式,实现经济发展和环境保护的双赢。在世界各大城市的发展过程中,火电、钢铁、有色金属、化工等高能耗、高污染行业都曾是城市发展的重要支撑。进入20世纪60、70年代后,随着民众环保意识的增强,纽约、伦敦、东京等特大型城市开始将上述重工业行业向外转移,同时大力发展金融服务业、医疗服务业、教育产业和高新技术业等。产业结构的升级,较好地解决了环境保护与经济发展之间的矛盾。

利用法律和经济双重手段。采取严格的环保标准、法规,结合排污收费和排污税等市场化机制来约束排污行为。市场机制的引入,不但有效控制了污染物排放总量,而且避免了经济发展与环境保护之间发生直接对立,减轻了环保部门所面临的压力。譬如美国最常用的是排污许可权交易制度,欧洲部分国家则借助于排污收费和排污税来约束排污行为。

制定区域污染控制政策,实现全区域综合治理。在欧洲,欧盟各成员国通过签署各类国际公约,提交国家削减计划等方式来达到控制PM2.5区域污染的目标。而美国的做法是双管齐下,一方面是打破行政区域划分,将相对封闭的自然区域统一划为独立的“空气区”,由专门的空气质量管理机构集中进行规划、治理;另一方面,成立政府间协作组织,配合专门的空气质量管理部门,开展空气质量的监测和治理。

控制污染不能只靠政府,更需要公众的广泛参与。世界各国城市普遍与环保组织和社会团体展开合作,采取加大公共广告投放、建立警示标示系统、开设绿色环保网站等手段,提高公众对PM2.5污染危害的认识,促使其从日常生活做起,为污染的治理尽力。